|

StadtbaugeschichteDie Stadtbaugeschichte ist eine Geschichtswissenschaft und eine urbanistische Einzelwissenschaft, die die Geschichte des Städtebaus und der Stadtplanung erforscht. Die Stadtplanung beschäftigt sich mit der planmäßigen Anlage von Städten, heute mit der Entwicklung von Gemeinden im Allgemeinen, mit ihren räumlichen, baulichen, sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und baurechtlichen Strukturen sowie mit der Planung der öffentlichen Infrastruktur. Einen besonderen Zugang zur Stadtbaugeschichte ermöglicht die Stadtmorphologie. Sie behandelt die Entwicklung von Städten nicht so sehr chronologisch, sondern typologisch. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Stadtgrundriss, den Gebäudetypen und der Veränderung der Parzellenstrukturen. Ein an die Stadtmorphologie angelehntes jüngeres Forschungsfeld ist die Stadtraumgeschichte, die die Entwicklung des urbanen Raumes im jeweiligen sozioökonomischen und kulturellen Kontext untersucht.[1] Epochen der Stadtgründung in Europa und dem vorderen OrientDie Epochen der Stadtausbreitungen lassen sich wie folgt gliedern:

Städtebau im AltertumHochkulturen

Die Städte Mesopotamiens waren meist um einen Tempelbezirk herum angelegt. Eine Stufenpyramide (Zikkurat) markierte den Stadtmittelpunkt und war Wohnsitz des Stadtgottes. Als älteste Stadt der Welt und der Sumerer wird Eridu vermutet. Babylon (Bab-ili: Tor Gottes, Hebräisch: Babel), war die historische Metropole in Mesopotamien. Die Stadt lag beiderseits des Euphrats, über den eine Brücke führte. Die Nord-Süd-Achse, die Prozessionsstraße war die erste großstädtische Prachtstraße der Welt. An ihrem nördlichen Ende stand das Ischtar-Tor. Babylons Zikkurat, der Turm zu Babel, erreichte unter Nebukadnezar II. über 90 Meter Höhe. Ein Teil der ausgedehnten Palastanlagen waren die auf Gewölben errichteten Hängenden Gärten, eines der sieben Weltwunder der Antike.

Die Städte der Indus-Kultur besaßen als erste der Stadtbaugeschichte rechtwinklige Grundrisse, die offenbar in allen Jahrtausenden als rationaler Grundriss angesehen wurden. Die größten bekannten Städte dieser Kultur waren Mohenjo-Daro und Harappa im heutigen Pakistan.

Die Städte des alten Ägyptens waren wenig repräsentativ gebaut. Weit mehr Aufwand trieb man mit den Totenstädten (Nekropolen). Die beiden Hauptstädte Ägyptens, Memphis und Theben, wurden an Pracht von ihren Nekropolen (z. B. Gizeh und Sakkara bei Memphis und Karnak bei Theben) weit übertroffen.

In China sind Städte seit dem 15. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen. In der Shang-Dynastie entwickelte sich, durch den fruchtbaren Boden der chinesischen Tiefebene, eine reiche Landwirtschaft mit vereinzelten Marktstädten und feudalen Residenzstädten. Die erste Hauptstadt Chinas war Chang’an, das heutige Xi’an der Qin-Dynastie.

Die bekannteste Stadt der mykenischen Kultur ist Mykene. Sie war in vorklassischer Zeit eine der bedeutendsten Städte Griechenlands.

Griechische Antike Ab dem 7. Jahrhundert v. Chr. begannen griechische Städte, sowohl in Griechenland als auch außerhalb (→Griechische Kolonisation) zu entstehen. Zur Zeit des antiken Griechenland gab es im Mittelmeerraum und am Schwarzen Meer insgesamt etwa 1000 griechische Städte (der griechische Stadtstaat hieß Polis).[3][4] Weniger als die Hälfte dieser 1000 Poleis hatten mehr als 2000 Einwohner und nur 15 % mehr als 5000.[5] Die größte Polis war Athen. Sie bestand wie alle Poleis nicht nur aus einer Stadt, sondern erstreckte sich über ganz Attika (Landschaft) auf 2600 Quadratkilometer und hatte im Jahr 435 v. Chr. grob geschätzte 250.000 bis 300.000 Einwohner (darunter 100.000 Sklaven und 60.000 männliche, erwachsene Bürger), im Jahr 325 v. Chr. nur noch etwa 150.000 bis 250.000 Personen (darunter 50.000 Sklaven und 20.000 männliche, erwachsene Bürger).[6] Zwar waren die Poleis untereinander sehr verschieden, einiges hatten aber alle gemeinsam. Zu fast jeder der 1000 Polis gehörte erstens eine von einer Stadtmauer umgebene Stadt und zweitens ein landwirtschaftlich geprägtes Umland (die chora). Innerhalb der Stadtmauer mit ihren Toren und Türmen gab es Straßen, Häuser und meist auch größere Tempel. Der wohl wichtigste und zentrale Platz dürfte die Agora gewesen sein. Die Agora war ein öffentlicher Platz, auf dem in den demokratischen Poleis auch die politischen Versammlungen und Abstimmungen stattfanden. Direkt an der Agora befanden sich meist auch wichtige öffentliche Gebäude, wie das Rathaus (Buleuterion) und der Regierungssitz (Prytaneion). Die Akropolis war der Berg der Stadt, auf dem sich in früherer Zeit eine Festung, später oft ein Kultplatz befand. Vor allem die Städteneugründungen im Mittelmeerraum ab etwa 450 v. Chr. wurden nach einem rasterförmigen Plan erbaut, der auf den Stadtplaner Hippodamos zurückgeht, der es im Jahr 479 v. Chr. zum Wiederaufbau der Stadt Milet entwickelt haben soll (→Hippodamisches Schema).[7] Dabei wurden die Städte von Hauptstraßen (Plateiai, in der römischen Zeit: Decumani) durchzogen und durch Querstraßen (Stenopoi, latein.: Cardi) miteinander verbunden.

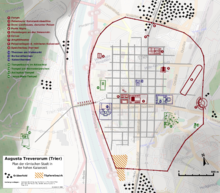

Römische Antike Die römischen Städte übernahmen viel von den griechischen Städten, vor allem den Grundriss nach dem hippodamischen Schema. Die Hauptstraßen verliefen meist von Osten nach Westen und hießen nun decumani, die Querstraßen dazu cardi. Die so geschaffenen Rechtecke oder Quadrate, auf denen Gebäude gebaut wurden, hießen insulae. Am Schnittpunkt zweier Straßen, meist im Zentrum der Stadt, befand sich der rechteckige Hauptplatz der Stadt, das Forum. Am Forum, das weitgehend der griechischen Agora entsprach, lagen wichtige öffentliche Bauten, wie das Gericht und Verwaltungsgebäude, manchmal auch Tempel, Theater, Amphitheater oder Thermen, die allerdings auch außerhalb der Stadt liegen konnten. Umgeben waren die römischen Städte meist von Wällen, Gräben und Mauern mit befestigten Toren.[8] Berühmte römische Städte sind vor allem Rom und Augusta Treverorum (heute Trier), sowie die gut erhaltenen Städte Pompeji und Herculaneum. Römische Stadtgründungen in Mitteleuropa

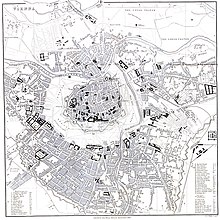

Die mittelalterliche StadtEine eindeutige Trennung in Bischofsstädte, Burgstädte und Bürgerstädte ist oft nicht möglich, da diese Stadttypen, mit eigenen Stadtrechten und Privilegien versehen, oft nebeneinander existierten. Dabei hoben sie sich oft durch Mauern und Einfriedungen innerhalb des Stadtbildes voneinander ab, was auch heute oft noch beim Blick auf den Stadtplan erkannt werden kann. Beispiele:

BischofsstädteAus den Römischen Munizipien – Städte, die römisches Bürgerrecht vergeben konnten – entstanden die Bischofssitze. Im 7. Jahrhundert setzten die Franken das Feudalsystem durch und brachten die Macht von den Städten auf das Land und übergaben die Städte den Bischöfen. In den Städten Nord-Italiens konnten sich die Bürger befreien und bildeten in der Protorenaissance erste Bürgerstädte (Pienza, Florenz) BürgerstädteObwohl keine Bürgerstadt im eigentlichen Sinne, war die Wikingerstadt Haithabu, vom 9. bis in das 10. Jahrhundert mit nur etwa 1.000 Einwohnern der wichtigste Handelsplatz des Ostseeraums, wurde dann jedoch zerstört. Sie war mit einem Wall umgeben, der auch den Hafen befestigte. Als Bürgerstädte im eigentlichen Sinne können die Städte der Hanse gelten. Im (erweiterten) Ostseeraum weisen sie ein typisches Stadtbild auf, mit zentralen Plätzen und Kirchen, Bürgerhäusern mit reich verzierten Schaufassaden meist aus Backstein sowie umfangreichen Wallanlagen um die Stadt, wie sie etwa in Lübeck, der damaligen Königin der Hanse und mit der fast komplett erhaltenen Altstadt heute Weltkulturerbe, Hamburg, Wismar oder Danzig zu finden sind. Weitere typische Gebäudetypen in diesen Städten sind die umfangreichen Speicher und Handelskontore sowie das Rathaus, das für diese von den Bürgern regierten Städte eine wichtige Rolle spielte. Eines der frühesten im Detail bekannten Beispiele in Deutschland war das Alte Rathaus in der Reichsstadt Dortmund am Hellweg. Auch Städte, die an anderen wichtigen Handelswegen lagen, erreichten in damals erhebliche Bedeutung, z. B. Lüneburg, das an der Salzstraße lag, oder Konstanz, das am Weg von Deutschland über die Bündner Alpenpässe nach Italien lag. Andere Städte wiederum florierten wegen ihrer hochspezialisierten Industrie, etwa Monschau in der Eifel, das von der Tuchherstellung lebte. Die Blüte der Stadt fällt in die Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert, und da sie aufgrund ihrer geografischen Lage in einem Tal nahe dem Hohen Venn nie an die Eisenbahn angeschlossen wurde, hat sich das Stadtbild aus dem 18. Jahrhundert mit verwinkelten Gassen und vielen Bürgerhäusern in Fachwerkbauweise mit Schieferdächern bis heute erhalten. Siehe auch: Mittelalterliche Stadtplanung und Geschichte der Stadtplanung Frühe NeuzeitIdealstädte der Renaissance

FestungsstädteFestungsstädte entstanden im Zeitalter des Barock auf beiden Seiten des Rheins. Viele von ihnen wurden durch den französischen Baumeister Sébastien Le Prestre de Vauban entworfen. Sein Idealbild einer Festungsstadt verwirklichte er in Neubreisach, das 1698 bis 1720 errichtet wurde. Dort sind bis heute der sternförmige Umriss mit seinen Verteidigungsanlagen und das schachbrettartige Straßennetz mit seinem zentralen Exerzierplatz erhalten, was auf dem Luftbild der Stadt sehr gut zu erkennen ist. Auch Saarlouis wurde als Festungsstadt gegründet. Nachdem Lothringen an Frankreich gefallen war, ließ der französische König Louis XIV Saarlouis 1680 zum Schutz der neuen Ostgrenze errichten. Die Pläne stammen von Thomas de Choisy und von Vauban selbst. Die Anlage war symmetrisch in Sternform, ist jedoch anders als in Neuf-Brisach im Laufe der weiteren Stadtentwicklung nur noch in Grundzügen erhalten.

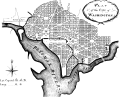

Residenzstädte des Absolutismus   Das Idealbild des absolutistischen Städtebaus ist Schloss Versailles mit seiner geometrischen Anlage, dem schweren, die Horizontalen betonenden Baukörper und mit seiner repräsentativen Gestaltung. Dabei ist sogar der geometrisch angelegte und dekorative Park mit seinen in kunstvolle Formen geschnittenen Pflanzen ein Ausdruck der Macht. Einige der Residenzstädte sind – wie z. B. Karlsruhe und Mannheim – Gründungsstädte, was sich noch heute an ihrem Straßennetz ablesen lässt. So ist für Karlsruhe, das am 17. Juni 1715 mit der Grundsteinlegung des Karlsruher Schlosses gegründet wurde, der „Karlsruher Fächer“ typisch: Das Schloss liegt im Zentrum eines Kreises, von dem aus fächerförmig Straßen in die Stadt nach Süden und Alleen durch den Hardtwald nach Norden verlaufen. Der klassizistische Architekt Friedrich Weinbrenner prägte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Stadtbild. Auch die hufeisenförmige Innenstadt Mannheims hat ein rechtwinkliges Straßenraster. Im Südwesten steht das Schloss. Von hier aus geht die „Breite Straße“ quer durch die Stadt und wird auf halber Höhe von den „Planken“ (im Bereich D1/E1; O1 (Paradeplatz)/P1) gequert. Parallel zu diesen Hauptstraßen verlaufen andere Straßen, welche die Innenstadt in rechteckige Grundstücke, die umgangssprachlich als „Quadrate“ bezeichnet werden, aufteilen. Die meisten Straßen in der Innenstadt haben keinen Namen, sondern die „Quadrate“ werden aus einer Kombination von Buchstabe und Zahl benannt. Typische Beispiele für Residenzstätten, die im Laufe ihrer Geschichte zu Residenzstädten ausgebaut wurden, sind Potsdam und Dresden. Potsdam war lange Zeit eine kleine, unbedeutende Siedlung, aber der Ausbau zur Jagd-Residenz von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (ab 1660) gab der Stadt einen Entwicklungsimpuls. Sie wurde ein wichtiger Garnisonsort des preußischen Heeres und das Stadtschloss wurde später als Sommersitz der preußischen Königsfamilie genutzt. Später entstanden noch weitere Schlösser, etwa das Neue Palais und Schloss Sanssouci mit großem Schlosspark und künstlichem Weinberg, so dass heute vor allem die Parks und Residenzen der Stadt beeindruckend sind. Für die Holländer, die Friedrich Wilhelm I. nach Potsdam geholt hat, wurde 1733–1742 ein eigenes Viertel (das Holländische Viertel) angelegt, das mit seinen Backsteinhäusern und Fassadengestaltungen an holländische Städte angelehnt ist. Eine weitere städtebauliche Besonderheit in Potsdam ist die Russische Kolonie Alexandrowka, die zur Zeit der napoleonischen Kriege im russischen Stil mit Holzhäusern angelegt wurde. Dresden war schon wesentlich früher Residenzstadt als Potsdam, ist aber erst seit der Teilung Sachsens (Leipziger Teilung) 1485 ununterbrochen Residenz der albertinischen Linie. 1491 fiel der größte Teil der Stadt einem Großbrand zum Opfer, woraufhin die Befestigungen der Stadt verstärkt wurden und 1534–1537 das Georgenschloss erbaut wurde. Der wirklich prägende Ausbau erfolgte jedoch unter der Regierung Friedrich Augusts I. (genannt der „Starke“), der das 1685 abgebrannte Altendresden als Neustadt wieder aufbaute. In dieser Zeit entstanden auch viele bedeutende Bauwerke wie das Blockhaus, die Ritterakademie, die Kaserne, das Japanische Palais, die Zwingergebäude, die Dreikönigskirche und die Frauenkirche. Bei der weitläufigen Anlage in Wörlitz, die Ende des 18. Jahrhunderts entstand, handelt es sich schon um einen Gegenentwurf gegen die Machtdarstellung in den Residenzstädten. An die Stelle der geometrischen Formen trat der Landschaftsgarten, der von Sichtachsen und Monumenten durchzogen durchaus planvoll angelegt war, aber immer zufällig und natürlich wirken sollte. Aus der Aufklärung ergab sich auch erstmals der Gedanke, dass die Anlage nicht nur der Machtrepräsentation und der persönlichen Erbauung des Herrschers dienen sollte, sondern zur Bildung des einfachen Volks dienen sollte. Aus diesem Grund war er in weiten Teilen öffentlich zugänglich und enthielt auch landwirtschaftliche Mustereinrichtungen. KlassizismusKlassizistische Planungen finden sich in Kassel von Simon Louis du Ry, Washington, D.C. von Pierre L’Enfant, zur Stadterweiterung von Karlsruhe von Friedrich Weinbrenner oder der Anlage der Maxvorstadt in München von Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner. Wilhelm Malte I. ließ seinen Heimatort Putbus auf der Insel Rügen als Planstadt so ausbauen, dass sie zu Schloss Putbus und Schlosspark passte.

Städtebau des 19. JahrhundertsUmbau von Paris durch Haussmann Der Baustil des großen Stadtumbaus von Paris war noch der Klassizismus, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts vom Historismus abgelöst wurde. Georges-Eugène Haussmann war der Ausführende der „Points de vue“, einem Boulevard, der die Stadt durchschneiden und sie zur Hauptstadt des 19. Jahrhunderts machen sollte. Von 1853 bis 1869 wurden etwa 27.000 Gebäude abgerissen und 100.000 neu errichtet, das Straßensystem wurde von ehemals 384 km Gesamtnetz um 200 km erweitert. Dies war nicht die einzige Maßnahme zur Begradigung des Stadtbildes, bereits Napoléon versuchte die überbevölkerte, schlecht belüftete, mittelalterliche Stadt durch neue gerade Straßen zu rationalisieren. Er ließ einige Straßenzüge neu anlegen. 1848 kommt durch die Revolution Napoléon III. an die Macht, er setzte die Stückwerk gebliebenen Ambitionen seines Onkels konsequent fort. Es waren nicht nur ästhetische (z. B. großartige Durchblicke auf monumentale Bauwerke) und verkehrstechnische Gründe (z. B. Boulevards als Verbindungen zwischen verschiedenen Bahnhöfen), militärische Erwägungen spielten dabei eine ebenso große Rolle.[9] Breite Straßen konnten nicht mehr so einfach wie bisher durch die Barrikaden des Volkes blockiert werden und in geraden Straßen kam die Artillerie besser zum Schuss. Durch die Bevorzugung von ärmeren Viertel konnten auch billige Arbeitskräfte angeworben und eingesetzt werden. Die mittelalterliche Stadt wurde von einem neuen Straßensystem überlagert, das sogleich von der neuen bürgerlichen Klasse in Besitz genommen wurde. Benevolo bezeichnet die Planungen und Baumaßnahmen Haussmanns als Prototyp einer neo-konservativen Stadtplanung[10], wie sie für die zweite Hälfte des 19. und das frühe 20. Jahrhundert prägend sein wird.[11] In diesem Sinne folgte Haussmann den „herkömmlichen Prinzipien französischer Stadtplanung, wie sie von Heinrich IV. festgelegt und von Ludwig XIV. weiterentwickelt worden waren und die in Hausmanns direktem Vorbild, dem ‚Plan der Künstler‘ (Plan des Artistes) von 1797 gipfelten: Lange, gerade Boulevards, die in runden Plätzen sternartig zusammentreffen, sind das Leitmotiv.“[12] Plan des Artistes (Paris 1793), Barauderies Petit Parc in Versailles sowie André Le Nôtres Versailler Gartenerweiterungen (1662–1689), aber auch die stadtplanerischen Ideen von Christopher Wren (London 1666) und Sixtus V. (Rom 1588) werden verarbeitet. Eixample in Barcelona Die Stadterweiterung von Barcelona mit der modernen Planstadt Eixample [] (katalanisch: Erweiterung) zählt mit einer Bevölkerungsdichte von über 35.800 Einw./km² zu einer der am dichtesten besiedelten Orte Europas. Der katalanische Architekt Ildefons Cerdà stellte 1855 ein erstes Planwerk vor, mit einer rasterförmigen Erweiterung Barcelonas in Richtung der Berge. Die quadratischen Blocks mit abgeschrägten Ecken haben eine Kantenlänge von 133 Metern. Ringstraßen auf Bastionsflächen Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der „Entfestigung“ der Städte. Die freiwerdenden Flächen der Wallanlagen und des vorgelagerten Glacis, über die die Stadt oft schon hinausgewachsen war, brachten eine große Chance für die Stadtentwicklung. Je nach der Form der Bastionen entstanden daraus beispielsweise Ringstraßen (Kölner Grüngürtel, Wien, Olmütz, Brünn, Budapest). Bremen verdankt den Bastionen seine in einen Park umgewandelten Wallanlagen, Düsseldorf die Königsallee und Aachen die Monheimsallee. Die Bebauung der frei gewordenen Bastionsflächen stellte hohe funktionelle und gestalterische Anforderungen. Weder waren diese mit einfachen Rastern, noch ohne eingehende Auseinandersetzung mit den inneren und äußeren Anschlüssen an vorhandene Straßen und die vor den Mauern entstandene Besiedlung möglich. Die meisten Städte erkannten die Chance, die Flächen der Wallanlagen für eine großzügige Ergänzung des Straßennetzes durch eine Ringstraße zu nutzen. Solche Entscheidungen setzten eine eingehende Auseinandersetzung mit der künftigen Stadtentwicklung voraus. Mehrere große Wettbewerbe dienten der Suche nach den besten Konzepten. Herausragend waren die Wettbewerbe für die Wiener Ringstraße (1857) und die Kölner Ringstraße (1870, später Kölner Neustadt). Andere Wettbewerbe dienten dem Ziel, über die Gestalt und Organisation der sich entwickelnden Großstadt Klarheit zu gewinnen. Wiener Ringstraße 1857 wurde nach einem Wettbewerb mit dem Bau der Wiener Ringstraße begonnen. Für die Nutzung der einzelnen Gebäude des Ringes gab es sehr weitgehende Vorgaben (Kasernen, Opernhaus, Reichsarchiv, Stadthaus, Markthallen u. a.). In der Ausschreibung wurde gefordert, dass sich die Neubauten „sowohl an die innere Stadt (…), als auch an die Vorstädte organisch anschließen. Die Vorschläge sollten die praktischen Bedürfnisse der Bevölkerung in technischer und künstlerischer Beziehung beachten“. 85 Teilnehmer reichten Vorschläge ein. Es wurden drei ranggleiche erste Preise an Friedrich Stache, Ludwig Förster und Eduard van der Nüll/ August Sicard von Sicardsburg vergeben. Auf der Grundlage der ersten Preise wurde von einer Kommission ein „Grundplan“ erarbeitet, den am 1. September 1859 Kaiser Franz Josef I. persönlich genehmigte. Die Ringstraße wurde schon 1865 offiziell eingeweiht, um 1873 waren zirka 40 Prozent aller Grundstücke und um 1890 nahezu alles bebaut. Die Ringbebauung musste sowohl die Anschlüsse an die vorhandene Altstadt berücksichtigen als auch auf die Vorstädte Rücksicht nehmen, die schon vor den Bastionen entstanden waren. Als räumliches Organisationsmittel diente eine durchgehende, bis an die Donau stoßende Prachtstraße. Zu Winkelveränderungen wurde die Ringstraße nicht rund, sondern in geraden Teilstücken entworfen, von denen aus die Bauflächen nach einem einfachen Rastersystem bis an die schon vorhandene Bebauung angefügt wurden. Damit konnten schiefwinklige Blöcke und spitze Blockecken auf wenige Stellen konzentriert werden. An diesen Diagonalpunkten wurden teilweise Radialstraßen angeknüpft, teilweise wurden die Winkelprobleme durch dreieckige Parks gelöst. Eine Besonderheit waren die zahlreichen öffentlichen Großgebäude, die den einzelnen Stadtteilen Mittelpunkte gaben. Verbunden mit den vielen großzügigen Parks wurde der Wiener Ring so zu einer sowohl die Altstadt als auch die neuen Vorstädte versorgenden, zentralen Kultur- und Verwaltungszone. Heute ist die Ringstraße nach der Renovierung zahlreicher Gebäude weitgehend erhalten und erfüllt ihre Aufgabe als Mittler zwischen Altstadt und den äußeren Stadtteilen noch immer vorbildlich. Es gibt in Europa kein besseres Beispiel. Gründerzeit  Nordend in Frankfurt a. M. 1893 Im Zuge der Hochindustrialisierung in der Gründerzeit und des Bevölkerungswachstums dehnten sich die Städte in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts rasant aus. Ihr Wachstum wurde unterschiedlich gemeistert. Einerseits ließ man die Städte entlang schon vorhandener Verbindungsstraßen und um Industrieanlagen herum wachsen, andererseits plante man die Anlage von Straßen, Plätzen und ganzen Stadtteilen von Grund auf. Die Raumstruktur der Stadterweiterungen beruhte meist auf regelmäßigen geometrischen Konzepten: Es wurde vorwiegend mit geraden Straßen gearbeitet, der Baublock war das städtebauliche Grundelement.[13] Auch innerhalb der historischen Stadtkerne schlugen sich wirtschaftliche Entwicklung und Bevölkerungswachstum in einem zuvor nie da gewesenen Umbau nieder. Der Beginn der Stadtbildung führte mit einer Höherzonung der Bebauung zu starker Verdichtung und verschlechterten Wohnverhältnissen, historische Bausubstanz fiel verkehrsbedingten Begradigungen oder großen Straßendurchbrüchen und -verbreiterungen zum Opfer, mit der Verlagerung der Geschäftszentren in Richtung der Gründerzeitviertel und Bahnhöfe verloren die Altstädte ihre Funktion als Mittelpunkt des Wirtschaftslebens. Angesichts dieser massiven Umwälzungen erfuhren städtebauliche Zusammenhänge und die Pflege des Stadtbildes mehr Aufmerksamkeit.[14] Spekulation und Wohnverhältnisse Während das wohlhabende Bürgertum zur Zeit der Industrialisierung in relativ großzügig angelegten und grünen Villenvierteln lebten, konnte sich die untere Bevölkerungsschicht nur eine Wohnung in einer mehrgeschossigen Mietskaserne leisten. Diese wurden in den großen Städten (vor allem Hamburg, Berlin und Wien) nur unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung erbaut und wiesen daher nur mangelhafte sanitäre Einrichtungen auf. Waschbecken, auch Bassena genannt, und Toiletten gab es häufig nur am Gang. In der Regel gab es mehrere Hinterhäuser und eine Reihe von Innenhöfen, in denen oft Gewerbebetriebe untergebracht waren und in die auch tagsüber nur wenig Licht fiel. Dennoch mussten die Bewohner 25 bis 30 % ihres Einkommens für die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen ausgeben, die aus einer Wohnküche und einem oder zwei Zimmern bestanden. Oft wurden die zusätzlichen Räume der beengten Wohnungen wieder untervermietet oder ein Bett an einen sogenannten Schlafgänger bzw. Bettgeher vermietet. Die Lebensbedingungen in den Mietskasernen haben nicht nur Heinrich Zille endloses Material für seine Zeichnungen, die das Leben in Berlin sehr plastisch darstellen, gegeben, sondern Adolf Damaschke dazu angeregt, ein Buch über die Bodenreform zu schreiben. In Wien, das zu dieser Zeit ein noch nie da gewesenes Bevölkerungswachstum erlebte – die Bevölkerungszahl wuchs zwischen 1870 und 1910 von einer auf zwei Millionen – wurden die bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch durch dörfliche Architektur geprägten Vorstädte eingemeindet. Die inneren Bezirke, zum Teil auch die äußeren, wurden im Hinblick auf das starke Bevölkerungswachstum rasterförmig verplant und für Wohnbauten gewidmet. Häufig wurde hierbei die alte Bebauungsstruktur aus Dorfplätzen, verwinkelten Gassen und Hinterhöfen bewusst überzeichnet und dem Abriss preisgegeben, sodass an die ehemaligen Dörfer in den einstigen Vorstädten Wiens heute nur noch Straßen- und Haltestellennamen erinnern. Die in der Gründerzeit errichteten Bauten sind großteils noch heute erhalten und prägen mit ihren historistischen Fassaden das Wiener Stadtbild. Berliner Hobrechtplan Der Hobrecht-Plan ist die übliche Bezeichnung für den nach seinem Hauptverfasser, dem Abwasseringenieur James Friedrich Ludolf Hobrecht genannten und 1862 in Kraft getretenen Bebauungsplan der Umgebungen Berlins. Dieser sollte als Fluchtlinienplan die Führung von Ring- und Ausfallstraßen und die Bebauung der Städte Berlin, Charlottenburg und fünf umgebender Gemeinden für die kommenden 50 Jahre regeln. Seine Pläne schufen Grundlagen, dass Berlin sich auf das Fünffache vergrößern konnte. Er beschäftigte sich nicht mit Veränderungen für die Stadt, sondern konzentrierte sich nur auf die Erweiterung, indem er ein grobes Raster über die Umgebung Berlins legte. Dieses Raster orientierte sich zumeist an den Grundstücksgrenzen der Bauern, da der Staat zu dieser Zeit kaum Eingriffsrechte in die Grundstücksbesitztümer hatte. VillenkolonienVor allem im deutschsprachigen Raum entwickelte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die bürgerliche Villenkolonie. Oftmals großzügig angelegt, mit einer Vielzahl von Plätzen und Alleen, entstanden ganze Wohnviertel, die ausschließlich mit Villen bebaut wurden. Der öffentliche Raum wurde bei den frühen Anlagen weitgehend einem einheitlichen künstlerischen Geschmack folgend durchgestaltet. Die Villen selbst zeigten den ganzen Einfallsreichtum wilhelminisch-bürgerlichen Bauens in eklektizistischen Kombinationen verschiedener Baustile. Die Villenkolonien entstanden, dem Wunsch nach Platz, Natur und gesunder Luft folgend, überwiegend in bis dahin ländlichen Vororten der Großstädte und entwickelten sich rasch zu den „ersten Adressen“ der Städte. Bis heute zeichnen sich Städte im deutschsprachigen Raum dadurch aus, dass die teuersten Wohnlagen nicht etwa zentral, sondern in Villengebieten zu finden sind. Frühe Beispiele geschlossen angelegter Villenkolonien sind etwa Marienthal in Hamburg oder die beiden Lichterfeldes in Berlin, später die Hohe Warte oder das Cottageviertel in Wien. Die bürgerliche Villenkolonie war wichtiger Ideengeber für das in England entwickelte Konzept einer eigens für die Arbeiterschaft und breitere Massen gebauten Gartenstadt. Gartenstadtbewegung Wegbereiter der Gartenstadtbewegung war Ebenezer Howard, Parlaments-Stenograph aus London mit seinem Buch „Tomorrow. A Peaceful Path to Land Reform. London 1898“. Geplante und realisierte Vorläufer der Gartenstadt:

Wichtige Beispiele in England:

Die Umformung der Gartenstadt zum autogerechten Suburb in den USA:

Howards Beitrag zum Städtebau (der frühere Ansätze aufgreift und schlüssiger bündelt), das ringförmige Wachstum Londons durch die Gründung neuer selbständiger Städte im Grünen zu steuern, die im Kern Trabantenstädte sind und die für die Arbeiterschaft finanzierbaren Wohnraum bieten, war das wohl folgenreichste Konzept für das 20. Jahrhundert. London stand, ähnlich wie Berlin und andere rasch expandierende, für damalige Verhältnisse Mega-Städte, vor der Aufgabe, große Massen armer Bevölkerung aus den Großstadtslums in gesunderes Umfeld umzusiedeln. So wie in der Architektur Stilanleihen aus der Vergangenheit psychologisch beruhigende Wirkung gegenüber der Unsicherheit der neuen Zeit versprachen, war die Vision der Auflösung des Großstadtwachstums in eine Perlenkette kleiner Städtchen mit 30–50.000 Einwohnern dazu angetan, die Phantasie derer anzuregen, die in der Großstadt von einem beschaulicheren Landleben träumten. In der Tradition und mit dem Optimismus der englischen Paternalisten gelang Howard innerhalb kürzester Zeit die Gründung einer Gartenstadtgesellschaft, die sich den Bau von Gartenstädten zum Ziel setzte. Sechs Jahre nach Erscheinen des Buches war die erste Gartenstadt, Letchworth, ca. 50 km nördlich Londons, im Bau. Die zweite Gartenstadt, Welwyn Garden City, folgte, verzögert durch den Weltkrieg, 1919. Das Konzept zielt auf eine Lösung mehrerer Grundprobleme: Regionalplanerisch sollte das ringförmige Großstadtwachstum durch einen Ring von Gartenstädten in diese umgelenkt werden; gesellschaftspolitisch sollte der Gegensatz von Land und Stadt in der „Land-Stadt“ aufgehoben werden; sozial- und bodenreformerisch sollte durch die Bildung von Gemeinschaften (räumliche Clusterbildung) und dadurch, dass der Boden als Gemeineigentum nicht handelbar war, Spekulation und soziale Ungleichheit verhindert werden. Dabei waren die Gartenstädte von vornherein ausschließlich für die „Working Class“ konzipiert, die britische Oberschicht verfügte in aller Regel über Häuser in den teuren Vierteln Londons und einen ausgedehnten Landsitz, die sich erst nach und nach entwickelnde Mittelschicht orientierte sich zunächst weitgehend an den Wohnvorstellungen der Oberschicht. Das städtebauliche Konzept der Gartenstadt ist ein Spiegel dieser Ziele. Howards Konzept, das er in einem Schema verdeutlichte, fasziniert durch die Umkehr des klassischen Nutzungsverteilung: Der Kern der Gartenstadt ist kein Geschäftszentrum, sondern ein zentraler Park, um den kreisförmig ein „Kristallpalast“ als Flanierzone angeordnet war. In Ringen folgten öffentliche Einrichtungen, Büros, Wohnungen. Gering störendes Gewerbe und Industrie waren außen angeordnet. Sieht man dieses Schema zusammen mit der Lagevorstellung, wurde hier das frühe Konzept einer Dienstleistungs- und Freizeitstadt entworfen. Dies wird bes. deutlich mit der Vorstellung der Stadtmitte: Anstelle der mittelalterlichen Stadtkrone oder der Verdichtung als Geschäftszentrum stellt sich Howard einen Park als Zentrum der neuen Stadt vor. Eine Umkehrung der klassischen Nutzungsmorphologie. Obwohl Howard sein Konzept nur als Schema und nicht etwa als einen Entwurf verstand, liefert dieses doch genügend Anhaltspunkte dafür, in welche Richtung gedacht wurde. Aus dem Anstoß in England entstand eine weltweite Bewegung zum Bau von durchgrünten Gartenstädten und Gartenvorstädten, die bis heute anhält. Aus dieser Wurzel entsteht auch die Konzeption für die „New Towns“ als Entlastungsstädte großer Ballungen in England nach dem Zweiten Weltkrieg und das Konzept unselbstständiger Trabantenstädte, wie es May 1924 in einem Wettbewerb für Breslau vorschlug. May, der vorher Mitarbeiter im Büro von Unwin war, brachte auch die stadträumlichen Ansätze Unwins nach Deutschland. Die Idee der Gartenstadt verbreitete sich in wenigen Jahren über die entwickelten Länder. Sie kam in einer Zeit, in der große Stadterweiterungen und die beginnende Suburbanisierung Konzepte benötigten. Aber anstatt zu einem neuen Stadttyp zu führen, wurden formale Anleihen für Vorortbesiedlungen und für Suburbs angewandt. Besonders schnell reagierte die deutsche Szene: Schon 1902, also nur drei Jahre nach der englischen, wurde die deutsche Gartenstadtgesellschaft (DGG) gegründet. Beispiele im deutschsprachigen RaumDas Trainingsfeld für die neue Theorie des künstlerischen Städtebaus wurden die Gartenstädte. Da es sich bei Gartenstädten um kleinere Einheiten ohne starke Umgebungsbindungen und um relativ schnell umgesetzte Planungen handelte, konnten hier Theorien der städtebaulichen Raumbildung relativ leicht getestet und umgesetzt werden. Tatsächlich erhielten die Gartenstädte in dieser Hinsicht einen wichtigen Stellenwert. Während in Deutschland eine unversöhnliche Debatte über gerade und krumme Straßen geführt wurde (die natürlich auch eine Debatte um die Meinungsführerschaft städtebaulicher Theorien beinhaltete), machte Raymond Unwin bei seinem Entwurf für die Gartenstadt Letchworth und etwas später für die Gartenvorstadt Hampstead undogmatisch Gebrauch von beiden Prinzipien. In Deutschland sind Anfang des 20. Jahrhunderts viele Gartenstädte entstanden, darunter die Gartenstadt Margarethenhöhe in Essen, Karlsruhe-Rüppurr (1907), Dresden-Hellerau (1908), Dresden-Briesnitz (1911), Stuttgart-Luginsland (1911), die Gartenstadt Marga in Brieske bei Senftenberg in Brandenburg, die Siedlung Teutoburgia in Herne-Börnig, die Gartenstadt Vahr in Bremen sowie die Stadtteile Welheim in Bottrop, Emst in Hagen (Westfalen), Gartenstadt Crengeldanz in Witten und Magdeburg-Reform. In der Schweiz entstand die Gurten-Gartenstadt, eine noble Wohngegend in der Agglomeration von Bern. Eine Reaktion auf das Auto ist das Konzept für die Erschließung nach dem Radburn-System, das nach der Stadt Radburn, New Jersey benannt wurde, wo es zum ersten Mal umgesetzt wurde. Die Erschließung besteht überwiegend aus Sackgassen, so dass Kinder durch einen Grünraum fast ohne eine Straße zu überqueren, zu Kindergarten und Schule gelangen konnten. Auch gab es kaum einen Durchgangsverkehr. Seitdem wird dieses Prinzip in vielen Vorstadtsiedlungen angewandt. Sonstige Beispiele

Künstlerischer StädtebauDer geometrische Städtebau des 19. Jahrhunderts hatte, bei allen Stärken in der großräumigen Organisation der Stadt, eine deutliche Schwäche im Entwurfsdenken: Man konnte sich nicht zu gekrümmten Straßen entschließen, nicht zu aus gegebenen Verhältnissen abgeleiteten Anordnungen. Damit geriet ein ansonsten erfolgreiches System bei besonderen örtlichen Gegebenheiten, die geometrischen Aufteilungen im Wege standen, zwangsläufig vor unlösbare Probleme. In diese Situation brachte Camillo Sitte mit seinem Buch „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ 1889 Bewegung. Sitte macht mit seinen Untersuchungen älterer Plätze vergessene Kompositionsprinzipien bewusst. Er geht von der ästhetischen Vielfalt aber auch vom Gebrauch aus und zeigt auf, dass es günstiger zur Erhaltung des öffentlichen Lebens in der Stadt ist, wichtige Gebäude um wenige Plätze zu konzentrieren, anstatt sie auf viele Stellen zu verteilen, Gebäude aus dem baulichen Zusammenhang als Solitäre herauszulösen und sie als Achsenblickpunkte zu konzipieren. Er fordert, wieder zu den Konstruktionsmerkmalen gebrauchsfähiger Plätze zurückzukehren. Darunter versteht er Plätze mit geschlossenen baulichen Wandungen und einer verfügbaren freien Platzfläche. Deshalb sei die Platzmitte von Monumenten freizuhalten, diese eher an den Platzwänden anzuordnen. Plätze seien so zu konzipieren, dass sie geschlossen wirken. Mit Sittes Position werden die Ästhetik des unregelmäßigen Stadtraumes und Kriterien der Wahrnehmung und des Gebrauchs in die Diskussion eingeführt. Man kann die Wirkung dieses Beitrages kaum überschätzen. Seine auch heute noch große Bedeutung rührt daher, dass Sitte als erster mit seinen Beispielen eine Theorie einer nichtgeometrisch orientierten Entwurfslehre vortrug. Sittes Ideen wurden in Deutschland vor allem von Karl Henrici, Professor für Architektur in Aachen und in England von Raymond Unwin (Gartenstadt Letchworth 1904, Gartenvorstadt Hampstead 1906) aufgenommen. Ein großer Teil der Gartenvorstädte, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstanden, folgten mit gekrümmten Straßen und geschlossenen Plätzen diesen Anregungen. Beispiele: Dresden-Hellerau 1908, Krupp-Siedlung Margarethenhöhe 1907, Berlin Tempelhofer Feld 1911, Gartenstadt Falkenberg Berlin-Grünau 1912. HauptstadtgründungenIn der Tradition des Idealstadtgedankens, die sich von der Renaissance durch den Absolutismus und das 19. Jahrhundert bis in die Moderne verfolgen lässt, stehen die Gründungen völlig neuer Städte als geplante Hauptstädte einzelner Nationen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Idealstadtprojekten, die meist unrealisiert blieben oder nur in kleinerem Maßstab umgesetzt wurden (z. B. Gartenstädte), ermöglichte die Kraftanstrengung einer ganzen Nation auch die Neuanlage recht großer Städte. Der Standort der neuen Stadt wurde nicht immer nach rationalen Kriterien gewählt, sondern oft als Kompromiss in der Mitte zwischen zwei dominierenden Landesteilen. In den wenigsten Fällen konnte der neue Regierungssitz die Metropolen des bisherigen Städtesystems an Bedeutung überflügeln. Beispiele:

Städtebau im 20. Jahrhundert bis 1945Charta von AthenDie Charta von Athen (CIAM), die unter Federführung von Le Corbusier entwickelt wurde, wurde 1933 verabschiedet. Sie strebte eine funktionale Stadt durch die Entflechtung städtischer Funktionsbereiche und die Schaffung von lebenswerten Wohn- und Arbeitsumfelder an und beeinflusste – oft auch missinterpretiert – den Städtebau von der Nachkriegszeit bis heute. Die Charta von Athen richtete sich gezielt gegen die städtebaulichen „Sünden“ der Vergangenheit und gegen die engen und ungesunden Lebensverhältnisse, die seinerzeit in der Stadt herrschten. Das bekannteste Beispiel für eine Stadt, die die Prinzipien der Charta von Athen konsequent umsetzt und entsprechend autoorientiert ist, ist Brasília. Die „gegliederte und aufgelockerte Stadt“

Städtebau zur Zeit des NationalsozialismusAuch im Dritten Reich gab es keine einheitlichen Vorstellungen über Architektur und Städtebau. Die verschiedenen Stilanleihen der Architektur in der Zeit des Nationalsozialismus kennzeichnen eine Politik, die sich einerseits vom internationalen Stil der 1920er Jahre deutlich absetzen will und deshalb historische und regionale Traditionen aufgreift. Andererseits wird eine der Vision eines neuen, „tausendjährigen Reiches“ angemessene Entrücktheit und Erhabenheit und zugleich eine zeitliche Unabhängigkeit der Architektur angestrebt. Beide Richtungen stehen für Wesensmerkmale der Ideologie des Naziregimes. Es besteht eine Kluft zwischen dem Purismus des „Neuen Bauens“ der 1920er Jahre und dem an Schinkel orientierten monumentalen Neoklassizismus Hitlers und Albert Speers. Dort aber, wo das „Neue Bauen“ Lösungen von klassischer Einfachheit hervorgebracht hat, insbesondere bei den Zweckbauten, gab es Berührungspunkte. Die Architektur war unter öffentlicher Kontrolle, aber im Städtebau wurden die Prinzipien des raumbildenden Städtebaues, wie sie durch die Gartenstadtbewegung und durch die „Stuttgarter Schule“ um Schmitthenner, Wetzel und Tessenow gelehrt wurden, weiter verwandt. Charakteristische Projekte und Veröffentlichungen

Wiederaufbau bzw. Neuerrichtung zerstörter Städte nach 1945Phasen des Städtebaus nach dem Krieg

Wiederaufbau von 1945 bis um 1955Zunächst wurden in der Nachkriegszeit die Trümmer beseitigt. Das Baugeschehen konzentrierte sich auf die zerstörten Stadtkerne und Stadtteile. Erste Korrekturen erfolgten bei wichtigen Straßen (Verbreiterungen). Wegen Mangel an Zeit, Mitteln und ausgereiften Alternativen wurde häufig auf den alten Parzellenstrukturen wieder aufgebaut. Korrekturen nahm man an zentralen Geschäfts- und Verkehrsachsen vor, selten aber waren sie grundlegend. Dieses Vorgehen hatte Vorteile: Die gesamte Erschließung der Grundstücke war mit Straßen und Versorgungsleitungen vorhanden. Die Besitzverhältnisse waren klar, und auch ohne neues Recht war die Wiedererrichtung der alten Gebäude oder von Neubauten auf denselben Parzellen baulich zulässig. Oft standen noch erhebliche Gebäudereste. In einer Zeit massenhafter Wohnungsnot war es daher notwendig, die in den alten Strukturen vorhandenen rechtlichen und finanziellen Vorleistungen schnell in neues Bauvolumen umzusetzen. So blieb der baulich-strukturelle Zusammenhang der vorhandenen Stadtteile häufig erhalten. Folgende Leitbilder charakterisieren die erste Aufbauphase (nach v. Beyme 1987) für die inneren Bereiche der stark zerstörten Städte:

Die gegliederte und aufgelockerte Stadt um 1950 bis 1970Mit der allmählichen Lösung der dringendsten Aufbauprobleme konnten in den Bereichen, in denen entweder durch Flächenabrisse oder durch ihre Lage am Stadtrand nur geringe Bindungen bestanden, neue Vorstellungen Platz greifen. Welche Vorstellungen von der Rolle der Wohngebiete in der modernen Stadt in den Köpfen der Architekten und Stadtplaner vorherrschten, wird am besten an den ersten Wettbewerben jener Zeit deutlich. Obwohl mit den Großwohnanlagen Siemensstadt, Römerstadt und der sogenannten Hufeisensiedlung aus den 1920er Jahren hervorragende Beispiele raumbildenden Bauens vorlagen, orientierten sich die meisten Architekten an der baulich und in ihrem sozialen Anliegen schon gegen Ende der 20er Jahre fragwürdig gewordenen „Moderne“ des Zeilenbaues. Die Zeile scheint geradezu ein Dogma, ein Symbol für Fortschrittlichkeit gewesen zu sein. Sie konnte den Anspruch nach optimaler Ausrichtung zur Sonne, nach Durchlüftung und Durchgrünung der Stadt einlösen und erschien ökonomisch als ein standortunabhängiges, im Grunde weltweit einsetzbares Grundelement des Städtebaus. Sie bot enorme Vorteile der Planungsbeschleunigung durch den Wegfall individuell zu planender Ecklösungen oder Übergänge. Gebäudekomplexe, die sich zu größeren, horizontal addierbaren und vertikal stapelbaren Wohn- oder Hauseinheiten erweitern ließen, erlaubten die Multiplikation bewährter Grundrisse und die Wiederverwendung von Plänen und Kostenstrukturen. So kam ein Element zu universaler Anwendung, das durch die Eigenschaft eines systembedingten Abstandes zum nächsten Gebäude auch die Einpassung in völlig andersartige Umgebungsstrukturen ermöglichte. Mit dem massenhaften Erfolg kamen aber auch Zweifel auf. Kritiker wiesen auf den Verlust an räumlichem Zusammenhang, auf Monotonie hin. Die merkwürdig diffusen Zwischenbereiche stellten sich wegen ihrer Störanfälligkeit als wenig gebrauchstauglich heraus. Sie sind vollständig kontrolliert und erlauben kaum private Aneignung. In den fließenden Raum dringt nicht nur Frischluft, sondern auch Wind, Staub und Lärm. Dem anfänglich positiv empfundenen „Leben im Park“ fehlte mit der Zeit die Spannung. Insbesondere das Fehlen einer Nutzungsmischung, die ja Stadt im Kern ausmacht, führte zu einer Verarmung sozialer Erfahrungen, die sich schon in den 60er Jahren in ersten Krisensymptomen niederschlugen. Drei wichtige theoretische Beiträge beeinflussten das räumliche Denken in diesen Jahren: Reichows Bücher Organische Stadtbaukunst, 1949, und Die Autogerechte Stadt, 1959, sowie das Buch von Göderitz, Rainer, Hoffmann: Die gegliederte und aufgelockerte Stadt, 1957. Besonders das Letztere fasste jene im Kern antistädtischen Strömungen zusammen, die sich seit der Gartenstadt und den Reformvorstellungen der Wohnreformer in den 20er Jahren ausgebreitet hatten. Damit wurden die Grundsätze der CIAM zu einem nun auch räumlich veranschaulichten städtebaulichen Leitbild geformt, welches deutlichere kleinstädtische Züge trug als z. B. die Großsiedlungen der 20er Jahre in Berlin, Frankfurt und Wien. Das Denken ging deutlich vom Wohnen als der wichtigsten Funktion aus und ordnet dieser alle anderen unter. Städtebau am Stadtrand war in jenen Jahren überwiegend Wohnungsbau. Mit dem Konzept der autogerechten Stadt knüpfte Reichow an Überlegungen an, die schon Sitte zur Kritik an der Straßenkreuzung bewegt hatte und die seitdem im künstlerischen Städtebau und in vielen Gartenstadtkonzepten vorgeformt worden waren. Ein markantes Beispiel ist die nach diesem Vorbild gebaute Sennestadt, heute ein Stadtteil von Bielefeld. Mit der Entwicklung getrennter Systeme wurde auch im Erschließungsdenken die Konsequenz aus dem Gedanken der Funktionstrennung gezogen. Die Siedlungsplanung integrierte das Auto durch einen eigenen Verkehrsweg und gab damit das jahrtausendealte Konzept der gemischten und angebauten Straße auf. In dieser Zeit entstanden auch zunehmend Konzepte für Großsiedlungen an den Stadträndern. Auch bei diesen herrschte der Zeilenbau vor, wobei die großen Dimensionen der Siedlungen durch eine vertikale Akzentuierung (höhere Mitte) gemildert wurden. In der Folgezeit bemühte man sich, Zeilen zu differenzieren, zu knicken, Teilräume zu bilden und Siedlungsbereiche deutlicher zu unterscheiden. Das Wohnhochhaus als Solitärgebäude trat als neues Element der Differenzierung des starren Zeilenschemas, angestoßen durch skandinavische Beispiele, hinzu. Anstelle etwa gleich hohe Zeilen- und Reihenbauten zu verwenden, wurden nun Zeilenbauten mit Punktwohnhäusern und Flachbauten (häufig Gartenhofhäuser mit Flachdach) gemischt. Beispiele: Neue Vahr Bremen (1956–623), Kiel-Mettenhof, Köln-Bocklemünd und Neuss-Vogelsang. Es wurde nun offenbar versucht, der Monotonie zu ähnlicher Bautypen durch eine größere Variationsbreite in der Form und in der Höhe zu begegnen. Die frühen GroßwohnsiedlungenDie neuen Großsiedlungen hatten 10.000 bis 60.000 Einwohner. Fritz Jaspert aus dem Wohnungsministerium kritisierte die Wahl von 10.000-Einwohner-Einheiten, da sie für einen selbstständigen Stadtteil zu klein, für eine Siedlung aber zu groß seien. Eine Sonderstellung nahmen die nach den gleichen Raumprinzipien, aber mit sehr hohen Geschosszahlen errichteten innerstädtischen Siedlungen Grindelberg in Hamburg und das Berliner Hansaviertel, ein Produkt der Interbau Berlin von 1957, ein. Beispiele für neue Großsiedlungen aus dieser Zeit:

Beispiele für InnenstädteDeutschland

sonstiges Europa Urbanität durch Dichte in den 1960er und 1970er JahrenAuf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 1960 in Augsburg hielt der Schweizer Ökonom Edgar Salin einen Vortrag mit dem Thema „Urbanität“. Damit wurde das Stichwort geliefert, welches die Diskussion der beiden folgenden Jahrzehnte bestimmen sollte. Wie die Wirkung des Buches von Camillo Sitte nur vor dem Hintergrund eines latenten Problembewusstseins verstanden werden kann, fiel auch dieser Begriff in eine überreife Situation: Jeder konnte die funktionelle, städtebauliche und bauliche Problematik der neuen Großsiedlungen spüren. Abgetrennt von der Kernstadt, boten sie den Bewohnern wenig, ausgenommen eine gute Wohnung und Ausblick auf Grünflächen. Die eingeplanten Geschäfte waren oft zu teuer oder liefen nicht, Gaststätten schlossen wegen Mangel an Nachfrage. Das in der gewachsenen Stadt netzartig verflochtene Infrastrukturgefüge, die vielen Gelegenheiten für Kleinbetriebe und Existenzgründungen in Altbauten, Hintergebäuden und Kellerräumen, die die Altbauquartiere boten, fehlten völlig. Die funktionelle Einseitigkeit wurde als alltäglicher und auch als ästhetischer Mangel erlebt. Die mangelnde Funktionstüchtigkeit der baulich separierten Versorgungsinseln in den Neuen Siedlungen wurde entweder auf zu geringe Siedlungsgrößen oder auf die Existenz zu vieler kleiner Zentren zurückgeführt. Deshalb wurden Lösungen zunächst in der Vergrößerung der Einheiten und in ihrer Verdichtung gesucht. Man führte den Mangel an Urbanität außerdem auch auf die zu geringe Wohndichte zurück. Eine Antwort war die Hochzonung der Kernbereiche der neuen Siedlungen: das Hochhaus wurde das Lösungselement für eine dichte Zuordnung vieler Einwohner mit kurzen Wegen zu den Versorgungszentren. Über die Diskussion der optimalen Infrastrukturausstattung der neuen Wohnvororte und die noch immer mangelnde Urbanität gelangten ab Mitte der 50er Jahre, verstärkt Anfang der 60er Jahre, ganz andere Größenordnungen in die Diskussion. Zunehmend entstanden nun Siedlungskonzepte mit sehr hohen Dichten und Geschosszahlen. Der Ausgangspunkt der Entwicklung war die Tragfähigkeit für Gymnasien und konkurrenzfähige Geschäftszentren. Es entstanden „Entlastungsstädte“, die so groß sein sollten, dass sie einen S-Bahnanschluss lohnten, differenzierte Geschäftszentren trügen und eine nahezu komplette Infrastrukturausstattung und eine große Vielfalt der Wohnformen und damit der sozialen Schichten aufwiesen. Teilweise erhielten solche Siedlungen auch Arbeitsplätze durch zugeordnete Gewerbegebiete. Aber auch bei diesen Konzepten wurde die räumliche Trennung von Arbeiten und Wohnen nicht aufgegeben. Die Distanz zu Arbeitsplätzen in der Nachbarschaft waren für den Fußgänger zu groß, es fehlten Arbeitsplätze für Frauen in der Nähe, es fehlten die Anregungen gemischter Strukturen für Jugendliche. Die Großstadtkerne oder größere Stadtteile waren zu weit entfernt. So stellte sich auch hier die Reizarmut monofunktionaler, in zu kurzer Zeit hochgezogener und räumlich disparenter Großstrukturen ein. In wirkliche Probleme gerieten diese Siedlungen durch das veränderte Bevölkerungswachstum nach dem sogenannten „Pillenknick“ und durch die ungebrochene Bevorzugung des Einfamilienhauses als Wohnform. Die Anfang der 70er Jahre fertiggestellten Großwohnanlagen waren teilweise nicht mehr vermietbar. Nun wurden verstärkt soziale Problemgruppen und mittellose Ausländer in diese Siedlungen eingewiesen. Damit wurden die Siedlungen jener Zeit zusätzlich stigmatisiert. Heute stehen die Städte vor der Aufgabe, durch Korrekturen und soziale Stabilisierungsmaßnahmen ein weiteres Abgleiten zu verhindern. Der verstärkte Zustrom von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylsuchenden seit etwa 1986 füllte zwar die Siedlungen, vermehrte aber auch die dortigen sozialen Probleme. Beispiele von Großsiedlungen aus den 1960er Jahren:

Ausland:

Flächensanierung durch Umbau der StadtkerneSchon in den 1950er Jahren wurde damit begonnen, die Stadtkerne für den aufkommenden Autoverkehr umzubauen. Am Anfang sollten die Zufahrtsstraßen unmittelbar in den Stadtkern hineingeführt werden. Dies wurde sehr schnell zugunsten einer Lösung mit Tangenten und Ringen aufgegeben. Ein Produkt dieser Periode ist z. B. die Kölner Nord-Süd-Fahrt. Weitgehende Umbauten für Ringerschließungen erfolgten in Dortmund, Bielefeld und Aachen. Dortmunds Innenstadt bestand fast zur Hälfte aus Parkplätzen. Die zu 98 % zerstörte Innenstadt wurde in der Parzellen- und Bebauungsstruktur vollständig neu geordnet, 28 % früherer Bauflächen gingen verloren und wurden weitgehend dem Verkehr gewidmet. Nach dieser Operation stand das Verhältnis von Bauflächen zu öffentlichen Flächen 1:1. Die Stadtkerne wurden teilweise in einem Umfang umgebaut, der über die Kriegszerstörungen hinausging, so dass sie kaum wiederzuerkennen waren. Eine Fortschrittsgläubigkeit und die Überzeugung, dass das Neue dem Alten grundsätzlich überlegen sei, führte zu heute nur schwer verständlichen Eingriffen. Erst mit der Zeit gelang es, wenigstens Teile der Kernstadt vom PKW-Verkehr freizuhalten. Die übergroße Verkehrsdichte erzwang in schmalen Einkaufsstraßen schließlich die Einrichtung von Fußgängerzonen, wie z. B. schon sehr früh bei der Hohe Straße in Köln. Beim Umbau ging aber nicht nur intakte Bausubstanz verloren, es wurden bei dieser Gelegenheit auch die Parzellen vergrößert, Baulinien verändert, ja oft der bauliche Zusammenhang zugunsten freiplastisch angeordneter Baukörper völlig aufgelöst. Die breiten Innenstadt-Tangenten zerstörten aber nicht nur den Maßstab der inneren Stadt, sondern wurden teilweise zu unüberwindbaren Barrieren für das empfindliche Nutzungsgefüge. Sie trennten damit die Stadtkerne, die sich zu monofunktionalen Großbetriebsnutzungen veränderten, von ihren Ergänzungsgebieten und den funktional wichtigen Lagen zweiter und dritter Bodenwertstufe. Besonders deutlich sind diese Eingriffe in Hamburg und Kiel. Das Schema solcher Ring- und Tangentenkonzepte kann an den Beispielen Hannover, Braunschweig und Essen nachvollzogen werden. In dem Buch „Deutscher Städtebau 1968“ von J.W. Hollatz sind die Ergebnisse dieser Umbaupolitik für 70 deutsche Städte nachzuschlagen. Legitimationskrise Ende der 1960er JahreVon der Mitte bis gegen Ende der 1960er Jahre wurden die Folgen der bisherigen Planung, die mehr eine Gebäude- denn eine Stadtplanung war, zunehmend spürbar. Vereinzelter Protest gegen Flächensanierungen ganzer Wohnviertel, gegen Straßenbauprojekte, kurz: gegen die großmaßstäbliche und technologische Umgestaltung der gesamten städtischen, dörflichen und landschaftlichen Umwelt verdichtete sich in einer 1968 vor allem in den Universitäten kulminierenden Systemkritik. Sie begann bei den geschaffenen Zuständen, vertiefte sich in die Prozesse, die zu den Zuständen geführt hatten, um schließlich zu den „Ursachen“ vorzustoßen. In den Ereignissen jener Jahre, die viele westliche Demokratien erfassten, wird ein methodischer Wendepunkt sichtbar:

Katalysator waren u. a. radikale Eingriffe in Altbausubstanzen in Citynähe (Vertreibung der Einwohner, Umwandlung in Kerngebiete) wie im Münchner Lehel 1970 und im Frankfurter Westend von 1970 bis 1975. Schon vorher hatte sich ein neues Planungsverständnis angekündigt: die mehr vom Projektdenken geprägten Stadterneuerungs- und Stadterweiterungsprojekte und die vielen Einzelentscheidungen, die letztlich die Stadtentwicklung bestimmen, sollten in einem rationalen Konzept kontrollierbarer gemacht werden. Die Entwicklungsplanung als sachlich umfassender Ganzheitsansatz wurde auf allen Ebenen als Lösung des immer dramatischeren Koordinationsproblems unverbundener Fachpolitiken angesehen. Mitte der 60er Jahre begann die Diskussion, erste Stadtentwicklungspläne entstanden. Aus der Raumfahrt wurde das systemtechnische Denken auf das Verständnis komplizierter sozialer und technischer Zusammenhänge übertragen. Die lange Reifephase demokratisch abgestimmter und umfassender Planungskonzepte geriet aber bald in Widerspruch zu den raschen Szenenwechseln der ökonomischen Rahmenbedingungen. Deshalb wurde dieser wichtige Ansatz durch unvermutet eintretende Ereignisse, wie die Ölkrise 1973 und durch Konjunkturkrisen, zunächst entwertet. Kurzfristige Krisenmanagement- und Planungstechniken mit räumlich und sachlich reduziertem Umfang setzten sich nun durch. Sozialistischer Städtebau  Obwohl der Plattenbau allgemein mit dem Ostblock verbunden wird, weil er dort von den 1960er bis in die 1980er Jahre viel errichtet wurde, entstanden die ersten Plattenbauten bereits 1918 in den USA und danach auch in den Großsiedlungen Westeuropas der 1960er und 1970er Jahre. Sie gelten als Form des industriellen Wohnungsbaus unter Anlehnung an die Bauhaus-Architektur. Zu Beginn der 1950er Jahre, nachdem die DDR-Architekten nach der Festigung der SED zunehmend gleichgeschaltet und die Meinung der Deutschen Bauakademie Berlin normativ wurde, wurde Architektur in der so genannten „Nationalen Tradition“ vornehmlich von Planungskollektiven konzipiert. Während die Einzelarchitektur sich am lokalen Bestand orientieren sollte, war das städtebauliche Vorbild in den zu „Aufbaustädten“ erklärten bedeutenderen Städte der DDR die Stalinallee (heute: Karl-Marx-Allee) in Berlin. Die Stalinallee wurde zur Demonstration der Stärke und Ingenieurskunst der DDR im stalinistischen Stil als breite Magistrale angelegt. Bedeutung erlangte die Straße beim Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953, der mit den Arbeitern der Großbaustellen seinen Anfang nahm. Ideologisches Ziel der „Nationalen Tradition“ war die Absetzung vom Westen, dessen Architektur als „formalistisch“ verfemt war. Der Paradigmenwechsel in der DDR-Architekturpolitik hin zur Industrialisierung des Wohnungsbaus und damit der „Platte“ fand Ende der 1950er Jahre statt. In der Sowjetunion hatte Nikita Chruschtschow selbst die Industrialisierung gefordert und durchgesetzt. Noch in den 1970er Jahren wurden ganze Stadtteile, wie beispielsweise die Wohnkomplexe IV-VIII in Halle-Neustadt errichtet. Während dieser Zeit wurden auch viele Straßen und Plätze im Sinne des „sozialistischen Städtebaus“ umgestaltet; typisch ist z. B. der Alexanderplatz in Berlin, der 1967 bis 1970 angelegt wurde. Hierbei wurde die traditionelle Stadtstruktur durch eine Flächensanierung komplett entfernt und eine neue Gestaltung mit Hochhäusern und Monumenten wie dem Brunnen der Völkerfreundschaft und der Weltzeituhr ausgeführt. Der sozialistische Städtebau versuchte, sich durch seine Gestaltung von den bisherigen Städten abzusetzen und seine Prinzipien darzustellen. So wurde das Bauen von Wohnungen vielfach wichtiger genommen als der Erhalt historischer Innenstädte. Städtische Strukturen, die als architektonische Abbildung des Imperialismus gedeutet wurden, wie das Berliner Stadtschloss, mussten weichen. Weitere auffällige Strukturmerkmale sind große für Paraden und Aufmärsche geeignete Plätze, die in der Regel vor Regierungsgebäuden liegen und verschwenderisch ausgeschmückte U-Bahnhöfe wie z. B. in Moskau oder Taschkent, die ebenfalls ein ideologisches Signal setzen sollten. Beispiel für einen repräsentativen Städtebau

Städtebau von den 1970 bis 1990er JahrenNach 1945 konnten die Strukturen, die Maßstäblichkeit und die Nutzungsverteilung der zerstörten Städte nicht wieder so wie vorher hergestellt werden. Dies gilt nicht nur für die kriegszerstörten Städte in Deutschland und seinen Nachbarländern. Auch wenig zerstörte Städte hatten einen erheblichen Wandel zu verzeichnen. Gründe dafür waren unter anderem: Wachsende Mobilität, veränderte Wohnbedürfnisse, Anforderungen an Dienstleistungsunternehmen, Gewerbe und Industrie. Neue Stadtteile von großer Ausdehnung entstanden, die mit großen Straßen mit den Zentren verbunden wurden. Die Zentren veränderten sich. Der Wiederaufbau zerstörter Städte erfolgte durch Errichtung neuer Gebäude und Schaffung neuer Infrastrukturmaßnahmen. Bei dieser Stadtentwicklung gingen vertraute räumliche Qualitäten verloren. Der Verlust an „Urbanität“ war seit den 1960er Jahren Gegenstand der fachlichen Diskussion. Mitscherlich kritisierte in Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Bahrdt forderte Humanen Städtebau, Siedler bedauerte Die gemordete Stadt. Gleichzeitig wurde deutlich, dass ein großes wirtschaftliches Wachstum nicht Bestand haben könne, wie durch den Club of Rome in Die Grenzen des Wachstums aufgezeigt wurde. Die „moderne“ Entwicklung, als umfassendste, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung, reichte nicht aus. Parallel zur Entwicklung neuer Ideen für die Städte veränderten sich auch die materiellen Grundlagen der Stadtentwicklung. Seit Beginn der Industrialisierung führte stetiges Bevölkerungs- und Produktionswachstum zu einer Konzentration von Wohnungen und Arbeitsplätzen in den Kernstädten. Bis in die frühen 1960er Jahre gab es hohe Zuwachsraten der Stadtbevölkerung. Seit der Mitte der 1960er Jahre verringerte sich in den größeren Städten kontinuierlich die Bevölkerungszahl und die Zahl der Arbeitsplätze; die Umlandgemeinden wuchsen, die Raumstrukturen veränderte sich. Die Zentren verloren an Kraft und Urbanität und ältere Wohnquartiere an Qualität. Der hohe Bedarf an neuen Wohn- und Gewerbeflächen führte zum Entstehen neuer Wohn- und Gewerbequartiere an den Stadträndern und im Umland. Große Verkehrsproblemen traten auf, ebenso wie sozialräumliche Veränderungen in den Stadtteilen. Nach der Wiedervereinigung von 1990 war eine weitere Renaissance des Städtebaus zu beobachten. In den Städten der ehemaligen DDR wuchs die Nachfrage nach bisher nicht angebotenen Wohn- und Eigentumsformen, besonders nach größeren Mietwohnungen und nach Einfamilienhäusern. Gleichzeitig zeigte sich in den alten Bundesländern ein zunehmender Mangel an preisgünstigen Wohnungen, der durch den Zuzug von Menschen aus der ehemaligen DDR, durch Aussiedler und besonders durch den massenhaften Wegfall der Mietbindung bei Sozialwohnungen der 1950er Jahre verursacht wurde. So entstehen in vielen Städten Deutschlands neue Siedlungen an den Rändern der bisherigen Siedlungsflächen, die häufig für mehrere tausend Menschen geplant sind (Abb. 4). Die bekanntesten sind Freiburg-Rieselfeld, Hannover-Bemerode Ost und die sehr großen Siedlungen im Umland von Berlin. Trotz ihrer vergleichbaren Größenordnung sind diese Siedlungen nicht mit den Großsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre zu vergleichen, da sie sich in Maßstab und Struktur eher an der traditionellen Stadt als an ihren industriell gefertigten Vorläufern orientieren. In Berlin sind zudem die Projekte der Hauptstadtplanung im Stadtzentrum Beispiele neuen großmaßstäblichen Städtebaus. Stadterneuerung seit 1970Seit dem Ende der 1960er Jahre erhielt die Stadterneuerung, vor allem in Deutschland, starke Bedeutung. Der Prozess zur Erhaltung, Verbesserung, Umgestaltung und Weiterentwicklung bestehender städtischer Strukturen der Stadt wurde durch die Programme der Städtebauförderung entscheidend beeinflusst, ab 1969 in fünf Modellstädten und dann bundesweit als Rechts- und Fördersystem mit dem Beschluss des Städtebauförderungsgesetzes am 19. Juni 1971. Vorrangig wurden die Stadtkerne saniert, aber auch viele andere ältere Stadtteile oder Stadtquartiere. Ziel war und ist es, den Bedeutungsverlust der Innenstädte in ihrer Funktion als soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Mitte der Region aufzuhalten. Durch Vielfalt und Funktionsmischung sollen sie Orte der Begegnung und Identifikation bleiben, so dass Stadtleben zum Stadterlebnis wird. Statt Einkaufen in Ladenzentren auf der grünen Wiese sollen auch diese Aktivitäten sich in den Zentren besser entwickeln können. In weit über tausend Fördergebieten konnte die Stadterneuerung mit ihren städtebaulichen Rahmenplänen und durch finanzielle Unterstützung des Bundes, der Länder, der Gemeinden und privater Gebäudeeigentümer große Erfolge verzeichnen. Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren verbreitete sich das Konzept der Stadtreparatur, das darauf gerichtet war, die Stadt in ihrer historisch vorgeprägten Struktur stärker zu berücksichtigen und sie situativ zu reparieren, zu ergänzen und fortzuentwickeln. Als Begleitprogramme wurden seit den 1990er Jahren das Programm zum Städtebaulichen Denkmalschutz, das Programm Soziale Stadt und seit 2000 das Programm zum Stadtumbau eingeführt. Die „Integrierten Stadtentwicklungskonzepte“ (ISEK) unterstützen dabei die städtebaulichen Planungen und die Entwicklung der Städte. Ökologie im StädtebauEin weiterer Aspekt hat den Städtebau seit etwa 1980 beeinflusst. Mit den Ölkrisen, vor allem der von 1979, ist den Menschen bewusst geworden, dass Bauen, besonders auch Städtebau, immer mit massiven ökologischen Eingriffen verbunden ist. Deshalb sind ökologisch orientierte Konzepte heute nicht mehr nur am alternativen Rand der Planungsdiskussion zu finden. In die formalisierte Planung haben ökologische Aspekte über Umweltverträglichkeitsprüfungen, Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen, Landschaftspläne und ökologische Fachbeiträge Eingang gefunden. Die städtebaulichen Aufgaben reichen von der Beseitigung bereits entstandener ökologischer Schäden, etwa bei der Nachnutzung von ehemaligen Gewerbestandorten und Infrastrukturen, zur Minimierung der ökologischen Eingriffe im Neubau. Dabei gilt es, die Zusammenhänge von Bebauung, Erschließung, Primärenergieeinsatz bei Errichtung und Betrieb, Freiraumstrukturen und Naturschutz häufig bis in die regionale Ebene hinein mit zu berücksichtigen. Durch den beschriebenen Paradigmenwechsel wurde seit Ende der 70er Jahre eine erneute, retrospektiv begründete Reorganisation der Stadtstruktur angeregt. Mit der Wiederentdeckung der Kontinuität europäischer Stadtentwicklung wurden zunächst die Zentren selbst, später die Quartiere am Rand der gewachsenen Zentren, die Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre, die Peripherien der Städte und schließlich freiwerdende Industrie- und Infrastrukturflächen überplant. Letzte Großsiedlungen der 1970er und 1980er JahreIn Westdeutschland wurden nur noch vereinzelt größere Siedlungen bis etwa Ende der 1970er Jahre gebaut. In der DDR entstanden Großsiedlungen noch bis 1990.

Neubauten in den StadtzentrenParallel zur Gestaltung der öffentlichen Räume wurden in den 1980er Jahren auch die verbliebenen Kriegsbrachen geschlossen. Diese Flächen waren bisher durch private Initiativen nicht zu gestalten, sei es, weil sie zu peripher oder zu isoliert lagen oder weil die Kommunen sie bewusst für eine spätere Bebauung freigehalten hatten. Dabei konnten auch die in den Nachkriegsjahrzehnten entstandenen Strukturen und Räume umgebaut und den veränderten Vorstellungen angepasst werden. Diese Flächen wurden nun in teilweise aufwendigen Planungsverfahren – Entwicklung übergeordneter Rahmenkonzepte, städtebauliche Wettbewerbe – beplant und bebaut. Die angestrebte gestalterische Vielfalt entsprach dem nach der Moderne gewachsenen Verständnis von Städtebau als der Addition von Gebäude-Individuen unter einer diese zusammenfassenden Planung. Beispielhaft für dieses Stadtverständnis sind die Projekte zwischen dem Dom und Groß St. Martin in Köln, zur Umgestaltung des Römerbergs in Frankfurt und die Internationale Bauausstellung 1987 in Berlin, vielleicht das wichtigste Projekt der 80er Jahre in Deutschland. Wichtige Projekte in den Innenstädten:

Sanierung zentrumsnaher WohnviertelViele zentrumsnahe Wohnquartiere in den alten Bundesländern wurden seit den 1970er Jahren systematischen Programmen zur Wohnumfeldverbesserung unterzogen. Ein frühes Beispiel ist die Sanierung des Stadtteils Linden in Hannover. In dem 1972 begonnenen Sanierungsverfahren nach Städtebauförderungsgesetz hat sich innerhalb weniger Jahre durch intensive Mitarbeit von Bürgerinitiativen die Erkenntnis durchgesetzt, dass der kaum kriegszerstörte und kleinteilig strukturierte Stadtteil weitgehend erhalten werden soll, statt ihn durch großmaßstäbliche Neubauten völlig zu verändern. Das Konzept der Behutsamen Stadterneuerung wurde entwickelt, im Zusammenhang mit der IBA 1984/87 in Berlin. Es greift die Erfahrungen früherer Sanierungen und Wohnumfeldverbesserungen auf und hat als Leitidee die Stadtreparatur geprägt. Wichtige Projekte Wohnumfeldverbesserung zentrumsnaher Wohnviertel:

Wohnumfeldverbesserung in Großsiedlungen

Die meisten der nach dem Krieg entstandenen Siedlungen und der Großsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre waren nach den Leitbildern der „Gegliederten und aufgelockerten Stadt“ und „Urbanität durch Dichte“ gebaut worden. Sie sollten die Zentren entlasten. Allein in den 1960er und 1970er Jahren waren weit über 500.000 Wohnungen in westdeutschen Großsiedlungen mit über 500 Wohneinheiten entstanden. Einige davon weisen deutlich über 10.000 Wohneinheiten auf. Mit dem Pillenknick und der Renaissance der Urbanität in den 1970er Jahren wurde es zunehmend schwieriger, selbst die neuesten, erst in den 1970er Jahren entstandenen Siedlungen zu vermieten.

Mit der Wiedervereinigung 1990 galt es, auch für die industriell gefertigten Plattenbausiedlungen der ehemaligen DDR Konzepte zu entwickeln. Mit bis zu 60.000 Wohnungen um ein Vielfaches größer als die Problemsiedlungen der alten Bundesrepublik, waren die Großsiedlungen im Osten nie in dem Maße sozial stigmatisiert wie im Westen. Durch die restriktive DDR-Wohnungspolitik – bewusste Inkaufnahme des Verfalls der Altbausubstanz, gezielter Neubau industriell gefertigter Quartiere – waren sie bei der Bevölkerung eher akzeptiert als die im Westen der BRD, obwohl sie sich durch ähnliche strukturelle Probleme auszeichnen. Großsiedlungen sind in Ostdeutschland praktisch in jeder größeren Kommune gebaut worden, sie stellen einen erheblich größeren Anteil am gesamten Wohnungsbestand als im Westen. Nach der Wende wurde auch diskutiert, die technisch besonders maroden Teile der Siedlungen abzureißen. Dieses war nicht durchführbar, weil damit die Wohnungsversorgung in den neuen Ländern zusammengebrochen wäre. Stattdessen hat man sich schon 1993 entschieden, die Siedlungen mit erheblichen Investitionen technisch so aufzuwerten, dass sich die Restlebensdauer der Gebäude deutlich verlängert (Wohnungsmodernisierungsprogramme). Auch die schwerwiegendsten städtebaulichen Mängel – fehlende räumliche Konturen, fehlende Orientierbarkeit, fehlende Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen, Freiraumdefizite – sollten ab 1993 durch die Programme zur Wohnumfeldverbesserung behoben werden. Durch den Stadtumbau Ost wurde weiterhin seit 2000 ein Programm eingeleitet zur Beseitigung von Wohnungsleerständen.[16] Diese sollte durch Totalabriss oder Abriss von Geschossen oder Bauteilen städtebaulich verträglich nach „Integrierten Städtebaulichen Rahmenplänen“ (ISEK) erfolgen. Gleichzeitig wurde ein Förderprogramm zur Aufwertung der betroffenen Wohnsiedlungen eingeleitet.

Städtebauförderung, Stadtumbau Ost und seit 2002 Stadtumbau West, Soziale Stadt

Siedlungen am Stadtrand – Neue Vorstädte in der PeripherieSeit etwa 1975 wurden im Westen und seit 1989 im Osten Deutschlands keine weiteren Großsiedlungen mit verdichtetem Geschosswohnungsbau errichtet. Für die Metropolen in Westeuropa entstanden jedoch kleinere Entlastungssiedlungen. Die Konzepte orientieren sich häufig am Siedlungsbau der 1920er und 1930er Jahre und entwickeln dessen Ansätze weiter. Am Rand von Rotterdam wird seit 1989 der Stadtteil Prinsenland errichtet. Seit 1990 ist der neue Stadtteil Kattenbroek in Amersfoort im Bau. In Kopenhagen wurde 1995 der Wettbewerb für den neuen Stadtteil Ørestad entschieden. Im Großraum Berlin werden schließlich in den nächsten Jahren neue Vorstädte und Siedlungen mit zusammen ca. 80.000 Wohnungen an 27 Standorten entstehen. Wichtige Wettbewerbe für neue Stadtteile wurden in Deutschland u. a. 1991 für das Rieselfeld in Freiburg, 1993 für Hannover – Bemerode Ost (neben dem Expo-Gelände) und 1996 für Mainz – Layenhof durchgeführt. Für alle diese Planungen gilt, dass sie eine neue Zwischenstufe zwischen Stadtteil und Siedlung einnehmen: Sie sind größer als die bekannten Siedlungen der 1920er Jahre und kleiner als die früheren Großsiedlungen. Zugleich setzen sie sich in ihrer räumlichen Konzeption von ihren Vorgängernsiedlungen ab. In Berlin werden sie mittlerweile als neue Vorstädte bezeichnet. Stadtrandsiedlungen sind, mehr noch als der Bau ganzer Stadtteile, Zeugnisse der Veränderung architektonischer Moden, weil sie durch ihre geringere Größe konsequenter gestalterische Prinzipien durchhalten können als größere Projekte. Sie sind als städtebauliche Miniaturen Barometer der Anforderungen an das persönliche Umfeld ihrer Bewohner. Aus der Fülle der seit den späten 1970er Jahren realisierten Siedlungsentwürfe lässt sich deshalb die gesamte Bandbreite inhaltlicher Schwerpunkte des neueren Städtebaus ablesen, ein Phänomen, aufgrund dessen die in den 1980er und 1990er Jahren entstandenen Siedlungen der Wiener Peripherie als „Themenstädte“ beschrieben werden. Wichtige Projekte:

Städtebau seit den 1990ernNeuer UrbanismusNach dem Erkennen der strukturellen Fehler der vor allem seit der Moderne und der Charta von Athen entstandenen aufgelockerten Siedlungen (bzw. Trabantenstädte), kommt es seit den späten 1980er und frühen 1990er Jahren mit der Bewegung des Neuen Urbanismus (die u. a. mit Team 10 ihren Anfang nahm) zur Wiederentdeckung der Blockrandbebauung und Mischnutzung von Quartieren und damit städtischer Dichte. Demnach unterstütze diese früher durch die Siedlungsplaner beklagte urbane Bebauungsart die Vorzüge städtischen Lebens, in Verbindung mit gesunder sozialer und wirtschaftlicher Durchmischung und einer erheblichen Einsparung von Ressourcen (Anfahrtswege, Heizkosten, Infrastrukturkosten usw.) gegenüber den verschwenderischen Siedlungen.[17] Umnutzung von alten Industrie- und InfrastrukturbrachenIm Zuge des Strukturwandels sind in den letzten beiden Jahrzehnten Flächen brachgefallen, die bislang als Industriegelände, Eisenbahntrassen oder Hafengelände genutzt worden sind. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Ende der Ost-West-Konfrontation stehen zudem die ehemaligen Flächen der innerdeutschen Grenze und ehemalige Militärgelände zur Disposition. Diese Flächen waren bislang quasi exterritoriale Gebiete, die sich einer städtebaulichen Planung völlig entzogen. Sie stören in den meisten Fällen die Stadtentwicklung erheblich, sei es, weil sie unüberwindliche Barrieren darstellen, für die Stadtentwicklung wichtige Areale blockieren oder weil von ihnen Einflüsse ausgehen, die eine Nutzung angrenzender Flächen erschwert. Eine Folgenutzung dieser Flächen hilft den Kommunen, auf Flächenausweisungen an anderer Stelle zu verzichten und ist insofern auch ein Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Gleichzeitig stellen sie einen enormen ökonomischen Wert dar, der sich durch die Integration in die Planungen der Städte realisieren ließe. Kommunen und Eigentümer müssten also ein gemeinsames Interesse daran haben, diese Flächen einer ihrer Lage in der Stadt angemessenen Nutzung zuzuführen. Wichtige Projekte in Deutschland:

Weitere wichtige Projekte in Europa:

Literatur

WeblinksCommons: Alte Stadtkarten – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Quellen

|