|

Bataille de NavarinBataille de Navarin

La bataille de Navarin peinte par Garneray.

Batailles

Géolocalisation sur la carte : Grèce

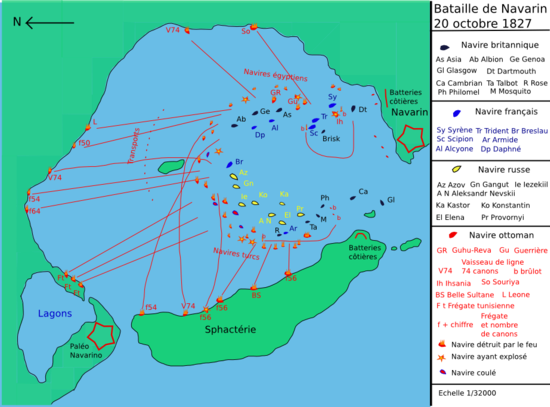

La bataille de Navarin est une bataille navale qui s'est déroulée le , dans la baie de Navarin (ouest du Péloponnèse), entre la flotte ottomane et une flotte franco-russo-britannique dans le cadre de l'intervention de ces trois puissances lors de la guerre d'indépendance grecque. À l'issue des combats, la défaite ottomane est totale. Et qui avait aussi pour but de détruire la puissance maritime Algérienne et Ottomane. La bataille de Navarin est considérée comme la dernière grande bataille navale de la marine à voile[1], avant l'avènement des navires à vapeur, des cuirassés et des obus[2], mais aussi comme une étape décisive vers l'indépendance de la Grèce et comme l'une des premières « interventions sous un prétexte humanitaire » de l'histoire[3]. Par le traité de Londres du , la France, le Royaume-Uni et la Russie étaient convenus d'intervenir entre les belligérants de la guerre d'indépendance grecque pour faire cesser les « effusions de sang ». Une flotte tripartite, commandée par Edward Codrington, Henri de Rigny et Login Van Geiden fut envoyée avec ce but. Après avoir réussi à empêcher divers affrontements, les amiraux décidèrent de faire une démonstration de force dans la baie de Navarin où se trouvait la flotte ottomane, essentiellement composée de navires turcs et égyptiens[N 1]. Celle-ci était ancrée dans une disposition destinée à impressionner la flotte des puissances qu'elle attendait. Des coups de feu tirés d'un navire ottoman, avant que tout ordre ait été donné en ce sens, entraînèrent une bataille qui n'était projetée par aucun des deux adversaires. Malgré leur infériorité numérique, les navires des puissances étaient largement supérieurs à leurs adversaires. Dans un combat qui se déroula pratiquement à l'ancre et à bout portant, leurs artilleurs firent des ravages dans la flotte ottomane. Les plus petits navires de la flotte des puissances, qui ne s'ancrèrent pas, remplirent avec succès leur mission de neutraliser les brûlots, l'arme ottomane la plus redoutable, ce qui aida à la victoire finale. Sans perdre un seul navire, mais après avoir subi d'importants dégâts, la flotte franco-russo-britannique détruisit une soixantaine de navires ottomans. ContexteLa guerre d'indépendance grecqueEn 1821, les Grecs s’étaient révoltés contre l’occupation ottomane. Ils avaient d’abord remporté de nombreuses victoires et proclamé leur indépendance en . Les victoires grecques avaient été de courte durée, en partie parce que les insurgés s'étaient rapidement déchirés entre factions rivales au cours de deux guerres civiles. Le sultan Mahmoud II avait appelé à l’aide son vassal égyptien Méhémet Ali qui, en 1824, avait dépêché en Grèce son fils Ibrahim Pacha avec une flotte et d'abord 8 000 puis 25 000 hommes. L’intervention d’Ibrahim fut décisive : le Péloponnèse avait été reconquis en 1825 ; le verrou de Missolonghi était tombé en 1826 ; Athènes avait été prise en 1827. Il ne restait plus alors à la Grèce que Nauplie, Hydra, Spetses et Égine[4],[5],[6].  Ce tableau de Theodoros P. Vryzakis (1865) commémore le soulèvement du . huile sur toile, Pinacothèque nationale d'Athènes, Athènes. Le jeu des puissances européennes était alors ambigu, tout comme celui de leurs représentants au Levant. Le soulèvement grec, considéré comme libéral et national, ne convenait pas à l’Autriche de Metternich, principal artisan de la politique de la Sainte-Alliance. Cependant, la Russie, autre gendarme réactionnaire de l’Europe, était favorable à l’insurrection par solidarité religieuse orthodoxe et par intérêt géo-stratégique (contrôle des détroits des Dardanelles et du Bosphore). La France de Charles X, autre membre actif de la Sainte-Alliance (elle venait d’intervenir en Espagne contre les libéraux), avait une position ambiguë : les Grecs, certes libéraux, étaient d’abord des chrétiens et leur soulèvement contre les Ottomans musulmans pouvait ressembler à une nouvelle croisade. La Grande-Bretagne, pays libéral, s’intéressait surtout à la situation de la région sur la route des Indes et Londres désirait pouvoir y exercer une forme de contrôle[7]. Cependant, des ressortissants des différents pays européens combattaient en Grèce aux côtés des insurgés. Parmi ces philhellènes, on trouvait des militaires français comme le colonel Fabvier ou des marins britanniques comme Frank Abney Hastings ou Thomas Cochrane. De même, les amiraux britannique Edward Codrington et français Henri de Rigny, commandant la flotte de leurs pays dans la région, n'étaient pas défavorables à la cause grecque. Bien souvent, ils allaient un peu au-delà de la neutralité que leur imposait leur gouvernement pour apporter un soutien aux Grecs. Ils se justifiaient en arguant du fait que la politique de leur gouvernement elle-même était ambiguë[7]. Le traité de Londres Le massacre de Chios, la mort de Lord Byron ou la chute de Missolonghi avaient suffisamment ému les opinions publiques occidentales pour que les gouvernements s'en inquiétassent, d'abord diplomatiquement[8]. De plus, dès le mois d'août 1824, le gouvernement grec avait demandé au Royaume-Uni d'intervenir pour faire cesser les hostilités. Le , Wellington, à Saint-Pétersbourg, signa un protocole anglo-russe prévoyant une médiation entre Grecs et Ottomans en vue de régler le conflit. Cet accord, sans volet militaire, n'avait que le mérite d'exister. Il servit cependant au Premier ministre britannique, George Canning, de point de départ aux négociations suivantes avec les autres pays européens. Les Français étaient prêts à l'accepter à condition que les Autrichiens, mais aussi les Prussiens y consentissent aussi. De plus, les Russes voulaient un accord qui irait plus loin qu'une simple menace de retirer les ambassadeurs de Constantinople mais qui envisagerait une intervention militaire[9],[10]. Les négociations finirent par aboutir en . La France, la Grande-Bretagne et la Russie signèrent le à Londres le traité de Londres. Le texte officiel était pratiquement équivalent au protocole de Saint-Pétersbourg. Cependant, des sanctions étaient cette fois prévues, dans une clause secrète qui fut rendue publique une semaine plus tard dans le Times. Cette clause prévoyait qu'en cas de refus de l'Empire ottoman, les puissances reconnaîtraient de fait la Grèce en y envoyant des consuls et qu'elles s'interposeraient entre les belligérants[11]. Dès le , l'Empire ottoman avait fait savoir qu'il refuserait toute tentative de médiation et armistice présente ou à venir. Le traité de Londres ne changea rien. De plus, les flottes française et britannique, alors en Méditerranée orientale, n'étaient pas suffisamment fortes pour impressionner la Porte et la pousser à accepter les termes du traité. Le 16 août, le texte du traité fut officiellement présenté au Reis-Effendi, le ministre des Affaires étrangères ottoman. Le 30 août, celui-ci nia avoir reçu un quelconque document. Par contre, informé le 2 septembre, le gouvernement grec accepta l'armistice dès le lendemain malgré les réticences de leurs commandants en chef philhellènes Richard Church et Thomas Cochrane qui venaient de mettre sur pied une opération conjointe terrestre et navale[12],[13]. L'ambiguïté des ordres donnés aux amiraux Les flottes britannique, commandée par le contre-amiral Edward Codrington, et française, commandée par l'amiral Henri de Rigny, patrouillaient dans les eaux de la Méditerranée orientale depuis de nombreuses années pour y lutter contre la piraterie. Les ordres plus ou moins précis qu'elles avaient reçus sur l'attitude à adopter dans la situation créée par la guerre d'indépendance grecque laissaient une certaine latitude aux amiraux[14]. Lorsqu'il rejoignit son poste, en février 1826, Codrington hérita des ordres de son prédécesseur, sir Harry Burrard-Neale : assurer la sécurité des sujets britanniques et de la République des îles Ioniennes sous protectorat britannique. Il devait aussi demander à Ibrahim Pacha de renoncer à son projet de « barbarisation » de la Morée et, en cas de refus, en informer le souverain britannique[15]. Ce projet de « barbarisation » était une rumeur insistante, principalement propagée par Dorothea von Benckendorff, l'épouse de l'ambassadeur de Russie à Londres, le prince de Lieven. Cette rumeur aurait été une manœuvre diplomatico-politique afin d'accroître le philhellénisme en Europe. Ibrahim Pacha était accusé de vouloir intégralement réduire en esclavage la population grecque du Péloponnèse et de la déporter vers ses terres égyptiennes pour la remplacer par des musulmans nord-africains. Si Ibrahim Pacha insista toujours sur le fait que cette rumeur était fausse, elle se perpétua cependant très longtemps, même après la bataille de Navarin[16],[17]. L'escadre russe prévue pour s'interposer entre les belligérants grecs et ottomans commença à se rassembler à Kronstadt un mois avant que le traité de Londres fût signé. Le tsar Nicolas Ier, lorsqu'il la passa en revue le 10 juin, déclara qu'« en cas d'opérations militaires, l'ennemi [serait] traité à la russe[N 2] ». L'ordre était ici plus clair[18].  Les instructions données aux amiraux français, britannique et russe par leur gouvernement figuraient dans les annexes D et F du traité de Londres. L'hypothèse principalement évoquée était que les Ottomans rejetteraient la proposition d'armistice et de médiation tandis que les Grecs (qui l'avaient demandée en premier lieu) l'accepteraient. Les amiraux devraient alors « prendre les mesures les plus efficaces et les plus expéditives pour mettre fin aux hostilités et aux effusions de sang », « utiliser tous les moyens […] pour obtenir un armistice immédiat » et organiser des escadres chargées d'empêcher tout renfort turc ou égyptien d'atteindre la Grèce. Cependant, la violence ne devait être que le dernier recours si les Ottomans persistaient à vouloir forcer le blocus. Pour tous les cas non prévus dans les instructions, les amiraux avaient toute latitude pour agir[19]. Les amiraux britannique Codrington et français de Rigny reçurent ces instructions le , alors qu'ils se trouvaient à Smyrne. Rigny les trouva « bien peu précises »[20]. Afin d'en savoir plus, Codrington demanda des précisions à Stratford Canning, l'ambassadeur britannique à Constantinople. La réponse fut très claire : même si les puissances désiraient éviter la guerre, le blocus devait, en ultime recours, être imposé à coup de canon[N 3]. À leur départ de Smyrne, le , pour Nauplie où ils devaient présenter le traité aux autorités grecques, les deux amiraux étaient persuadés d'une chose : le traité ne pouvait mener qu'à l'indépendance, à terme, de la Grèce[21]. Le , les amiraux reçurent des ordres complémentaires de leurs ambassadeurs à Constantinople. Ils devaient toujours « empêcher tout secours de parvenir aux Ottomans en Grèce ». Ils devaient de plus protéger, en coopération avec les Grecs, toutes les régions qui avaient pris part à l'insurrection[N 4]. Enfin, ils devaient « encourager » les navires turcs et égyptiens à retourner à Constantinople ou Alexandrie. Si des navires ottomans persistaient à rester en Grèce, le texte des instructions précisait qu'ils devraient « courir les risques inhérents à la guerre »[22],[23]. Premières applications du traité de Londres Après la signature du traité de Londres, un émissaire spécial, le major J. H. Cradock, fut envoyé auprès du vice-roi d'Égypte pour lui suggérer la neutralité. Les chancelleries savaient qu'une flotte turco-égyptienne prévue pour renforcer Ibrahim Pacha était rassemblée à Alexandrie. Cradock arriva en Égypte le , trois jours après le départ de la flotte, forte d'un peu moins de 90 navires et commandée par Moharrem Bey, un beau-frère d'Ibrahim Pacha. Elle était constituée de trois escadres : une ottomane[N 5], une égyptienne[N 6] et une tunisienne commandée par Kiutchuck Mohamed[N 7],[N 8]. Deux nouveaux efforts furent faits pour demander à Méhémet Ali de rappeler la flotte : par Rigny qui envoya la Pomone et la Rose et par Codrington qui envoya la Pelorus. Mais, le vice-roi ne pouvait se le permettre, sauf à rompre définitivement avec le Sultan. Cette flotte rejoignit Ibrahim Pacha dans la baie de Navarin. Une autre escadre, une vingtaine de navires[N 9], commandée par Tahir Pacha, avait été croisée par la frégate française Armide au large de Cythère le . Elle arrivait de Constantinople et se dirigeait aussi vers la baie de Navarin[24]. Ibrahim Pacha avait prévu d'utiliser la flotte ainsi rassemblée pour mener une attaque qu'il considérait comme décisive contre Hydra, une des dernières places-fortes grecques, et la flotte grecque dont c'était le principal arsenal. Il espérait ainsi achever le conflit à son profit[25]. La flotte ottomane fut au complet dans la baie de Navarin le . En l'apprenant, Codrington quitta Nauplie et vint s'installer à l'entrée de la baie le . Il put alors obtenir qu'Ibrahim Pacha rappelât une première escadre envoyée contre Hydra. La flotte française rejoignit la flotte britannique le . Codrington et Rigny rencontrèrent Ibrahim Pacha trois jours plus tard. Chacune des parties expliqua ses ordres : attaquer Hydra pour Ibrahim Pacha ; l'en empêcher, en détruisant l'intégralité de sa flotte si nécessaire et lui demander d'évacuer la Grèce pour les amiraux. Ibrahim Pacha convint de suspendre toutes ses opérations jusqu'au moment où il recevrait de nouveaux ordres d'Alexandrie ou Constantinople, vers la mi-octobre. Les flottes occidentales se retirèrent pour aller se ravitailler, ne laissant que deux vaisseaux (un britannique la Dartmouth et un français l’Armide) pour surveiller la baie[26],[27],[28].  Cependant, le statu quo était fragile. Les Grecs avaient accepté l'armistice, mais, considérant que les Ottomans l'avaient refusé, continuaient à se battre. En septembre 1827, une opération conjointe des forces terrestres et navales grecques avait pour objectif de reconquérir le verrou de Missolonghi. Le philhellène Frank Abney Hastings commandait le seul navire de guerre à vapeur de Méditerranée : la Karteria. Il faisait partie de l'escadre grecque de vingt-trois navires commandée par Cochrane qui devait soutenir les forces terrestres commandées par Richard Church. L'amiral britannique Codrington, conformément aux dispositions du traité de Londres, neutralisa pacifiquement cette flotte grecque, interdisant l'opération terrestre. Hastings resta dans le golfe de Corinthe avec une petite escadre de six navires. Dans la baie d'Amphissa (alors appelée Salona), se trouvait une flotte ottomane de onze navires, dont cinq de grande taille, protégée par des batteries côtières. Le , l'escadre grecque attaqua. La maniabilité des roues à aubes de la Kartería lui permettait de tourner quasiment sur place et ses chaudières lui fournissaient des boulets rouges. À elle seule, en une demi-heure, elle détruisit les navires ottomans tandis que le reste de l'escadre réduisait au silence les batteries côtières[29],[30],[31]. Lorsqu'il apprit la nouvelle de la destruction de ses navires à Amphissa, Ibrahim Pacha entra dans une colère noire et chercha à se venger d'Hastings. Il forma une escadre de 48 navires, dont il prit le commandement, accompagné de Tahir Pacha et Moharrem Bey, et avec laquelle il remonta vers le golfe de Corinthe. Il fut intercepté par Codrington. Les deux flottes se pourchassèrent pendant trois jours, du au autour de l'île de Zante, alors qu'une tempête faisait rage. Codrington réussit à contraindre Ibrahim Pacha à retourner à Navarin, après avoir abattu quelques mâts des navires ottomans avec ses boulets[30],[32],[33],[28].  Vers le , la flotte russe, commandée par Login van Geiden rejoignit les flottes britannique et française. Au même moment, les amiraux apprirent que les troupes d'Ibrahim Pacha procédaient à une destruction systématique du Péloponnèse. Depuis la mer, en baie de Kalamata, l'équipage de la Cambrian pouvait voir les vergers en feu, résultat de cette politique de terre brûlée. Il devenait évident que bloquer la flotte égypto-ottomane en baie de Navarin était insuffisant et surtout n'empêchait pas les déprédations à terre alors que les ordres étaient de protéger les régions qui s'étaient insurgées. Le , les trois amiraux signèrent un protocole qui expliquait leurs intentions. Il s'agissait pour eux de montrer qu'ils continuaient à obéir à leurs instructions. Ils annonçaient leur intention d'entrer dans la baie de Navarin pour renouveler leur offre d'évacuation à Ibrahim Pacha et de l'obliger à obéir, par une simple démonstration de force, sans acte hostile ni effusion de sang[34],[35],[28]. La batailleLa baie de Navarin La baie de Navarin est considérée comme la meilleure rade du Péloponnèse. Elle avait été le premier objectif d'Ibrahim Pacha lorsqu'il avait débarqué dans la péninsule en 1825. La baie, d'un peu plus de cinq kilomètres du nord au sud et de trois d'est en ouest, protégée à l'ouest par l'île de Sphactérie, n'est accessible que par un chenal au sud, large d'un peu plus de 1 000 mètres, protégé par la forteresse de Navarin (dite parfois Néo-Navarino) construite par les Ottomans après leur défaite à Lépante au XVIe siècle au-dessus de la ville moderne de Pylos. Ce chenal est de plus parsemé de récifs. Les navires qui y passent sont, selon certaines sources, parfois obligés de passer à portée de pistolet et non plus de canon des systèmes défensifs. Au nord de Sphactérie, le chenal très étroit (au mieux cent mètres) est ensablé, et pas assez profond (pas plus de deux mètres) pour les navires modernes. Il était dominé par la forteresse de Paléo-Navarino, remontant au XIIIe siècle et quasiment en ruines dans les années 1820, probablement construite sur les ruines de la Pylos de l'époque classique. Au centre de la baie se trouve une petite île assez plate, Khélonaki (la « petite tortue ») ou Marathonisi. Quant au nord de la baie, il est composé de lagons puis de terrains marécageux[36],[37],[38]. Composition des flottes et dispositionFlotte ottomane Les 80 à 90 navires de l'Empire ottoman (essentiellement turcs et égyptiens), de faible tonnage, avec environ 3 500 canons et 30 000 hommes d'équipage, n'étaient pas tous des navires de guerre : il y avait aussi des transports armés. Au total, les navires de guerre véritables auraient été une soixantaine, pour environ 2 000 canons et 22 000 hommes d'équipage[39],[40],[N 10], avec deux navires amiraux : le Guhu-Reva[N 11], navire amiral turc de 74 (ou 80 voire 84) canons et la Guerrière (ou Murchid-i-Djihad) navire amiral égyptien de Moharrem Bey avec 60 canons. Selon une liste envoyée par l'amiral Codrington à son ministre, elle était constituée de quatre vaisseaux de ligne, quinze frégates, dix-sept corvettes, vingt-quatre sloops et des transports[41]. Dans le Précis de la Bataille de Navarin, écrit par des officiers français et approuvé par Rigny, elle était constituée de trois vaisseaux de ligne de 74 canons, vingt frégates, trente-deux corvettes, sept bricks ou sloops et cinq brûlots[42],[N 12]. Les vaisseaux de ligne turcs étaient : le Guhu-Reva 84, 80 ou 74 canons, le Burj Zafer 74 canons, le Fatih Bahri 74 canons. Il y aurait eu quinze frégates turques : la Fevz Nussret et la Ka'id Zafer 64 canons, la Keywan Bahri, la Feyz Mi' 'raj et la Mejra Zafer 48 canons, ainsi qu'une dizaine de frégates de 42 canons. Les frégates égyptiennes étaient : la Guerrière (ou Murchid-i-Djihad) 60 canons (vaisseau amiral de Moharrem Bey), l’Ihsania 64 canons (Hassan Bey), la Leone 60 canons, la Souriya 56 canons et deux « corvettes » de 44 canons[42],[43]. Selon la seule Revue maritime et coloniale de 1883, la régence d'Alger aurait envoyé quatre frégates, quatre corvettes et cinq bricks, un total de 13 navires[44]. Le vice-roi d'Égypte avait fait appel à la France pour moderniser sa marine. Des officiers français s'étaient mis à son service. Il y en avait dans la flotte ottomane à Navarin. Rigny leur écrivit le pour leur demander de la quitter afin de ne pas avoir à combattre contre leur propre pavillon si un affrontement devait avoir lieu. Ils partirent à bord d'un navire autrichien. Seul le capitaine Letellier resta. Il ne descendit du navire-amiral de Moharrem Bey, la Guerrière, qu'après le début de la bataille. Ce fut Letellier qui organisa la flotte ottomane dans la baie. Il lui fallut trois jours pour réaliser son projet. La flotte était embossée en fer à cheval sur trois lignes autour de la petite île du centre de la rade. Les brûlots étaient placés de chaque côté de l'entrée de la baie[45],[42],[N 13]. Les différents commandants de la flotte turco-égyptienne ne désiraient pas affronter la flotte des puissances qu'ils savaient plus puissante (même si numériquement moins nombreuse) que la leur. Ils espéraient que leur placement dans la baie serait suffisamment impressionnant pour que la flotte des puissances hésitât à y entrer ou à y rester. Cependant, au matin du 20 octobre, si Tahir Pacha avait informé ses capitaines qu'il ne donnerait pas le signal d'attaquer, chacun était libre de se défendre s'il se sentait menacé[46]. Flotte de l'Empire ottoman (selon la seule Revue maritime et coloniale de 1883)

Flotte des puissancesLes flottes anglaise et française reçurent des renforts en septembre : deux vaisseaux de ligne pour Codrington et trois vaisseaux de ligne et une frégate pour Rigny[N 14]. Ce même mois, la flotte russe (quatre vaisseaux de ligne et quatre frégates) arriva en Méditerranée[47]. Si chacune des escadres avait un amiral national, il était convenu entre les gouvernements que l'amiral britannique Codrington serait commandant en chef. Rigny en fut informé dès le 26 août et il mit longtemps à accepter le fait : il était dans la région depuis plus longtemps que son homologue britannique ; Geiden n'eut par contre aucun problème à l'accepter[48]. Au total, la flotte des puissances était constituée de 27 navires, avec seulement un tiers des canons et des hommes de la flotte ottomane. Mais, elle avait plus de vaisseaux de ligne, les plus puissants, et ses marins étaient plus compétents. Ibrahim Pacha lui-même la considérait comme plus puissante que la sienne[49],[41]. Cette flotte comportait douze navires britanniques (pour 456 canons), sept navires français (352 canons) et huit navires russes (490 canons) formant au total une puissance de feu de près de 1 300 canons[50],[40]. Flotte des puissances

L'entrée de la flotte des puissances dans la baieLa flotte combinée pénétra dans la baie de Navarin en fin de matinée le , selon une formation discutée la veille entre les amiraux. Le temps était clair et une petite brise soufflait du sud[N 21]. Les onze navires britanniques entrèrent les premiers[N 22] ; les trois vaisseaux de ligne (Asia, Genoa et Albion) allèrent se placer pratiquement au centre du fer à cheval formé par la flotte ottomane tandis que les navires plus légers (corvettes et bricks sous le commandement du capitaine Fellowes de la Dartmouth) devaient surveiller les brûlots à l'entrée de la rade. Les sept navires français se placèrent à l'est des Britanniques, face à la côte et face aux navires égyptiens afin de s'assurer que les marins français prêtés à l'Égypte quitteraient bien la flotte en cas d'affrontement. Les huit navires russes se placèrent à l'ouest de l'escadre britannique où ils formèrent un groupe un peu plus compact que les deux autres[50],[55]. Les amiraux qui s'étaient accordés le avaient été clairs : aucun navire ne devait tirer avant que le signal n'ait été donné, à moins que ce ne fût en réponse à un tir ottoman. Et dans ce cas, le navire ottoman devait être immédiatement détruit. Si jamais une bataille devait se déclencher, les ordres de Codrington pour éviter la confusion qui pourrait se créer citaient Nelson : « No captain can do very wrong who places his ship alongside of any enemy. » (« Un capitaine ne peut pas vraiment se tromper en plaçant son navire à côté d'un ennemi »)[56]. De plus, selon le marin anonyme qui écrivit plus tard Life on Board a Man-of-War, les artilleurs et leurs canons étaient prêts à tirer ; les officiers de la Genoa passèrent les voir et pour eux, une bataille ne faisait aucun doute[57]. Cependant, Codrington expliqua plus tard que s'il était venu avec des intentions réellement belliqueuses, il n'aurait pas ancré son navire au milieu du fer à cheval où il était la cible de tous les navires ennemis[58]. En début d'après-midi, entre 13 h 30 et 14 heures, les navires des puissances manœuvraient toujours pour se placer. Une barque quitta alors le navire amiral égyptien de Moharrem Bey. Elle apportait à Codrington une lettre lui demandant d'évacuer la rade. L'amiral britannique fit répondre qu'il était venu donner des ordres et non en prendre. La barque ne retourna pas au navire amiral, mais alla directement à terre[N 23]. Un drapeau rouge fut lancé et un coup de canon, à blanc, fut tiré de la forteresse. Il fut interprété comme un signal à la flotte ottomane de se préparer à l'action, les négociations ayant échoué[50],[37]. À bord de la Genoa, les officiers donnèrent l'ordre de se préparer à tirer, selon le marin anonyme auteur de Life on Board a Man-of-War, les canons furent chargés et les marins qui n'attendaient que l'ordre de tirer voyaient que les artilleurs turcs étaient aussi prêts qu'eux-mêmes[59]. Déclenchement Une partie de la flotte, principalement les navires russes qui prirent leur position vers 15 h 15, n'était pas encore entrée dans la baie[58],[60]. Elle ne put s'engager que plus tard dans la bataille. Surtout, elle eut à subir le tir de barrage provenant de la forteresse, de l'île de Sphactérie et de la flotte ottomane[61].  Une chaloupe fut envoyée depuis la terre à un des brûlots et on le vit immédiatement se préparer. Au bout de la ligne ottomane, il menaçait directement la Dartmouth, qui en était le plus proche, qui venait de jeter l'ancre et qui affalait ses voiles. Une pinasse, commandée par le premier lieutenant, lui fut envoyée pour lui demander de se déplacer. Fellowes rappela à son lieutenant qu'il ne devait en aucun cas se montrer hostile. Le brûlot tira sur la barque britannique, tuant le barreur et une partie des rameurs. L'équipage du brûlot alluma la mèche. Un cotre fut envoyé, commandé par le lieutenant Fitzroy, toujours pour demander de déplacer le brûlot. Le cotre rencontra la chaloupe qui évacuait une partie de l'équipage du brûlot. Celle-ci ouvrit le feu sur le cotre et le lieutenant Fitzroy fut tué. Au même moment, une corvette égyptienne tira sur la Dartmouth et la Sirène qui était en train de jeter l'ancre[50],[62],[63]. La Dartmouth et la Sirène répliquèrent avec leurs fusils. La bataille avait commencé alors que les navires amiraux n'avaient pas encore échangé un seul coup de feu, comme le voulait la tradition. Selon Codrington, l'idée des amiraux ottomans aurait été de laisser la flotte des puissances s'ancrer au cœur de leur dispositif, de parlementer toute la journée et d'attaquer à la tombée de la nuit avec les brûlots[64]. Selon Ibrahim Pacha, la flotte des puissances était entrée dans la rade avec des intentions hostiles. Selon lui, une des frégates alliées s'était ancrée à angle droit avec les brûlots se trouvant à l'entrée de la rade, et donc les menaçait. Cette attitude se précisa lorsque des marins de cette frégate essayèrent de s'emparer d'un des brûlots. Là, un échange de coups de feu déclencha la bataille qui dura tout l'après-midi. Mais Ibrahim Pacha ne pouvait déterminer lequel des deux camps avait tiré le premier. Cependant, selon lui, le premier acte hostile fut la tentative de la frégate de s'emparer du brûlot ottoman[65]. Déroulement Une bataille à l'ancreLa majeure partie des navires engagés dans cette bataille était à l'ancre : tous les navires ottomans et les plus gros navires des puissances. Certains étaient encore sous toile. Seuls les plus petits des navires de la flotte russo-franco-britannique ne jetèrent pas l'ancre et, manœuvrant dans la baie, furent moins touchés. La flotte égypto-ottomane, embossée, ne manœuvra pas. Les vaisseaux des puissances avaient une marge de manœuvre réduite, mais pouvaient tirer leurs bordées des deux côtés, parfois en même temps. De plus, en jouant sur les longueurs des câbles des ancres, ils réussirent à tourner sur place pour changer leurs angles de tir. Ou, comme lorsque l’Asia fut menacée par un brûlot, une aussière fut amenée depuis la Genoa qui fit ainsi pivoter son navire amiral. Très rapidement, la fumée des canons emplit la rade, réduisant la visibilité. Les signaux par pavillons furent très vite inutiles. Codrington dut utiliser un porte-voix et eut des difficultés à se faire entendre, à cause du bruit assourdissant de ces mêmes canons[66],[67]. Comme bien souvent pour une bataille, un récit d'ensemble est difficile à construire à partir des récits partiels des témoins oculaires. Tous les récits disponibles sont aussi des récits de marins et d'officiers de la flotte des puissances. De plus, ces mêmes témoins, qui s'accordent plus ou moins sur les incidents qui se produisirent, divergent quant à l'ordre dans lequel ils se produisirent[64] ; la présence de cinq amiraux dans la flotte égypto-ottomane (Tahir Pacha, le Kapudana Bey, le Padrona Bey, le Reala Bey, et Moharrem[68]) est aussi source de confusion car il est parfois difficile d'identifier de quel « navire-amiral » parlent les différents témoins, d'autant plus que les auteurs modernes n'ont pas tous la même interprétation des documents contemporains. Ainsi, le Guhu-Reva, le plus gros vaisseau turc et l'un des adversaires directs de l'Asia, est considéré par Anderson[69] (probablement suivi par Brewer[46]) comme celui de Tahir Pacha bien qu'il soit désigné comme celui du Kapudana Bey par Codrington[70],[N 24] et comme celui du Padrona Bey sur le plan de Garneray[71]. Les récits concernant la destruction du navire de Tahir par le Breslaw (vaisseau de ligne français) et l’Azov[72] font au contraire référence à une frégate d'une soixantaine de canons située au niveau de l'aile droite turco-égyptienne. De son côté l'amiral russe Heyden affirme avoir aidé l’Asia à détruire un « vaisseau de 80 canons monté par Moharrem Bey », qui aurait explosé[73], mais selon Douin il s'agit d'une méprise de l'amiral russe qui ferait en fait référence à une autre frégate[74]. De son côté le marin anonyme qui écrivit plus tard Life on Board a Man-of-War, à bord de la Genoa (vaisseau de ligne britannique) a distinctement vu son chef canonnier tirer et couler « le yacht de l'amiral turc », une frégate dont il décrit avec détails la figure de proue (un lion rouge portant un bouclier décoré de trois croissants de lune)[75]. Les brûlots Au centre, le Scipion attaqué par un brûlot devant lui, un peu plus à gauche la Dartmouth ; au premier plan une barque de la Philomel ; au fond à droite la Rose et la Brisk. Les amiraux avaient confié aux petits navires de la flotte (Dartmouth, Rose, Brisk, Philomel et Mosquito pour les Britanniques ; Alcyone et Daphné pour les Français) le soin de neutraliser les brûlots. Dans ce but, ils ne furent pas ancrés et purent ainsi se rendre partout où une attaque se produisit. Ils furent aussi très souvent visés par les navires ottomans pour les empêcher d'accomplir leur tâche[76]. Le brûlot, cause du déclenchement de la bataille, très dangereux, à côté de la Dartmouth, restait le premier objectif. Des hommes de la Dartmouth et de la Rose tentaient de s'en emparer lorsque son équipage le fit exploser, tuant tous les Britanniques et endommageant les navires à proximité. Une frégate égyptienne envoya une bordée à la Dartmouth qui répliqua de même. Tous ses boulets touchèrent la coque égyptienne. Mais la Dartmouth était prise sous le feu de trois frégates turques et égyptiennes et d'une corvette. L’Armide vint à sa rescousse. Le capitaine Hugon qui la commandait manœuvra de telle façon à ne jamais gêner le feu britannique. Lorsque le vaisseau français s'empara finalement d'une des frégates turques, il y arbora les drapeaux français et anglais, montrant ainsi qu'il n'avait fait qu'achever le travail commencé par la Dartmouth. Si la Dartmouth avait finalement réussi à échapper au brûlot qui la menaçait, il n'en fut pas de même du vaisseau de ligne français Scipion. En entrant dans la baie, il avait trop tôt réduit sa toile. Il était donc encore soumis au feu de la forteresse quand il fut pris pour cible par des frégates égyptiennes. Surtout, un brûlot réussit à se coincer dans sa proue. Tous les efforts de l'équipage français pour le détacher échouaient. Le navire était face au vent, aussi les flammes commençaient à menacer toute la longueur du Scipion et grimpaient le long des haubans des mâts avant. Des artilleurs furent tués par les flammes alors qu'ils continuaient à servir leurs pièces qui tiraient sur la citadelle et les autres vaisseaux. Le capitaine Milius laissa filer son ancre pour disposer d'une plus grande marge de manœuvre qui lui permit de commencer à se dégager du brûlot. Il fut aidé par une barque venue du Trident qui réussit à attacher une amarre au brûlot et avec l'aide de trois navires britanniques (la Dartmouth, la Rose et la Philomel) à remorquer le brûlot à bonne distance du Scipion. Deux goélettes françaises, l’Alcyone et la Daphné, coulèrent le brûlot. Si plus aucun brûlot ne réussit ensuite à menacer un navire des puissances, les énormes efforts déployés pour se débarrasser d'un seul prouvent le danger qu'ils pouvaient représenter[66],[77],[78]. Selon certaines sources, les brûlots auraient été utilisés par les marins des puissances, une fois qu'ils s'en seraient emparés. Ils les auraient envoyés contre la flotte ottomane[79]. Les vaisseaux amiraux des puissances  L’Asia était embossée cap à l'ouest, juste à une encablure du Guhu-Reva et une longueur de navire de la Guerrière (vaisseau-amiral égyptien de Moharrem Bey). Si le navire turc tira, Moharrem Bey fit savoir qu'il n'ouvrirait pas le feu le premier. Codrington répliqua qu'il ferait de même. L’Asia put alors se concentrer sur le navire amiral turc dont elle se débarrassa d'autant plus rapidement qu'elle n'avait pas à se soucier du navire égyptien et que le Guhu-Reva n'était pas en bon état et ne disposait pas d'un bon équipage. En feu au bout de trois quarts d'heure, il alla s'échouer. Codrington envoya alors un de ses officiers avec un interprète auprès de Moharrem Bey confirmer la trêve. Cependant, l'amiral égyptien avait quitté le navire, avec Letellier. Lorsque la chaloupe s'approcha de la Guerrière, un officier égyptien reconnut l'interprète grec Petros Mikelis, avec qui il était, semble-t-il, en vendetta. Il lui tira dessus par un sabord, faisant de Petros Mikelis la plus célèbre, car la seule identifiée, victime grecque de la bataille de Navarin[N 25]. L’Asia riposta d'une bordée. La Guerrière se trouva en flammes en une vingtaine de minutes et alla s'échouer. Après s'être débarrassé de ses adversaires les plus proches et les plus dangereux, Codrington s'aperçut que son navire était pris en enfilade par des petits navires turcs (type bricks et corvettes) de deuxième et troisième lignes qui lui tiraient dans la poupe. L’Asia se tourna alors contre ceux-ci. Ils cédèrent très rapidement, soit détruits soit coupant leurs amarres et allant s'échouer. Le vaisseau britannique fut fortement endommagé : il avait reçu huit boulets dans le beaupré, 18 dans le mât avant, 25 dans le mât central, son mât de misaine était dans l'eau ; on comptait 125 impacts de boulets sur la coque mais aucun n'avait pénétré grâce à la cuirasse rudimentaire ; elle avait aussi reçu quantités de grenailles, petites bombes et balles. L’Asia fut ensuite la cible d'un brûlot, dont elle réussit à s'échapper grâce à une aussière envoyée depuis la Genoa. Les petits navires ottomans de seconde et troisième ligne avaient pour ordre de viser particulièrement ce navire amiral des puissances. Codrington fut aussi la cible de snipers, comme l'admit plus tard Tahir Pacha. Il semblerait aussi qu'une partie des dégâts subis par l’Asia ait été due à la Genoa qui fut le seul navire blâmé par Codrington dans son rapport[46],[80],[81].  De gauche à droite : la Guerrière, une frégate turque, la Souriya, l’Ihsania, la Sirène et le Trident. La Sirène était mouillée cap au sud vergue à vergue avec la première frégate de la ligne égyptienne, l’Ishania. Elle était donc aussi entre la terre et les vaisseaux égyptiens (trois frégates et deux corvettes) qui la menaçaient d'un feu concentrique, en plus des canons de terre. Après avoir essuyé, comme la Dartmouth, le tir d'une corvette égyptienne, Rigny fit héler la frégate égyptienne, déclarant qu'il n'ouvrirait pas le feu si celle-ci faisait de même. Cette dernière répliqua en tirant sur la Sirène et la Dartmouth. Un homme fut tué sur la Sirène qui riposta. Le combat dura jusque vers 16 h, même si Rigny considère qu'il disposa de l’Ishania en une demi-heure. La frégate égyptienne, réduite à l'état d'épave, finit par exploser. La Sirène pivota alors, cap à l'ouest, avec le soutien et la protection des deux vaisseaux de ligne Trident (embossé, cap au sud-est) et Scipion. Elle se tourna alors par bâbord vers le fort de Navarin, et par tribord contre une frégate ou une corvette turque qui lui tirait jusque-là dans la poupe. Elle la réduisit au silence[82],[83]. La flotte russe entra un peu après les autres dans la baie, après le début de la bataille, mais même sous le feu des navires ottomans, elle alla se placer autant que possible, malgré la fumée, aux endroits qui lui avaient été désignés la veille. L’Azov alla donc s'ancrer à la pointe du dispositif, dans l'arrondi du fer à cheval ottoman, aux côtés des vaisseaux de ligne britannique Albion et français Breslau[N 26] avec qui il affronta trois à cinq, les versions varient, navires ottomans. Ensuite, voyant l’Asia engagée contre la frégate de Moharrem Bey, il pivota sur ses ancres, fit transférer quatorze canons vers sa poupe et tira sur le navire égyptien qui s'enflamma. Avec ses fusils, l’Azov empêcha toutes les tentatives des marins de cette frégate d'éteindre l'incendie. Le navire amiral russe eut 24 tués et 67 blessés. Ses mâts avaient été tellement endommagés qu'ils pouvaient à peine supporter les voiles. Sa coque comptait 153 trous de boulets dont sept avaient percé le fond. L’Azov avait coulé deux grandes frégates et une corvette et démâté un navire de 60 canons qui s'échoua avant d'exploser ; et bien sûr, comme les autres, il affirmait avoir coulé le navire-amiral turc[61],[84]. Vaisseaux de ligne des puissances  L’Albion, vaisseau de ligne britannique, s'était avancé un peu trop loin dans la baie. Lorsque la bataille commença, il n'avait pas fini de jeter ses ancres et dut affronter une frégate turque dont il avait ramassé le beaupré dans son mât d'artimon. Cette dernière subit alors un lourd tir de barrage puis une chaloupe de l’Albion s'en empara et en coupa les amarres. Elle partit à la dérive en flammes. Cependant, l’Albion se retrouva face à trois vaisseaux ottomans (84, 74 et 74 canons). Elle fut sauvée d'abord par l'inefficacité des artilleurs ottomans puis par l'arrivée du Breslau. En effet, La Bretonnière, capitaine de ce vaisseau de ligne français, voyant que son navire amiral n'avait pas besoin de son soutien, coupa ses amarres et prit l'initiative de se rendre au centre de la baie, à la pointe du dispositif des puissances, dans l'arrondi du fer à cheval ottoman, dans l'espace que les amiraux la veille avaient prévu entre les navires russes et britanniques. Il se plaça au nord-est de l’Albion, près d'un des deux vaisseaux de 74 canons (à bâbord) et de frégates turques (à tribord). Les deux navires furent ensuite rejoints par l’Azov, le vaisseau amiral de la flotte russe qui arrivait seulement, étant entrée dans la baie après les deux autres. Après avoir apporté son aide à l’Albion, le Breslau fila son câble pour se rapprocher de l’Azov et des batteries de Sphactérie. Les trois navires se soutinrent, attaquèrent et coulèrent ensemble cinq navires turcs dont un vaisseau de ligne de 74 canons, les deux autres vaisseaux turcs s'étant neutralisés (incapacité de leurs artilleurs puis mauvaises manœuvres lorsque leurs amarres furent coupées)[N 27]. Les capitaines des Albion et Azov reconnurent ensuite que l'aide du Breslau avait été déterminante, voire leur avait évité la destruction. Dès la fin du combat, van Geiden se rendit à bord du vaisseau français pour remercier la Bretonnière personnellement[85],[86].  La Genoa, embossée cap au nord, se trouva engagée sur tribord par trois adversaires : deux vaisseaux de 74 canons et une frégate de 60 canons. Elle compta d'ailleurs le plus de victimes avec 26 morts dont son capitaine, Walter Bathurst. Mais, durant les premières heures, la Genoa ne put concentrer son tir que sur un seul des vaisseaux de 74 sur son travers, alors que celui-ci la pilonnait de boulets de pierre de 110 livres. Les autres, en avant ou en arrière lui tiraient dessus sans qu'elle pût répliquer. Elle fut soulagée vers 15 h 30 par le Breslau puis les vaisseaux russes. Ce ne fut qu'après 16 heures, quand les navires ottomans eurent les embossures coupées qu'elle put les prendre en enfilade. Dans son rapport, Codrington critiqua la façon dont ce navire se comporta durant la bataille. Selon l'amiral, le vaisseau de ligne s'était dès le départ ancré dans une mauvaise position : il pointait ses principaux canons vers les navires de sa propre flotte ; seuls les canons de poupe étaient dirigés vers les navires ottomans. La responsabilité de cette erreur ne put être attribuée, le capitaine Bathurst ayant été tué. De plus, Codrington soupçonna le second Richard Dickenson d'avoir falsifié le livre de bord quant à l'heure de la mort de son capitaine. Ces accusations furent démontées lors du procès en cour martiale contre Dickenson qui se déroula deux ans plus tard à Portsmouth[87],[88].  De gauche à droite : l’Aleksandr Nevskii, l’Iezekiil, un brûlot et le Gangut. Les autres vaisseaux des puissances De gauche à droite : un brûlot, la Talbot (Royaume-Uni), l’Armide (France), la Provornyi et l’Elena (Russie). Un brick britannique, très lourdement endommagé et qui avait perdu ses amarres fut remorqué par la frégate russe Konstantin, lui évitant ainsi de s'échouer[73]. Les frégates française Armide et britannique Talbot avaient pour objectif les batteries côtières sur Sphactérie. Elles les engagèrent tout en étant sous le feu de deux frégates (dont la Grande Sultane) et cinq « corvettes » turques de l'extrémité ouest du fer à cheval. Les frégates des puissances auraient dû être épaulées par les frégates britanniques Cambrian et Glasgow qui n'étaient pas encore revenues d'une mission qui leur avait été confiée. Malgré une erreur initiale de placement (les deux frégates avaient échangé leur position), la coordination entre les deux navires fut parfaite, au point que la Talbot cessa le feu une minute pour envoyer trois hourras de félicitations à l’Armide. Cette dernière est même considérée comme le seul navire des puissances à avoir capturé un vaisseau ottoman : la frégate turque qui lui était opposée. Les deux frégates reçurent finalement le soutien des quatre frégates russes lorsque cette flotte finit par arriver, ainsi que de la corvette britannique Rose. Un brûlot turc leur apporta aussi son soutien involontaire : ses voiles en feu, il manqua son objectif et alla enflammer une frégate turque en seconde ligne. Vers 15 h 30, les Cambrian et Glasgow entrèrent dans la baie sous le feu des batteries côtières et vinrent prendre les places qui leur avaient été assignées. Après avoir participé à la destruction d'une demi-douzaine de navires ottomans, la Cambrian dirigea ses tirs, par-dessus les autres frégates sur la batterie côtière sur Sphactérie et la bombarda jusqu'à la fin du combat, tandis que la Glasgow tirait sur le fort de Navarin. Cependant, une des frégates russes tirait plus sur les navires alliés que sur les navires turcs. Deux officiers de la Talbot, venus protester, trouvèrent la majeure partie de l'équipage complètement saoul ; il semblerait cependant que ce fût le seul cas[89],[76]. La Hind, petit navire britannique sans place assignée, vint se placer aux côtés de son navire amiral. Sur un équipage de trente hommes, elle eut trois morts et dix blessés. Son engagement contre la Guerrière égyptienne lui valut à l'issue de la bataille le titre de « His Majesty's Cutter of the Line » (Cutter (ou cotre) de ligne de sa Majesté)[73],[90]. Dès le début du combat, les frégates tunisiennes, qui auraient dû se trouver en troisième ligne face aux navires russes, coupèrent leurs câbles et allèrent s'échouer dans les marais au nord de la baie. Les équipages y mirent le feu et les détruisirent le lendemain[91]. Fin de la batailleVers cinq ou six heures, à la tombée de la nuit, après quatre heures de combats, la bataille cessa[92],[63] mais les marins de la flotte des puissances restèrent à leur poste de combat toute la nuit et des incidents se produisirent. Ainsi, vers 22 h 30, la Genoa vit s'approcher une frégate, toutes voiles dehors, et d'où s'élevait de la fumée, ce qui en faisait un brûlot potentiel. Avant même que le navire britannique ait pu faire quoi que ce fût, un navire russe envoya une bordée qui fit exploser la frégate non identifiée[93]. Une autre frégate, elle aussi transformée en brûlot[N 28], menaça dans la nuit le vaisseau amiral russe ainsi que le Gangut. Ce dernier la prit à l'abordage et le marin turc chargé de la mise à feu fut tué la mèche à la main[94].  Le lendemain, , Tahir Pacha se rendit à deux reprises à bord de l’Asia. La première fois, les amiraux lui présentèrent un ultimatum adressé à Ibrahim Pacha, toujours absent. Les amiraux insistaient sur le fait que leur flotte était entrée dans la rade sans intention hostile mais pour rappeler les termes du traité de Londres. Ils considéraient qu'ils n'avaient la veille fait que venger une attaque ottomane contre le pavillon allié. Ils n'avaient aucune intention de détruire ce qui restait de la flotte ottomane, sauf si un seul coup de canon ou de mousquet était tiré contre leurs navires. Auquel cas, ils couleraient tout le reste de la flotte ottomane et détruiraient aussi les forts à terre. Si un drapeau blanc flottait avant la fin de la journée sur le fort de Navarin, alors les bonnes relations, suspendues un temps la veille, pourraient reprendre. Lors de sa seconde visite, Tahir Pacha promit que sa flotte ne se livrerait plus à un seul acte hostile envers celle des puissances, mais il ne pouvait se prononcer pour les troupes à terre. Cependant, les amiraux ne cherchèrent pas à imposer leur armistice à Ibrahim Pacha qui arriva à Navarin en fin de journée le . Les forts ne tirèrent pas non plus sur la flotte[95]. La flotte des puissances quitta la baie de Navarin le [95]. Ce qui restait de la flotte ottomano-égyptienne partit en décembre[96]. Bilan  Les trois vaisseaux de ligne britanniques avaient à eux seuls tiré cent-vingt tonnes de projectiles et donc utilisé douze tonnes de poudre. Ces chiffres sont en partie dus au fait que les artilleurs ne suivirent pas les règlements. Il était déconseillé (pour ne pas endommager le canon) de tirer plus de deux boulets en même temps. Il semblerait que les artilleurs n'aient pas hésité à mettre plusieurs boulets, avec parfois une charge de mitraille en plus. Ils cherchaient peut-être à être le plus efficace le plus rapidement possible, avec des navires si proches les uns des autres[66]. La plupart des navires ottomans avaient explosé, avaient coulé, s'étaient échoués, avaient été capturés ou étaient très endommagés (mâts abattus par exemple)[N 29]. Quelques-uns s'enfuirent vers leur port d'attache Alexandrie[N 30]. À la tombée de la nuit, la flotte ottomane avait perdu une soixantaine de navires[N 31], et comptait 6 000 morts et 4 000 blessés selon l'amiral Codrington. Ces victimes étaient d'origines très diverses : on y trouvait des Arabes, des Grecs, des Nord-Africains, des Slaves et même quelques prisonniers britanniques et américains. Les puissances ne déploraient que 174 morts et 475 blessés (respectivement, 75 morts et 197 blessés britanniques ; 40 morts et 141 blessés français et 59 morts et 137 blessés russes). La plupart avaient été blessés par des éclats de bois. Le propre fils de Codrington, Henry, qui servait sous les ordres de son père sur l’Asia reçut un fragment métallique de balustrade (enlevé par un boulet) et une balle de mousquet dans la même jambe ; il eut aussi une clavicule endommagée par un éclat de bois[N 32]. Les blessés furent assez rapidement soignés dans les « infirmeries » des navires, même s'il fallut en amputer certains sur place. Eugène Sue, alors jeune médecin à bord d'un navire français assista à la bataille dont il fit le récit plus tard[97]. En plus des blessés, de nombreux marins ne recouvrèrent l'intégralité de leur audition que deux à trois jours après la bataille, tellement le vacarme des canons avait été assourdissant[98],[92]. Le bilan très lourd du côté ottoman s'explique en partie par les règles édictées par l'Empire ottoman : aucun navire turc ne devait se rendre (aucun ne se rendit) et les navires qui ne pouvaient être réparés devaient être détruits en les faisant sauter. Codrington essaya d'en dissuader Tahir Pacha le 21 octobre, sans succès. De plus, il semblerait que nombre de « marins » de la flotte ottomane aient été littéralement enchaînés à leur navire et périrent avec eux. Enfin, il n'y avait pas de véritable service médical sur ces navires ; les seuls blessés ottomans soignés furent les prisonniers, à bord des navires des puissances[99],[92]. Parmi les frégates égyptiennes, la Guerrière s'échoua puis fut sabordée, l’Ihsania explosa, la Souriya s'échoua puis coula. Seule la frégate Leone, endommagée fut renflouée (puis renommée Sir Djihad). Si la flotte ottomane évacua la Grèce, ce ne fut pas le cas des troupes terrestres d'Ibrahim Pacha. Elles se fortifièrent dans les différentes places fortes du Péloponnèse[96] dont elles ne furent chassées que par l'expédition militaire française de Morée en septembre 1829. Estimation des pertes sur les navires alliés[100]

Réactions diplomatiques et politiquesDès le , Codrington rédigea un rapport préliminaire qu'il confia à Lord Ingestre qui partit immédiatement pour Londres. La nouvelle de la bataille arriva à Malte et Constantinople le . Les ambassadeurs des puissances auprès de la Porte vinrent présenter leurs excuses le . La nouvelle arriva à peu près en même temps à Londres, Paris et Saint-Pétersbourg : dans la deuxième semaine de novembre. Les journaux français reçurent la nouvelle tard le 8 novembre : elle ne parut que sous forme de brève dans les éditions du . Seul Le Moniteur universel, qui disposait des rapports officiels, fut plus complet. Son récit fut repris intégralement dans la presse du lendemain. La London Gazette fit un numéro spécial le , publiant le rapport préliminaire de Codrington. Mais, les réactions étaient ambiguës[95],[101]. Ainsi, la nouvelle de la bataille, suivie de rumeurs de guerre contre les Ottomans, fit baisser les différentes bourses européennes, tandis que les commerçants eurent des craintes pour leurs transactions principalement avec l'Égypte[102]. Les coursMéhémet Ali, en Égypte prit la nouvelle assez calmement. Il blâma la flotte ottomano-égyptienne pour son attitude vis-à-vis de la flotte des puissances : « Je leur avais dit quelles seraient les conséquences ! Croyaient-ils qu'ils n'avaient affaire qu'aux Grecs ? » Par contre, il considéra que la flotte des puissances était responsable de la bataille et était l'agresseur. Lorsque la nouvelle atteignit Alexandrie, même si les consuls occidentaux craignirent pour la sécurité de leurs concitoyens, il n'y eut pas d'acte hostile des populations locales envers les étrangers. Le , le Reis-Effendi demanda aux ambassadeurs des puissances de reconnaître que leur flotte avait commis une erreur et de verser des compensations financières. Le lendemain, les ambassadeurs repoussèrent ces exigences et par contre réitérèrent leur demande de reconnaissance du traité de Londres. Ils essuyèrent un refus. Finalement, le , les ambassadeurs quittèrent Constantinople et la Russie dénonça la convention d'Akkerman, préfigurant une guerre russo-turque qui commença en mai 1828[103],[104]. Le tsar Nicolas Ier exprima son enthousiasme et écrivit ses félicitations à Codrington. Charles X fut aussi ravi de la nouvelle[99],[103]. Par contre, les gouvernements français et russes étaient plus modérés : ils auraient préféré que les Ottomans cédassent sans combat[105]. Le Moniteur universel exprima la position officielle du gouvernement français le . Il annonçait que « l'effroyable lutte qui depuis quatre ans attristait l'humanité a pris fin ; d'un seul coup, la paix est rendue au monde ». Ainsi, pour le gouvernement, la Grèce était affranchie et cesserait ses actes de piraterie contre le commerce occidental. Quant à l'Empire ottoman, il continuait d'exister, mais ne devait pas s'en prendre aux ambassadeurs des puissances. Le gouvernement s'il se réjouissait donc, ne se montrait pas totalement hostile aux Ottomans, ou totalement favorable aux Grecs : la même position qu'avant la bataille[106]. Dans son discours du trône du , Charles X déclara : « Le combat imprévu de Navarin a été à la fois une occasion de gloire pour nos armes et le gage le plus éclatant de l'union des trois pavillons [français, anglais et russe] »[107].  Les Britanniques exprimèrent aussi des sentiments mitigés. Le duc de Clarence (futur Guillaume IV) prit sur lui de promouvoir Codrington Grand-croix de l'ordre du Bain. Cependant, le roi George IV, dans son discours du trône de 1828 qualifia l'événement de « untoward » (fâcheux)[N 33]. Les gouvernements tory de Goderich et Wellington considéraient comme une erreur d'avoir détruit la flotte d'un État avec lequel le Royaume-Uni n'était pas en guerre, pour une cause, l'indépendance grecque, qui n'en valait pas la peine. Codrington fut rapidement mis en accusation pour avoir outrepassé ses ordres, malgré leur ambiguïté. Dès le , le Foreign Secretary britannique, Lord Dudley, envoya une série de questions (Queries) à l'amiral Codrington qui mettaient en cause son attitude. Le roi aurait dit : « Je lui ai envoyé un ruban [de l'ordre du Bain], alors qu'il méritait la corde »[99],[108]. Metternich, favorable au maintien de l'équilibre — du statu quo — en Europe s'insurgea contre « un outrage sans équivalent », « une épouvantable catastrophe »[109]. Les opinions publiquesLes opinions publiques française et britannique furent ravies de cette victoire. Elles s'exaltèrent des actes de bravoure de leurs marins, dont de plus en plus furent inventés pour les satisfaire. La salle de spectacles, le Panorama du Strand proposa quelques semaines après la bataille une fresque panoramique l'illustrant et, dès le début de 1828, son directeur en avait fait imprimer des reproductions accompagnées d'un récit. En France, l'annonce de la victoire coïncida avec les élections législatives qui virent la défaite de Villèle et la victoire des libéraux. On célébrait de plus le renouveau de la flotte de guerre française[110],[111]. Les journaux d'opposition en France accusèrent cependant le gouvernement de jouer sur la popularité de la cause grecque, et en se faisant son champion via la victoire de Navarin de l'utiliser à des fins électoralistes. De leur côté, ils appelaient à faire avec des élections[N 34] le Navarin des « Ibrahim de France »[112].  En Grèce, l'enthousiasme populaire fut immense, jusque dans les rues des quartiers à majorité grecque de Constantinople[113]. L'indépendance de la Grèce ?La quasi-totalité des ouvrages présente la bataille de Navarin comme ayant entraîné l'indépendance de la Grèce. En fait, l'effet ne fut pas immédiat. La bataille fut une étape décisive : elle paralysa les troupes égyptiennes qui ne pouvaient plus recevoir de soutien logistique. Cependant, il fallut l'expédition française de Morée (1828-1829) pour les obliger à quitter le territoire grec. Les combats se poursuivaient par ailleurs entre les Grecs et les Turcs comme avec la reconquête grecque de Missolonghi (mai 1829). La Porte n'accepta les termes du traité de Londres de 1827 que dans le Traité d'Andrinople de 1829 qui mettait fin à la guerre russo-turque de 1828-1829[114]. CommémorationRéactions artistiquesLa bataille inspira de nombreux poètes philhellènes, qui la célébrèrent et, avec elle, la libération de la Grèce. Dans ses Orientales, Victor Hugo écrivit dès le , le poème « Navarin » qui contient ces vers : La Grèce est libre et dans la tombe En 1828, J.C. Amy écrivit une ode, La Bataille de Navarin[N 36], tandis qu'un anonyme français, offrait des Étrennes aux Grecs. La bataille de Navarin, chant héroïque par M.***[N 37]. Stefano Egidio Petroni, Italien exilé en Grande-Bretagne et auteur de longs poèmes historiques, remania son histoire de la marine anglaise depuis le roi Alfred pour y ajouter un chant sur Navarin[115]. Hormis l'opuscule illustré par le panorama de la salle du même nom sur le Strand, publié dès 1828 par son directeur, Robert Burford, d'autres recueils d'illustrations parurent la même année, pour profiter de l'engouement populaire. L'illustrateur J. T. Lee publia les siennes dès le 18 janvier : il se proposa même de les vendre à Codrington. Le dessinateur français Philéas Salvator Lévilly produisit également un album. Le peintre de marine George Philip Reinagle, qui était à bord de la Mosquito peignit la bataille, mais dès 1828 aussi, il en fit paraître des gravures[110]. Le romancier belge Henri Moke fit paraître en 1832 La Bataille de Navarin ou le Renégat. Hommages en GrèceDès sa création, les trois amiraux se virent décerner l'Ordre du Sauveur. Le , après la mort de l'amiral Codrington, le parlement grec vota une motion lui rendant directement hommage. Il y associa les noms des amiraux français, Rigny, et russe, Heyden. Il décida de poser dans l'enceinte du parlement une plaque commémorative, avec les noms des trois amiraux, surmontés d'une couronne de lauriers, à côté de celle consacrée à Lord Byron[116]. Des monuments ont été élevés aux marins des puissances morts pendant la bataille. Le monument aux marins britanniques est sur l'îlot au centre de la baie, Khélonaki. Le monument aux marins russes, élevé en 1872 et financé par la reine Olga, est sur Sphactérie, au creux de la baie de Panagoula, à côté d'une chapelle grecque blanche et d'une chapelle russe en bois. Un monument sur l'un des îlots-récifs, appelé aussi Pylos, à l'entrée de la baie, datant de 1890, recouvre les restes, transférés là pour l'occasion, des marins français tués lors de la bataille, ainsi que des soldats français morts lors de l'expédition de Morée[117],[118]. Un monument aux trois amiraux, accompagné de deux canons, orne le centre de la place centrale de la Pylos moderne[117]. Tous les 20 octobre, la ville commémore le souvenir de la bataille. Trois frégates (une française, une britannique et une russe) viennent à cette occasion dans la baie[119].

Hommage en FranceUne exposition se tient du au à la bibliothèque nationale de France[120]. AnnexesArticles connexes

Liens externes

BibliographieGénéralités

Ouvrages sur la bataille

Récits de témoin

Articles

Notes et référencesNotes

Références

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||