|

Joannès BarbierJoannès Barbier

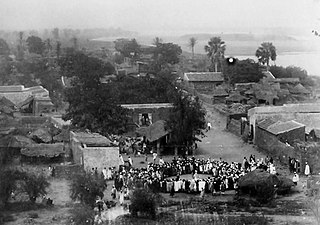

Jean Ennemond Barbier, de son nom d'usage Joannès Barbier, né le à Lyon et mort le dans la même ville, est un homme d'affaires et photographe français. Il est actif dans le dernier quart du XIXe siècle au Sénégal. Deux de ses photographies, reproduites par L'Illustration en , suscitent une crise médiatique et politique. Il s'illustre ensuite comme promoteur de « villages noirs » lors des expositions coloniales de Lyon en 1894, de Paris en 1895, et de Rouen en 1896. Au début du XXIe siècle, l'analyse de ses images et de leur impact contribue à renouveler l'historiographie de la photographie en contexte colonial. BiographieInstallation à DakarJoannès Barbier naît dans le second arrondissement de Lyon le . Son père est droguiste[1]. On connaît relativement mal la vie de Joannès Barbier, mais on peut l'approcher à partir d'articles qu'il a rédigés pour Lyon-Exposition en 1894[2]. Entre 1884 et 1889, il effectue trois séjours au Sénégal, dont l'un est marqué par un naufrage[3]. Originaire de Lyon, il forme en 1884 le projet de faire du commerce au Sénégal, alors colonie française. Il s'installe à Rufisque, mais est contraint à la liquidation de ses marchandises, en raison de la concurrence des colis postaux. Il se reconvertit comme photographe à Dakar[4]. Son adresse professionnelle porte la signature « Photographe à Dakar, Saint-Louis et Lyon ». Il photographie le l'inauguration de la statue du général Louis Faidherbe à Saint-Louis[5]. Ses clichés, pour la décennie 1890, couvrent à la fois le Sénégal, la Guinée et la côte occidentale d'Afrique[3]. Barbier voyage trois mois au Soudan français sur l'aviso La Cigale, mais contracte une maladie et retourne en métropole[6]. Lors de son second séjour au Sénégal, invité à Foundiougne, il assiste à l'arrestation d'un chef rebelle. S'apprêtant à retourner en France, il perd dans un naufrage en vue de Rufisque « une magnifique collection de clichés, fruit de quatre années de voyages et de travail »[7]. Lors de son troisième séjour, il descend jusqu'à Conakry, et assiste « à la répression des habitants de la Mellacorée qui refusaient de payer les droits de douane imposés depuis le Protectorat, et qui avaient molesté l'administrateur ». L'Ardent, le navire militaire sur lequel il voyage, incendie en représailles le proche village de Béréyiré[8].

Le colonel Louis Archinard gouverne alors le territoire avec une large autonomie. Il promeut une guerre dure contre l’empire toucouleur d’Ahmadou Tall, et favorise le recours aux supplétifs bambaras. Dans un contexte tendu, Joannès Barbier obtient en 1891 du gouverneur du Sénégal, Henri de Lamothe, l’autorisation de s’embarquer sur un aviso de guerre pour documenter une crue du fleuve Sénégal[10],[11]. Photographe du massacre de Bakel en 1891En 1891, Joannès Barbier, qui accompagne des officiers français lors du conflit contre l’empire toucouleur, arrive à Bakel au moment où ont lieu les exécutions de Toucouleurs. Il réalise plusieurs vues de cadavres entassés ou décapités « de supposés fuyards de l’armée ennemie »[12], probablement pour les albums privés des militaires. Cependant, quelques tirages sont envoyés au frère du photographe en France, et ce dernier les vend au journal L'Illustration. Alors que ce journal est habituellement peu critique envers la politique coloniale, sa rédaction publie le un article polémique intitulé « L'œuvre de la civilisation en Afrique »[13].

Selon l’historien Daniel Foliard, « Barbier a arrangé les têtes pour faire une scène macabre », et l'image emprunte les codes de vues exotiques : « la disposition des têtes, la présence d’un vivant, l’angle de vue travaillé, démontrent qu’il prend le temps de faire une véritable composition ». Alors que le commandant du cercle de Bakel lui fait observer que la vente de ces images serait immorale, Barbier promet de ne pas en faire commerce, mais les diffuse rapidement auprès des officiers et coloniaux présents autour de Bakel[15]. Scandale médiatique et politique Louis Barbier, le frère de Joannès, vend cependant les photographies à L’Illustration pour 200 francs, en dépit de la promesse de son frère, car il existe bien un marché pour les images de décapitation, ou pour l'évocation de l'anthropophagie. Afin de protéger Joannès d'éventuelles retombées, Louis Barbier envoie les images à Lucien Marc, le directeur du journal, sans la signature de son frère : « Les sources sont rarement anonymisées dans ce périodique. Le fait qu’elles le soient ici montre que l’éditeur a pleinement conscience du choc visuel et politique dont les gravures du massacre sont porteuses »[16]. Le journal prend nettement position[17] contre les pratiques de l’armée en Afrique de l'Ouest[N 1]. Les photographies très sombres de Barbier inspirent plusieurs gravures qui accompagnent l'article[12]. Pour Daniel Foliard, la juxtaposition dans l'article des gravures des massacres, de celle du populaire tirailleur sénégalais Mamadou Racine et d'une dernière montrant des officiels français « tisse l’écheveau des responsabilités sans avoir à les écrire »[18]. Trois jours avant la publication de ce numéro de L’Illustration, Eugène Étienne, alors sous-secrétaire d’État aux Colonies, communique par télégramme avec les autorités à Saint-Louis. Le gouverneur De Lamothe indique craindre les retombées de ce scandale médiatique pour l'avenir du Soudan français. Le soutien de l'opinion de la métropole — ou plutôt, selon Foliard, son ignorance — reste crucial pour le parti colonial. Rapidement, il n'est plus possible de nier toute responsabilité, car « Émile Roux, le commandant du cercle de Bakel, rend les choses moins simples. Les têtes photographiées par Barbier à Bakel sont bien des trophées rapportés par les villages voisins, les corps mutilés et jetés au fleuve sont ceux de soldats d’Ahmadou exécutés par des auxiliaires, et vingt autres exécutions ont eu lieu sous le contrôle de Roux lui-même »[19]. À l'initiative d'Eugène Étienne, un démenti des autorités est diffusé par l'agence Havas[N 2] ; il est rapidement contredit par le directeur de L'Illustration[21]. Le gouvernement est interpellé à la Chambre. Georges Montorgueil publie dans le journal Paris un article critique[N 3], qui sera diffusé à nouveau en 1903 dans une anthologie anticoloniale préfacée par Élisée Reclus. Dans L'Intransigeant, on critique tant la censure que les massacres de prisonniers ; et des anarchistes impriment, illégalement, des affiches qu'ils placardent dans Paris juste avant le [N 4],[23]. Rapidement, cependant, l'impact médiatique de la fusillade de Fourmies, le , permet d'éteindre l'affaire de Bakel, et Louis Barbier, le frère du photographe, note que « les évènements de Fourmies et autres lieux ont détourné en France l’attention publique de ces faits lointains »[24]. Le Gaulois, La Croix, puis Le Figaro publient en juillet une lettre d'Achinard qui justifie la nécessaire rigueur des exécutions ; Le Figaro ajoute à ce texte sa propre appréciation : « en temps de guerre avec des sauvages, la sensiblerie serait un système assez naïf »[25]. Les images de Barbier alimentent la vigueur du parti anticolonial jusqu'en 1894 : Georges Clemenceau y revient dans La Justice du : « J’ai sous les yeux cinq photographies accusatrices prises dans la brousse de Bakel, aux frontières du Sénégal et du Soudan. L’une est une exposition de têtes coupées, sous la garde d’un jeune nègre. Les quatre autres représentent des cadavres noirs amoncelés, effroyablement roidis dans la convulsion suprême […]. Pourquoi ces cadavres mutilés, pourquoi ces têtes coupées ? Pourquoi ces hommes tués avec les mains liées derrière le dos ? Qu’on réponde si l’on peut, et qu’on ose dire l’histoire de ce massacre »[26]. Analyse Daniel Foliard revient en 2020 sur « l'avènement de la photographie de guerre en contexte colonial », en se fondant largement sur l'analyse de cette photographie et de la crise médiatique qu'elle a suscitée. Il indique que « les expéditions lointaines des années 1890-1914 - les mal nommées « petites guerres » - ont radicalement transformé les représentations de la souffrance des autres » et, plus généralement, transformé le rapport des sociétés aux guerres lointaines, comme le rapport des autorités politiques à ce média[27],[28]. La crise médiatique est également l'occasion d'une autre prise de conscience, celle de la fluidité des images, car « la photographie a la capacité d’échapper très facilement à son auteur. [...] Dans la relation triangulaire entre ce qui est photographié, le photographe et celui qui regarde la photographie s’insinue une multiplicité d’utilisations et d’interprétations possibles »[29]. L'analyse de la photographie est riche d'enseignements, d'abord pour traduire les différents niveaux de sensibilité entre la métropole et la colonie : « pour Barbier et les Français présents, l’acte de photographier de tels objets n’est pas problématique en soi. Seule leur diffusion hors du cercle des initiés semble poser de réelles questions »[15]. De même, l'adaptation en gravure pour L’Illustration révèle des choix — on cache les nudités, on fait disparaitre un uniforme de tirailleur sénégalais — qui indiquent bien que les définitions de l'intolérable varient nettement selon le contexte[18]. Au-delà du scandale médiatique en métropole, Foliard estime que les photographies ont été réalisées d'abord pour un premier public, en Afrique, et qu'elles se rapprochent de la collecte des « trophées coloniaux » : il s'agit d'un « message pour un public local », dans un contexte où les exécutions sommaires, sous la direction d'Achinard, sont fréquentes[30]. Mathilde Benoistel indique l'ambivalence des photographies d'atrocités, qui jouent un double rôle : « à la fois avertir et contrôler les populations par la terreur, mais aussi conquérir l'opinion publique »[31]. Le scandale suscité par la reproduction des photographies crée un précédent : pour un temps, si des photographies de violences dans un contexte colonial sont prises, elles ne « surgissent plus dans le débat public de façon aussi radicale », en raison à la fois d'une certaine indifférence de l'opinion aux drames lointains, mais aussi parce que les autorités ont pris conscience de l'importance de la communication par les images[32]. Joannès Barbier fait don d’une partie de ses photographies en 1892 à la Société de géographie[33],[34]. Il prend soin, en 1894, dans son entretien à Lyon-Exposition, de déclarer à propos des photographies du massacre de Bakel en 1891, qu'il « fut le seul témoin civil européen de faits qui, mal interprétés, furent l'objet d'une interpellation assez vive á la Chambre », que les photographies de ces scènes de carnages étaient « déplorables mais nécessaires », et que les troupes auxiliaires ne faisaient que suivre « les lois de la guerre de ces pays reculés »[11]. Promoteur de « villages nègres » L'historien Gilles Manceron remarque le rôle joué par Barbier dans le développement des populaires zoos humains, expositions d'ethnographie coloniale ou villages indigènes. En 1894, la chambre de commerce de Lyon organise la première Exposition « internationale et coloniale » de France, et charge Joannès Barbier « d'installer cent soixante Africains dans un “village nègre” dans le parc de la Tête d'or »[35],[36],[37]. Félicité, encensé par Le Nouvelliste qui loue « la courtoisie et la correction » de ses Noirs, il est même remercié par le chef de cabinet du Ministère des Colonies[38]. Le Guide Bleu indique à l'occasion : « Allez visiter le village nègre, considérez les Noirs car vous les verrez à l’état de nature, ils vivent comme chez eux »[39]. En dépit des louanges de la presse, et des probables ambitions ethnographiques de Barbier, un conflit l'oppose à la municipalité de Villeurbanne : celle-ci refuse de reconnaître le caractère scientifique de l'exposition et entend percevoir les 9 % de taxes dues au titre d'un spectacle forain. Barbier ne s'associe pas non plus à l'ensemble des festivités : il proteste contre le fait qu'on ait fait venir à Lyon, sans l'en avertir, dix Sénégalais mal logés et mal nourris pour un misérable « village Fellata »[N 5],[40].  Le , le Président de la République Sadi Carnot est assassiné à Lyon. Une délégation de Sénégalais citoyens français assiste à ses obsèques à Paris le [41]. En 1895, Joannès Barbier est à nouveau officiellement missionné pour l'installation à Paris de « trois cent cinquante “nègres” », (alors Soudanais et Sénégalais) qui sont « censés se livrer, sous le regard du public, à leurs activités quotidiennes »[36]. La Revue Illustrée indique que Louis[42], le frère de Joannès Barbier, dont l'épouse a dessiné les plans du village, fait partie des directeurs de « l'exposition ethnographique »[43]. Barbier s'inspire directement de l'exemple d'Ernest Noirot ; il est cependant le premier directeur privé à reprendre la formule des « villages noirs », et l'étend à Rouen lors de l'exposition nationale et coloniale en 1896[44]. En novembre 1896, il est à Dakar[45]. Pour Jean-Michel Bergougniou, il est peu probable que Barbier soit retourné au Sénégal après 1896, car on ne trouve aucune trace de sa production dans l'industrie contemporaine de la carte postale, alors en plein essor[38] ; les photographes présents au Sénégal se livrent par ailleurs à cette époque de rudes guerres commerciales[46]. En 1896, Joannès Barbier est domicilié au no 32 avenue Rapp à Paris et est conseiller municipal de Dakar de 1896 à 1898[47],[48],[49]. Il est lieutenant au 109e régiment d'infanterie territoriale[50]. Joannès Barbier meurt à Lyon le à l’âge de 55 ans[51] et est inhumé à Trévoux[52]. HistoriographieLes photographies de Barbier donnent lieu, depuis 2019, à des questionnements historiographiques. Daniel Foliard y voit l'occasion d'étudier les différents registres de sensibilité, par exemple entre la métropole et les colonies[18]. Selon Mathilde Benoistel, les photographies de Joannès Barbier s'inscrivent dans un contexte colonial, dans lequel la photographie porte plusieurs sens, et questionne la notion d'objectivité : « elle oscille entre découverte, regard teinté d'exotisme, et monstration de ce que l'on perçoit [...] comme esthétique ou barbare par comparaison avec le monde occidental. [...] Outil de découverte à la fois d'autrui et d'un autre monde, elle permet également de donner à voir la violence coloniale, en qualité de dispositif de conquête du territoire comme d'influence de l'opinion publique »[53]. Pour Julie d'Andurain en revanche, « [...] l'illustration de la violence coloniale [...] est particulièrement représentée par une certaine école de recherche, qui voit la violence coloniale en tout, la souligne en permanence, mais sans jamais la définir ni la circonscrire ». Contre un risque d'« essentialisation » de la violence coloniale, Julie d'Andurain indique que la violence est « sociale » avant d'être « coloniale »[54]. Bibliographie

Notes et référencesNotes

Références

Liens externes

|

||||||||||||||||||||||