|

アッバース朝

アッバース朝(الدولة العباسية、al-Dawla al-‘Abbāsīya)は、中東地域を支配したイスラム帝国第2のイスラム王朝(750年–1258年)。ウマイヤ朝に代わり成立した。 王朝名は一族の名称となった父祖アッバース・イブン・アブドゥルムッタリブ(預言者ムハンマドの叔父)の名前に由来する。 概要イスラム教の開祖ムハンマドの叔父アッバース・イブン・アブドゥルムッタリブの子孫をカリフとし、最盛期にはその支配は西はイベリア半島から東は中央アジアまで及んだ。アッバース朝ではアラブ人の特権は否定され、すべてのムスリムに平等な権利が認められ、イスラム黄金時代を築いた。 東西交易、農業灌漑の発展によってアッバース朝は繁栄し、首都バグダードは産業革命より前における世界最大の都市となった[1]。また、バグダードと各地の都市を結ぶ道路、水路は交易路としての機能を強め、それまで世界史上に見られなかったネットワーク上の大商業帝国となった。 アッバース朝では、エジプト、バビロニアの伝統文化を基礎にして、アラビア、ペルシア、ギリシア、インド、中国などの諸文明の融合がなされたことで、学問が著しい発展を遂げ、近代科学に多大な影響を与えた。イスラム文明は後のヨーロッパ文明の母胎になったといえる。 アッバース朝は10世紀前半には衰え、945年にはブワイフ朝がバグダードに入城したことで実質的な権力を失い、その後は有力勢力の庇護下で宗教的権威としてのみ存続していくこととなった。1055年にはブワイフ朝を滅ぼしたセルジューク朝の庇護下に入るが、1258年にモンゴル帝国によって滅ぼされてしまう。しかし、カリフ位はマムルーク朝に保護され、1518年にオスマン帝国スルタンのセリム1世によって廃位されるまで存続した。 イスラム帝国という呼称は特にこの王朝を指すことが多い。後ウマイヤ朝を西カリフ帝国、アッバース朝を東カリフ帝国と呼称する場合もある。 歴史前史→詳細は「ウマイヤ朝」を参照

ウマイヤ朝末期、ウマイヤ家によるイスラム教団の私物化はコーランに記されたアッラーフの意思に反しているとみなされ、ムハンマドの一族の出身者こそがイスラム教団の指導者でなければならないと主張するシーア派の反発が広がった。このシーア派の運動はペルシア人などの被征服諸民族により起こされた宗教的外衣を纏った政治運動であり、現在でも中東の大問題として尾を引いている。 また、このほかにもアラブ人と改宗したペルシア人などの非アラブムスリムとの対立があった。ウマイヤ朝では非アラブムスリムはマワーリーと呼ばれ、イスラム教徒であるにもかかわらずジズヤ(人頭税)の支払いを強制され、アラブ人と同等の権利を認められなかった。この差別待遇はイスラムの原理にも反するものであり、ペルシア人などの間には不満が高まっていた[2]。 ザーブ河畔の戦いこうした不満を受けてイラン東部のホラーサーン地方において747年に反ウマイヤ朝軍が蜂起した。反体制派のアラブ人とシーア派の非アラブムスリム(マワーリー)である改宗ペルシア人からなる反ウマイヤ朝軍は、749年9月にイラク中部都市クーファに入城し、アブー=アル=アッバース(サッファーフ)を初代カリフとする新王朝の成立を宣言した。翌750年1月、アッバース軍がザーブ河畔の戦いでウマイヤ朝軍を倒し、アッバース朝が建国された。ウマイヤ朝の王族のほとんどは残党狩りによって根絶やしにされたが、第10代カリフ・ヒシャームの孫の一人が生き残り、モロッコまで逃れた。彼は後にイベリア半島に移り、756年にはコルドバで後ウマイヤ朝を建国してアブド・アッラフマーン1世と名乗ることとなった。 アッバース革命→詳細は「アッバース革命」を参照

シーア派の力を借りてカリフの座についたサッファーフは、安定政権を樹立するにはアラブ人の多数派を取り込まなければならないと考え、シーア派を裏切りスンナ派に転向した。この裏切りはシーア派に強い反発を潜在させ、アッバース朝の下でシーア派の反乱が繰り返される原因となった。 弱小部族のアッバース家が権力基盤を固めるには、イラクで大きな勢力を持つ非アラブムスリムのペルシア人の支持を取り付ける事が必要であったため、クルアーンの下でイスラム教徒が平等であることが確認され、非アラブムスリムに課せられていたジズヤ(人頭税)と、アラブ人の特権であった年金の支給を廃止し、差別が撤廃された。 アッバース朝はウラマー(宗教指導者)を裁判官に任用するなどしてイスラム教の教理に基づく統治を実現し、秩序の確立を図った。征服王朝のアラブ帝国が、イスラム帝国に姿を変えたこのような変革をアッバース革命という。アッバース革命は、イスラム教、シャリーア(イスラム法)、アラビア語により民族が統合される新たな大空間を生み出すこととなった。 アッバース朝の最盛期→詳細は「ムスリムのトランスオクシアナ征服」を参照

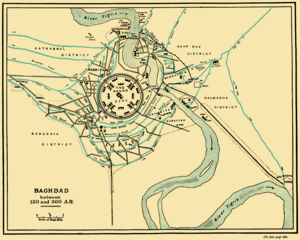

建国の翌年の751年に、アッバース朝軍は高仙芝が率いる3万人の唐軍をタラス河畔の戦いで破り、シルクロードを支配下に置いた。その結果、ユーラシアからアフリカのオアシス交易路が相互に接続する大交易路が成立した。一方で、756年に後ウマイヤ朝が建国され、マンスールの軍が敗北したことでイスラム世界の統一は崩れることとなった。また、マンスール治世の晩年、776年には北アフリカのターハルト(en)にルスタム朝が成立した。 第2代カリフマンスールは、首都ハーシミーヤがシーア派が崇拝する第4代正統カリフ・アリーの故都クーファに近いことからシーア派の影響力が高まることを恐れ、ティグリス河畔のバグダード(ペルシア語で「神の都」の意味)と呼ばれる集落に、762年から新都を造営した。この新都の正式名称はマディーナ・アッ=サラーム(アラビア語で「平安の都」の意味)と言った。また、マンスールは新王朝の創建に功績があったペルシア人のホラーサーン軍をカリフの近衛軍とすることで、権力基盤を固め、集約的官僚制や、カリフによる裁判官の勅任により権限を強化した。また、マンスールはサーサーン朝の旧首都クテシフォンに保存されていた学問を大規模にバグダードに移植した。 アッバース朝のカリフは、それまでのカリフの主要な称号であった「神の使徒の代理人」、「信徒たちの長」に加えて、「イマーム」「神の代理人」といった称号を採用し、単なるイスラム共同体(ウンマ)の政治的指導者というだけに留まらない、神権的な指導者としての権威を確立していった。一方で、カリフの神権性はあくまでウラマーの同意に基づいており、カリフに無謬の解釈能力やシャリーア(イスラム法)の制定権が認められることはなかった点で、スンナ派の指導者としてのカリフの特性が現れている。 第5代カリフのハールーン・アッ=ラシードの時代に最盛期を迎え、バグダードは「全世界に比肩するもののない都市」に成長した。その人口は150万人を超え、市内には6万のモスク、3万近くのハンマーム(公衆浴場)が散在していたといわれる。バグダードは産業革命以前における世界最大の都市になり、ユーラシアの大商圏の中心地に相応しい活況を呈した。一方で地方支配は緩みを見せ始め、789年にはモロッコのフェスにイドリース朝が成立、800年にはチュニジアのカイラワーンに、アミールを名乗り名目上はアッバース朝の宗主権を認めてはいたものの、実際には独立政権であったアグラブ朝が成立し、マグリブがアッバース朝統治下から離れた。 衰退への道ハールーン・アッ=ラシードは二人の息子に帝国を分割して統治し、弟が帝国中枢を、兄が帝国東部を治めるよう言い残して809年に死去したが、2年後の811年、兄が東部のホラーサーンで反乱を起こし、813年にバグダードを攻略して即位していた弟のアミーンを処刑、マアムーンと名乗ってカリフに就任した。しかしマアムーンは根拠地であるホラーサーンを離れず、そのためにバグダードは安定を失った。819年には帝国統治のためマアムーンがバグダードに戻るが、ホラーサーンを任せた武将のターヒルは自立し、ターヒル朝を開いてイラン東部を支配下におさめた。 第7代カリフのマアムーンはギリシア哲学に深い関心を持ったカリフとして知られる。彼はバグダードに「知恵の館」という学校・図書館・翻訳書からなる総合的研究施設を設け、ネストリウス派キリスト教徒に命じてギリシア語文献のアラビア語への翻訳を組織的かつ大規模に行った。翻訳されたギリシア諸学問のうち、アリストテレスの哲学はイスラム世界の哲学、神学に影響を与えた。 その後、バグダードとその周辺には有力者の手で「知恵の館」と同様の機能を有する図書館が多く作られ、学問研究と教育の場として機能した。バグダードは世界文明を紡ぎ出す一大文化センターとしての機能を果たした。 マアムーンが死ぬと、836年に弟のムウタスィムが即位した。彼はマムルーク(軍事奴隷)を導入し、アッバース朝の軍事力を回復させることに努めたが、この軍はバグダード市民と対立したため、836年、バグダード北方に新首都サーマッラーを造営して遷都を行った。しかしこのころから各地で反乱が頻発するようになり、アッバース朝の権威は低下していく。第10代カリフのムタワッキル没後は無力なカリフが頻繁に交代するようになり、衰退はさらに進んだ。868年には帝国のもっとも豊かな地方であったエジプトがトゥールーン朝の下で事実上独立した。 869年にカリフのお膝元にあたるイラクの南部で黒人奴隷が起こしたザンジュの乱は、独立政権を10年以上存続させる反乱となり、カリフの権威を損ねることとなった。 政治的混乱 9世紀後半になると、多くの地方政権が自立し、カリフの権威により緩やかに統合される時代になった。892年にはサーマッラーからふたたびバグダードへと遷都を行ったが、勢力は衰退を続けた。 10世紀になると、北アフリカにシーア派のファーティマ朝が、イベリア半島に後ウマイヤ朝が共にカリフを称し、イスラム世界には3人のカリフが同時に存在することになった。さらに945年、西北イランに成立したシーア派のブワイフ朝がバグダードを占領し、アッバース朝カリフの権威を利用し、「大アミール」と称し、イラク、イランを支配することとなった。これにより、アッバース朝の支配は形式的なものにすぎなくなったが、政治的・宗教的権威は変わらず保ち続けていた。 そうしたなかで、イスラム世界の政治的統合は崩れ、地方の軍事政権が互いに争う戦乱の時代となった。長期の都市居住で軍事力を弱めたアラブ人はもはや秩序を維持する力を持たず、中央アジアの騎馬遊牧民トルコ人をマムルーク(軍事奴隷)として利用せざるを得なくなる。 1055年に入ると、スンニ派の遊牧トルコ人の開いたスンニ派のセルジューク朝のトゥグリル・ベグがバグダードを占領してブワイフ朝を倒し、カリフからスルタンの称号を許されて、イラク・イランの支配権を握ることとなった。 アッバース朝のイラク支配回復11世紀末からセルジューク朝は衰退をはじめ、1118年にはイラク地方を支配するマフムード2世はイラク・セルジューク朝を建て、アッバース朝もその庇護下に入る。しかしイラク・セルジューク朝は内紛続きで非常に弱体であり、これを好機と見た第29代カリフ、ムスタルシド、第31代カリフ、ムクタフィーらは軍事行動を活発化させ、イラク支配の回復を目指した。第34代カリフのナースィルはホラズム・シャー朝のアラーウッディーン・テキシュを誘ってイラク・セルジューク朝を攻撃させ、1194年にイラク・セルジューク朝は滅ぼされる。これによりアッバース朝は半ば自立を達成するものの、ホラズム・シャー朝のアラーウッディーン・ムハンマドと対立した。 モンゴル襲来とバグダード・アッバース朝の滅亡→詳細は「チンギス・カンの西征」および「フレグの西征」を参照

1220年にチンギス・カンの西征によってホラズムがほぼ滅亡するといっときアッバース朝は小康を得るが、モンゴルの西方進出は勢いを増してゆき、モンゴル帝国のモンケ・ハーンはフレグに10万超の軍勢を率いさせたうえでバグダードを攻略させた(バグダードの戦い、1258年1月29日 - 2月10日)。1258年、当時のカリフであったムスタアスィムは2万人の軍隊を率いて抗戦したものの敗北を喫し、長男、次男と共に処刑された。その後、7日間の略奪により、バグダードは破壊された。バグダードの攻略で80万人ないし200万人の命が奪われたと言われている。ここで、国家としてのアッバース朝は完全に滅亡した。 バグダード・アッバース朝の滅亡後カイロ・アッバース朝のカリフ存続1261年、アッバース朝最後のカリフの叔父ムスタンスィルが遊牧民に護衛されてダマスカスに到着したとの知らせを受けたマムルーク朝第5代スルタンバイバルスは、この人物をカイロに招き、カリフ・ムスタンスィル2世として擁立した。カリフはバイバルスにアッバース家を象徴する黒いガウンを着せかけ、これをまとったバイバルスはカイロ市内を騎行したと伝えられる。これ以後、250年にわたって次々と位に就いたが、彼らはマムルーク朝に合法性を与える価値があったためスルタンの手厚い保護を受けることができた。 カイロ・アッバース朝の滅亡1517年、オスマン帝国のセリム1世によってマムルーク朝が滅ぼされると、最後のカリフ・ムタワッキル3世は数千人によるエジプト人のアミール、行政官、書記、商人、職人、ウラマーなどを伴ってイスタンブールに移住した。このとき、エジプトの民衆は深い悲しみに陥ったと伝えられる。アッバース家のカリフの存在は、2世紀を経て、エジプトのムスリムのなかに根を下ろすようになったとみるべきであろう。 その後、セリム1世はムタワッキル3世以降のアッバース家のカリフの継承を認めず、1543年にムタワッキル3世が死ぬとアッバース朝は完全に滅亡した。歴史家のイブン・イヤースはこの滅亡の経緯について、「セリム・ハーンが犯した最大の悪事」であると断じている[3]。 軍事 首都バグダードはペルシアの円型要塞を参考にして建造されており、3重の頑丈な城壁に囲まれていた。基部の厚さ32メートル、高さ27メートルとされる巨大な主壁の内部には、100平方メートル近い広さを有する金曜モスク、高さ50メートルに及ぶ緑の巨大なドームに覆われた豪華なカリフの宮殿があった。主壁の内側と外側には鉄製の巨大な扉が設けられ、4000名の近衛軍が配置された。 アッバース朝は月給をもらう常備軍を備えた国家であった。貴族や封建騎士ではなく、官僚と常備軍に支えられた国家とは、近代ヨーロッパが理想とした国家であり、ヨーロッパではようやく19世紀になって実現した。アッバース朝はそのような体制を8世紀には実現していた。[4] アッバース朝では中央アジアの遊牧トルコ人との交易が盛んになって以降、マムルークと呼ばれる軍事奴隷の取引が盛んになった。優れた騎馬技術を持つトルコ人の青年は、購入後に一定のイスラム教育を施され、シーア派の台頭で混乱に陥った帝国の傭兵として利用された。マムルークはカリフを初めとする各地の支配者の近衛軍になった。アッバース朝のマムルークの数は7万人から8万人に達し、俸給の支払いが帝国財政を圧迫するようになった。 交通アッバース朝の大商圏を支えたのが、バグダードから伸びるホラーサーン道、バスラ道、クーファ道、シリア道の4つの幹線道路で、それぞれがバリード(駅逓)制により厳格に管理されていた。中央と地方の駅逓局が管理する道路は、幹線を中心に数百に及んでいたとされ、道路に沿い一定間隔で設けられた宿駅にはラクダ、ウマ、ロバなどが配置され、公文書の伝達が行われた。緊急の場合は伝書鳩も使われたという。道路上を公文書が行き交っただけでなく、各地の駅逓局が積極的に情報収集を行い、官吏の動静から穀物物価に至るまで種々の情報を定期的に中央政府に提供した。バグダードの駅逓庁には各地の物産、民情、租税の徴収額、官吏の状況などの膨大な情報が集められ、帝国内部の各駅までの道路案内書も作られた。そうした情報はカリフだけでなく、商人や旅行者、巡礼者も利用することができた。 農業アッバース朝ではユーラシア規模の農作物の大交流が進み、インド以東、アフリカの農産物がイスラム圏に広がった。南イラクではアフリカ東岸から連れてこられたザンジュと呼ばれる黒人奴隷を利用し、商品としての農作物が大量に栽培された。伝統的な農作物に加えて、米、硬質小麦、サトウキビ、綿花、レモンなどのインド伝来の栽培植物の栽培が進められた。技術面ではイラン高原のカナート(地下水路)を用いた砂漠、荒地の灌漑方法が西アジアから北アフリカ、シチリア島、イベリア半島に広まり、農地面積が著しく拡大した。農業の振興がイスラム諸都市の膨大な人口を支えた。 経済 アッバース朝では東ローマ帝国のノミスマ金貨による金本位制とサーサーン朝による銀本位制が引き継がれ、金銀複本位制がとられていた。しかし、10世紀頃には銀を精錬するための木材不足、銀鉱脈の枯渇から、深刻な銀不足がイスラム圏を襲うようになる。そうしたなかで、ヌビアやスーダンで金の供給量が増すと、次第に金貨の比重が高まっていった。いずれにしても、金、銀の供給量は経済の拡大に追いつけず、銀行業が発展して小切手が一般化した。バグダードには多くの銀行が設けられ、そこで振り出された小切手はモロッコで現金化することが出来たといわれる。また、この時代、ムスリム商人が複式簿記を発明し、ジェノヴァ、ヴェネツィアを経由してヨーロッパに伝わった。[5] アッバース朝では道路、水路に沿って形成された諸都市の中心部の市場(スーク、バザール)が商取引の場とされた。しかし、イスラム法による商業統制は緩やかなもので、商人の活動は比較的自由であり、商業の活性化に寄与した。帝国内の諸地域にはそれぞれの特産物があり、地中海のガレー船、北欧のヴァイキング船、インド洋のダウ船、中央アジアの馬、砂漠地帯のラクダというような種々の交易手段の往来が活性化し、港湾、キャラバンサライ(隊商宿)というような商業施設が成長した。 イスラム科学アッバース朝では、東ローマ帝国への対抗意識と、アッバース家を権力の座に押し上げたペルシア社会の影響、さらには歴代カリフの個人的好みと名声への野望から、科学分野が飛躍的な発展を遂げた。ソフト面ではクルアーンを読むために必須とされイスラム圏で事実上の共通言語としての地位を築いていたアラビア語、ハード面では唐から伝わった製紙法が科学技術の発展に決定的な影響を与えた。製紙法は751年のタラス河畔の戦いの際捕らえられた唐軍の捕虜の中に紙漉き工がいたことからアッバース朝に伝わり、757年にはサマルカンドに製紙工場が建設された。793年にはバグダードにも製紙工場ができ、イスラム世界に紙が普及することとなった[6]。 二代目カリフ・マンスールは、サーサーン朝ペルシアのの宮廷で行われていた占星術を利用した政治運営を継承しようとした[7]。そのために、宮廷に占星術師を数多く召し抱え、占星術の実践に必要な天文知を異文化からアラブに積極的に取り入れた[7]。マンスールは新都バグダードの建設の日程を宮廷占星術師ナウバフト、マーシャーアッラーらに占わせた[7]。ナウバフトはペルシア人、マーシャーアッラーはユダヤ人である[8]:304-326。また、インドから来た外交使節のなかに天文学についてよく知る者がいたので、占星術師に命じてその天文知をアラビア語へ翻訳させた[7][8]:304-326。当時のインドの天文知は、天文計算に関する問いと答えを暗記に適した韻文の形式でまとめたもので、口承ベースで伝達されるものであったが、これにより、アラビア語、アラビア文字を使って文書化されることになった[7]。また、インドで考案された正弦やインド数字を使用する十進位取り記法が利用されるようになった[7]。翻訳者はファザーリーと言われ、この人物はイスラーム圏ではじめてアストロラーベを製作した者であるともされる[7][8]:304-326。なおビールーニーによると、ファザーリーの翻訳したインドの天文知は、インドにいくつかあった天文知の体系のなかでもブラフマグプタの『ブラフマスピュタシッダーンタ』であったとのことである[8]:304-326。しかし20世紀以後の検証により、それにはさらにサーサーン朝のシャーの命により作られた天文書の内容も組み込まれていることが判明した[7]。 天文計算に関する問いと答えを簡潔にまとめたスタイルの天文書は「ズィージュ」と呼ばれ、ファザーリー以後何度も改訂・継承されていくうちに、アラビアの天文書の中で主要ジャンルとなった[7]。現存する最古のズィージュは七代目カリフ・マアムーンのころから活動していたハバシュのものであるが、これにはインドの天文書にはない天文データ表が含まれている[7]。プトレマイオスの『アルマゲスト』に倣ったもので、アッバース朝下の自然科学は、このころからギリシアの天文学の影響が顕著になってくる[7]。マンスールがはじめた異文化の翻訳と文化受容はラシード、マアムーンにも引き継がれたが、そのころにはペルシア語著作あるいはペルシア語を介したギリシア語著作の重訳から、ギリシア語著作の直接翻訳あるいはシリア語を介した重訳に移行した[9]。三村 (2022) によるとそのような変化には、宮廷における強力な議論方法として<論証>の重要性の認識があり、厳密な幾何学的論証に裏付けられているプトレマイオス天文学などギリシア科学への関心が高まったという[7]。 マアムーンは科学振興のためバグダードに「 10世紀の書籍商イブン・ナディームが伝える逸話の中で、マアムーンは夢の中でアリストテレスに出会い「美とは何か」と質問したという[13]。五十嵐 (1984)によると、アッバース朝カリフと古代の哲学者の問答の逸話には、美が何よりもまず知性の領域で問われている点と、その知性が発現され錬磨される領域が法に基づく共同社会であると規定されているという点でイスラームの特徴がよく表れており、さらに、知性と美は融合的理念である、共同体の中で善美なる行為を積むことが人間にとっても本来的な在り方であるという価値観が示されている[13]。ここでいう「知性」はプロティノスの流出論の影響のもとでイスラームに取り入れられた叡知体を指す言葉であり、古典期からヘレニズム期にかけての古代ギリシアの知の伝統を継承した言葉である[14]。そして、知性の働きにより善美なる行為を積むことこそ神に報いる道であるとして修業に励んだのがスーフィーたちである[13]。 スーフィズムはアッバース朝が成立した8世紀半ばにバスラのラービアが現れ新たな局面を迎えた[15]。ラービアは神の美とその完全性、ただそれだけのために神を崇拝し、禁欲的苦行を重視した宗教心に神への純粋な愛という観念をはじめて持ち込んだ[15]。アッバース朝期、特に五代目カリフ・ラシードから七代目マアムーンのころ、イスラーム法は体系化が進み、神学論争が活発になされた[9][15]。結果、神の唯一性の理論は精緻に整えられ、六信五行といった儀礼的規範の規定が細かく決められていった[16]:63。しかし民衆にとって、信仰は理屈ではなく、神はもっと身近に感じられるものであるはずであった[16]:63。神への愛を深め、神との一体感を得るため修業するスーフィーたちは、このようにアッバース朝下でのイスラームの制度化を背景に現れた[16]:63。9世紀のスーフィー、エジプトのズンヌーンは「知性」などのいくつかの神秘主義用語を定義し、後続の神秘家に大きな影響を与えたが、彼は神秘家であると同時に錬金術師であった[15]。低次の魂を浄化された安らかなる魂へと転換するという点で、スーフィーの目的は精神的錬金術であるともされる[15]。 錬金術に関しては9-10世紀に、膨大な量の文献がギリシア語やシリア語からアラビア語へ翻訳された[17]。そのうち、のちにラテン語へ翻訳されたものはごく一部にすぎない[17]。伝説的な錬金術師ヘルメスの教えとする文献が2000点にのぼる[17]。有名な緑玉板の初出はマアムーンの宮廷に献上された著者不明の論文である[18]:150-151。エジプトで受け継がれてきたヘルメス主義がバグダードの宮廷にもたらされるに至った途中には、ハッラーンの「サービア教徒」がかかわった[17]。彼らは古代メソポタミアから続く月神崇拝、星辰崇拝、偶像崇拝を実践していたが、マアムーン期に迫害を避けるためにクルアーンにおいて啓典の民として言及される「サービア教徒」を自称するようになった民である[17][19]。 イスラームは9-10世紀に、法の体系化に伴い、アッバース朝の支配領域の多様な文化、人種、生活習慣を飲み込む枠組みとして機能するようになった[9]。住民の改宗・イスラーム化も進行したが、他方で、改宗しない住民もイスラームの枠組みに沿った文化、社会を構築するように変容していった[9]。「サービア教徒」もその後、魔術書を啓典とし、ヘルメスを預言者イドリースあるいはウフノフと同一視することで預言者を持ち[17][18]、至高神として第一原因を観念するといった一神教化を遂げる[19]。同時期に形成されつつあったイスマーイール派シーアは循環的歴史観を基本的理念のひとつとし、この点で占星術におけるヘルメス思想と共通する[18]。 アッバース朝初期に頻発したシーア派の反乱のリーダーは主にカイサーン派とザイド派のイマームであり、政治的静謐主義を貫いてマディーナで学究の日々を送ったフサイン家のムハンマド・バーキルとジャアファル・サーディクの支持者は当時、必ずしも多くなかったようである[20]:99-100。しかし、イスマーイール派と十二イマーム派という、のちのシーア派の二大分派は、彼らの信奉者、イマーム派のなかから生まれた[20]:99-100。イマームがそなえるべき資質に関して、不正義に対して立ち上がる勇気や行動というものを重視したザイド派に対し、イマーム派は知識を重視した[20]:106-113。バーキルとジャアファルの信奉者のなかには、イマームは全知の存在であると主張する者すらもいた。ジャアファル・サーディクは錬金術の分野でよく言及される名であり、イブン・ナディームによるとジャービル・イブン・ハイヤーンに隠された知の一部を教えたという[8]:171-172[20]:99-100。 第5代カリフ、ハールーン・アッ=ラシードに仕えたジャービル・イブン=ハイヤーンは近代化学の基礎を築いた人物である。彼は塩酸、硝酸、硫酸の精製と結晶化法を発明し、金を溶かすことができる王水を発明した。また、彼はクエン酸、酢酸、酒石酸の発見者であるとされる。アルカリの概念も彼が生み出した。 第7代カリフ、マアムーンに仕えたフワーリズミーは、インドとギリシアの数学を総合して代数学を確立したことで知られ、アルゴリズムの語源となった人物である。 アルフラガヌスは第7代カリフ・マアムーンが組織した科学者チームの一員として、地球の直径の測定に参加した。また、水位計測器ナイロメーターの建設に関わった。 知恵の館の主任翻訳官を務めたフナイン・イブン・イスハークはプラトンの『国家論』やアリストテレスの『形而上学』、クラウディオス・プトレマイオスの『アルマゲスト』、ヒポクラテスやガレノスの医学書を翻訳した。 サービト・イブン=クッラはペルガのアポロニウス、アルキメデス、エウクレイデス、クラウディオス・プトレマイオスの著書を訳した。また、友愛数の発見者とされる。 シリアで活躍したバッターニーは球面幾何学、黄道傾斜角を発見した。月のクレーターなど多くの事物にバッターニーの名が残されている。 アル・ラーズィーは実用医学の基礎をつくった人物であり、エタノールを発見し、医療用のためにエタノールの精製も行った。コーヒーに関する最古の記録を残したことでも知られる。 イスラム神学→詳細は「カラーム」を参照

初期アッバース朝時代に公認の教義とされたイスラム神学にムータジラ学派がある。ギリシア哲学の影響を強く受けたムータジラ学派は合理主義的な解釈に特徴がある。マアムーンはムータジラ派を公認とし、それ以外の宗派を弾圧するが、合理主義的過ぎるが故に人々には受け入れられず、廃れてしまった。 文学 様々なジャンルの物語を集めた千夜一夜物語はカイロで完成されたが、その原型はバグダードで作られたといわれる。8世紀から9世紀のバグダードの繁栄ぶりと、バグダードに連なるネットワーク上で活躍した人々の姿を彷彿とさせる内容である。『ハールーン・アッ=ラシードの御名と光栄とが、中央アジアの丘々から北欧の森の奥まで、またマグレブからアンダルス、シナや韃靼の辺境にいたるまで鳴り渡った』と語られているように、ハールーン・アッ=ラシードの時代の物語というかたちになっている。 この物語の国際性は帝国内各地の物語が寄せ集められたことによる。語り手のシェヘラザードはペルシア系、アリババがアラブ系、シンドバードがインド系の名前であるが、ルーミーというギリシア人、ファランジーというヨーロッパ人、ハバシーというエチオピア人、アフリカの黒人も登場する。 千夜一夜物語にはユーラシアの大ネットワーク上で活躍する商人の話が多い。バスラから荒海に乗り出した船乗りシンドバードの話は有名であり、後のロビンソン・クルーソーの冒険、ガリバー旅行記などのモデルになっている。その話はアフリカ東岸、インド、東南アジア、中国への海路を開拓した勇敢な航海士、商人たちの苦難に満ちた航海が反映されている。 10世紀には、多くの文芸作品が生まれた。サアーリビーは、同時代の優れた詩人たちとその詩風を『ヤティーマ・アッ・ダフル』で紹介している。タヌーヒーは、バグダードを中心にみずからが見聞した説話を『座談の糧』にまとめた。また、豊富な説話はマカーマという文学ジャンルも生みだした。その才能から「バディー・ウッ・ザマーン」(時代の驚異)とも評されたアル・ハマザーニーがマカーマを創始し、アル・ハリーリーが大成した。百科全書的な書籍としては、アブル・ファラジュによるアラブ音楽についての大著『歌の書』があげられる。これらは、当時の社会や文化を伝える資料としても貴重な価値をもっている。 イスラム文明とヨーロッパアッバース朝では多くの物や情報が行き交い、物産の交流と共に文明の交流が進んだ。諸地域の文化、文明を差別なく取り入れたムスリムはユーラシア・アフリカ両大陸にわたるこれまでに見ないほど広範囲な世界文明を作り出した。そうした世界文明の痕跡はアラビア語の広がりからうかがい知ることが出来る。イスラム文明の一部は貿易や戦争によってヨーロッパに輸入し、後の産業革命を間接的に花開かせた。[21] 歴代カリフバグダード・アッバース朝

カイロ・アッバース朝

系図Cはカイロ・アッバース朝のカリフ

出典

参考書籍

関連項目外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||