|

光明寺 (綾部市)

光明寺(こうみょうじ)は、京都府綾部市にある真言宗醍醐派の寺院。山号は君尾山(きみのおさん)、本尊は千手観音。聖徳太子による開創を伝える古刹である。 歴史『君尾山略記』には、推古天皇7年(599年)、聖徳太子による開創と伝える。その後白鳳元年(673年)、役小角が修験道の道場とし、延喜年間(10世紀初)、醍醐寺開祖の聖宝(理源大師)により真言密教の道場として中興されたという。最盛期には山上山下に72坊を有したと伝える。 現存する二王門は、棟札の記載によれば仁治3年(1242年)から建長5年(1253年)にかけて建立されたものである。棟札によれば、門の再興には延暦寺西塔院の僧・覚承が関わっており、この頃は天台系寺院であったことが伺われる。 大栄7年(1527年)11月、大栄の乱(赤井の乱とも)の兵火を受けて本堂、三重塔、法華堂、常行堂、鎮守拝殿、行者堂、鐘楼、坊舎を焼失した。寺に残る再興勧進帳により、天文2年(1533年)以後、地元の有力者である上林氏により伽藍が再建されるが、元亀3年1572年と天正7年(1579年)に明智光秀の焼き討ちにあい再び焼失。江戸時代には領主藤掛氏の庇護を受けたが、寺勢は衰退した。享保18年1733年には山下の23坊が焼失している。現存する本堂の再建は天保7年(1836年)である。 明治時代初頭には山上に残っていた4坊がなくなり、寺勢はさらに衰退した。大正3年(1914年)、庫裏、方丈、客殿を焼失し、同5年(1916年)に庫裏が再建されている。 二王門 三間一戸、入母屋造、栩葺の二重門である。昭和25年(1950年)から昭和27年(1952年)10月まで行われた解体修理で、上層の柱から「宝治二年」(1248年)の墨書銘が発見された。また、床板に転用されていた棟札が発見され、その記載から、門は仁治3年(1242年)から建長5年(1253年)にかけて再建されたものであることが明らかになった。併せて永正13年(1516年)、享保14年(1729年)、安政6年(1859年)の3度にわたり修理が行われていたことも判明した。長押を多用し、下層の背面と上層には連子窓を設けるなど和様を基調とするが、頭貫の木鼻は大仏様(だいぶつよう)とする。二王(金剛力士)像を門の正面側でなく後の間に安置する点が珍しい。 中世にさかのぼる二重門(2階建で、下層と上層の境にも屋根の出をつくる門)は極めて稀少であり、建築年代が判明する点も貴重であり、修理完工後の昭和29年(1954年)に国宝に指定された。 2016年、修理が始まり3年後に終わる予定。 伽藍

文化財国宝重要文化財その他

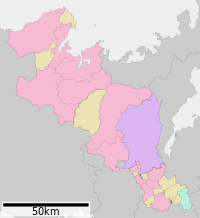

所在地〒623-1131 京都府綾部市睦寄町君尾1-1 交通アクセス脚注

参考文献

関連項目周辺情報外部リンクInformation related to 光明寺 (綾部市) |

||||||||||||||||||||||||