公益社団法人日本外国特派員協会(にほんがいこくとくはいんきょうかい、英: The Foreign Correspondents' Club of Japan / FCCJ)は、日本に派遣されている外国報道機関の特派員及びジャーナリストのために運営されている、社団法人の会員制クラブである[1]。

日本における外国人記者クラブであり、日本国内で単に「外国人記者クラブ」と言えばこの日本外国特派員協会のことを指す。

概説

丸の内二重橋ビルの表札。

丸の内二重橋ビルの表札。

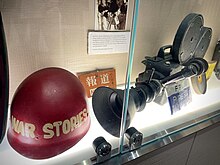

FCCJに展示されているCP-16カメラ、ヘルメット、腕章。

FCCJに展示されているCP-16カメラ、ヘルメット、腕章。

以前FCCJが入居していた有楽町電気ビル。

以前FCCJが入居していた有楽町電気ビル。

有楽町電気ビル時代のロビー。

有楽町電気ビル時代のロビー。

設立

1945年9月2日に第二次世界大戦が終結し日本が連合国軍の占領下におかれると、9月19日に日本新聞遵則(日本出版法)が制定され、日本の全てのメディアに対して検閲を含む情報統制が開始された[2]。しかし同時に、このような情報統制を受けずに日本で活動する連合国および中立国のメディアの記者やジャーナリストをサポートする組織の設立が必要とされた。

これを受けて、1945年11月に連合国軍司令官のダグラス・マッカーサー元帥の命令によって、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)より認可された連合国および中立国のメディアの記者やジャーナリスト向けのプレスクラブとして、マッカーサーの執務室があった第一生命ビル内に設立された。なお、設立時の名称は「東京特派員クラブ」であった。

改称と移転

その後、連合国軍による占領期間の終了後の1952年に「日本外国特派員協会」に改称し、1954年11月に外務省所管の民法上の社団法人として設立許可された。同年、朝鮮戦争の終結後に会員数が減少したことを受けて東京アメリカンクラブの建物内に移転した。その後の高度経済成長を受けて特派員数が増加したため1958年に移転した。

1976年、有楽町電気ビルに移転。その後しばらく有楽町電気ビルで活動したが、老朽化のため2018年に現在の場所に移った。

2014年、NPO法人制度の法改正(公益法人制度改革)により社団法人から公益社団法人へ移行した。

活動内容

現在は、日本に派遣されている外国報道機関の特派員及びジャーナリストを中心とする会員に職業上の便宜を与えると共に会員相互間の友好親睦を図ることを目的に、日本に駐在する外国人特派員やジャーナリストに対するニュースの収集、配信の便宜、取材のための設備の提供や講演会、討論会や記者会見等の開催運営などを行っている。

所在地は東京都千代田区丸の内の丸の内二重橋ビル内で、館内には会員向けの記者室や図書館、レストランやバーも併設されている。また、会員は貸し切りパーティーなどを開催することもできる。

施設

館内には、下記の会員専用施設と事務局がある。

従業員のほとんどが英語、もしくはそれ以外の言語に堪能である。記者向けの部屋が用意されているほか、館内では無線LANが使用できる。コピー機やPC用電源や郵便受けなども用意されている。

会員

「正会員」、「プロフェッショナル/ジャーナリストアソシエート会員」、「アソシエート会員」、「外交官アソシエート会員」など複数の会員資格がある。いずれの会員資格も会員2名による推薦と入会審査委員会による審査を通過することが必要であるが、会員の国籍は問わないうえに、「日本記者クラブ」や公的機関に置かれている「記者クラブ」とは違い、雑誌やウェブ媒体の記者や、さらにフリーランスのジャーナリストの入会、加盟も可能である。また、90日以内の短期で日本を訪問し活動するジャーナリストのための「ゲスト会員」制度もある。

2023年時点での会員総数は1450人(2023年3月時点)。正会員である特派員など外国人ジャーナリストは約350人で、外国メディアの関心が日本から中華人民共和国やインド、シンガポールなどほかのアジア諸国にも広がったことや、アジア太平洋地域の統括支社をシンガポールなど英語圏に移すメディアが多いこともあり、「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙や「タイムズ」紙の様に記者の数を大幅に減らしたり、「タイム」誌や「ニューズウィーク」誌のように経営難のために東京支局を閉鎖するメディア、さらに「毎日デイリーニューズ」紙や「ヘラルド朝日」紙など廃刊となる英語メディアもあり、2000年以降過去10年間に正会員数は20%減った[3]。

2015年9月時点での会員平均年齢は約62歳とほぼ現役世代を脱し、さらなる著名メディアのジャーナリストを中心にした会員数減少と[4]高齢化、フリージャーナリストと非メディア系の企業の会員が増えていることが懸念されている。

正会員とアソシエート会員は、映画「慕情」の舞台となったことで著名な香港の「香港外国記者会(英語版)(フォーリン・コレスポンデント・クラブ)」や、ワシントンD.C.の「ナショナル・プレス・クラブ(英語版)」などの世界各国の記者クラブを利用することもできる。

歴代代表

| 名前

|

所属

|

期間

|

| Howard Handleman |

International News Service |

1945年10月 - 12月

|

| Robert Cochrane |

Baltimore Sun |

1946年1月 - 6月

|

| Walter Simmons |

Chicago Tribune |

1946年7月 - 12月

|

| Tom Lambert |

Associated Press |

1947年1月 - 6月

|

| George Folster |

NBC |

1947年7月 - 1948年6月

|

| Keyes Beech |

Chicago Daily News |

1948年7月 - 1949年6月

|

| Allen S. Raymond |

New York Herald Tribune |

1949年7月 - 1950年6月

|

| Burton Crane |

The New York Times |

1950年7月 - 1951年6月

|

| Joe Fromm |

U.S. News & World Report |

1951年7月 - 1952年6月

|

| William Jorden |

Associated Press |

1952年7月 - 1953年6月

|

| Dwight Martin |

Time-Life |

1953年7月 - 1954年6月

|

| Hessell Tiltman |

Manchester Guardian |

1954年7月 - 1954年9月

|

| Rutherford Poats |

United Press |

1954年10月 - 1955年6月

|

| Robert Eunson |

Associated Press |

1955年7月 - 1956年3月

|

| Marvin Stone |

International News Service |

1956年4月 - 1957年3月

|

| Earnest Hoberecht |

United Press |

1957年4月 - 1958年3月

|

| LeRoy Hansen |

United Press |

1958年4月 - 1958年12月

1959年7月 - 1960年6月

|

| Sydney Brookes |

Reuters |

1958年12月 - 1959年6月

|

| Nathan Polowetzkey |

Associated Press |

1960年7月 - 1961年6月

|

| John Randolph |

Associated Press |

1961年7月 - 1962年6月

|

| Fritz Steck |

Neue Zuercher Zeitung |

1962年7月 - 1963年6月

|

| Lee Chia |

Central News Agency |

1963年7月 - 1964年6月

|

| Julius Cohn |

Fairchild Publications |

1964年7月 - 1965年6月

|

| John Roderick |

Associated Press |

1965年7月 - 1966年6月

|

| Frank Devine |

Australian Newspapers Association |

1966年7月 - 1967年6月

|

| Al Kaff |

United Press International |

1967年7月 - 1968年6月

|

| Henry Hartzenbusch |

Associated Press |

1968年7月 - 1969年6月

|

| Ugo Puntieri |

Agenzia Nazionale Stampa Associata |

1969年7月 - 1970年6月

|

| John Rich |

NBC |

1970年7月 - 1971年6月

|

| Pierre Brisard |

Agence France-Presse |

1971年7月 - 1972年6月

|

| Mack Chrysler |

U.S. News & World Report |

1972年7月 - 1973年6月

|

| Sam Jameson |

Los Angeles Times |

1973年7月 - 1974年6月

|

| Max Desfor |

Associated Press |

1974年7月 - 1975年6月

|

| Al Cullison |

Daily Telegraph |

1975年7月 - 1976年6月

|

| Bill Shinn |

Sisa News Agency |

1976年7月 - 1977年6月

|

| Frederick Marks |

United Press International |

1977年7月 - 1978年6月

|

| Bruce Dunning |

CBS |

1978年7月 - 1979年6月

|

| Swadesh DeRoy |

Press Trust of India |

1979年7月 - 1980年6月

|

| Jack Russell |

NBC |

1980年7月 - 1981年6月

|

| Edwin Reingold |

Time |

1981年7月 - 1982年6月

|

| Karel van Wolferen |

NRC-Handelsblad |

1982年7月 - 1983年6月

|

| Ken Ishii |

International Herald Tribune |

1983年7月 - 1984年6月

|

| Mary Ann Maskery |

American Broadcasting Company |

1984年7月 - 1985年6月

|

| Jurek Martin |

Financial Times |

1985年7月 - 1986年6月

|

| Bruce Macdonell |

GlobeNet |

1986年7月 - 1987年6月

|

| Naoaki Usui |

McGraw-Hill World News |

1987年7月 - 1988年6月

|

| Andrew Horvat |

The Independent |

1988年7月 - 1989年6月

|

| Mike Tharp |

U.S. News & World Report |

1989年7月 - 1990年6月

|

| Peter McGill |

The Observer |

1990年7月 - 1991年6月

|

| David Powers |

BBC |

1991年7月 - 1992年6月

|

| Clayton Jones |

Christian Science Monitor |

1992年7月 - 1993年6月

|

| Lew Simons |

Knight-Ridder |

1993年7月 - 1994年6月

|

| Gebhard Hielscher |

Süddeutsche Zeitung |

1994年7月 - 1995年6月

|

| James Lagier |

Associated Press |

1995年7月 - 1996年6月

|

| William Dawkins |

Financial Times |

1996年7月 - 1997年6月

|

| Steven Herman |

CBS Radio/Discovery Channel |

1997年7月 - 1998年6月

|

| Robert Neff |

Business Week |

1998年7月 - 1999年6月

|

| Roger Schreffler |

E.I.U.Publication |

1999年7月 - 2000年6月

|

| James Treece |

Automotive News |

2000年7月 - 2001年6月

|

| Kazuo Abiko |

Associated Press |

2001年7月 - 2002年6月

|

| Hans van der Lugt |

NRC-Handelsblad |

2002年7月 - 2003年6月

|

| Myron Belkind |

Associated Press |

2003年7月 - 2004年3月

|

| Dan Sloan |

Reuters |

2004年4月 - 2004年6月

2005年7月 - 2006年6月

|

| Anthony Rowley |

Business Times |

2004年7月 - 2005年6月

|

| Dennis Normile |

Science |

2006年7月 - 2007年6月

|

| Martyn Williams |

IDG News Service |

2007年7月 - 2008年6月

|

| Catherine Makino |

Inter Press Service |

2008年7月 - 2009年6月

|

| Monzurul Huq |

Daily Prothom Alo |

2009年7月 - 2010年6月

|

| Georges Baumgartner |

Swiss Radio and Television |

2010年7月 - 2013年6月

|

| Lucy Birmingham |

Freelance |

2013年7月 - 2015年6月

|

| James Simms |

Forbes |

2015年7月 - 2015年9月

|

| Suvendrini Kakuchi |

University World News |

2015年9月 - 2016年6月

|

| Peter Langan |

Freelance |

2016年6月 - 2016年9月

|

| Khaldon Azhari |

PanOrient News |

2016年9月 - 2018年7月

|

| Isabel Reynolds |

Bloomberg L.P. |

2020年9月 - 2021年7月

|

主な活動

主催会見

会見の模様

会見の模様

週1-2回程度、内外の政治家や実業家、文化人やスポーツ選手など様々な人物を招いて会員向けに主催会見を行っている。なお会見は会見者の母語や日本語、英語で行われ、英語以外の言語で行われる際は英語の通訳がつく。質問を受ける人物は、英語を一言は話さなくてはならないというルールがある。会見には会員のみが出席可能である。

招待される人物はその国籍や職業、所属母体や政治信条を問われず、また日本の大手メディアでは取り上げられないような人物も招かれることも多い。また、日本記者クラブや各記者クラブに所属しているような日本の大手マスコミの記者ではなく、会見者とのしがらみのない外国人記者が会員の多くを占めることから、日本の大手メディアではタブー視、もしくは躊躇される質問も行われることが多い。その質疑内容が会員らによって諸外国のメディアに伝えられた結果、内外に大きな影響を及ぼすこともある[5]。

著名な例として、1974年10月、月刊誌「文藝春秋」上でジャーナリストの立花隆により資金問題を追及された田中角栄首相が、同月22日に主催会見に招かれた際に会員記者からの質問攻めに逢い、その模様が国内外のメディアに流された結果、それまで田中首相の資金問題について取り上げることに躊躇していた日本の大手メディア(新聞やテレビ、通信社)も、資金問題を大っぴらに報道するようになった結果を呼んだと言われている[6]。なお、田中はこの時の資金問題追及による首相退陣から2年後の1976年にロッキード事件において逮捕、起訴された。これ以降自由民主党の現役首相が出席したことはない(2024年時点)。

イベントなど

会員の知識向上や親睦、日本の文化や経済、習慣への理解促進を目的に、内外の専門家を招いた勉強会や国内プレスツアー、各種パーティー、ライブイベント、内外の映画上映会や演奏会、きき酒会やワイン会など様々なイベントを行っている。ジャーナリストを目指す大学生や大学院生に奨学金を提供している。

争議・騒動

- 2008年のリーマン・ショック後にFCCJの収支が悪化し、経営側による一方的な就業規則改定や団交拒否などが発生。降格人事や手当カットをめぐる2012年2月の訴訟では、組合側が勝利和解した[7]。

- 2014年に公益法人化するにあたり、収益の半分以上を公的奉仕・活動に費やさなければならないという規定水準の達成を理由に、料飲部門を株式会社アラスカに外注化することを決定し、スタッフの大量解雇を表明した[8]。組合側は団体交渉で従業員の雇用の引き継ぎを協会側に要求したが、「誰を雇うかはアラスカが決める」と協会側が突っぱねたため、困った従業員らはアラスカにも団交を求めたが、同社代理人である弁護士名で拒否の文書が届き、話し合いに応じなかった[9]。組合側は労働組合法違反(団交拒否など)にあたるとして、協会とアラスカの両者を相手取り、2012年5月に東京都労働委員会に救済申し立てを行ったが、これに対し協会が、飲料部門以外で働く人も含め、契約社員とパート64人を6月いっぱいで雇い止めすると通告したため、組合が反発し、ストライキを決行し大騒ぎとなった[9]。協会は同年7月末に契約・パート社員36人の大量雇い止めを強行したため、解雇者のうち10人が東京地裁に仮処分を申請した結果、2013年6月に、契約社員の3人についての雇い止め無効を認める仮処分決定が出たが、他の仕事に就いているとして地位保全は認められなかった[10]。都労委の場での和解協議も不調に終わったため、同年12月、雇い止めされた従業員と異動・降格により手当カットされた組合役員らを原告に本訴訟に踏み切った[10]。また、理事会での公益法人化方針の決定や大量解雇、労組攻撃に対して同協会の元会長らによる訴訟も起こされた[10]。

- 2015年5月には、協会人事などを巡る不透明さへの反発から財務委員や会員資格審査委員など幹部が一斉辞任するなどの騒動があり[11]、同年9月には、6月に選出されたばかりの役員がわずか3か月で突然変更された[12]。従来、協会では投票権を持つ正会員が会長、第一、第二副会長、書記、会計、平理事4名を個別に選んでいたが、公益社団法人認定以来、正会員が選んだ理事9名の互選により会長以下を選出するシステムに変更され、6月に選出された理事は互選により役職が決定されていた[13]。この新理事たちが協会改革を進めようとしたが、前政権の理事会記録等非公開協定により、必要な書類を閲覧できないなど停滞していたため、現状打開のために9月24日に再選挙が行われた[13]。

- 2020年5月、協会の月刊誌の表紙に東京オリンピックの大会エンブレムと新型コロナウイルスのイメージを掛け合わせたデザインが掲載されたことについて、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は「世界中で人命、経済などに多大な被害がもたらされている中で、多くの人々、特に大会を目指す世界中のアスリートへの配慮を欠く行為であり誠に遺憾だ」と抗議し、「著作権法上の著作権の侵害にも当たる」としてデザインの取り下げを求めた[14][15][16][17]。このことについて、外国のネットユーザーからも「欧米人の自由とはこういうことなんだ。無礼を率直とはき違える道徳レベル」、「日本より状況がひどい英国の人間が日本の状況を風刺するとか、これ以上の厚顔無恥はない」などと批判の声があがった[18]。翌日には「著作権上の問題」としてエンブレムの取り下げ・謝罪をした[19]。

その他

出典

関連項目

外部リンク