|

Микроэкономика Микроэконо́мика (др.-греч. μικρός — маленький; οἶκος — дом; νόμος — закон) — раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных экономических агентов в ходе их производственной, распределительной, потребительской и обменной деятельности. Микроэкономика изучает, как и почему принимаются экономические решения на индивидуальном уровне: как потребители принимают решения о покупке с учётом цен на товары и услуги, а также с учётом уровня доходов; как фирмы планируют производство с учётом уровня технологий, а также с учётом цен на ресурсы, готовых товаров и услуг; как работники решают, где и сколько им необходимо работать, как в результате индивидуальных решений складывается общее рыночное равновесие, определяющее уровень цен и т. д. В рамках микроэкономики изучаются наиболее базовые для всей экономики модели. Углубленный анализ поведения экономических агентов осуществляется в рамках специальных областей, например: Теория контрактов или Теория отраслевых рынков. Микроэкономические модели являются фундаментом, на котором строится макроэкономика. В современной макроэкономике все зависимости между агрегированными величинами (ВВП, инфляция, безработица и т. п.) получаются как результат множества индивидуальных решений экономических агентов. Разделы микроэкономикиМикроэкономика изучает экономические отношения, связанные с эффективным использованием ограниченных ресурсов. В рамках микроэкономических моделей предполагается, что агенты делают выбор наилучшего c точки зрения некоторого критерия варианта использования ограниченных ресурсов. Микроэкономика исходит из предпосылки о рациональности или ограниченной рациональности поведения экономических агентов. Нерациональный выбор изучается в рамках поведенческой экономики. Микроэкономика включает в себя следующие разделы:

Существуют специальные разделы экономики, которые опираясь на базовые идеи микроэкономики, углублённо изучают отдельные аспекты поведения экономических агентов.

Методы микроэкономического анализаМикроэкономика использует общие и частные методы. К общим методам относят: абстракция, аналогия, индукция, дедукция, анализ, синтез. К частным относят:

Этапы развития микроэкономики0. Классическая политическая экономия: в рамках исследований классиков политической экономии — Адама Смита, Давида Рикардо, Жана Батиста Сэя, Томаса Мальтуса — рассмотрение микроэкономических аспектов деятельности народного хозяйства было неотъемлемой частью общих экономических рассуждений о причинах формирования богатства. I. «до 1871 года» не появилось известного научного труда, предлагавшего новую систему экономического мышления взамен классической. Однако появлялись работы, предлагавшие отдельные подходы, впоследствии вошедшие в инструментарий экономической теории. Так, в 1826 году немец Иоганн фон Тюнен впервые использовал дифференциальное исчисление в экономической науке и предложил свой вариант дифференциальной ренты в пространственной экономике. Француз Огюст Курно в 1838 году предложил вариант анализа поведения фирм на рынке («модель Курно»). В 1854 году Герман Госсен исследовал психологический фактор экономического поведения субъектов и сформулировал законы насыщения потребностей человека. II. 1871—1880-е годы. «Маржиналистская революция» 1871——1874 (использование в анализе предельных величин и отказ от теории трудовой стоимости австрийцем Карлом Менгером, англичанином Уильямом Стенли Джевонсом и швейцарцем Леоном Вальрасом) привела к формированию новой дисциплины, названной по-английски «economics» («экономической теорией»). Австрийская школа — Карл Менгер, Эйген фон Бём-Баверк, Фридрих фон Визер открыли принципы предельной полезности и предложили порядковый (ординалистский) подход к её определению. Модернизировав теорию предельной полезности, американец Джон Бейтс Кларк создал теорию предельной производительности факторов производства. Математическая школа Уильяма Стенли Джевонса и Лозаннская школа Леона Вальраса использовали аппарат дифференциального исчисления для анализа поведения как потребителя, так и производителя в условиях совершенной конкуренции. Одновременно Леон Вальрас, впервые после «Экономической таблицы» Франсуа Кенэ, предложил математическую модель общего экономического равновесия в экономике. III. 1890—1920-е годы. В 1890 году английский экономист Альфред Маршалл публикует свою монографию, ставшую основным учебником по микроэкономике первой половины XX века. Он предложил компромиссный вариант определения рыночной стоимости предельной полезностью и затратами производства, сформулировал Закон спроса и предложения. Артур Пигу продолжил исследования Маршалла, проанализировав ситуацию монопольных рынков и вариантов государственного регулирования возникающих рыночных несовершенств с помощью налогов. Представители математической школы (Вильфредо Парето, Фрэнсис Эджворт) используя математику как инструмент экономических исследований, предложили количественный (кардиналистский) подход к определению предельной полезности, обосновали теорию общего экономического равновесия. IV. 1930—1960-е годы. Микроэкономика пополняется новыми открытиями. В публикациях 1930-х годов началось активное исследование ситуаций монополистической конкуренции и олигополии (Джоан Робинсон (1933), Эдвард Чемберлин (1933), Генрих фон Штакельберг (1934)). В 1930—1940-е годы происходит активное изучение различных микроэкономических моделей. В рамках изучения влияния цен на поведение потребителя Джон Хикс выделяет эффекты дохода и замещения (ранняя работа Евгения Слуцкого была не замечена англоязычными авторами). В связи с появлением в 1936 году трактата Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» экономическая теория разделилась на два крупных блока — микроэкономику и макроэкономику (в дальнейшем отделилась также международная экономика). Одновременно с начала 1930-х годов началось развитие эконометрики. Выход в 1944 году работы «Теория игр и экономическое поведение» Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна ознаменовал появление нового теоретического подхода для анализа экономического поведения в рамках микроэкономики — теории игр. Однако только после работ Джона Нэша в начале 1950-х годов новый инструментарий стал входить в практику использования экономистов-теоретиков. Базовые экономические понятия Экономические потребности — внутренние мотивы, побуждающие к экономической деятельности. Экономические блага — средства удовлетворения экономических потребностей (вещи, услуги). Среди экономических благ необходимо выделить взаимозаменяемые — субституты (чай, кофе, поезд или самолёт), взаимодополняемые — комплементарные товары (бумага — ручка, авто — бензин). Экономические блага делят на — настоящие и будущие, прямые (потребительские) и косвенные (производственные).

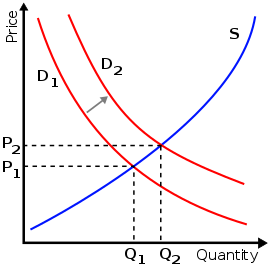

Спрос и предложениеКривая спроса  Функция спроса — функция, определяющая спрос в зависимости от влияющих на него факторов. Кривая спроса показывает какое количество экономических благ готовы приобрести покупатели по разным ценам в данный момент времени. Факторы, влияющие на спрос (неценовые)

Под влиянием неценовых факторов происходит изменение спроса. Перемещение кривой в положение при увеличении спроса, при уменьшении — в . Кривая предложенияФункция предложения — определяет предложение в зависимости от влияющих на него факторов. Факторы, влияющие на предложение (неценовые) Равновесная цена  Равновесная цена — это цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конкурентных сил. , . Поскольку цена равновесия обычно ниже максимально предлагаемой потребителями цены, величину излишка графически можно изобразить фигурой . В свою очередь равновесная цена обычно выше минимальной цены, которую готовы предложить производители (). Общая выручка — . Разность между общей выручкой и затратами производителя () составляет излишек (прибыль) производителя. Паутинообразная модельПаутинообразная модель — простейшая динамическая модель, показывающая затухающие колебания, в результате которых формируется равновесие. Она отражает формирование равновесия в отрасли с фиксированным циклом производства, когда производители, приняв решение на основании существовавших в предыдущих годах цен, уже не могут изменить объём производства. Например в сельском хозяйстве, когда ориентируются на урожай предыдущего года, не учитывая стихийных бедствий. См. такжеЛитература

Ссылки

Information related to Микроэкономика |