|

Укек

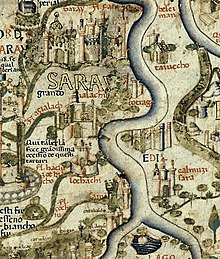

Укек — один из крупнейших татарских городов Золотой Орды[1], имеющий статус федерального объекта культурного наследия России. Появление города относится к середине XIII века. После разрушительных походов Тамерлана город пришёл в сильный упадок или вовсе погиб. К концу XVI века проходившие мимо путешественники упоминают, что от города остались лишь руины. Современный микрорайон Саратова, находящийся на территории древнего города, носит схожее название Увек. Сам археологический памятник имеет название Увекское городище. Местоположение Увекское городище расположено на южной окраине Заводского района Саратова, у посёлков Увек и Нефтяной и железнодорожных станций Увек, Правобережный и Нефтяная. С востока городище ограничено Волгоградским водохранилищем, а с запада — горой Каланча[2]. НазваниеПервое письменное упоминание города встречается в «Путешествии» Марко Поло, где автор его называет «Укака» (Oukaka)[3]. В арабских источниках, а также на монетах[4], найденных во время раскопок, этот город уже упоминается под названием «Укек». Существует три версии происхождения названия города. Согласно одной версии, название города происходит из монгольского языка и переводится как «ящик для хранения посуды» или «плотина из фашины и земли» — из-за формы горы, под которой стоял город. Согласно ещё одной версии, название города происходит из тюркских языков и переводится как «покатость»[5]. Наконец, согласно третьей версии, это название древнетюркского происхождения и переводится как «башня»[6]. К XVIII веку название города превратилось в более благозвучное для русского уха слово Увек, под которым сейчас известен современный посёлок на месте древнего города[7]. ИсторияОснование Укека учёные относят к 50-м годам XIII века. Город был основан в удобном для переправы через Волгу месте возле сужения реки. Новые города Золотой орды обычно строились с нуля, а не на месте имеющихся поселений; впрочем, в культурном слое Укека были обнаружены следы ещё более древних поселений. Город был ремесленным и торговым центром, а также центром сельскохозяйственного округа. Известная сейчас площадь городища составляет 205 га, но в средневековье могла быть ещё больше, потому что часть города к нашим дням оказалась затоплена Волгой. На момент наивысшего расцвета в Укеке проживало 9—10 тысяч человек[8]. Считается, что впервые об этом городе пишет францисканский монах Гильом де Рубрук, не приводя его названия. Он писал о посещении в 1250-х годах некоего местечка с переправой через Волгу: новый поселок «татары устроили вперемежку из русских и сарацин»[9]. Достоверно же город впервые упоминает венецианский купец Марко Поло, чьи отец и дядя посетили этот город в 1262 году. В 1334 году здесь побывал арабский путешественник Ибн Баттута, который записал, что Укек — город «средней величины, но красивой постройки, с обильными благами и сильной стужей»[10]. Большинство прочих современных источников описывают этот город лишь вкратце[11]. Наивысшего расцвета город достигает при хане Тохте (1291—1312): при нём чеканится большое количество серебряных монет, этим периодом датируются элитарные вещи, найденные на городище; в период его правления в Укеке проживают представители монгольской элиты, развиваются экономические связи с западом. При хане Узбеке город теряет право на чеканку собственной монеты, но сохраняется общая тенденция роста города[12]. В период великой замятни Укек претерпевает некоторое подобие упадка — город уменьшается в размерах, сокращается монетное обращение, к этому же периоду относят и строительство рва и валов вокруг города. Вероятно, в это время произошло разграбление города в ходе гражданской войны. Впрочем, после окончания замятни, с началом правления хана Тохтамыша, происходит экономический рост города[13].  В 1395 году Тамерлан, преследуя хана Тохтамыша, напал на Укек и разграбил город[14]. Считается, что это событие уничтожило город. В то же время, исследователь Укека Франц Владимирович Баллод полагал, что город мог существовать и после этого, поскольку на городище были найдены монеты XV—XVI веков[15]. В Крыму в составе Ай-Васильского клада был найден 1 дирхем хана Большой Орды Махмуда, отчеканенный в Укеке уже после его разрушения[16]. Этот факт свидетельствует о том, что город не прекратил своего существования после его разорения Тамерланом. Ещё одним свидетельством в пользу продолжения существования города является то, что Укек под названием Iochahi был обозначен на карте Фра-Мауро, составленной в 1459 году[17]. К 1558 году Укек уже представлял собой руины. В этом году английский дипломат и путешественник Энтони Дженкинсон застал на месте города лишь разрушенную крепость[18]. Другой английский путешественник XVI века Христофор Бэрроу более подробно описывает руины Укека:

В 1590 году неподалёку от Укека воевода Григорий Засекин основал Саратов. Путешественники, описывавшие первоначальный Саратов, отмечали постройки Укека как хорошо заметные, но вскоре они исчезают[20]. Отчасти это связано с использованием строительного материала из Укека для строительства Саратова. В частности, в середине XIX века несколько улиц было вымощено булыжником, добытым из руин Золотоордынского города[21]. Раскопки УкекаВ 1834 году учёный-востоковед Христиан Данилович Френ опубликовал первую научную работу об Укеке. В этой статье он описал все известные письменные сведения об Укеке, а также доказал, что Укек из письменных источников следует отождествлять с городищем на месте посёлка Увек близ Саратова. Вскоре после публикации этой статьи Укеком заинтересовались и саратовские учёные[22]. На первых порах исследование города носило бессистемный характер: производили осмотр городища, скупали предметы древностей у местного населения, делали шурфы. Тогда же была организована Саратовская учёная архивная комиссия, которая сыграла большую роль в охране памятника. В 1891 году были проведены первые раскопки Увекского городища под руководством Степана Семёновича Краснодубровского. Раскопки производились слишком спешно, что отрицательно сказалось на результатах и уровне составленной документации. Эти раскопки вызвали серьёзную критику в научной среде[23]. В ходе данных раскопок было заложено 5 крупных раскопов и частично вскрыто 3 или 4 постройки золотоордынского времени[24]. 22 сентября (4 октября) 1895 года Саратов посетил французский археолог барон де Бай. При его участии проводились небольшие археологические раскопки, в ходе которых была осмотрена золотоордынская баня[24]. В 1913 году под руководством Петра Николаевича Шишкина проводились раскопки мавзолея первой половины XIV века[25]. В 1919 году Франц Владимирович Баллод организовал археологическую экспедицию по Поволжью, где было обследовано в том числе и Увекское городище. Они были связаны с ожидаемым строительством железнодорожного моста через Волгу и несли охранный характер. По итогам этих раскопок Баллод написал книгу «Приволжские Помпеи», где подробно описал археологический профиль региона[26]. Последние раскопки в XX веке были проведены в 1923 году, после чего практически прекратились[27]. Все дальнейшие исследования были посвящены теоретическому осмыслению уже накопленного материала, комплексных исследований при этом не проводилось. С 2005 года начались ежегодные археологические раскопки Увекского городища. В 2005—2007 гг. был раскопан участок северо-западного некрополя, в 2008—2009 гг. проводились раскопки жилища мастера-ювелира и гидротехнического сооружения возле северо-западного некрополя, в 2010—2013 гг. был произведён раскоп центральной части города[28]. В 2014—2017 гг. проводились раскопки на западной и южной окраинах городища; также были проведены работы по уточнению границ городища, по итогам которых был получен статус федерального объекта культурного наследия. НаселениеУкек был полиэтничным городом. Помимо монголов, тут проживали кыпчаки, булгары, русские, мордва[29], возможно, армяне[30]. Общая численность населения города оценивается в 9—10 тысяч человек. Судя по археологическим находкам, в Укеке были хорошо известны арабский и персидский литературные языки, однако население между собой общалось на тюркских, финно-угорских и древнерусском языках[31]. Антропологически исследованы две группы черепов горожан: из элитных погребений и из северо-западного некрополя, в котором хоронили простолюдинов. Элитная серия по облику схожа с населением крупных нижневолжских городов Золотой Орды. Группа северо-западного некрополя сочетает сильную горизонтальную профилировку с ослабленным выступанием носовых костей, что сближает её со средневековой мордвой, восточными группами кривичей и вятичей[32]. В городе было развито ремесленное производство: тут занимались гончарством, ювелирным делом[33], стеклоделием[34], был свой монетный двор. В окрестностях Укека русское население могло практиковать пашенное земледелие[35]. Известно имя лишь одного жителя города: Яхья сын Мухаммеда, чья надгробная плита была обнаружена в 1907-м году[36]. Русское население в Укеке жило обособленно, в так называемых христианских кварталах. Известно два таких квартала: на юго-западной и северной окраинах города[37]. В юго-западном христианском квартале была также обнаружен христианский храм[38]. Возможно, некоторые русские также проживали за пределами христианских кварталов в качестве рабов. Некоторые религиозные предметы, такие как энколпионы или иконки, производились в самом Укеке. Также для нужд русского населения производили звездчатые колты[39]. Судя по археозоологическим данным, русское население Укека в качестве источника белка питалось в основном говядиной и бараниной[40]. Доля рыбы в питании русских жителей города была на удивление невелика[41]. Существуют косвенные свидетельства о проживании в Укеке армян. Христофер Бэрроу, побывавший в Укеке в 1579 году, описывает могильные плиты с надписями на языке, который он посчитал армянским. Археолог XIX-го века Ф. В. Духовников также обнаружил могильную плиту с надписью, которую он посчитал армянской. Однако сейчас эти находки оказались утеряны, а других свидетельств пребывания в Укеке армян не существует[42]. План города Судя по археологическим находкам, город тянулся широкой полосой вдоль Волги. Размеры городища составляют более трёх километров с севера на юг и почти полтора километра с запада на восток[2]. Укек условно делится на центральную часть и окраины. Центральная часть площадью около 60 га была укреплена при помощи вала и рва на севере и юго-западе города; эти укрепления до наших дней не сохранились. Вероятнее всего, что эти укрепления возводились после начала великой замятни, то есть в 1360-е годы[43]. Из-за практически полной застройки городища планировка города в целом остаётся неясной[2]. В центральной части города проживало зажиточное население, располагались административные здания и мечети, здесь же находилась и цитадель. Через эту часть города проходила главная улица Укека — от Волги на Укекско-Рязанский путь[44]. Дома в этой части города были сооружены из обожженного кирпича на известковом растворе. Фасады зданий, а также внутренние парадные помещения украшались наборными майоликовыми панно из разноцветных изразцов[45]. Рисунок там был геометрическим или растительным. Здесь же располагались крупные аристократические усадьбы, окруженные высокими стенами, с бассейнами-водоемами, с богатыми домами из сырцового кирпича. Дома отличались пышностью и роскошью отделки. В комнатах вдоль трех стен устраивалась лежанка-суфа, внутри которой от печи проходили дымоходы-каналы для её обогрева[45]. На внутренней стороне печи делали насечки для выпечки лепешек. Пол в жилище был земляной и кирпичный. Вдоль Волги тянулся промышленный район. Здесь были расположены гончарные заводы, кузницы и другие промышленные сооружения[44]. В гончарных горнах изготовляли кирпич, изразцы, майолику и разнообразную посуду — простую и покрытую снаружи глазурью. В этом районе можно было увидеть стоящие тесно друг к другу небольшие дома, в которых жили мелкие торговцы, владельцы мастерских, наиболее квалифицированные полузависимые ремесленники. В домах были очаги. Отдельные кварталы занимали большие землянки с укрепленными сырцовым кирпичом стенами. Вдоль стен устраивались широкие лавки-суфы. Обогревалось такое помещение жаровнями с горячими углями. В этих землянках обитали рабы-ремесленники. Вероятно, такие же общие землянки имелись и в северной части города, в так называемых «христианских» кварталах, где жили русские, армяне и другие немусульмане. Здесь даже имелись христианские церкви и часовни. Были здесь и собственные жилища жителей. Укек считался для своего времени благоустроенным городом, с водопроводом из глиняных труб и, видимо, со сточной системой. Вода поступала из водоёма, который располагался выше по горе; для распределения воды по городу использовалось специальное сооружение наподобие башни со множеством отверстий из глиняных труб[44]. В Укеке также присутствовала миссия Францисканского ордена, которая там появилась не позднее 1320 г.[46] По окраинам города располагалось несколькой некрополей. Археологические находкиСамое большое собрание археологических находок с Увекского городища находится в Саратовском областном музее краеведения — более трёх с половиной тысяч предметов[47]. В меньшем количестве эти находки представлены в Энгельсском краеведческом музее, Эрмитаже, Государственном историческом музее, Лувре и Британском музее[48].  Захоронение знатной женщиныВ 1913-м году под руководством Петра Николаевича Шишкина произведено исследование мавзолея. Любопытно богатое захоронение женщины в кирпичном склепе. На женщине была надета тонкая длинная шелковая рубаха, а сверху — парчовый, густо расшитый серебряными нитями халат. На ногах её были сафьяновые сапожки с острыми, слегка загнутыми вверх носами и мягкими подошвами. Голову погребенной украшала шапка-бокка, сшитая из дорогой ткани и имевшая вверху украшеную материей, жемчугом и серебряными золочёными бляшками берестяную трубочку, куда убиралась заплетённая коса. Верх трубочки заканчивался красивым павлиньим пером. На руках женщины были золотые пластинчатые браслеты. Также в могиле найдены серебряная и деревянная посуда, деревянная ложка, гребень, золотые серьги в виде знака вопроса, золотые кружочки (имитация монет), бронзовое зеркало. И обряд захоронения, и дорогие вещи свидетельствуют, что это было погребение знатной особы, жены какого-то богатого человека. Вещи из этого уникального по сохранности комплекса выставлены в одном из залов Саратовского областного музея краеведения[49].  Печать князя МихаилаВ Укеке помимо постоянного русского населения также могли оказываться и русские князья. В XIX веке на Увекском городище была найдена каменная печать, которую некоторые исследователи приписывают князю Михаилу Черниговскому, казнённому в Золотой орде. Вскоре вследствие многочисленных пересылок печать оказалась утеряна, но сохранились её оттиски и архивные данные. В середине печати изображён геральдический леопард, а вокруг идёт надпись «ПЕЧАТЬ КНЯЖЯ МНХАIЛЪ». Существует мнение, что печать также могла принадлежать не самому князю, а его представителю, и древнерусскую надпись на печати стоит читать как «печать княжая, Михаила»[50]. Нумизматические находкиПервые найденные на Увекском городище монеты датируются временем правления хана Мунке и были отчеканены в Булгаре. Во время правления хана Менгу-Тимура в городе открывается монетный двор и появляются первые укекские монеты — их отличительной особенностью является отсутствие тамги дома Бату, которая присутствует на монетах всех других золотоордынских городов. В период правления хана Тохты город достигает высшего экономического расцвета — наибольшее количество найденных монет чеканено именно от его имени. В период правления хана Узбека в городе закрывается монетный двор, оборудование и мастера, по-видимому, были отправлены в Сарай. В Укеке начинает преобладать хождение монет мохшанского чекана. С началом великой замятни монетное обращение резко сокращается, после разорения города Тамерланом вовсе прекращается. Впрочем, на городище были найдены монеты XV—XVI веков, что позволяет предполагать, что город продолжил существовать некоторое время после нападания Тамерлана. Укек чеканил как серебряные алтыны, которые расходились по Среднему Поволжью, так и медные пулы, рассчитанные на местное обращение[4][51][52]. Берестяная рукописьЛетом 1930 года колхозники села Подгорного, ныне Энгельсского района, рыли силосную яму и наткнулись на берестяную коробку, в которой находилась рукопись, написанная на берёсте. Тут же были обнаружены небольшая бронзовая чашечка с остатками туши и костяное перо. Ленинградские ученые установили, что часть рукописи выполнена на уйгурском языке и плохо сохранилась, остальные страницы содержали монгольский текст. Датирована рукопись началом XIV века. Изучение её текста показало, что монгольский текст содержит стихи. Рукопись из Подгорного — уникальный памятник средневекового монгольского языка, письменности и литературы, и имеет большое историко-литературное значение, в том числе свидетельствуя о продолжении монгольских культурных традиций в золотоордынских поселениях Поволжья в конце XIV—XV веках. Сохранность городищаВ отличие от прочих археологических памятников Золотой орды, состояние Увекского городища оставляет желать лучшего. Около трети городища сейчас находится на дне Волгоградского водохранилища, большая часть оставшегося городища застроена частными постройками. С самого момента основания город находился в оползневой зоне, где оседает и разрушается почва. Помимо этого, часть Увекского городища, выходящая к Волге, постоянно подмывалась рекой, из-за чего уже к концу XIX века значительная часть археологического памятника оказалась под водой[53]. В 50-е годы XX века в акватории Волгоградского водохранилища, примыкающую к Увекскому городищу, проводились геологические исследования с участием профессиональных водолазов. Официальные отчёты заявляли о том, что никаких признаков исторического наследия там не было обнаружено. Подводные исследования, проводившиеся впоследствии, только подтвердили это[54]. Помимо прочего, начиная с конца XIX века территория городища активно застраивалась: вдоль Волги была проведена линия железной дороги, комплекс нефтехранилищ, был сооружён железнодорожный мост и крупный нефтеперерабатывающий центр. Всем этапам строительства предшествовали инженерные работы, а археологические исследования были лишь следствием проводимых мероприятий[55]. На начало XXI века территория Укека уже практически полностью застроена, археологические раскопки ведутся во дворах частных домов. Несмотря на это, территория всё ещё имеет археологический потенциал: большинство частных домов построено на ленточном фундаменте, водопроводные траншеи расположены на глубине около полутора метров, а мощность культурного слоя Увекского городища часто превышает два метра в глубину[56]. В 2015-м году Увекское городище получило статус объекта культурного наследия федерального значения. С тех пор вся хозяйственная деятельность на территории городища должна предваряться археологическими раскопками[57]. В культуреЛегенды об исчезнувшем татарском городе долгое время сохранялись в народной памяти и нашли отражение в художественной литературе, в частности, в романе А. П. Чапыгина «Гулящие люди» (1937), посвященном народным восстаниям XVII века:

ПанорамаПримечания

Литература

СсылкиInformation related to Укек |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||