|

Чехонин, Сергей Васильевич

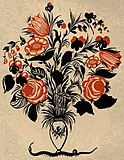

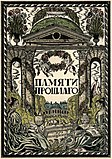

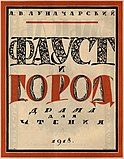

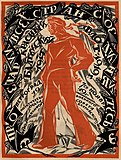

Серге́й Васи́льевич Чехо́нин (2 (14) февраля 1878[4], Лыкошино, Новгородская губерния, Российская империя — 23 февраля 1936, Лёррах, Баден, нацистская Германия) — русский, советский художник: рисовальщик и живописец, театральный декоратор, художник декоративно-прикладного искусства, организатор художественных промыслов, член художественного объединения «Мир искусства».  БиографияСергей Чехонин родился в семье машиниста Николаевской железной дороги. Детство провёл на станции Чудово в Новгородской губернии. С пятнадцати лет стал самостоятельно зарабатывать на жизнь: работал конторщиком, чертёжником, кассиром на пароходной станции. В 1896 году он приехал в Санкт-Петербург, где до 1897 года занимался в Рисовальной школе при Императорском обществе поощрения художеств у Е. А. Сабанеева и Я. Ф. Циoнглинского и до 1900 года в частной школе княгини М. К. Тенишевой у И. Е. Репина. Кроме того, Чехонин стал изучать искусство керамики и начал свой творческий путь как художник-керамист в Абрамцевской керамической мастерской Мамонтова в 1902—1907 годах под руководством опытного технолога-керамиста П. К. Ваулина. В 1907—1914 годах — в мастерской «Гельдвейн-Ваулин» в Кикерино под Петербургом и в мастерских Тенишевой в Талашкино Смоленской губернии. Принимал участие в украшении многих крупных архитектурных сооружений начала XX века. Вместе с М. А. Врубелем и А. Я. Головиным работал над майоликовыми панно для фасадов здания гостиницы «Метрополь» в Москве. В Санкт-Петербурге выполнил майоликовые панно «Родословное древо Дома Романовых» для Собора Феодоровской иконы Божьей Матери в память 300-летия царствования Дома Романовых на Полтавской улице (1911—1915), панно «Михаил Архангел» для церкви лейб-гвардии Московского полка на Большом Сампсониевском проспекте (1915). Участвовал в росписях салона «Современное искусство» в доме князя С. А. Щербатова (1902—1903)[5][6]. Чехонин участвовал в выставках Союза Русских художников (Санкт-Петербург, 1909) и «Мир искусства» (Москва, Санкт-Петербург) и в 1912 году стал членом объединения «Мир искусства». Вскоре после Первой русской революции 1905 года Чехонин обратился к графике. Сперва он сотрудничал в качестве карикатуриста в сатирических журналах, потом занялся оформлением книг, созданием экслибрисов. Среди них «Зовы древности» К. Бальмонта (1907), «Семь огней» Н. Тэффи (1910) «Сатиры» Саши Чёрного (1911—1912), «Памяти прошлого» В. А. Верещагина (1914). В 1906 году взамен невышедших номеров журнала «Зритель» он выпустил девять номеров сатирического журнала «Маски» (№ 6 и 7 были конфискованы цензурой). В 1907 году Чехонин оформил листы «Январь» и «Май» для «Календаря русской революции» В. Л. Бурцева. Рисовал политические карикатуры для петербургских сатирических журналов «Зритель», «Галчонок», «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Это принесло ему значительный успех: в 1910-х годах Чехонин оказался одним из тех мастеров, творчество которых определяло высокий уровень русской книжной графики. Овладевший искусством рисованного шрифта и орнамента, Чехонин, наряду с Д. И. Митрохиным и Г. И. Нарбутом, принадлежал к «младшему поколению» членов «Мира искусства», художники которого подняли искусство книжной графики на новый высокий уровень. Продолжая работать в области книжной графики, Чехонин сотрудничал со многими петербургскими журналами. Иллюстрировал коллективный роман «Три буквы» на страницах «Синего журнала» (1911). В 1912 году он получил 1-ю премию на конкурсе новых шрифтов для типографии и издательства И. Лемана. В мае 1914 года уехал с русской делегацией в Лейпциг, где готовил русскую экспозицию в рамках Международной выставки печатного дела и графики. В 1916 году в оформлении Чехонина (ему принадлежат форзацы, титульный лист, шмуцтитул и заглавная литера на с. 1) вышла «культовая» для всех библиофилов книга «Der moderne Buchschmuck in Russland» («Современная русская графика»), редактором которой был С. К. Маковский, а текст написал Н. Э. Радлов. В том же году Чехонин попробовал свои силы как театральный художник — для театра К. Незлобина в Москве он создал эскизы костюмов к пьесе Э. Ростана «Принцесса Грёза»[7][8]. В 1913 году Чехонин помогал в устройстве 2-й Всероссийской кустарной выставки, после чего был приглашён на должность консультанта отдела кустарной промышленности Министерства земледелия. В 1913—1915 годах Сергей Чехонин руководил школой финифти (росписи эмалью по металлу) в Ростове Ярославском, мастерской по изготовлению художественной мебели в Кологриве Тульской губернии, золотошвейной и «тачальной» мастерскими в Торжке[9]. После революции 1917 года творческая жизнь Чехонина стала ещё более насыщенной. Он занимался общественной деятельностью, вошёл в художественную коллегию отдела ИЗО Наркомпроса РСФСР. Участвовал в оформлении уличных празднеств и театральных зрелищ. А. В. Луначарский, председатель Наркомпроса, назначил Чехонина руководителем «художественной части» Государственного фарфорового завода в Петрограде в 1918—1923 годах (а потом в Ленинграде в 1925—1927 годах), выпускавших под его руководством знаменитый «агитационный фарфор»[10].    Чехонин разрабатывал проект Государственного герба РСФСР, агитационные плакаты, эскизы денежных купюр, серебряных монет, печати Совнаркома. Создал графические портреты В. И. Ленина, Г. Е. Зиновьева и других государственных деятелей. Как художник-график Чехонин сотрудничал в журналах «Пламя», «Москва», «Дом искусств», «Красный командир», «Сирена», «Красная панорама»; с издательствами Ленгиз, «Радуга», Госиздат, «Революционная мысль», «Коммунистический интернационал», «Красная новь»; в качестве живописца писал портреты композиторов (А. Н. Скрябин, П. И. Чайковский, И. С. Бах, Ф. Лист, Р. Вагнер, Ф. Шопен, М. И. Глинка и других). Оформлял обложки серии монографий «Жизнь замечательных людей» (1921—1922); оформлял книги «Фауст и город» А. В. Луначарского (1918), «Мировая революция и Коммунистический Интернационал» Г. Е. Зиновьева (1921), «10 дней, которые потрясли мир» Дж. Рида (1927), сборник «Власть Советов за 10 лет» (1927); иллюстрировал детские книжки — так, в его оформлении в 1922 году вышло первое издание сказки К. Чуковского «Тараканище» (издательство «Радуга»). В 1923 году на Государственном Фарфоровом заводе проводился конкурс рисунков для изделий, посвящённых 5-летию Красной Армии. Первый приз получил С. В. Чехонин[11]. В 1923 году Чехонин перешёл на Волховский фарфорово-фаянсовый завод «Коминтерн», входивший в трест «Новгубфарфор». При этом на ГФЗ он оставался в должности художника-эксперта. На место Чехонина был назначен Н. Н. Пунин. Однако, попытки Чехонина вывести художественный уровень изделий Волховского завода на достойный уровень не увенчались успехом. Сергей Чехонин участвовал в художественных выставках в Берлине (1922), США (1924, 1925), Токио (1927), международных выставках книжного искусства во Флоренции (1922) и Лейпциге (1927), XIV Международной биеннале искусств в Венеции (1924). На Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств (фр. Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes) в Париже в 1925 году Чехонин был награждён двумя золотыми медалями. В эти годы он продолжал работать и как театральный художник. В 1928 году Чехонин по рекомендации А. В. Луначарского был командирован в Париж для подготовки выставки фарфора и плакатов советских художников, но в Советский Союз не вернулся. Жил во Франции, в Германии. В 1928 и 1929 годах в Париже проходили его персональные выставки. Сергей Чехонин участвовал также в выставках русского искусства в Брюсселе (1928), Копенгагене (1929), Берлине (1930), Белграде (1930), Париже (1931), где демонстрировал «агитационный фарфор», станковую живопись, портреты, театральные эскизы, предметы декоративно-прикладного искусства. После неудачных попыток наладить постоянное сотрудничество с Национальной фарфоровой мануфактурой в Севре был вынужден перебиваться случайными заказами. Художник сотрудничал с французскими издательствами, с журналом «Vogue», однако его книжной графики парижского периода сохранилось до обидного мало. Эпизодически работал как сценограф: в 1928—1936 годах оформлял балеты М. А. Балакирева «Исламей» и А. К. Глазунова «Снегурочка» для выступлений труппы В. Немчиновой в Театре Елисейских полей, оперу М. И. Глинки «Руслан и Людмила» и танцевальные миниатюры для театра «Летучая мышь» Н. Ф. Балиева. Чехонин создавал эскизы мебели, часов, ювелирных изделий, реставрировал картины и старинный фарфор, разрабатывал рисунки для тканей, изобрёл оригинальный способ многоцветной печати на ткани с одного цилиндра ротационной машины. Для постройки промышленного образца побывал в 1934 году в Нью-Йорке, но из-за болезни сердца был вынужден вернуться в Париж. Безуспешно вёл переговоры об использования изобретения в СССР. В 1935 году промышленная установка по его чертежам была построена в Швейцарии, но во время первых испытаний 23 февраля 1936 года Сергей Васильевич Чехонин скончался от инфаркта[12]. Индивидуальный художественный стильСобственный стиль творчества, который, вероятно, играл в его жизни главную роль, художник со временем заметно изменил, привнёс в него динамичность и взволнованность. Этот новый стиль, который А. М. Эфрос назвал «советским ампиром», Чехонин использовал во всём, что делал: в книжной и промышленной графике, эмблематике, росписях фарфора.

Точно и образно охарактеризовал творчество Чехонина выдающийся критик и знаток А. М. Эфрос:

Трудно сказать, насколько такого эстета и элитарного мастера захватила стихия революции. Но он, будучи знатоком истории декоративного и прикладного искусства, сумел переплавить в своём индивидуальном и уникальном стиле элементы футуризма и даже супрематизма[15]. А. М. Эфрос позднее вспоминал как «кровные питомцы революции» с чувством «изумления и недоверия» встретили «выступление Чехонина в качестве художника октябрьского переворота».

«Чехонинский агитационный фарфор»

Жена Чехонина — Л. Вычегжанина и его старший сын — Пётр Владимирович Вычегжанин (1904—?) также расписывали «агитационный фарфор», в основном по рисункам Сергея Чехонина. Пётр эмигрировал с отцом в Париж. Живописцем по фарфору был и младший сын — Георгий (1906—1950). Однако большая часть росписей принадлежит не ему, как считалось ранее, а старшему брату Петру[17][18]. Пётр Вычегжанин работал в Париже как живописец-сюрреалист в несколько архаизирующем стиле под псевдонимом «Pierre Ino»[19]. В 1994 году в Санкт-Петербурге и Москве состоялась выставка произведений С. В. Чехонина[20]. Произведения Чехонина хранятся во многих музеях России, главным образом в Государственном Русском музее, Государственном музее политической истории России и Музее Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге. Парижский Лувр приобрёл портрет Максима Горького работы С. В. Чехонина. Примечания

Ссылки

Information related to Чехонин, Сергей Васильевич |

||||||||||||||||||||