|

倫敦市

倫敦市[3][4][5][6](英文:City of London),音譯作西堤區[7],又稱為伦敦市[8][9]或伦敦金融城(市法團使用的官方簡體中文名稱)[10][11],是位於英国伦敦的一個市和郡。自從公元一世紀羅馬人在此殖民起到中世紀,倫敦市一直涵蓋倫敦的大部分,但到今天倫敦的城鎮區域已擴張到遠遠大於倫敦市的地界[12]。倫敦市現在只是大倫敦都會區的極小一部分,但仍是倫敦市中心的重要組成部分。倫敦市是大倫敦各區中兩個擁有“城市”地位的區之一:另一個是與其隔鄰的西敏市。 在英語裡,倫敦市的一個常用別稱是“the City”(“城”,或僅稱“City”——大寫“C”與整個倫敦城市區分),此外由於其面積為1.12 sq mi(2.90 km2),又俗稱“平方英里”(英文:Square Mile)[13]。這兩個名字都經常被用作整個英國的交易和金融服務業的代稱,倫敦市作爲這些行業的集中地,已有相當长久的歷史[14]。倫敦市法團在海外進行宣傳時選用的官方簡體中文名稱“伦敦金融城”也強調其作爲金融中心的角色[15]。 作爲地名,“倫敦”現在通常指的是遠大於倫敦市的地區。“倫敦”經常指整個倫敦大都市蔓延區,或所有32個倫敦自治市加上倫敦市本身。這種泛稱的用法最早在16世纪便已出現[16]。 倫敦市的地方政府機構是倫敦市法團,其建制不同於英國其他的所有地方政府。倫敦市法團具有一些作爲地方政府很特別的職責,例如它也是倫敦市的警務負責機構。此外,與多數地方政府不同,倫敦市法團的職責和財產延伸到其轄境以外。法團的首長是倫敦市市長(與大倫敦市長是兩個不同的職位)。现任倫敦市市長(第63任)是Vincent Keaveny,2021年上任。 倫敦市是重要的商業和金融中心。在19世纪,倫敦市曾是全世界最重要的商業中心,現在它仍是重要的商務聚匯點[17]。根據2008年發佈的世界商業中心指數倫敦排名第一。倫敦市的東部是保險業聚集的中心。近年倫敦在倫敦市外又發展出第二個金融中心,即城東2.5英里(4.0公里)的金絲雀碼頭商務區。 倫敦市的常住人口約為9,401人(2016年中統計署估計),但有300,000人每天湧入城中工作。倫敦市内的工作崗位中有四分之三屬於金融服務、專業服務(包括法律、會計等)以及相關工商業服務行業[18]。倫敦市的西部和北部則是法律行業的中心,其中圣殿区域和法院巷地區是英國的四個大律師學院的所在地,其中中殿律師學院和內殿律師學院位於倫敦市的轄境内。 金融中心今日的倫敦市是整個倫敦的商業與金融中心,與紐約市曼哈頓同樣,對於全球金融業具有相當的領導地位[19]。口語上,倫敦當地人習慣以「The City」稱呼倫敦市,或稱它為「平方英里」(Square Mile),之所以如此稱呼除了是因為其面積正好約為1平方英里(2.6平方公里),“The City”這用法同時也成为英国、乃至欧洲金融业的别称,因為在大英帝国时代,全世界的金融服務業幾乎是由聚集在這狹窄面積內的大小公司行號所控制,因而如此轉喻。 历史建立  過去的通用説法是“倫迪尼烏姆”(Londinium)最早是羅馬佔領不列顛的早期、公元47年左右,由泰晤士河上的商人在感潮河段建立的商港。但此年份僅是猜想:保存下來的羅馬文獻中沒有記錄在何時、為何在此建立城市。文獻中第一次提到此城市是公元61年的塔西陀《編年史》,其中提到倫迪尼烏姆是被布狄卡領導的愛西尼部落洗劫的重要城鎮之一。 現在有許多歷史學家認爲倫敦最早是公元43年羅馬征服不列顛以前建立的。這一論點的根據是考古證據和威爾士語傳説文學。考古學家稱已發現的最佳的鐵器時代藝術品和金屬製品中,有近一半是在倫敦地區發現的。[20]其中最出名的例子之一是帶角的“滑鐵盧頭盔”,於1860年代初發現,現藏于大英博物館。[21]而根據古代的威爾士傳説,有一個名為“赫利之子勒德”的王,擴建位于倫敦當時已存在的定居點,因此這一地方此後以他的名字命名。同一傳説還說勒德死後葬于後來倫敦城牆的勒德門地方。[22]

可以肯定的是,羅馬人征服捕不列顛之後發展這裡的定居點和河港,其中心大約在沃尔布鲁克(Walbrook,一條淺溪)匯入泰晤士河處。在公元60年城鎮被布狄卡燒毀後,整個城鎮被規劃重建(成爲規劃市鎮,或“civitas”)。新建的城鎮有城牆圍繞,經濟繁榮,並在公元一世紀莫成爲羅馬不列顛行省的最大居民點。到二世紀,倫迪尼烏姆已替代卡姆羅多努(今科爾切斯特)成爲省會。 在其鼎盛時,羅馬時代的倫敦人口達45,000–60,000人。羅馬人在190年到225年之間建造倫敦城牆。羅馬時的城市範圍與今天的倫敦市範圍近似,較大的區別是倫迪尼烏姆的西界沒有超過勒德門和弗裏特河以西,而且當時泰晤士河沒有經過挖掘,比現在寬闊,所以當時城市的河岸比現在要往北。羅馬人最早在公元50年建造跨河的橋,其位置在現在的倫敦橋附近。 在今天的倫敦市内仍可看見一些羅馬遺址和文物:例如一座密特拉斯神廟,倫敦城牆殘段(位於巴比肯屋村及塔丘附近)、倫敦石以及位於市政廳廣場下的競技場。倫敦博物館藏有許多羅馬時代的考古發現,常設關於羅馬時代的展覽,並有研究用的館藏。 衰落到倫敦城牆建成時,倫敦城已經開始步入衰弱,並受到瘟疫和火災的困擾。羅馬帝國經歷漫長的動搖和衰弱,其中在不列顛發生卡勞西烏斯叛亂。三到四世紀之間,倫敦城受到皮克特人、蘇格蘭人及薩克遜人的掠襲。倫迪尼烏姆和羅馬帝國繼續衰落,公元410年羅馬軍政機關撤離不列顛。此時,倫迪尼烏姆的許多羅馬公共建築已經廢棄,在羅馬政府正式撤離後,整個城市逐漸被廢棄,在接下來的數世紀中,倫敦城幾乎(有時完全)無人居住。薩克遜人開始遷入這一地區後,他們的貿易和人口中心從倫迪尼烏姆城池内轉移到城外西郊的倫敦威克(“倫敦集市”),其位置大約在今天的河岸街、奧德維奇、柯芬園地區。 盎格魯·撒克遜時代的重建在盎格魯·撒克遜七國時代,倫敦地區先後由埃塞克斯、麦西亞、和威塞克斯王國所控制,但從八世紀中葉起不斷的受到維京人的威脅或者控制。

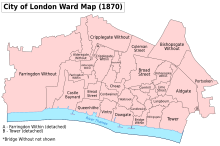

据比德記錄,公元604年聖奧斯定祝聖默利图斯為東撒克遜人及其王賽博特的第一任主教。賽博特的領主和舅父、肯特王國國王埃瑟爾伯特在倫敦建造一座教堂,主保聖人為聖保羅,作爲新主教的座堂。[24]通常認爲(但沒有確鑿證據證明)這座教堂的位置就是後來的聖保羅座堂所在地。 威塞克斯國王阿爾弗雷德大王可以說是第一個“英格蘭人”的國王,他在886年在反攻維京人統治區域的戰爭中佔領羅馬帝國時代的城池,並開始在此殖民。他把女婿埃塞尔雷德任命為麦西亚(Mercia)郡长(伯爵)、守衛這一地區。重新設防的盎格魯·撒克遜時代城池稱爲“倫敦堡”。歷史學家亞瑟(Asser)這樣寫道:“阿爾弗雷德,盎格魯·撒克遜人之王,華麗地修復倫敦城⋯⋯並將其恢復至可以住人的情況。”[25]阿爾弗雷德的“修復”工作主要包括重新啓用及修飾幾乎無人居住的羅馬城池、在泰晤士河沿岸修築堤岸,以及重新規劃城内道路格局。[26] 阿爾弗雷德重奪倫敦並重建羅馬城池不僅是倫敦城建城史上的轉折點,也是早期英格蘭統一化的重要時刻,從這一時期起,威塞克斯開始轉化為英格蘭的主要王國,同時在一定程度上抵抗維京人的佔領和掠襲。雖然倫敦和英格蘭的其他部分在此後仍經常遭受維京人和丹麥人的掠襲和佔領,最終倫敦城和英格蘭王國成功建立並保持下來。[27] 到10世紀,埃塞爾斯坦准許在倫敦設立八所鑄幣厰,而在當時的首都温彻斯特只有六所,證明當時倫敦的財富。 羅馬人撤退並放棄倫迪尼烏姆後倫敦橋已被廢棄,經撒克遜人修復,但還是屢次被維京人和風暴摧毀。 隨著貿易和人口中心遷回羅馬時代的城池内,之前的撒克遜人的居民點倫敦威克幾乎完全廢棄,開始稱爲“厄得威克”(Ealdwic)(“老鎮”),現在演變成西敏市接近倫敦市交界處的地名和路名奧德維奇(Aldwych)(“老集市”)。 中世紀  1066年征服者威廉在黑斯廷斯戰役取勝后,即向倫敦進軍,一直到與倫敦城隔河相望的南華克,但遭到倫敦守軍抵抗無法通過倫敦橋。他轉道上游瓦靈福德過河,並一路掠奪。無意繼續抵抗的显贵者埃德加、麦西亞伯爵埃德文及諾森布里亞的莫爾卡在伯克翰斯德向威廉投降。威廉在1075年授予倫敦城君主制诰,表明倫敦城是英格蘭當時少數幾個保留一些自治權力的城市之一。威廉治下編纂的《末日審判書》沒有覆蓋倫敦城。 威廉在倫敦建造三座城堡以控制倫敦市民: 1130年前後,亨利一世准許倫敦市民自行推舉兩名郡長,並同時管轄米德塞克斯:這意味著倫敦市和米德塞克斯郡直到《1888年地方政府法令》頒佈實際是作爲同一行政區管轄的(郡不是市的附庸)。[28]到1141年,整個市民集體被認爲是一個社群,這一市民“公社”後來發展成爲倫敦市法團,倫敦市民在1189年獲得國王准許推舉市長,並從1215年開始直接選舉市長。新的市長職位代替郡長成爲市首長,原先的郡長成爲次要官職。 倫敦市自古即分爲25個坊(Ward),每一坊推舉一位參議(Alderman),參議負責主持至今都每年舉行的坊民會議(Wardmote)。此外,過去還有在聖保羅座堂外的十字處舉行全體市民會議(Folkmoot)的習慣。中世紀的許多職位和傳統都傳承至今,這也顯示倫敦市和法團的特殊性質。 1381年的農民起義波及倫敦。叛軍佔領倫敦城和倫敦塔,但叛亂在其領袖瓦特·泰勒在倫敦市市長威廉·沃爾沃斯參與的一次衝突中被殺後結束。    倫敦城屢次受到嚴重火災,其中最大的是1123年和(更出名的)1666年倫敦大火。這兩次火災都曾直接被稱爲”大火災“。1666年火災之後,曾有一系列計劃對城區進行重新規劃並將其道路網改造成以規劃街區、廣場和林蔭道構成的文藝復興式城市。但這些計劃幾乎完全沒有得到實行,倫敦城的中世紀道路格局大體保留至今。 近代早期到16世紀末,倫敦已逐漸成爲重要的銀行業、國際貿易和商業中心。1565年,托馬斯·格雷沙姆爵士創立皇家交易所,成爲倫敦商人的重要集中點,並在1571年獲得皇家赦詔。雖然這一建築現在已移作他用,但它位于康希尔街與針線街交匯口的位置(银行交叉口)現在仍是倫敦市的主要產業銀行業和金融服務業的地理重心點。英國央行英格蘭銀行在1734年搬到針線街上、皇家交易所對面的現址。而從1691年起坐落于康希尔往南的朗伯德街的勞埃德咖啡館則發展成爲全球領先的保險交易市場勞合社。倫敦保險業的中心仍在此地區,特別是石灰街坊。 1708年,克里斯多福·雷恩的傑作、聖保羅座堂在他生日那天完工,但教堂在十年前的1697年12月2日就已第一次舉行儀式。新的聖保羅座堂建築代替在1666年大火中焚毀的舊聖保羅教堂。新教堂被認爲是英國最精美的教堂之一,是巴洛克建筑的極佳代表作。 倫敦的擴張18世紀是倫敦迅速擴張的時代,反映同時代全國人口增加、工業革命的萌芽、以及倫敦作爲開始發展的大英帝國中心的功能。倫敦的城鎮區域蔓延到倫敦城外,特別是(在這一階段)往倫敦西區和西敏寺方向發展。 19世紀初,倫敦繼續擴張,且擴張速度越來越快,並向四周發展。在倫敦城的東面,倫敦港在19世紀中迅速發展,由於倫敦城内的泰晤士河流域已無法接納貿易的規模,因此建造許多新的港區。由於鐵路和倫敦地鐵的到來,倫敦能夠擴張到前所未有的規模。到了19世紀中葉,倫敦的人口和面積仍然在迅速增長,而倫敦城已成爲大都會中的一小部分。 19至20世紀1894年,英國政府設立“倫敦市與郡合併事宜皇家委員會”,研究將倫敦市與四周的倫敦郡(1889年成立)合併,但由於西敏中央政府輪替此建議沒有實施。因此,倫敦市雖然地處倫敦都市以内,並且之前之後英國屢次改革地方政府結構,但倫敦市作爲政體仍被保留下來。爲了反映倫敦市的政治地位,倫敦市自為一個下議院選區,在1832年改革前的英國下議院中選舉四名議員,在《1832年人民代表法令》的改革中仍然保留,但在《1885年議席分配法令》中減少為兩名。倫敦市作爲獨立下議院選區的歷史在《1948年人民代表法令》實行後結束,此後倫敦市地界屬倫敦及西敏兩市選區,在該選區中人口和面積都屬少數部分。  19世紀,隨著倫敦市民開始往郊區遷徙,倫敦城的人口開始快速減少,並在20世紀大大多數時期維持此趨勢。許多居住用房屋被拆除,改建辦公樓。第二次世界大戰中,倫敦城和倫敦其他地方以及其他英國城市一樣,受到大規模的、破壞極大的炸彈空襲,特別是倫敦大轟炸。雖然聖保羅座堂幸免于難,但倫敦市的大片區域沒有躲過轟炸,其中1940年12月的一次特別猛烈的空襲導致烽火爆,被稱爲“第二次倫敦大火”。 戰後的數十年間有過一套大型重建計劃,一些部分(例如巴比肯計劃較大的改變城市環境。歷史環境被摧毀的地方在戰後得以建造現代的大型開發項目,而在在轟炸破壞影響較小的地方倫敦城則保留較古老的小型建築風格。城裏的道路網大致保留中世紀的格局,小部受到改變,等近年又有消除戰後現代主義改變、回復過去格局的趨勢,例如在主禱文廣場的改建項目。 20世紀70年代,倫敦城開始建造高層辦公樓,其中包括600英尺(180米)高、47層的國民西敏大廈,這是英國的第一座摩天大樓。近年來,辦公空間的建設愈發興旺,特別是在城區的中、北和東部,建成的摩天大樓包括聖瑪莉艾克斯30號大樓(“小黃瓜”)、寬門大廈、利德賀大樓(“起司刨”)、芬喬奇街20號(“對講機”)及倫敦市的最高建築蒼鷺大廈,在建的摩天大樓則包括主教門22號。 城中現在的主要居民區域是巴比肯屋村,建於1965年至1976年之間。倫敦博物館和倫敦市法團提供的一些其他公共服務設施也在屋村内。 政治   倫敦市具有特殊的政治地位,這是由於它自從盎格魯-撒克遜時代一直保留的獨立建制,以及它與君主之間獨一無二的特殊關係所造成的。歷史上,倫敦市的政治制度在英國城市中並不罕見,但(不同于其他城市)它沒有受《1835年市議會組織法令》影響,並在此後的改革中基本沒有改變。 倫敦市由倫敦市法團管理,法團的首長是倫敦市長大人(不同於近年設立的“倫敦市長”職位)。法團負有各種職責,且在倫敦市地界之外擁有土地。和其他英格蘭地方政府不同,倫敦市法團有兩個市議會機構:(現在基本僅具儀式性質的)參事會(Court of Aldermen)和庶民會議(Court of Common Council)。參事會代表各坊(ward),每一坊無論大小選舉一名參事(Alderman)。法團的首席行政官員擔任古老的“倫敦鎮主簿職位。 倫敦市同時是名譽郡,設以市長爲首的郡尉代任專員(Commission of Lieutenancy)代替通常郡的郡尉(Lord-Lieutenant),並設兩名郡長(Sheriff)代替通常郡的郡長(High Sheriff)。“郡長”是由各同業公會(Livery Companie)任命的半司法性質的官員,而倫敦的同業公會則是古已有之的政治制度,原宗旨是代表和保護各行業。各同業公會的高級成員稱爲“同業公會會員”(Liverymen),由這些會員組成的庶民大堂會議(Common Hall)選舉市長、郡長和某些其它職位。 坊倫敦市由25個坊(Ward)組成。“坊”的建制是中世紀行政制度的遺存,是由城市内很小的地方區域形成的自治單位。[29]“坊”可以說是選區或政治區劃,也可以說是儀式、地理和行政性質單位,或者可以說是市的區劃。每一坊產生一名參事(Alderman)。直到20世紀60年代中期,[30]參事是終身職位,但現在每六年會舉行參事選舉。每一坊有一名執事(Beadle),這一古老職位現在基本僅具儀式性功能,其主要職責是組織一年一度選舉人、民意代表以及官員參加的坊民會議(Wardmote)。[31]在坊民會議上,參事會任命下一年的一個或多個代理參事。每一坊還有一個坊民會所(Ward Club),其功能類似其他地方的居民協會。[32] 坊是自古就有的,在法律追溯的年代中,坊的數量有過三次增減:   1994年倫敦市的轄區界線進行修改,此後市内的工商選票機制又進行改革,因此在2003年對各坊的轄區和選舉代表配額都進行較大的修改。2010年各坊的邊界又經審查並有修改,但幅度沒有2003年的大,新的劃界從2013年開始實施。邊界審查由法團的資深官員和奧卑利的資深法官主持。[35]對坊區的修改旨在避免選舉比例失衡。倫敦市的坊區審查機制也是在英國獨一無二的:其他地方的所有選區或坊區都是每8至12年由英國選舉委員會或地方政府劃界委員會定期審查的。歷史上,各坊與特定的教堂、同業公會會所和其他歷史建築有關聯:例如貝納德堡和聖保羅座堂、橋坊和倫敦橋等,但2003年的劃界修改後失去一部分這些歷史性關係。 每一坊選舉一名參事參加倫敦市法團的參事會、數名庶民代表(Commoners)(等於其它地方的市議員)參加法團的庶民會議(Court of Common Council)。選民須具有自由市民身份方可有被選舉權。每一坊選舉的庶民代表人數由兩名到十名不等,取決於該坊的選民人數。2003年的邊界審查後,決定四個居民較多的坊(波特索肯、昆希斯、奥尔德斯盖特及克里普尔盖特)應選舉產生100名庶民代表中的20名,而其他的主要為工商業的坊則選舉產生80名。2003年和2013年的劃界修改增強這四個坊的居民區性質。 人口普查數據中,在倫敦市轄境定義八個坊區,其面積和人口不等。這些人口普查使用的坊區不時修改,其中的四個囊括“平方英里”的67%面積和86%的人口。這四個坊區都是根據四個行政坊命名和定義的:

選舉倫敦市有獨特的選舉制度。倫敦市的選民大多數是位于城内的工商企業和其他機構。各坊的選民人數非常不均勻。選舉時,城内的企業和居民都有投票權。 《1835年市議會組織法令》沒有對倫敦市法團進行改革,因爲當時它的選舉基礎已比全國其他區市都要廣泛。此後,倫敦市法團通過自身立法規定市民不須成爲同業公會會員即可獲得自由市民資格,因此更加擴展了選舉基礎。倫敦市在1801年時人口約為130,000,但隨著它向中心商務區的發展,在二戰後人口一度跌至5,000,[37]現在主要由於巴比肯屋村的建設回升到約9,000。而2009年時的工商業票數則為約24,000,遠大於居民選民數。[38]由於倫敦市法團沒有受到此後的屢次地方政府改革立法影響,因此它的選舉制度比起其它地方愈發特別。在區市選舉中獨一無二的是,倫敦市的競選人基本仍由無黨派獨立人士佔多數。 英國其他地方政府議會選舉中的工商業或“非居民選票”被《1969年人民代表法令》取消,但在倫敦市得以保留。歷屆英國政府保留這一工商業代表機制的理由是倫敦城“主要是做生意的地方”。[39]倫敦市有約330,000非居民構成白天人口,是大多數地方政府服務的使用者,遠超出居民人數(2011年時約為7,000人)。反之,保留工商業選票的反對者則認爲這一機制使倫敦市產生機構性慣性(是改革的阻力)。[40] 《2002年倫敦市(坊選舉)法令》(國會通過的非公共法令)[41]改革倫敦市的選舉制度,大幅增加工商業選舉基礎範圍,使得更多的企業得到代表。根據新的制度,非居民選民從16,000人翻一番到32,000人。之前沒有選票的企業(和其他機構)和以前可以提名選舉人的企業一樣得以提名選舉人,所有機構都必須以具代表性的方法選擇選舉人。雇傭少於10人的企業可以任命一名選舉人,雇傭10到50人的可以每5名雇員任命一名選舉人,雇傭50人以上的可以任命10名選舉人,超出50名的每五名雇員額外任命一名選舉人。此法令同時也消除一些自19世紀50年代以來一直沒有更改的特殊點。 聖殿圣殿区域包括內殿與中殿,是兩個自由地。自由地是舊時的一種區劃,現在很少保存下來。他們是非教區區域(不屬於任一宗教或民政教區)。[42]兩區歷史上不受倫敦市法團管制,[43]並且現在管理兩地的内殿、中殿兩所律師學院也在大多數情況下仍被視爲地方政府,[44]而在宗教上兩地也處在倫敦主教的宗教管轄權之外。兩地在倫敦市的轄境内並屬於倫敦市的自由地,但可以視爲獨立的飛地。兩地同屬於外法令頓坊。 其他職能 在市内,倫敦市法團擁有並運營史密斯菲爾德市場和利德賀市場。在其轄境之外,它也擁有地產,包括在大倫敦各處及周邊的開闊地(包括公園、森林和公地),其中包括艾坪森林的大部和漢普斯特德荒野。此外,與倫敦市有著緊密聯係的光榮的愛爾蘭協會在北愛爾蘭也擁有許多公共土地。倫敦市法團擁有位于倫敦市轄境外、毗鄰的塔村區的舊斯皮塔佛德市場和比令士門魚市場。倫敦市還擁有英格蘭及威爾士的中央刑事法庭奧卑利,這一法庭原為倫敦市及米德塞克斯屆審法庭,現在倫敦市仍舊負責其部分運營經費,作爲對國家的饋贈。 倫敦市擁有獨立的警察部隊倫敦市警察,市法團的庶民會議(主要的市議會)是倫敦市的警務負責機構。[45]而大倫敦其他地區的警務則由總部在新蘇格蘭場的都會警察隊伍負責。 倫敦市内有一座醫院,聖巴多羅買醫院,也稱爲“巴特”(Barts)。巴特醫院建於1123年,位於史密斯菲爾德,90年代就繼續使用此醫院曾有質疑,現在正在進行改建工程。 倫敦市是英國規模第三大的藝術資助機構。市法團監管巴比肯藝術中心並資助其他的重要表演藝術團体。 市法團負責倫敦港衛生局(The London Port Health Authority)。倫敦港衛生局負責泰晤士河潮汐段的港務衛生事務,其中包括各個海港以及倫敦城市機場。[46]市法團還監督橋屋信托的運作。橋屋信托負責維護倫敦橋、黑衣修士橋、南華克橋、塔橋及千禧橋。因此,雖然塔橋的兩端都不在倫敦市界内,卻懸挂倫敦市旗。[47] 倫敦市的邊界歷史上,倫敦市的規模被周邊的防衛城池--倫敦城牆限制。倫敦城牆由羅馬人在公元二世紀修建,用來保衛他們的戰略港口城市。但隨著市轄境的稍許擴張,現在的倫敦市邊界並不和舊城牆吻合。中世紀時代中,倫敦市的邊界曾向西擴張,越过早期居民点的西界弗利特河、沿着弗利特街到聖殿關。倫敦市也在其他方向扩展至原城墙外位於霍本、奥德斯門、主教門和阿尔德門等処的稱爲“城關”的關卡。這些都是入城的重要通道,因此控制這些入口對倫敦市維持對特定行業的特權起到重要作用。  城牆大部已消失,但小部分仍可見。在倫敦博物館附近的一段城牆在1940年12月29日的倫敦大轟炸高潮中的一次轟炸中,由於炸彈摧毀附近的房屋而重見天日。此外,在倫敦牆聖艾菲吉教堂附近有一段城牆,在倫敦塔附近也有兩段。而歷史上的界河弗利特河在1666年的大火後改建為運河,此後逐段被掩蓋,自18世紀起成爲倫敦的“失蹤的河川”之一,現在是地下的洩洪渠。 倫敦城的傳統邊界綫直到1994年4月1日才受到少許改變,城界往西、北、東稍許拓展,從毗鄰的西敏市、卡姆登、伊斯灵顿、哈克尼及塔村各區划入稍許地界。這些更改的主要目的是釐清由於城市地理的改變而已過時的邊界界線。在此過程中也有少許倫敦城的轄境划入其他區,但總體來説城界有所增加(城界面積從1.05平方英里增加到1.12平方英里)。其中最重要的是此次划境將當時新開發的寬門區域全部划入城界。[48] 城區以南、隔泰晤士河相望的南華克在1550年至1899年之間曾屬城界,划為“外橋坊”(Ward of Bridge Without)。這一歸屬與皇家將此處的“賦稅莊園”授予倫敦市有關。隨著倫敦跨都市的政府職能伸入附近地區,倫敦市在此區域的行政職責實際上在維多利亞時代中葉就已消失。現在南華克是大倫敦南華克區的一部分。此外,城東的倫敦塔一直在倫敦市的轄境之外,而屬於塔村區。 紋章、格言、市旗 倫敦市法團擁有大紋章級別的紋章,其組成部分包括飾有紋徽的盾章、位于盾章上方的頭盔上的胄徽、兩旁的護盾獸,以及盾章下方卷軸上的格言。[49][50][51] 這一紋章在紋章院有“古老記錄”。紋章是銀色盾章,上飾有紅色十字,第一個四分格中有一把豎立的紅色劍。這一紋徽結合英格蘭和倫敦市的兩位主保聖人的標志:聖佐治十字及象徵聖保羅殉教的標志。[50][51]紅劍常被誤認為是象徵倫敦市長沃爾沃斯殺死農民大起義領袖瓦特·泰勒時用的短刀,但實際上紋章在泰勒被殺前數月就已開始使用,說劍的圖案代表沃爾沃斯的短刀的説法則要到17世紀晚期才出現。[50][52][53][54] 倫敦市的拉丁語格言是“Domine dirige nos”,意思是“主,引領我們”。有跡象顯示此格言在17世紀開始使用,最早記錄的使用是在1633年。[51][53] 倫敦市的市旗是以市法團盾徽上的紋徽為圖案的紋徽旗。 地理倫敦市在英格蘭名譽郡中論面積和人口都是最小的郡,論人口密度則排名第四。在英格蘭的326個區中,倫敦市的人口是第二少的(最少的是錫利群島),面積則是最小的。它也是英格蘭的各市中人口最少的(在全英國則有兩個威爾士的市人口更少)。 城區的高度從最低的海平面(泰晤士河畔)到最高的海拔21.6米(71英尺)(在霍本高街(High Holborn)和法院巷轉角)不等。[55]歷史城區中有兩個山丘,規模很小但具歷史意義:城西的盧德門丘(Ludgate Hill)和城東的穀丘(Cornhill)。兩丘之間流淌著华尔溪,現今在地下流淌的倫敦“消失的河流”之一(附近的弗利特河也是一條地下河)。 人口

据英國國家統計署統計,2011年時倫敦市的人口是7,375人,[1]比2001年上一次人口普查時的人口數略有增加,[57]統計署估計2016年中的人口是9,401人。2001年人口普查時的居民民族組成是:84.6% 白人,6.8%南亞裔,2.6%黑人,2.3%混血人,2.0%華人以及1.7%“其他民族”。[57]右列的是自1801年以來的人口數量變遷(根據10年一度的人口普查數據)。19實際上半葉倫敦市的人口大約維持在120,000至140,000人口,但在1851至1991年之間持續大幅下降,直到1991年至2001之間又有小幅增長。這一時間段中倫敦城衹有1994年有顯著的邊界改變。 倫敦市的全職工作人口的每周毛收入比大倫敦及大不列顛島(英格蘭、威爾士、蘇格蘭)總體要高許多:倫敦市的中位收入是£773.30,大倫敦是£598.60,大不列顛是£491.00。[58]男女兩性之間的收入有較大的差別:男性是£1,085.90,女性£653.50。[58]2001年人口普查數據顯示倫敦市在英格蘭和威爾士各區中有特殊性質:[57]倫敦市的人口增長比例、一人戶型、學位或更高級別的學歷、以及擁擠程度都是最高的;[57]擁有小汽車或麵包車、坐汽車上班、已婚夫婦戶型比例、以及每戶平均人口(1.58人)都是最低的。[57]此外,它還是大倫敦地區中無宗教信仰人口和就業人口最高的區。[57] 特殊地位倫敦市由一個非常特殊的自治团体「倫敦市法團」(City of London Corporation)管理。該市的座右銘「Domine dirige nos」在拉丁文中意指「主,引領我們」。 虽然伦敦市是大伦敦区的一部分,且参与大伦敦议会和大伦敦市长的选举,但在一些方面仍保持它的特殊独立地位。例如:代表君王象征性监督大伦敦的大伦敦郡尉的辖区包括整个大伦敦但不包括伦敦市;伦敦市的警务由独立的伦敦市警察(City of London Police)负责,而大伦敦其他地区则由倫敦都市警察(Metropolitan Police Service)负责。 作为仪式上的郡级单位,伦敦市有独立于大伦敦的郡尉设置,但根据传统伦敦市郡尉不是一人专任,而是由委员会代任。伦敦市市长是郡尉代任专员之首。 管辖整个英格兰和威尔士的中央刑事法院位于伦敦市境内。历史上中央刑事法院最早是伦敦市市长的公堂,后来才由英国政府为了维持司法公正而将辖区扩展至整个英格兰和威尔士。因此至今中央刑事法院驻地奧卑利的产权仍为伦敦市法团所有,并且整个法院的运作都由伦敦市法团出资并管理。

地标历史建筑大轰炸和二战后的重建,意味着尽管这座城市有着悠久的历史,但完整的历史建筑却比人们预期的要少。尽管如此,仍有许多(主要是维多利亚时代和爱德华时代)的精美建筑,典型的是历史主义建筑和新古典主义风格。这些建筑包括伦敦大火纪念碑、圣保罗座堂、市政厅、皇家交易所、约翰逊博士之家(Dr. Johnson's House)、市长勋爵官邸和众多教堂,许多都是由克里斯多佛·雷恩爵士设计,他还设计了圣保罗座堂。圣殿区域曾遭受严重轰炸,幸存建筑包括王座步道2号(2 King's Bench Walk)和亨利王子的房间,该地区已基本上重建为其历史形态。另一个被炸弹破坏的地方已修复的例子是霍尔本(Holborn)的斯台普酒店(Staple Inn)。罗马伦敦城墙还存在一小段,例如在伦敦塔附近和巴比肯地区。二十世纪的登录建筑有布拉肯大厦(Bracken House),这是该国二战后第一个受到法定保护的建筑,以及整个巴比肯屋村和金巷屋村(Golden Lane Estate)。 伦敦塔不在伦敦城内,但却是一个著名的旅游景点,将游客带到伦敦城东南部。其他具有历史意义的地标性建筑包括英格兰银行、奧卑利、海关大楼、史密斯菲尔德市场、利德贺市场和圣巴多罗买医院。值得注意的当代建筑包括劳埃德大厦等许多现代高层建筑。  高层建筑 参见:伦敦最高建筑列表 伦敦城的高层建筑和摩天大楼越来越多,主要由金融行业使用。几乎所有高层建筑都位于伦敦城的金融中心,主教门、利德贺街和芬丘奇街的东侧。北部有一个较小的建筑群,包括巴比肯屋村的三座高层住宅楼和Citypoint商业楼。2007年,高100米(328英尺)的Drapers'Gardens大楼被拆除,取而代之的是一座较矮的塔楼。 伦敦城高度超过100米的建筑有:

该市最高建筑的时间线如下:

相關條目註解

参考文献

外部連結Information related to 倫敦市 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||