|

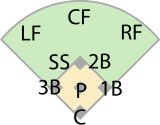

指定打擊 指定打擊(英語:Designated Hitter, DH)是棒球比賽中,按照打序輪到投手進攻時,代替投手上場打擊的打者。在美國職棒大聯盟(MLB)規則5.11中,被稱為指定打擊規則(designated hitter rule)[2],1973年時由美國聯盟採用[3]。1973年起,大多數大學、業餘及職業棒球聯盟紛紛採用指定打擊制度,而各聯盟之間對於該制度內容有些微的不同[4]。 概論傳統上,棒球每個守備位置的球員都必須上場打擊,也包括投手在內。許多投手在學生棒球時期也是有名的強打者。但球員在進入職業棒球後,因為職業層級的分工精細,投手通常只被教練要求有好的投球表現即可,打擊方面並不十分重視,甚至也會基於降低運動傷害風險而被要求放棄練習打擊。因此只有極少數職棒球員能投打俱佳,如美國職棒大聯盟道奇隊的日籍球員大谷翔平。 中華職棒統一獅林安可進職棒之前以投手為主,參加選秀時也是以投手身分報名,但由於打擊實力也頗受好評,因此在剛加盟時以野手為主。第一個完整球季的2020年季前春訓及熱身賽即開始練投,然而投球狀態不佳,最後以野手身分打完球季。2021年起專職野手,暫時沒有再嘗試投打二刀流的計畫。中信兄弟的外野手宋晟睿於2022年8月6日的比賽八局下登板投球,三振三名打者,未被擊出安打,並投出最快151km/h的速球,因此球團有意將他培養為二刀流,但宋晟睿經思考後,仍決定專職野手[5]。 為了讓比賽的打擊表現更精彩,美國職棒大聯盟的美國聯盟於1973年首度採用了指定打擊制度,而日本職棒的太平洋聯盟則於1975年跟進使用。優點是可使打擊強悍但守備欠佳或沒有守備位置的球員有上場機會,或是正常輪值球員在某場比賽只需上場打擊而不需守備,減少他守備的疲勞又不至於喪失他在場上的火力,短處是上場球員會多一人造成人力浪費外,另一短處是指定打擊的出場特性具有強制性,因為指定打擊是代替投手上場打擊的打席,故球員不能上場守備,若當時擔任指定打擊的球員因教練調度關係上場守備、并且原本於轉任守備位置守備的選手退場,依規則為取消指定打擊,下一輪打擊開始,投手就必須上場打擊至比賽結束(只須將指定打擊接替該守備位置,其棒次不更動)。換句話說,指定打擊有時會有球員調度過於複雜之處。另外一個缺點是如果某支球隊相當依賴指定打擊的火力,而該球員的守備能力偏弱,這時就會面臨是否要冒險讓指定打擊上場守備,增加失分的危險。 球隊可以視陣容需要單獨安排一位球員專任指定打擊,或是將這個位置讓其他球員輪流擔綱來減輕球員的壓力。如中華職棒統一獅球員羅敏卿生涯鮮少守備,多以指定打擊出賽。富邦悍將則會視狀況讓林益全、蔣智賢、高國輝、高國麟、張進德等守備位置受限但打擊火力出色的球員輪流擔任指定打擊。 一般來說,實施指定打擊制度的聯賽攻擊表現會比較好,因為是由打擊較強的打者替代打擊普遍較弱的投手打擊。 未實施指定打擊制度的聯賽,到比賽後半段時常會因為有得分機會輪到投手的棒次時,啟用野手代打,攻守交替時再換投手。但也可能於換投手的同時,讓前一半局代打的野手上場替換其他野手守備,此時換上場的投手必須打被替換的野手之棒次。 採用情形美國職棒美國職棒大聯盟的美國聯盟(美聯)有實施DH制,國家聯盟(國聯)2020年以前未實施。2020年起,由於COVID-19導致大聯盟停戰,球員久疏戰陣,為減少投手受傷情況,國聯曾單一球季短暫導入DH制,在2021年恢復不使用指定打擊的傳統,但隔年大聯盟與球員工會達成新版勞資協議後,國聯宣布將導入DH制,兩個聯盟自2022年球季起都採用指定打擊制[6]。 在美國職棒小聯盟球隊當中,新人聯盟及1A聯盟的全部賽事採用指定打擊制度。在2A及3A當中,以往對戰球隊的母球團皆為國家聯盟,則不採用指定打擊制度,其他情形則會採用,但在2020年以及2022年起,隨著國家聯盟導入DH,小聯盟各層級也跟進全面實施DH制。此外在太平洋岸聯盟當中,如果對戰球隊的母球團皆為國家聯盟,兩隊可共同決定是否採用指定打擊制度。造成這種差異的理由,是因為隨著球員越接近大聯盟層級,所屬球隊會傾向於盡可能模仿隨後要參與的大聯盟球隊所採用的規則[7]。

各國棒球聯盟全球絕大多數職業棒球聯盟採用了指定打擊制度,大聯盟的國家聯盟也在2022年全面採用指定打擊制度,包含臺灣的中華職棒以及韓國KBO聯賽;其中有一個著名的例外,為日本的中央聯盟,該聯盟不採用指定打擊制度,為全球職棒聯盟中唯一未採用指定打擊的聯盟。[8]。1975年,日本的太平洋聯盟採用了指定打擊制度[9]。在日本大賽或是跨聯盟交流比賽中,指定打擊制度適用於太平洋聯盟球隊為主場的賽事[9]。至於日本職棒的二軍則一律採用指定打擊制度。 資源

參考文獻

進階閱讀

外部連結

Information related to 指定打擊 |