|

樟腦

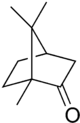

樟腦,IUPAC名称1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮,是一種萜類有机化合物,室温下为白色或透明的蜡状固体,可用於驅離蠹魚,但對蟑螂、蚊子等居家常見生物沒有顯著驅離作用。在歷史上,樟腦使用在製藥用途,也是重要的軍火及工業原料。在塑膠石化工業尚未普及時,樟腦為製作塑化材質重要的原料,如賽璐珞底片。諾貝爾以樟腦為原料研製出了威力更強的新式火藥「無煙火藥」在1887年取得專利,使樟腦成為國際貿易中關注的重要資源。 樟腦提煉自樟樹幹中,樹齡越老的樟樹所富含的樟腦比例越多。提煉方法為將樹幹切成小塊用水蒸餾,樟腦油受熱後隨著水蒸汽上升,在接触到預先放置在上方的陶缸冷卻後便可形成樟腦。 台灣早期北部、中部山林多為原始樟樹林,老樟樹樹齡千年以上者甚多,在十九世紀後半葉及二十世紀初,台灣山林的樟樹林成為國際貿易中關注的重要資源。漢人巨商墾民、英國商人、清廷政府、日本政府先後在台灣大量砍伐樟腦輸出,台灣樟腦輸出量在日治時曾達世界首位,有“樟腦王國”之称。 過去使用的樟腦丸多使用萘與萘酚,因此又稱為萘丸;由于萘有一定毒性且可能致癌,現在則大部分被對二氯苯所取代,而不使用樟脑。 反应樟脑可发生的典型反应有:

生物合成用途 樟腦的用途很多,除了使用在製藥用途上,也是重要的工業原料。在早期塑膠較不普及時,樟腦為製作底片重要的原料,當時臺灣輸出的樟腦達到世界第一,其中北部以三角湧(今三峽)、大嵙崁(今大溪)、鹹菜甕(樟脑關西),及中部南投的集集等地為樟腦產出最興盛的地區。樟腦一般制成樟腦丸,用于驅蟲、除臭。樟腦具毒性,不可直接食用。 對於有葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(通稱蠶豆症)的患者,建議勿接觸或使用含樟腦 (camphor) 之外用藥品。[3] 諾貝爾利用樟腦為原料研製出了新式火藥,煙霧較少的“無煙火藥”Ballistite,在1887年取得專利,此種火藥威力更強,能使敵方不容易發現自己。 歷史  6世紀時阿拉伯發明了樟腦製法,16世紀時傳入日本,當時主要產地為薩摩藩(現鹿兒島縣)。當時樟腦之主要用途為賽璐珞的可塑劑,隨後諾貝爾發明以樟腦為原料威力更強的新式火藥後,需求量大增。 台灣早期北部、中部的淺山森林多為原始千年樟樹林,自荷治時期以來,就有樟腦出口,當時平地甚至延伸至海岸都有濃密的樟樹林。18世紀初清廷將樟樹貿易收歸國有專賣,私砍林木可被處死,單單1720年就因私砍林木而有超過200個人被斬首,後來引爆了朱一貴事件。事平後政策才鬆綁,向官府繳交規費即可取得進入樟木林工作的許可。初期官府收取墾民繳交的規費,尚有部分比例撥交給山林土地的所有人平埔族,以換取墾民進出山林。到了19世紀初,漢人即漸漸奪取山林所有權及樟樹貿易的獨佔地位。 在十九世紀後半葉及二十世紀初,台灣樟腦生產量幾乎占全世界的一半以上,台灣山林的樟樹林成為國際貿易中關注的重要資源。1855年台灣當地官員與美商私訂密約,1858年天津條約將台灣(今台南安平)開放為通商口岸,隨後又增開淡水、打狗(今高雄港)、雞籠(今基隆港)等口岸,美商與俄商、德商、英商等即先後進入台灣收購樟腦進行樟腦出口貿易。為壟斷樟腦獨佔地位,台灣當地官員亦欲介入利益,在1863年違反天津條約將樟腦改為官辦專賣,與英商間不斷的衝突在1868年引發與英軍的樟腦糾紛。[4] 1880年代台灣建省首任巡撫劉銘傳與地方巨商,為掠奪山林資源、壟斷樟腦獨佔利益(劉銘傳在奏摺中自稱為「伐木裕餉」),繼續執行開山撫番政策,由地方巨商向政府官員捐輸買官、提供民勇人丁,官員發動戰爭劫掠搶取更深山原住民族群的土地,租給地方巨商招募民工腦丁入墾山林,所得再租稅裕餉,如此循環,七年間持續發動一連串大嵙崁戰役以帝國優勢現代武力征伐今大溪、三峽、復興、烏來等地的泰雅部落。[5][6] 日治時延續清末開山撫番政策,隨後更升級為理蕃政策,不承認族人領地權將山林強制沒收為國有,樟腦業者墾民入侵部落領地開墾伐林不再付予當地住民賽夏、泰雅等部落租金補償,不斷暴力衝突終至引發南庄事件、大豹社事件、枕頭山戰役等事件。[7]至當地社群滅社後,引進工業化資本主義,大舉經營台灣的樟腦產業全面收歸國家壟斷台灣北部、中部山林樟樹之採伐,到了20世紀初日本成為全世界最大的樟腦生產國。 1920年代,化學合成製法逐漸流行,逐漸取代樟腦的地位,最終由於塑膠被發明、取代賽璐珞,樟腦產業就此沒落。 參見註釋

參考文獻

Information related to 樟腦 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||