|

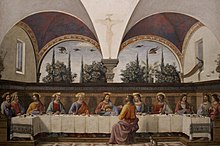

Domenico Ghirlandaio      Domenico Ghirlandaio (* 2. Juni 1449 in Florenz; † 11. Januar 1494 ebenda), eigentlich Domenico di Tommaso Curradi di Doffo Bigordi, war ein florentinischer Maler der Renaissance. LebenAls erstes von acht Kindern in Florenz geboren, nahm Domenico Ghirlandaio zunächst eine Ausbildung als Goldschmied auf, bevor er in der Werkstatt von Alesso Baldovinetti malen und Mosaike legen erlernte. Während von seinen frühen Jahren wenig bekannt ist, weiß man, dass er von 1480 bis zu seinem Tod mit 45 Jahren ein sehr produktiver, handwerklich ausgezeichneter und weithin anerkannter Künstler war. Er war zweimal verheiratet und hinterließ drei Söhne und drei Töchter. Domenico Ghirlandaios Sohn Ridolfo war ebenfalls Maler. Ghirlandaios erfolgreich etablierte Werkstatt beschäftigte zahlreiche Mitarbeiter, darunter auch Familienangehörige wie seinen drei Jahre jüngeren Bruder Davide Ghirlandaio sowie Sebastiano Mainardi, der 1494 Domenico Ghirlandaios Schwester Alessandra heiratete. Zu den berühmtesten Schülern Ghirlandaios zählt Michelangelo, der sich 1487 mit 13 Jahren für kurze Zeit der Werkstatt anschloss und dessen Anteil an den Werken Ghirlandaios nach wie vor rege diskutiert wird.[1] Die einzige erhaltene Signatur des Künstlers im Fresko Die Geburt Mariä in der Tornabuoni-Kapelle („BIGHORDI“ und „GRILLANDAI“ in der hölzernen Wandvertäfelung) zeigt, dass sich der Maler sowohl mit dem Familiennamen Bigordi als auch mit dem Spitznamen Ghirlandaio identifizierte. Ghirlandaio lebte und arbeitete vor allem in Florenz. Zwei Mal reiste er nach Rom: Während der ersten Reise 1475/1476 gestaltete er eine Deckenlünette in der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek mit einer Aristoteles- und einer Diogenes-Figur. Die zweite Reise trat er 1481/1482 gemeinsam mit Pietro Perugino, Luca Signorelli, Sandro Botticelli und Cosimo Rosselli für die Dekoration der Wände in der Sixtinischen Kapelle an. Ghirlandaio starb 1494 an der Pest.[2] WerkGhirlandaios Gesamtwerk umfasst sowohl sakrale als auch profane Bildthemen. Er schuf Tafelbilder, monumentale Freskomalereien und Mosaiken. Das weltliche Leben der Renaissance spiegelt sich in seinen religiösen Darstellungen, die er meist in zeitgenössischer Umgebung malte. In seinen Fresken in den Kirchen Santa Maria Novella (Szenen aus dem Leben Mariens und Szenen aus dem Leben Johannes’ des Täufers in der Tornabuoni-Kapelle, 1485–1490) und Santa Trinita (Leben des hl. Franziskus in der Sassetti-Kapelle, 1485)[3] tauchen zahlreiche Persönlichkeiten seiner Zeit auf, unter anderem mehrere Mitglieder der Medici-Familie. Sakrale Narrationen mit eingefügten zeitgenössischen Portraitdarstellungen sind auch Teil des Ausstattungsprogramms der Vespucci-Kapelle in der Florentiner Kirche Ognissanti[4] (um 1474), der Kapelle zu Ehren der heiligen Fina[5] in der Kollegiatkirche in San Gimignano (um 1477) und der Sixtinischen Kapelle im Vatikan (1481). Auch die in großem Umfang entstandenen sakralen Tafelbilder zeigen bisweilen eingefügte Zeitgenossen, so etwa das Altarbild für die Familie Sassetti in S. Trinita mit der Anbetung der Hirten (noch heute am ursprünglichen Platz in der Kapelle), die Anbetung der Könige für das Florentiner Ospedale degli Innocenti (1488) und das Tondo mit der Anbetung der Könige (vor 1487) für Lorenzo Tornabuoni, heute in den Uffizien. Ghirlandaio malte auch zahlreiche Porträts, in denen er das Individuelle seiner Modelle zeigte (Ein alter Mann und sein Enkel, um 1490, 62 × 46 cm, Paris, Louvre). Der Alte bildet vermutlich einen Florentiner Patrizier ab – so individuell und zugleich so unschmeichelhaft, dass Mediziner die Hautkrankheit auf der Nase des Alten als Rosenakne (Rhinophym) diagnostizieren konnten. Seine beiden Fresken Das letzte Abendmahl in den Florentiner Kirchen Ognissanti und San Marco gelten als unmittelbare Vorläufer des gleichnamigen Bildes von Leonardo da Vinci in Mailand. In der Berliner Gemäldegalerie befindet sich das 44,5 × 31,3 cm große Bild Ghirlandaios Judith mit ihrer Magd aus dem Jahre 1489.[6] Zu den schönsten Porträts des Florentiner Quattrocento zählt das Bildnis der Giovanna degli Albizzi Tornabuoni. Giovannas Porträt wird meist posthum auf um 1489–1490 datiert.[7] Es wird heute im Madrider Museo Thyssen-Bornemisza im Palacio Villahermosa aufbewahrt. Den Großteil der Aufträge erhielt Ghirlandaio von wohlhabenden Florentiner Kaufleuten wie die Sassetti und die Tornabuoni. Auch einige Kirchen zählten zu seinen Auftraggebern. Für die Florentiner Stadtregierung ist nur eine einzige Auftragsvergabe überliefert: der Uomini-Famosi-Freskenzyklus im Palazzo Vecchio (1482–1484). Am Ende seiner Karriere im Jahr 1493 erreichte ihn eine Anfrage von Pandolfo Malatesta, Herrscher über Rimini. Dieser beauftragte Ghirlandaio mit der Erstellung einer Altartafel mit drei Heiligen und vier Familienmitgliedern in kniender Stifterhaltung für die Familienkapelle in San Cataldo (die spätere Kirche San Domenico), heute bewahrt im Museo della Città Rimini. RezeptionIn seiner Heimatstadt bezeugen zahlreiche prestigeträchtige Aufträge die hohe Wertschätzung gegenüber der Ghirlandaio-Werkstatt. Über die zeitgenössische Meinung zu Ghirlandaios künstlerischen Fähigkeiten informieren zwei erhaltene schriftliche Zeugnisse: Gerühmt wird Ghirlandaio in einer von Giovanni Santi, dem Vater Raffaels, verfassten Chronik zu Ehren der Taten des verstorbenen Urbiner Herzogs Federico da Montefeltro aus dem Jahr 1482.[8] Lob erfährt Ghirlandaio auch in einem Empfehlungsschreiben von einem Agenten des Mailänder Herzogs über die fähigsten Maler in Florenz aus dem Jahr 1490. Darin wird neben Perugino, Sandro Botticelli und Filippino Lippi auch Ghirlandaio genannt. Dieser sei ein Meister in der Tafelbildmalerei und ein noch größerer Meister in der Wandmalerei. Seine Werke hätten eine „bona aria“ und er würde viele Aufträge – „assai lavoro“ – bewerkstelligen können.[9] Die Biografen des 16. und 17. Jahrhunderts maßen Ghirlandaio eine herausragende Bedeutung für sein Zeitalter zu. An erster Stelle sind die Beschreibungen Giorgio Vasaris in den Vitenausgaben von 1550 und 1568 zu nennen. Darin bewunderte Vasari besonders Ghirlandaios exakte Naturnachahmung.[10] Im 18. Jahrhundert geriet er, wie zahlreiche Maler des Florentiner Quattrocento, zunächst in Vergessenheit, während ihn das 19. Jahrhundert wieder in höchstem Maße feierte. Auch Jacob Burckhardt sah in Ghirlandaio einen der herausragenden Vertreter seiner Generation, genauso Ernst Steinmann in einer ersten Monografie über den Maler aus dem Jahr 1897.[11] Parallel zu der großen Anerkennung zeichnete sich jedoch früh eine Haltung gegenüber dem Künstler ab, die ihn als handwerklich begabten Künstler, aber weitgehend unkreativen Chronisten seiner Zeit betrachtete.[12] Bereits Vasaris Worte waren zwar anerkennend, jedoch im Vergleich zu seinen sonstigen Künstlerbeschreibungen zurückhaltend. Vor allem organisatorische Aspekte und die Tüchtigkeit des Künstlers werden rühmend erwähnt – ein überschwängliches Lob, wie es den „Genies“ der Hochrenaissance wie Michelangelo zuteilwurde, blieb aus. In der Kunstkritik des 20. Jahrhunderts festigte sich diese Meinung über die künstlerischen Fähigkeiten Ghirlandaios, die ihm Genialität in der Idee absprach. Aby Warburg urteilte, dass Ghirlandaio im Gegensatz zu Michelangelo „als Inhaber einer rüstig arbeitenden Werkstatt zu allererst den Ehrgeiz besitzt, getreu zu spiegeln, nicht temperamentvoll umzugestalten.“[13] Lange Zeit galt er in der Forschung des 20. Jahrhunderts als „Illustrator“[14] der Gesellschaft des 15. Jahrhunderts – so „führen uns“ die Tornabuoni-Fresken „auf unübertreffliche Weise den damaligen Florentiner Alltag vor Augen.“[15] Wenn auch Ghirlandaios zeitgenössische Popularität nicht angezweifelt wurde, klassifiziere ihn das Resultat seiner Bemühungen eher als „Bildnis-Lieferant“, als „Kunsthandwerker“,[16] so Warburg. Verglichen mit der heute attestierten Zeitlosigkeit der Kunst anderer Florentiner Maler des Quattro- und Cinquecento galt Ghirlandaio lange als ein in seiner Zeit verhafteter Künstler. Jüngste Untersuchungen sind zunächst bestrebt, dieses wertende Urteil über Ghirlandaios Fähigkeiten zu revidieren, welches die Forschung des vorangegangenen Jahrhunderts so freigiebig gefällt hatte. Neue Wege der Künstlerbeurteilung beschritt früh Jean Cadogan, die in ihren Studien zeigte, dass die Aufnahme von Vorbildern bei Ghirlandaio komplex und spezifisch stattfand.[17] Der 500. Todestag des Malers 1994 schuf Impulse für eine erneute intensive wissenschaftliche Beschäftigung. Wegbereitend für eine Neubeurteilung von Ghirlandaios Œuvre sind die beiden umfassenden wissenschaftlichen Monografien aus dem Jahr 2000 von Jean Cadogan und Ronald Kecks. Abbildungen(Auswahl)

Literatur

WeblinksCommons: Domenico Ghirlandaio – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Information related to Domenico Ghirlandaio |

||||||||||||||||

![Anbetung der Hirten, 1485[18]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Anbetung_der_Hirten.jpg/120px-Anbetung_der_Hirten.jpg)