|

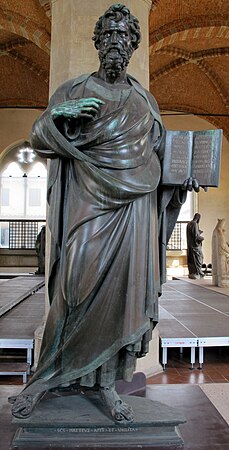

Lorenzo Ghiberti Lorenzo Ghiberti (* um 1378 in Pelago; † 1. Dezember 1455 in Florenz), in zeitgenössischen Quellen auch Nencio di Bartolo bzw. Bartoluccio, war ein vor allem in Florenz aktiver Bildhauer, Goldschmied und Erzgießer. Seine berühmtesten Werke sind das Nordportal und die sogenannte Paradiespforte des Baptisteriums der Kathedrale von Florenz. Seine Schrift I Commentarii gehört neben Traktaten Cennino Cenninis und Leon Battista Albertis zu den ersten italienischen Abhandlungen zu Fragen der Kunst.  Leben und WerkLorenzo Ghiberti, in zeitgenössischen Quellen meist mit seinem Rufnamen Nencio bezeichnet,[1] ging bei seinem Stiefvater, dem Goldschmied Bartolo Ghiberti in die Lehre und erlernte den autobiografischen Angaben in seinem Kunsttraktat zufolge parallel dazu auch die Malerei. Nach eigener Aussage floh er vor 1400 vor der Pest nach Pesaro und arbeitete dort für Malatesta IV. Malatesta. Im darauffolgenden Jahr ging er nach Florenz und nahm dort am Wettbewerb um den Auftrag für eine zweite Bronzetür – die erste schuf Andrea Pisano – am Florentiner Baptisterium teil. Ghiberti konnte sich gegen seinen Mitbewerber Filippo Brunelleschi durchsetzen, dessen Entwurf material- und arbeitsaufwändiger war. Die Arbeit am Portal dauerte von 1403 bis 1423. Es besteht aus insgesamt 28 teilweise feuervergoldeten Reliefs, die in Vierpässe eingefügt sind (womit er in der Anlage dem Rahmenwerk Andrea Pisanos folgt). Die 20 Reliefpanele der Türen zeigen Szenen aus dem Leben Jesu, in den unteren zwei Reihen sind die vier Evangelisten und vier Kirchenlehrer dargestellt. Bald nach Beendigung der ersten Bronzetür erhielt er den Auftrag für die Gestaltung eines weiteren Portals, an dem er noch einmal 27 Jahre (1425 bis 1452) arbeitete. Nach seinem Tod führte sein Sohn Vittorio die Arbeit am Rahmenwerk weiter. Die Tür lobte Michelangelo mit den Worten „… sie ist würdig, die Pforte des Paradieses zu schmücken“. In zehn quadratischen Feldern sind Szenen aus dem Alten Testament dargestellt, eingerahmt von reicher Ornamentik mit zahlreichen Figuren (z. B. Putten und Köpfen, darunter er selbst neben seinem Sohn Vittorio). Gemeinsam mit Filippo Brunelleschi, dem Architekten des gewaltigen Kuppelprojekts, war Ghiberti ab etwa 1420 Dombaumeister in Florenz. Ihm wird auch der Entwurf für die von Palla Strozzi finanzierte Sakristei der Kirche Santa Trinita in Florenz zugeschrieben.  Um 1414 schuf er für die Nischen am Oratorium Orsanmichele die Bronzestatuen Johannes des Täufers und in den Jahren 1419 bis 1422 die des Matthäus und des heiligen Stephanus (vollendet 1428), die als die ersten nachantiken Großbronzen gelten. Aus jener Zeit stammen auch die Bronzereliefs für das Taufbecken von San Giovanni in Siena mit der Taufe Christi (1424) und Johannes der Täufer vor Herodes (1427), sowie die Grabplatten des Leonardo Dati in Santa Maria Novella und des Ludovico degli Albizzi in Santa Croce in Florenz. 1428 fertigte Ghiberti den Reliquienschrein der heiligen Märtyrer Protus, Hyacinthus und Nemesius[2] und um 1440 den mit Reliefs verzierten Sarkophag des heiligen Zenobius für den Florentiner Dom. Neben zwei kleinen Glocken für die Sakristei, die Ghiberti 1445 herstellte, zeichnete er auch Entwürfe für zahlreiche Bleiglasfenster. Für die Kathedrale von Arezzo entstanden ebenfalls mehrere Fensterentwürfe.  Lorenzo Ghiberti starb am 1. Dezember 1455 im Alter von fast 77 Jahren in Florenz. Sein Sohn Vittorio (1416–1496) führte seine Werkstatt weiter. Die Ghiberti-Werkstatt war wegen ihrer prominenten Aufträge und gerade des mit der Herstellung der beiden Bronzeportale verbundenen Aufwands eine wichtige Ausbildungsstätte für Künstler (u. a. Donatello, Paolo Uccello). Lorenzo Ghiberti war vielseitig interessiert. Als einer der ersten Künstler besaß er nachweislich auch eine Antikensammlung; das Inventar wurde 2019 von der Kunsthistorikerin Doris Carl publiziert.[3] I CommentariiGhiberti verfasste in den 1450er Jahren den in drei Bücher unterteilten Traktat I Commentarii, der wertvolle Betrachtungen über Kunst und Künstler von der Antike bis zum 15. Jahrhundert enthält sowie kunsttheoretische Gedanken formuliert. Der Traktat kopierte im ersten Teil in erster Linie aus der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren mit eigener Gewichtung, jedoch auch, wie der Kunsthistoriker Julius von Schlosser 1912 schrieb, „zahllosen Mißverständnissen“.[4] Der zweite und kürzeste Teil ist zugleich der interessanteste, da er zum Großteil auf der eigenen Erfahrung Ghibertis beruht und damit seine Denkweise und sein Kunstverständnis besser widerspiegelt als die kopierten Erkenntnisse aus antiken und mittelalterlichen Texten der anderen Teile. Er beschreibt die Werke seiner Vorläufer seit Cimabue bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts. Er erzählt von Giotto, seinen Schüler Stefano, Taddeo Gaddi und Maso, Bonamico (Buffalmacco), Cavallini aus Rom und Orcagna. Er ergänzt die vornehmlich Florentiner Riege mit Vertretern der Sieneser Schule, bei der er Ambrogio Lorenzetti ganz besonders heraushebt, aber auch Simone Martini, Barna da Siena und Duccio nennt. Neben dem bereits erwähnten Orcagna werden unter den Bildhauern nur Giovanni Pisano, Andrea Pisano und der ominöse deutsche (oder flämische) Goldschmied Gusmin genannt. Er schließt mit einer Beschreibung seiner eigenen Werke.[5] Der dritte und mit vier Fünfteln des Gesamten der gewichtigste Teil ist unvollendet geblieben und kam über eine unstrukturierte Quellensammlung kaum hinaus. Er sollte ein Grundlagenwerk zur Kunst werden.[6] Der Text sollte neben einer Maßlehre des menschlichen Körpers auch Überlegungen zur Optik und Perspektive enthalten. Ghiberti rezipierte hierfür unter anderem Schriften Alhazens, Roger Bacons, Johannes Peckhams und Witelos. Siehe auchLiteraturAusgaben und Übersetzungen der Commentarii

Forschungsliteratur

Belletristik

WeblinksCommons: Lorenzo Ghiberti – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

Information related to Lorenzo Ghiberti |

||||||||||||||