|

Afro-BrésiliensAfro-Brésiliens

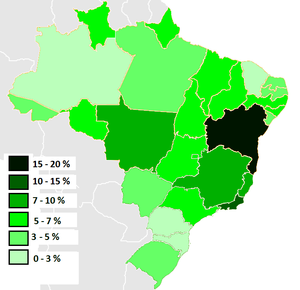

Proportion d'Afro-Brésiliens en 2022.

Le terme Afro-Brésiliens (en portugais Afro-Brasileiros ; prononciation API /ˈafɾu bɾɐziˈle(j)ɾuz/) désigne les habitants noirs du Brésil, lesquels sont généralement des descendants d’esclaves ou de marrons originaires d’Afrique subsaharienne. Ce terme n’est pas d’un usage très répandu au Brésil même, où constructions et classifications sociales reposent sur l’apparence plutôt que sur l’ascendance réelle ; les personnes présentant des traits africains visibles, en particulier une peau sombre, sont généralement nommés (y compris par eux-mêmes) negros ou, moins communément, pretos (mot portugais signifiant noir). Les membres d’un autre groupe de population, les pardos (gris, brun), sont susceptibles également de posséder une ascendance africaine, à des degrés divers. En fonction des circonstances (situation, lieu, etc.), ceux dont les traits africains sont plus patents seront souvent catalogués par les autres comme negros, et par conséquent tendront à s’identifier eux-mêmes comme tels, au contraire de ceux chez qui ces traits sont plus discrets. Il importe de noter du reste que les termes pardo et preto sont peu usités en dehors du domaine des recensements statistiques, et que la société brésilienne dispose d’une panoplie de mots pour caractériser les personnes d’origine raciale mixte[2],[3]. Preto et pardo font partie des cinq catégories ethniques retenues par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), au même titre que branco (blanc), amarelo (jaune, désignant les Est-Asiatiques) et indígena (amérindien)[4]. Le concept d’Afro-Brésilien pose cependant d’autres difficultés encore : au-delà de la confusion sémantique (une multitude de termes différents sont en usage au Brésil), et même si l’on s’en tient aux seules catégories statistiques utilisées par l’IBGE, on constate qu’il n’y a pas de recoupement parfait ni entre l’autoqualification et la perception par autrui, ni entre l’apparence physique visible et l’ascendance objective, telle qu’établie par des études génétiques. En outre, le statut socio-économique d’une personne tend à déteindre sur la perception subjective qu’ont les autres de son appartenance ethnique, et une personne nantie p. ex. sera inconsciemment perçue comme plus blanche (par l’effet du phénomène historique dit branqueamento, ou blanchiment, observé dans les auto-classifications raciales). Dans l’histoire du Brésil, les classifications raciales et les constructions sociales y afférentes se basaient davantage sur l’apparence physique de la personne que sur sa filiation réelle. Ainsi, subjectivement, lors du recensement effectué par l’IBGE en 2010, 7,6 % des Brésiliens ont-ils caractérisé leur couleur de peau ou leur race comme noire, 43,1 % comme brune (pardo) et 47,7 % comme blanche ; ou encore, selon une enquête de l’IBGE réalisée en 2008 dans les États d’Amazonas, de la Paraïba, de São Paulo, du Rio Grande do Sul, du Mato Grosso et dans le District fédéral, seules 11,8 % des personnes interrogées reconnaissaient avoir une ascendance africaine, tandis que 43,5 % indiquaient avoir une ancestralité européenne, 21,4 % une indigène, et que 31,3% déclaraient ne pas connaître leur ascendance. Invités à qualifier de façon spontanée leur couleur ou leur race, 49 % des personnes interrogées se catégorisaient comme brancas (blanches), 21,7 % comme morenas (brunes, olivâtres), 13,6 % comme pardas (grises, brunes), 7,8 % comme negros, 1,5 % comme amarelas (jaunes), 1,4 % comme pretas (noires), 0,4 % comme indígena (indigènes), et 4,6 % enfin ont donné une réponse autre que les précédentes[5]. D’autre part, lorsque l’option « afrodescendant » était présentée, 21,5 % des répondants s’identifiaient comme tel[6], et quand « negro » était un choix possible, 27,8 % se déterminaient pour celui-ci[5]. Des études génétiques et des analyses d’ADN ont permis d’établir que l’ascendance des Brésiliens est globalement à 62 % européenne, à 21 % africaine et à 17 % indigène. La région sud compte le plus haut taux d’ascendance européenne (77 %), tandis que la région nord-est figure comme celle où l’apport génétique africain est le plus élevé (27 %) et la région nord comme la région au plus fort apport indigène (32 %). Les indicateurs d’apparence physique, tels que la couleur de peau, des yeux et des cheveux, ont au Brésil relativement peu de rapport avec l’ascendance, les études génétiques ayant en effet mis au jour que chez seulement 53 % des individus leur ascendance africaine était visible dans le phénotype. Le peuple brésilien apparaît donc comme réellement le résultat d’une fusion entre Européens, Africains et Amérindiens. Les afro-brésiliens sont des Afro-Latins, en majorité descendants d’esclaves amenés d’Afrique (Afrique de l’Ouest, mais surtout Afrique centrale) au Brésil du XVIIe siècle jusqu’à 1850, année de l’interdiction de la traite. À leur arrivée, les esclaves furent répartis dans les différentes zones du Brésil, avec une prédominance de Bantous dans la province de Rio de Janeiro, et d’Ouest-Africains dans la Bahia et le nord-est du Brésil. Dans la première moitié du XIXe siècle, à l’apogée du trafic d’esclaves en direction du Brésil, les esclaves d’Afrique de l’ouest (golfe du Bénin) allaient en majorité à Salvador, pour pourvoir en main-d’œuvre les grands domaines sucriers, pendant que ceux du centre-ouest africain (actuels Congo et Angola) et d’Afrique orientale étaient principalement destinés à la caféiculture dans la région de Rio de Janeiro, ou étaient redirigés vers le Minas Gerais pour y travailler dans les mines d’or. Les données sociologiques et les indicateurs économiques ont battu en brèche le mythe de la « démocratie raciale » ou de l’« harmonie raciale » brésilienne, de même que le postulat qui sous-tend ce mythe, l’absence historique de racisme chez les Portugais, a été réfuté par les historiens. En réalité, le Brésil est l'un des pays les plus inégalitaires au monde et les Afro-brésiliens en sont en grande partie les victimes. D'après les chiffres de l’IBGS pour 2017, on retrouve 74 % de noirs ou métis parmi les 10 % les plus pauvres. Dans les favelas, la population noire ou métisse est de 77 %. La population noire, longtemps marginalisée, bénéficie des politiques officielles de redistribution sociale et de revalorisation culturelle menées en particulier par les présidents Lula da Silva et Dilma Rousseff. Le commerce triangulaire eut pour effet d’introduire les cultures africaines au Brésil, où elle subirent à leur tour l’influence des cultures européenne et (dans une moindre mesure) amérindienne, de sorte qu’en règle générale les éléments d’origine africaine présents dans la culture brésilienne s’y trouvent aujourd’hui mélangés à d’autres matériaux culturels. Des traces marquantes de la culture africaine sont perceptibles dans différents secteurs de la culture brésilienne, principalement dans la musique populaire, la religion, la gastronomie, le folklore et les festivités populaires. Les États du Maranhão, du Pernambouc, d’Alagoas, de la Bahia, de Minas Gerais, d’Espírito Santo, de Rio de Janeiro, de São Paulo et du Rio Grande do Sul ont été les plus influencés par la culture d’origine africaine, tant en raison du nombre d’esclaves accueillis à l’époque de la traite que par suite de la migration intérieure des esclaves consécutive à la fin du cycle de la canne à sucre dans le Nordeste. Bien que traditionnellement dévalorisés à l’époque coloniale et au XIXe siècle, les différents ingrédients d’origine africaine présents dans la culture brésilienne ont bénéficié d’un processus de revalorisation à partir du XXe siècle, qui s’est poursuivi jusqu’à nos jours. Le concept d’Afro-BrésilienL’anthropologue Darcy Ribeiro considérait la composante noire et mulâtre comme « la plus brésilienne des composantes de notre peuple », dès l’instant que, désafricanisée par l’esclavage et n’étant ni indigène ni blanc d’Empire, il ne lui restait plus qu’à assumer une identité pleinement brésilienne[7]. Ceci ne signifie pas que Noirs et Mulâtres se soient intégrés dans la société brésilienne sans stigmatisation aucune ; au contraire, beaucoup de Brésiliens ont honte de leurs origines noires, soit que le fait de descendre d’esclaves renvoie à un passé d’humiliations et de souffrances qu’il serait préférable d’oublier, soit que les stéréotypes négatifs construits autour de la négritude aient associé celle-ci à des tares sociales telles que la pauvreté et la délinquance[7],[8],[9].  En effet, s’assumer comme noir au Brésil a toujours été fort difficile, eu égard au fonds idéologique anti-noir qui, historiquement, a été élaboré dans ce pays, où aujourd’hui encore prévaut une idéologie du branqueamento (blanchiment) et où des normes blanco-européennes règnent dans le domaine esthétique, moral et culturel[8]. De là qu’au Brésil, seules les personnes à peau noir foncé sont considérées comme noires, le mulâtre passant déjà pour brun (pardo, mot qui en réalité a le sens de gris) et donc pour mi-blanc et, pour peu qu’il présente une peau un peu plus claire, est bientôt vu comme blanc à part entière. Dans le passé, il était rare de voir un Mulâtre pencher, partant de sa double nature, vers son versant noir, car, face à la masse des Noirs plongés dans la misère, il n’avait garde d’être confondus avec eux[7]. Ces dernières années cependant de plus en plus de Brésiliens s’assument comme Noirs, par suite de la réussite notamment des Noirs américains, perçue par les Brésiliens comme une « victoire de la race », puis, principalement, de l’ascension sociale d’une portion de la population afrodescendante brésilienne qui, ayant eu accès à l’instruction et ayant connu de meilleures chances professionnelles, a cessé d’avoir honte de sa couleur de peau[7].  La race est avant tout un concept social, politique et idéologique, compte tenu qu’il est difficile de lui assigner une base biologique incontestable, et donc malaisé de subdiviser biologiquement les êtres humains en races bien distinctes[11]. Dans un pays profondément mélangé comme le Brésil, il n’est pas facile de définir qui est noir, attendu que nombre de Brésiliens, blancs en apparence, sont néanmoins partiellement des descendants d’Africains, de même que nombre de Noirs ont des ascendances européennes. S’y ajoute un grand nombre de bruns (pardos), dont la classification raciale n’est pas univoque[12]. L’actrice Camila Pitanga se déclare elle-même noire, mais selon une enquête de l’institut de sondage Datafolha, seulement 27 % des personnes interrogées classent l’actrice comme étant de couleur noire, 36 % affirmant qu’elle est brune (parda). Pour sa part, le joueur de football Ronaldo Fenômeno déclara dans un entretien qu’il se considérait blanc, pourtant, d’après l’enquête susmentionnée, 64 % des Brésiliens le classent comme noir ou brun, et seuls 23 % comme blanc. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été étiqueté brun par 42 % des personnes interrogées, tandis que l’ex-président Fernando Henrique Cardoso, qui s’était autoqualifié de « mulatinho » (diminutif de mulato, mulâtreau), a été catégorisé blanc par 70 % des répondants, comme brun par 17 % et comme noir par 1 %. L’actrice Taís Araújo, autodéclarée noire, est cataloguée comme telle par seulement 54 %[10]. Pour le mouvement noir brésilien est à considérer comme noire toute personne ayant cette « apparence ». Selon l’anthropologue Kabengele Munanga, de l’USP, la question reste certes problématique, mais c’est néanmoins, à ses yeux, l’autoclassification qui devrait ici prévaloir. Ainsi, si une personne, blanche d’apparence, se déclare noire et pose sa candidature pour un emploi à quotas raciaux, il y a lieu de respecter sa décision[13]. En 2007, un cas controversé attira l’attention des médias brésiliens : deux frères, jumeaux identiques, participèrent à l’examen d’entrée de l’université de Brasilia, épreuve régie par le système des quotas. Dans cette université se réunissait un comité qui, après examen d’une photographie des candidats, déterminait qui était noir ou non. Après analyse des photos par ledit comité, l’un des jumeaux fut catégorisé noir, l’autre non[14]. Le sociologue Demétrio Magnoli estime dangereuse l’instauration de « tribunaux raciaux » au Brésil, qui risquerait selon lui de rapprocher le pays des nations racialistes et paranoïaques du XXe siècle. En 1933, l’Allemagne nazie définissait comme juif toute personne ayant au moins un quart de « sang juif » (ce qui équivaut à avoir un grand-parent juif). En 1935, Hitler lui-même modifia la règle, et depuis lors était qualifié de juif celui qui possède plus de deux tiers de « sang juif », les « demi-juifs » (soit ceux ayant deux grands-parents juifs) devenant du coup Allemands. Aux États-Unis, sous les lois Jim Crow, était cataloguée noire toute personne ayant ne serait-ce qu’une seule goutte de sang africain (one-drop rule ou règle de l'unique goutte de sang), même s’il n’y paraissait pas[15]. En Afrique du Sud, sous le régime de l’Apartheid, lorsqu’il y avait un doute quant à la négritude de la personne, l’on avait recours à l’« épreuve du peigne » : si le peigne s’accrochait aux cheveux, la personne était noire, dans le cas contraire, si le peigne glissait à terre, elle était blanche[12]. Lors du recensement de l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) de 2010, 7,6 % des Brésiliens identifiaient leur couleur de peau ou leur race comme noire, 43,1 % comme brune (pardo) et 47,7 % comme blanche[5]. Ces données toutefois sont à analyser avec précaution, compte tenu de la tendance historique au branqueamento que l’on observe dans les auto-classifications raciales dans ce pays[7],[8]. Pour des raisons d’ordre statistique, l’IBGE classe comme population noire les noirs et bruns tout ensemble[16], encore que cette méthodologie ait été contestée par d’aucuns, au motif que la majorité des bruns sont des métis, qui ne s’identifient ni comme noirs, ni comme blancs, mais comme un groupe à part[15]. De surcroît, beaucoup de bruns ne sont pas descendants d’Africains, mais d’Amérindiens, principalement dans les États du nord[17]. L’État brésilien, qui dans son histoire a plusieurs fois adopté des attitudes clairement racistes — notamment à la fin du XIXe siècle, lorsqu’il interdit l’entrée d’immigrants africains et asiatiques dans le pays, alors que dans le même temps il encourageait l’afflux d’immigrants européens[18],[19] —, s’est par la suite amendé et pris un ensemble de mesures politiques visant à améliorer les conditions de vie de sa population noire, tant du point de vue socio-économique qu’au regard des représentations, mesures parmi lesquelles il convient de mentionner la loi no 10.639 de 2003 rendant obligatoire l’enseignement de l’histoire de l’Afrique et de la culture afro-brésilienne dans les écoles[20], la loi no 12.288 de 2010 instaurant le statut de l’égalité raciale (en portugais Estatuto da Igualdade Racial)[21], la loi no 12.519 de 2011 instituant un Jour de la conscience noire[22], la loi no 12.711 de 2012 prescrivant une réserve de quotas raciaux dans l’enseignement supérieur[23], et la loi no 12.990 de 2014 prescrivant également une réserve de quotas pour les noirs dans les concours publics[24]. HistoireLa traite transatlantique Aucun continent n’a été autant frappé par la traite d’esclaves que l’Afrique. Le dernier en date et le plus vaste système esclavagiste de l’histoire universelle fut le trafic d’Africains en direction des Amériques. La quasi-totalité des nations d’Europe occidentale se sont engagées dans ce commerce hautement lucratif, quoique le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre et la France y aient été plus particulièrement impliqués. Avec l’arrivée des Européens sur le continent africain au XVIe siècle, la traite d’esclaves, intense depuis déjà plusieurs siècles, s’intensifia davantage encore. En échange de marchandises et d’argent offerts par les commerçants européens, plusieurs peuples africains vendirent aux trafiquants des personnes appartenant à des tribus voisines[25],[26]. Le stimulus économique que représentait le commerce des esclaves fit surgir en Afrique plusieurs États centralisés dont l’économie était fortement dépendante de la traite esclavagiste, tels que le Dahomey et l’Empire ashanti. Dans ce processus, commerçants européens et élites africaines tiraient profit de la mise en esclavage de millions d’Africains. De façon générale, huit moyens étaient à la disposition des esclavagistes[25],[26] :

La plupart des Africains se retrouvaient dans les Amériques après avoir été victime de rapt, c’est-à-dire avoir fait l’objet d’incursions et de razzias opérées dans le seul but de capturer des esclaves[25],[26]. La majorité des enlèvements s’accomplissait par le truchement d’intermédiaires africains, qui pénétraient dans les tribus voisines et vendaient les populations de celles-ci aux Européens, encore que dans bon nombre de cas les rapts étaient été exécutés par les Portugais eux-mêmes. Le deuxième mode le plus fréquent de mise en esclavage consistait en captures de guerre ; les prisionniers de guerre étaient réduits en esclavage par la tribu victorieuse et destinés aux Amériques. Rapt et capture de guerre ne doivent pas être confondus, étant donné que dans le premier cas la tribu était attaquée avec le seul objectif d’obtenir des esclaves et que dans le second la tribu était mise en esclavage dans le sillage d’une défaite militaire. L’historien Orlando Patterson estime que des 1,6 million d’Africains transportés vers le Nouveau Monde avant la fin du XVIIe siècle, 60 % ont pu représenter des prisonniers de guerre, tandis que moins d’un tiers avaient été victimes d’enlèvement ; à l’inverse, des 7,4 millions de Noirs expédiés entre 1701 et 1810, 70 % avaient été enlevés et 20 % provenaient de tribus vaincues militairement[25].

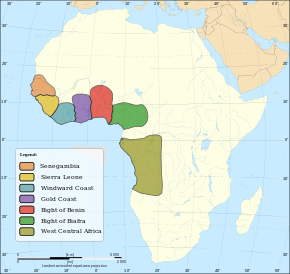

Explorateurs ibériques et première phase de l’esclavage dans les AmériquesLes premiers explorateurs espagnols et portugais dans les Amériques mirent d’abord en esclavage les populations amérindiennes[29]. Parfois, la force de travail leur était rendue disponible à travers les systèmes existants d’impôts et de tributs des États amérindiens tombés sous la coupe des envahisseurs européens, par simple remplacement des administrateurs locaux par leurs homologues européens ; dans d’autres cas, les États amérindiens fournissaient la main-d’œuvre directement[30]. Dans le cas portugais, la faiblesse des systèmes politiques des communautés Tupi-Guarani que les Portugais avaient soumis sur le littoral brésilien, et l’inexpérience de ces Amérindiens en matière de labeur agricole systématique, les rendait faciles à exploiter à travers des arrangements de travail non-coercitifs[29]. Cependant, plusieurs facteurs empêchaient le système d’esclavagisme amérindien de devenir un mode de fonctionnement durable au Brésil, notamment le fait que les populations indigènes étaient peu nombreuses ou insufissamment accessibles pour satisfaire tous les besoins des colons en forces de travail[31]. Dans bon nombre de cas, l’exposition aux maladies européennes provoquait une forte mortalité parmi la population amérindienne et par là une pénurie de main-d’œuvre indigène[31]. Les historiens estiment à environ 30 000 le nombre d’Amérindiens morts d’une épidémie de variole dans la décennie 1560 sous domination portugaise[32]. Les conquérants ibériques étant par ailleurs impuissants à attirer de leur propre pays vers les colonies un nombre suffisant de colons, ils commencèrent à partir de 1570 à importer de manière croissante des esclaves d’Afrique au titre de main-d’œuvre primaire[31],[33]. Raisons de la prédilection des esclavagistes pour les AfricainsEn fait, il eût été nettement meilleur marché pour les Européens d’obtenir des esclaves en Europe même, que d’envoyer des navires vers les côtes africaines dans le but d’y capturer de la main-d’œuvre. Cependant, dans les populations européennes, le groupe des individus entrant en ligne de compte pour une mise en esclavage était beaucoup plus restreint que chez les Africains. L’expansion outremer avait mis les Européens en contact avec des peuples « qui différaient d’eux, culturellement et physiquement, plus fortement que tout autre peuple avec lequel ils avaient interagi pendant le millénaire précédent ». En Europe même, l’hypothèse de mettre en esclavage d’autres Européens ne fut pas envisagée, tandis que dans la même temps, il y avait en Afrique des groupes d’Africains disposés à vendre d’autres Africains destinés à l’esclavage. Ainsi, la principale cause de la traite massive d’Africains fut « une discordance entre les conceptions africaines et européennes quant à la prise en compte de tel ou tel pour la mise en esclavage, conceptions à l’origine desquelles se trouvent la culture et les normes sociales, non clairement liées à l’économie »[34]. Selon l’historien David Eltis, « l’Afrique était une masse continentale beaucoup plus vaste, abritant une diversité de populations humaines plus grande que ce qui pouvait se trouver sur tout autre territoire de taille comparable dans le monde. Il n’est donc pas étonnant que les Africains n’aient pas éprouvé de sentiment continental d’appartenance — c’est-à-dire [ne se soient pas vus] comme peuples ne pouvant pas se réduire mutuellement en esclavage »[35]. Concomitamment, sur le continent américain, les peuples amérindiens périssaient par milliers et le nombre de colons européens disposés à traverser l’Atlantique était fort réduit. Aussi les colonisateurs allèrent-ils chercher en Afrique la main-d’œuvre nécessaire au développement des colonies[34]. L’esclavage au Brésil Le Brésil accueillit environ 38 % de tous les esclaves africains emmenés en Amérique[38]. Les estimations du nombre total d’Africains subsahariens arrivés au Brésil sont assez divergentes : certaines font état de trois millions de personnes, d’autres de quatre millions[39]. Selon une autre estimation, les noirs africains embarqués entre 1501 et 1866 à destination du Brésil étaient au nombre de 5 532 118, dont 4 864 374 arrivèrent vivants (c’est-à-dire que 667 696 personnes périrent dans les vaisseaux négriers pendant le trajet Afrique-Brésil). Le Brésil fut le pays au monde qui, et de fort loin, accueillit le plus d’esclaves. À titre de comparaison, durant la même période, 472 381 Africains furent embarqués à destination de l’Amérique du Nord, parmi lesquels 388 747 remirent pied à terre vivants (83 634 n’y survécurent pas)[40]. Si l’on en croit l’estimation de l’IBGE, le nombre total d’Africains débarqués au Brésil est de 4 009 400[41]. Les Portugais ont été pendant des siècles en première ligne pour la traite négrière. Ils avaient hérité de la tradition islamique toute la culture technique nécessaire, en particulier sur le plan de la navigation, de la production sucrière et de la mise à contribution d’esclaves noirs comme force de travail[7]. Dès l’époque de la découverte du Brésil, on avait fait appel à de la main-d’œuvre esclave africaine pour la production de sucre dans les îles atlantiques de Madère et des Açores, dans le cadre d’un nouveau mode d’organisation de la production : la fazenda[7]. Au début du XVIe siècle, 10 % environ de la population de Lisbonne se composait d’esclaves africains, nombre étonnamment élevé dans un contexte européen[42]. Les Portugais, plus que tout autre peuple d’Europe, étaient culturellement armés pour affronter les peuples à peau sombre et préparés à enrôler des indigènes en vue du travail forcé et à suborner des multitudes d’Africains dans le but d’assurer leurs intérêts économiques. Le Brésil fut configuré comme une entité coloniale-esclavagiste à caractère agro-commercial. Dans un premier temps, le Portugais eurent recours au travail forcé de l’indigène ; ensuite, avec la déperdition de cette population aborigène, le trafic d’humains originaires d’Afrique s’accrut graduellement, jusqu’au point où ces personnes finirent par constituer la grande masse des travailleurs au Brésil[7]. L’esclavage s’est profondément enraciné dans la société brésilienne, même si à tous les siècles, les Africains et leurs descendants résistèrent contre la servitude, sous forme de rébellions ou de fugues, et en créant des quilombos. En outre, posséder des esclaves était une pratique tellement répandue et acceptée par la société que beaucoup d’anciens esclaves, après qu’ils eurent conquis la liberté, voulurent à leur tour acquérir un captif pour eux-mêmes. Posséder des esclaves dénotait un haut statut social et permettait à leur propriétaire de s’extraire du monde du travail pénible, lequel, dans la mentalité brésilienne, seuls les esclaves pouvaient exercer. C’est pourquoi, dans le Brésil esclavagiste, nul ne s’épouvantait de voir un noir ou un mulâtre s’acheter un esclave, alors que ce fait eût été considéré choquant aux États-Unis à la même époque, voire difficile à imaginer pour les Brésiliens à l’heure actuelle[43]. La vie économique tout entière dans l’Empire d’outremer portugais, en Afrique comme en Amérique, reposait sur le travail servile, et l’opinion abolitionniste fut toujours très faible dans le monde luso-brésilien[44]. Il s’ensuivit en particulier que le Brésil ne mit un terme à la traite qu’en 1850, sous la pression britannique et après avoir violé les accords par lequel le pays s’était engagé à abolir la traite. L’esclavage ne sera aboli sur le territoire brésilien qu’en 1888, et le Brésil fut alors le dernier pays d’Amérique à le faire[45]. Cependant, l’esclavage avait été l’un des piliers de l’empire du Brésil et par l’abolition, l’empereur Pierre II perdit le soutien des fazendeiros (grands propriétaires terriens) esclavagistes, mécontents de n’avoir pas été indemnisés, ce qui fut l’une des causes de la chute de la monarchie brésilienne en 1889[46]. Flux d’immigrationItinéraires de la traite entre Brésil et Afrique Le projet The Trans-Atlantic Slave Trade Database de l’université Emory a estimé que du fait de la traite 5 099 816 Africains ont été débarqués au Brésil. Par des analyses minutieuses menées en Afrique et en Amérique, les chercheurs ont réussi à remonter aux origines des Africains amenés au Brésil. Aux alentours de 68 % de ces esclaves provenaient du Centre-Ouest de l’Afrique, c’est-à-dire de la région où se situent aujourd’hui les États d’Angola, de la République du Congo et de la République démocratique du Congo[47].

À chaque période de l’histoire du Brésil, tels ou tels ports particuliers d’embarquement d’esclaves étaient utilisés préférentiellement, et chaque port particulier recevait des esclaves originaires d’une vaste zone s’étendant jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres à l’intérieur du continent. Il s’ensuit que l’origine ethnique des esclaves accueillis au Brésil est très disparate, en plus d’avoir varié tout au long des siècles que dura la traite.  Un facteur essentiel pour comprendre quelles étaient les régions d’origine des Africains amenés à tel ou tel endroit au Brésil sont les vents et courants marins de l’Atlantique nord et de l’Atlantique sud. Il existe deux systèmes de vents et de courants marins dans l’Atlantique : un au nord de l’équateur, tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, et un autre au sud, tournant en sens anti-horaire. La configuration de ces vents et courants eut pour effet que les esclaves emmenés vers l’Amérique du Nord et vers les Antilles étaient originaires surtout des zones plus septentrionales d’Afrique subsaharienne, tandis que pour les besoins du Brésil, on allait chercher des Africains principalement dans des zones plus méridionales, majoritairement en Angola, le sud-est du continent et le golfe du Bénin ne jouant ici qu’un rôle secondaire[34]. Quoi qu’il en soit, ces groupes ethniques ont finalement été répartis dans différentes zones du Brésil, avec une prédominance de Bantous dans la province de Rio de Janeiro et d’Ouest-Africains dans la Bahia et le nord du Brésil[48]. L’une des raisons à cela est le fait que tel cycle économique se déploya principalement dans telle région distincte du Brésil (activité sucrière dans le nord-est, or dans le Minas Gerais, caféiculture dans la région de Rio de Janeiro) et coïncidait, au moment historique où il se déployait, à telle offre majoritaire d’esclaves provenant de telle région d’Afrique.  De façon schématique, on peut postuler que les esclaves africains amenés au Brésil avaient pris la mer dans les lieux d’embarquement suivants :

Quant aux phases d’immigration, on peut définir, en accord avec la périodisation établie par Luís Viana fils, les phases suivantes[52] :

Dans la première moitié du XIXe siècle, au moment de l’apogée du trafic d’esclaves en direction du Brésil, les esclaves d’Afrique de l’ouest allaient en majorité à Salvador, pendant que ceux du centre-ouest africain et d’Afrique orientale étaient principalement dévolus à Rio de Janeiro. La raison en est simplement la distance plus courte entre les ports d’embarquement et de débarquement, les navires transportant en effet une cargaison qui périssait littéralement sous l’effet des mauvaises conditions de voyage. De la sorte, les différents grands groupes ethniques finissaient par être prédominants dans certaines zones, notamment les Bantus à Rio de Janeiro et les Ouest-Africains dans la Bahia et le nord du Brésil[48]. Le Minas Gerais, qui est un cas particulier, accueillit un grand nombre d’esclaves ouest-africains et bantous, les premiers prédominant jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, et les seconds au long du XIXe[53].

Retour en AfriqueEntre les XVIIIe et XIXe siècles, plusieurs communautés d’esclaves sont retournés en Afrique après avoir été affranchis au Brésil[55]. Parmi celles-ci, on note en particulier les Taboms, revenus au Ghana en 1835 et 1836[56], et les Agudás ou Amarôs, retournés au Bénin, au Togo et au Nigeria. Ces Brésiliens s’établirent nombreux dans la région de l’ancienne côte des Esclaves, laquelle englobe tout le golfe du Bénin, et s’installèrent jusque dans l’actuelle ville de Lagos, au Nigéria, et à Acra, dans le Ghana actuel. Milton Guran, dans son livre Agudás. Os “brasileiros” do Benim note :

Immigration africaine récenteÀ partir des dernières décennies du XXe siècle, des Africains noirs ont commencé à immigrer au Brésil[59], plus particulièrement en provenance de pays lusophones comme l’Angola, le Cap-Vert et Sao Tomé-et-Principe, à la recherche de possibilités d’emploi ou poursuivant un but commercial. Études génétiquesProfil génétique de la population brésilienne

Une étude génétique commandée en 2007 par la BBC Brasil a sondé les ascendances de 120 Brésiliens auto-déclarés noirs vivant dans l’État de São Paulo[61]. Le chromosome Y, hérité du père, et l’ADN mitochondrial, transmis par la mère, ont été examinés. Tous deux demeurent intacts à travers les générations, car ils ne se mélangent pas avec d’autres matériaux génétiques provenant du père ou de la mère, abstraction faite des rares mutations qui pourraient survenir. L’ADN mitochondrial de chaque personne est hérité de la mère, et celle-ci l’a hérité de l’ancêtre maternel le plus lointain (la mère de la mère de la mère de la mère etc.). Inversement, le chromosome Y, dont seuls les hommes sont porteurs, est hérité du père, et celui-ci pour sa part l’a hérité de l’ancêtre paternel le plus éloigné (le père du père du père du père etc.).

Cette étude montre des proportions quasi égales de personnes avec un chromosome Y provenant d’Europe (50 %) et d’Afrique subsaharienne (48 %) dans le groupe de Brésiliens noirs qui a été analysé. On peut à coup sûr affirmer que la moitié (50 %) de cet échantillon de noirs brésiliens sont des descendants d’au moins un Européen masculin. D’autre part, cette étude montre que dans le groupe de Brésiliens et Brésiliennes noirs analysés, environ 85 % des personnes ont de l’ADN mitochondrial originaire d’une aïeule d’Afrique subsaharienne et 12,5 % d’une aïeule Amérindienne[62]. En supposant que le groupe étudié représente un bon échantillon, représentatif de la population brésilienne, on peut postuler que les Brésiliens noirs descendent par leur versant paternel autant d’Européens que d’Africains subsahariens, cependant qu’ils sont du côté maternel en majorité des descendants d’Africaines subsahariennes (85 %). Il est à noter également qu’une part considérable (12,5 %) de ce groupe de Brésiliens auto-déclarés noirs est du côté maternel descendant d’au moins un ancêtre amérindien.  La même étude génétique s’est aussi penchée sur les ascendances de quelques noirs brésiliens célèbres. Le résultat en est surprenant, en ceci qu’il démontre que des personnes qui s’autoproclament noires et sont considérées telles par la société présentent un haut degré de filiation européenne. Voici quelques-uns des résultats obtenus :

Une autre étude génétique suggère qu’un nombre considérable de Brésiliens blancs portent en eux non seulement de l’ADN provenant du fonds génétique européen, mais aussi de l’ADN provenant d’Amérindiens et d’Africains, par suite du métissage. Comme de juste, l’ancêtre non européen se trouve plus souvent du côté maternel. D’après cette étude, les Brésiliens blancs seraient le résultat du métissage avec des Amérindiennes davantage qu’avec des Africaines subsahariennes, encore que la différence soit ténue[63] (les résultats de cette dernière étude ont été portés dans le même tableau que l’étude génétique sur les Brésiliens noirs mentionnée ci-haut). La même étude a comparé le degré de métissage des Brésiliens blancs avec celui des Américains blancs, et permis de constater, sans surprise, que les premiers sont plus mélangés, sans que pour autant les seconds ne soient totalement exempts de métissage[63]. Il ressort de cette même étude génétique que 45 % de l’ensemble des Brésiliens, blancs et noirs, ont près de 90 % de gènes africains subsahariens, et que 86 % environ possèdent 10 % ou plus de gènes africains subsahariens. Toutefois, les auteurs de l’étude reconnaissent que ses intervalles de confiance sont larges et que ses résultats ont été obtenus par extrapolation (en l’espèce à partir de 173 échantillons à Queixadinha, dans la municipalité de Caraí, dans le nord de Minas Gerais, censés être représentatifs du Brésil tout entier) : « De toute évidence, ces estimations ont été faites par extrapolation de résultats expérimentaux avec des échantillons relativement petits et, par conséquent, présentent des intervalles de confiance assez larges »[63]. Une autre étude génétique encore, autosomique, elle aussi réalisée par le généticien brésilien Sérgio Pena, en 2011, et qui s’appuyait sur un millier d’échantillons de toutes les régions du pays, comprenant des « noirs », des « bruns » et des « blancs » (en tenant compte de leurs proportions respectives dans la population brésilienne), a conclu que : « Dans toutes les régions étudiées, l’ascendance européenne est celle prédominante, avec des proportions variant de 60,60 % dans le Nordeste, à 77,70 % dans le sud du pays ». Une ascendance africaine est présente à un degré élevé dans toutes les régions du Brésil. Quant à celle indigène, elle se manifeste également, quoique dans une mesure moindre, dans toutes les régions du Brésil. Les « noirs » présentent un taux significatif d’ancestralité européenne et, à un degré moindre, amérindienne[69]. Il est à signaler que cette étude a été menée en faisant appel aux donneurs de sang, lesquels au Brésil sont issus pour la plupart des classes inférieures (en dehors du personnel infirmier et d’autres personnes travaillant dans les institutions de santé publique, qui eux sont mieux représentatifs de la population brésilienne)[70]. Selon une étude autosomique réalisée en 2008 par l’université de Brasilia (UnB), la population brésilienne est constituée des composantes européenne, africaine et indigène dans les proportions suivantes : 65,90 % d’apport européen, 24,80 % d’apport africain, et 9,30 % d’apport indigène[71]. Une étude génétique autosomique plus récente, datant de 2009, indique également que l’ancestralité européenne est la plus importante, suivie de celle africaine, puis de celle amérindienne. « Tous les échantillons (régions) se trouvent plus proches des Européens que des Africains ou des métis du Mexique », du point de vue génétique[72]. D’après l’étude génétique autosomique menée en 2010 par une équipe de l’université catholique de Brasilia et publiée dans la revue scientifique American Journal of Human Biology, l’héritage génétique européen est prédominant au Brésil, et c’est dans le sud que son taux est le plus élevé[73]. Cette étude porte sur la population brésilienne comme un tout : « Un nouveau tableau d’ensemble des contributions de chaque ethnie à l’ADN des Brésiliens, obtenu à l’aide d’échantillons des cinq régions du pays, indique qu’en moyenne les ancêtres européens sont à l’origine de près de 80 % de l’héritage génétique de la population. La variation d’une région à l’autre est faible, avec la possible exception du sud, où l’apport génétique européen s’approche des 90 %. Les résultats viennent corroborer les résultats antérieurs, lesquels avaient aussi montré qu’au Brésil les indicateurs d’apparence physique, tels que la couleur de peau, des yeux et des cheveux ont relativement peu de rapport avec l’ascendance d’une personne »[73]. Une analyse génétique de 2013, se basant sur des populations urbaines de diverses parties du Brésil, est parvenue à la conclusion suivante : « Présentant un gradient nord/sud, l’ascendance européenne était la principale dans toutes les populations urbaines (avec des taux jusqu’à 74 %). Les populations du nord ont des proportions significatives d’ascendance indigène, laquelle est deux fois supérieure à la contribution africaine. Dans le Nordeste, le centre-ouest et le sud-est, l’ancestralité africaine était la deuxième en importance. Toutes les populations étudiées sont en général métissées, et la variation est plus forte entre indivídus qu’entre populations »[74]. Une étude génétique de synthèse, de 2015, qui s’est attachée à scruter les données de 25 études portant sur 38 populations brésiliennes différentes, a conclu que le facteur européen est celui qui a le plus contribué à l’ancestralité des Brésiliens, suivi du facteur africain, puis amérindien. Les taux constatés sont : 62 % pour l’apport européen, 21 % pour l’africain et 17 % pour l’indigène. La région sud compte le plus haut taux d’ascendance européenne (77 %), tandis que la région nord-est a le plus fort pourcentage d’apport africain (27 %) et la région nord le plus fort apport indigène (32 %)[75]. Le peuple brésilien est donc réellement le résultat de la rencontre entre Européens, Africains et Indigènes : « La corrélation entre couleur et ascendance génomique est imparfaite : à l’échelle individuelle, on ne peut, à partir de la couleur de peau, prédire avec certitude le niveau d’ancestralité européenne, africaine ou amérindienne, ni l’inverse. Indépendamment de leur couleur de peau, la plupart des Brésiliens possèdent un niveau d’ascendance européenne très élevé. De même, indépendamment de leur couleur de peau, la plupart des Brésiliens possèdent un degré significatif d’ascendance africaine. Enfin, la plupart des Brésiliens ont un degré significatif et très uniforme d’ascendance indigène. La forte variabilité observée chez les blancs et les noirs suggère que chaque Brésilien présente une proportion unique et singulière d’ascendances européenne, africaine et indigène. Aussi la seule façon d’approcher les Brésiliens ne consiste pas à les considérer comme des membres de catégories établies selon la couleur de peau, mais selon une optique de personne à personne, comme 190 millions d’êtres humains avec un génome et des histoires de vie singuliers »[76]. Dans le sud-estDans le sud-est brésilien, sur la foi d’une étude autosomique de 2009, les hérédités européenne et africaine sont les plus importantes. Selon cette étude, la composition génétique se présente ici de la manière suivante : à 60,7 % européenne, à 32,0 % africaine, et à 7,3 % amérindienne[77]. Une analyse génétique réalisée en 2010[78] a abouti au constat suivant : 79,90 % d’apport européen, 14,10 % d’apport africain et 6,10 % d’apport indigène. Cependant, selon une autre étude génétique, de 2011, la composition du sud-est s’énonce comme suit[69] : européenne à 74,20 %, africaine à 17,20 %, et indigène à 7,30 %. Une analyse génétique plus récente, effectuée en 2013, a donné pour sa part les résultats suivants : une part européenne de 61 %, africaine de 27 %, et indigène de 12 %[74]. Rio de JaneiroUne étude génétique de 2009 a fait apparaître que les « blancs », les « bruns » (pardos) et les « noirs » de l’État de Rio de Janeiro relèvent en général des trois ascendances, la composante africaine se révélant la plus importante chez les « noirs », bien qu’elle soit présente aussi chez les « blancs » et, à un degré significatif, chez les « bruns »[79].

D’après une étude génétique de 2011[69], la composition génétique de Rio de Janeiro serait africaine pour une part de 18,9 %, européenne pour 73,70 %, et indigène pour 7,4 %. Une analyse génétique plus récente, de 2013[74], a constaté la répartition suivante pour Rio de Janeiro : 31,10 % d’apport africain, 55,20 % d’apport européen, et 13,70 % d’apport indigène. Une étude de filiation autosomique, menée en 2009 dans une école publique à Nilópolis, dans la Baixada Fluminense, a mis en évidence que l’ascendance autodéclarée et l’ascendance réelle ne sont pas bien corrélées au Brésil. Les personnes s’auto-identifiant comme « noires » dans cette étude présentaient en moyenne une ascendance européenne autour de 52 %, africaine autour de 41 %, et à 4 % amérindienne. Les personnes s’auto-identifiant comme « brunes » (pardas) apparaissaient posséder un patrimoine génétique en moyenne à 80 % européen, à 12 % africain, et à 8 % amérindien. Les « bruns » se jugeaient eux-mêmes être génétiquement pour un tiers amérindiens, un tiers africains, et un tiers européens, à mettre en regard d’une ascendance européenne prouvée dépassant les 80 %. Les blancs ne présentaient pas de taux significatif de métissage. Chez la plupart des blancs, on enregistrait une ascendance européenne supérieure à 90 %, et 1/3 des bruns également possédaient une ascendance européenne au-dessus de 90 %. Bruns et noirs se sont révéles avoir une ascendance européenne plus importante que ce qu’ils s’étaient imaginés[79],[80].  São PauloDans une étude de 2007 à São Paulo, au sein d'une population de 120 hommes brésiliens phénotypiquement noirs et d'ascendance afro-brésilienne, le génome mitochondrial était à 85 % composé d'haplogroupes africains, 11,7 % d'haplogroupes amérindiens et 2,5 % d'haplogroupes d'origine européenne. Le génome mitochondrial est apparenté à 45 % aux populations bantoues d'Afrique centrale (Cameroun, Gabon et Angola), 42,6 % aux populations de l'ancienne Côte de Guinée en Afrique de l'Ouest et à 12,4 % aux Mozambicains. Au niveau de la lignée paternelle, il est africain à 48 % et amérindien à 1,7 %. Les haplogroupes E3a* et E3a7 constituent 88,2 % de la patrilinéarité africaine des 120 Afro-Brésiliens[83]. Dans l’État de São Paulo, les blancs aussi bien que les noirs présentent une forte ascendance africaine. Une étude a établi une moyenne de 25 % d’ascendance africaine chez les « blancs » de la ville de São Paulo (entre 18 et 31 %), et de 65 % chez les « noirs » de la même ville (entre 55 et 76 %)[84]. À Campinas, une analyse génétique a démontré chez les personnes porteuses de l’hémoglobine S (la plus fréquente chez les Africains et leurs descendants) une ascendance africaine à hauteur de 45 %, européenne à hauteur de 41 %, et indigène à hauteur de 14 %. Cette même analyse a mis au jour que chez seulement 53 % des individus l’ascendance africaine était visible dans le phénotype[85]. Suivant une étude génétique effectuée en 2006 sur la population de l’État de São Paulo, la contribution génétique africaine serait de 14 %, celle européenne de 79 %, et celle indigène de 7 %. Cependant, une autre analyse plus récente, de 2013, a estimé la part du patrimoine génétique africain à 25,5 %, celle du patrimoine européen à 61,9 %, et celle du patrimoine indigène à 11,6 %[74]. Minas GeraisUne étude génétique sur les habitants de Belo Horizonte, dans le Minas Gerais, a révélé que leur ascendance est à 66 % européenne, à 32 % africaine, et à 2 % indigène. D’autre part, dans la localité de Marinhos (située dans l’actuelle municipalité de Brumadinho, district de São José do Paraopeba), dont les habitants sont en majeure partie issus d’anciens quilombos, les ascendances apparaissent être à 59 % africaines, à 37 % européennes, et à 4 % indigènes (chez ceux dont la famille réside dans la localité depuis le début du XXe siècle, l’ascendance africaine monte jusqu’à 81 %)[86]. De façon générale, les Mineiros sont dotés d’un taux fort faible d’ascendance indigène, alors que l’ascendance européenne (principalement portugaise) et africaine y prédominent. Ceci s’explique par le fait que la population amérindienne a été exterminée, dans le même temps où parvenaient dans la région de vastes contingents d’esclaves africains et de colons portugais, diluant plus avant encore l’élément indigène dans la population. En ce qui concerne la composante européenne (en l’espèce portugaise), celle-ci, nonobstant qu’elle fût numériquement inférieure à la composante africaine, finit néanmoins par prédominer, par l’effet conjugué du fort taux de mortalité et du faible indice de reproduction chez les esclaves. Plus tard, l’immigration d’Italiens et d’autres Européens vers le Minas Gerais à la fin du XIXe siècle contribua à accroître davantage encore le taux d’ascendance européenne[87]. Plusieurs autres études génétiques ont été menées prenant pour objet différents groupes raciaux et géographiques du Minas Gerais. De manière générale, toutes les études concluent que la population du Minas Gerais est intensément métissée, avec un haut degré d’ascendance européenne, suivie par celle africaine, et, d’importance moindre, celle indigène. Peu de Mineiros ont une ascendance où prédomine nettement le fonds soit européen soit africain, la majorité ayant à un degré significatif un mélange de ces deux origines. Selon une analyse génétique, 13,8 % des Mineiros atteints d’anémie falciforme examinés, remontent à des ancêtres européens à plus de 85 %, et 11,05 % des patients souffrant d’anémie falciforme ont un taux de 85 % d’ascendance africaine. La majorité de ceux-ci, 73,37 %, montrait des niveaux intermédiaires de métissage (entre 15 et 85 %)[88]. Cela vaut aussi pour la quasi-totalité des régions du Brésil, selon d’autres études[69],[74],[89].

Dans le NordesteSelon une étude génétique autosomique de 2009, l’hérédité européenne est prédominante dans le Nordeste, représentant 66,70 % dans la population générale, le reste se partageant entre hérédité africaine (23,30 %) et amérindienne (10 %)[72]. D’après une analyse génétique de 2011, « dans toutes les régions étudiées, les ascendances européennes sont prédominantes, avec des proportions variant de 60,60 % dans le Nordeste, à 77,70 % dans le sud du pays ». Une étude génétique réalisée en 1965 par les chercheurs américains D. F. Roberts et R. W. Hiorns a indiqué que les ascendances du Nordestin sont en moyenne à nette prédominance européenne (taux autour de 65 %), avec des apports moindres, mais importants, de l’Afrique et des peuples indigènes (25 % et 9 %, respectivement)[94],[95]. CearáSelon une analyse génétique (ADN autosomique) de 2011, les bruns (pardos) et blancs de Fortaleza remontent à des ancêtres africains, et aussi indigènes, mais l’ascendance tant des bruns que des blancs est à plus de 70 % européenne[69]. MaranhãoUne étude génétique de 2005, menée à São Luís do Maranhão, a estimé à 19 % la contribution du patrimoine génétique africain à la population, celle du patrimoine européen à 42 %, et celle du patrimoine indigène à 39 %[96]. BahiaUne étude génétique menée dans le Recôncavo bahianais a confirmé le haut degré d’ascendance africaine dans cette région. Ont été examinées dans cette étude des personnes de l’aire urbaine des villes de Cachoeira et de Maragogipe, ainsi que des résidents des quilombos de la zone rurale de Cachoeira. L’ascendance africaine constatée s’élève à 80,4 %, l’européenne à 10,8 %, et l’indigène à 8,8 %[97]. À Salvador, l’ascendance prédominante est africaine (49,2 %), suivie de celle européenne (36,3 %) et indigène (14,5 %). L’étude a mis en lumière également que les Salvadorenses porteurs d’un nom de famille à connotation religieuse tendent à posséder un taux d’ancestralité africaine plus élevé (54,9 %) et à appartenir à des classes sociales moins favorisées[98]. SergipeDans les capitales nordestines analysées (de même que dans le Nordeste en général), l’ascendance africaine s’affirme dans chacune, encore que l’ascendance européenne soit la principale dans la plupart d’entre elles, ainsi que dans la région Nordeste dans son ensemble. Sans égard à la couleur de peau des personnes analysées, on arrive, pour la population d’Aracaju, à un indice de 62 % de filiation européenne, de 34 % de filiation africaine, et de 4 % de filiation indigène[99]. Rio Grande do NorteQuant à la population de Natal, ici de même sans spécifier la couleur des personnes examinées, une étude déjà ancienne (de 1982) s’appuyant sur les polymorphismes sanguins a conclu à la répartition suivante : l’ascendance constatée était à 58 % européenne, à 25 % africaine, et à 17 % indigène[100]. Toutefois, l’ancestralité des migrants nordestins résidant dans l’État de São Paulo est européenne à proportion de 59 %, africaine à proportion de 30%, et indigène à proportion de 11 %[99]. Selon une autre étude, conduite en 1997, les ascendances sont estimées, pour l’ensemble de la population nordestine, européennes à 51 %, africaines à 36 %, et indigènes à 13 %[101]. D’après une autre étude génétique encore, datant de 2013, la composition génétique de la population du Pernambouc est à 56,8 % européenne, à 27,9 % africaine, et à 15,3 % amérindienne[74]. AlagoasUne analyse génétique de 2013 a permis d’établir la composition génétique de la population d’Alagoas à 54,7 % pour l’apport européen, à 26,6 % pour l’apport africain, et à 18,7 % pour l’apport amérindien[74]. Dans le sudSelon une étude génétique autosomique conduite en 2010 par l’université catholique de Brasilia et publiée dans la revue American Journal of Human Biology, l’héritage génétique européen est prédominant au Brésil, représentant environ 80 % du total, avec un pourcentage plus élevé encore dans le sud, où il monte à 90 %[73]. Ainsi l’ascendance européenne est-elle la principale dans le sud, celle africaine restant significative, de même que celle amérindienne. D’après une autre étude génétique autosomique, de 2009, le patrimoine génétique européen est effectivement dominant dans le sud du pays, correspondant en effet à 81,50 % du total, le reste se partageant entre l’amérindien (9,2 %) et l’africain (9,3 %)[72]. Des études génétiques réalisées dans l’État du Paraná chez des « afrodescendants » (noirs ou mulâtres de différentes tonalités de peau) ont indiqué que le degré de mixité génétique est fort variable. Les « mulâtres clairs » ou « mulâtres moyens » présentent des taux d’ascendance africaine et européenne similaires (44 % européenne, 42 % africaine, et 14 % indigène). Quant aux « mulâtres sombres » ou aux « noirs » du Paraná, ils apparaissent génétiquement africains principalement, leur ascendance africaine se chiffrant en effet à 72 %, pour une part européenne de 15 % et indigène de 6 %. Y compris même chez les « blancs » du Paraná, les indices d’ancestralité africaine sont non négligeables, quoiqu’assez variables, s’étalant d’un minimum de 3 % dans une étude, à un maximum de 17 % dans une autre. Dans le nordDans la région Nord, la contribution africaine est importante également, à côté des ascendances européenne et indigène. Selon une étude autosomique de 2009, la composition génomique de la région Nord se présenterait comme suit : à 60,6 % européenne, à 21,3 % africaine, et à 18,1 % amérindienne[77]. Une analyse génétique effectuée en 2010[78] a trouvé la composition suivante : 71,10 % d’apport européen, 18,20 % d’apport africain, et 10,70 % d’apport indigène. Mais d’après une autre étude génétique portant sur l’ADN autosomique menée en 2011, le tableau génétique du nord se présente ainsi : 68,8 % pour la part européenne, 10,5 % pour la part africaine, et 18,50 % pour la part indigène[69]. Une étude génétique plus récente, de 2013, basée sur l’ADN autosomique, aboutit de son côté aux résultats suivants : 51 % d’ascendance européenne, 17 % d’africaine, et 32 % d’indigène[74]. ParáSuivant une analyse génétique de 2011, la composition génétique de la population de Belém est européenne à hauteur de 69,70 %, africaine à hauteur de 10,90 %, et amérindienne à hauteur de 19,40 %[69]. Cependant, selon une étude génétique de 2013, la composition génétique de la population de Belém est à 53,70 % européenne, à 16,80 % africaine, et à 29,50 % indigène[74]. AmazonasToujours selon cette même étude génétique de 2013, l’ancestralité des habitants de Manaus est à 45,9 % européenne, à 37,8 % indigène et à 16,3 % africaine[74]. D’autre part, toujours selon cette même analyse, l’ascendance des habitants de Santa Isabel do Rio Negro, communauté isolée dans le nord de l’État d’Amazonie, est indigène à un taux de 75,80 %, africaine à un taux de 7,4 %, et européenne à un taux à 16,80%[74]. Dans le centre-ouestD’après les études autosomiques effectuées, l’ascendance africaine s’attribue une part de 21,70 % dans l’héritage génétique de la population du centre-ouest, celle européenne une part de 66,30 %, et celle indigène de 12,00 %[72],[102]. Communautés quilombolasDes recherches génétiques menées dans les quilombos (communautés constituées de descendants d’esclaves marrons) ont révélé que l’ancestralité africaine est prédominante dans la plupart de ceux-ci, bien que la présence d’éléments d’origine européenne et indigène dans ces communautés soit significative. Cela tend à prouver que les quilombos n’ont pas été peuplés uniquement d’Africains, mais que des personnes d’origine européenne et indigène s’y sont aussi intégrées. Les études montrent que la grille d’ascendance des quilombas est plutôt hétérogène, se présentant comme quasi exclusivement africaine pour quelques-uns, tels que le quilombo de Valongo, dans le sud du pays, ou, pour d’autres, avec une ascendance européenne arrivant à prédominer, comme dans le cas du quilombo de Mocambo, dans le Nordeste[103].

Groupes ethniques Les Portugais classaient les différentes ethnies africaines de manière générique, sans égard aux particularités des sous-groupes de chaque catégorie. En règle générale, les esclaves étaient identifiés en fonction de la région où se trouvait le port d’embarcation. Il s’ensuit qu’une catégorie considérée comme homogène par les Portugais pouvait en fait englober plusieurs ethnies distinctes. Sommairement, on peut classifier les cultures africaines transplantées au Brésil en trois grands groupes[7],[104],[105] :

Ces Ouest-Africains, originaires de la dénommée côte d’Elmina, surtout de l’actuel Nigéria et du Bénin, étaient collectivement désignés par « Minas » ou « Soudanais », bien que dans ce groupe générique fussent inclus différentes ethnies distinctes, comme les Yorubas, Ewes, Fantis et Ashantis, Gas et Tchis (« Minas »), Malês (islamisés), Haoussas, Kanouris, Nupes, Gourounsis, Peuls et Mandingues. Nombre d’esclaves obtenus sur la côte d’Elmine étaient des adeptes de la religion islamique, et quelques-uns parmi eux savaient lire et écrire en arabe, fait inhabituel dans le Brésil colonial, où la majorité de la population, élites comprises, était analphabète. L’influence de ces esclaves était visible, en particulier à Salvador, notamment dans les tenues vestimentaires des Bahianais, avec le caractéristique turban musulman, les robes longues et amples, les châles et les fichus à rayures bariolées[106]. Un autre groupe important arrivé en grand nombre au Brésil était les Bantous, pour la plupart originaires d’Angola ; toutefois ce groupe incluait aussi des esclaves de régions plus éloignées, comme le Mozambique. BantousLes Bantous sont les descendants d’un groupe ethnolinguistique qui à une date relativement récente s’est rapidement propagé à partir de l’actuelle région du Cameroun en direction du sud, atteignant le littoral tant occidental qu’oriental de l’Afrique. Comme cette expansion est récente, les différentes nations bantoues ont en commun un grand nombre de caractéristiques ethno-culturelles, linguistiques et génétiques, en dépit de la vaste étendue sur laquelle ils se sont répandus[107]. Les Bantous amenés au Brésil venaient des régions qui forment actuellement les États d’Angola, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Mozambique et, dans une moindre mesure, de la Tanzanie ; ils appartenaient à l’une des subdivisions ethniques utilisées par les négriers, à savoir les Cassangas, les Benguelas, les Ibindas, les Dembos, les Rebolos, les Angicos, les Makuas, etc., et constituaient la majeure partie des esclaves conduits vers les provinces de Rio de Janeiro, de Minas Gerais et vers la zone forestière (mata) du littoral nordestin[48],[51],[53]. Ouest-AfricainsLes Ouest-Africains provenaient d’une vaste région côtière s’étendant du Sénégal jusqu’au Nigeria, en plus de l’arrière-pays adjacent. On désignait par Soudan toute la bande de terre qui, limitrophe du Sahel, s’étire dans un sens est-ouest en traversant l’Afrique de part en part, de sorte que les esclaves d’origine ouest-africaine étaient souvent dénommés Soudanais ‒ ce qui peut prêter à confusion et porter à les assimiler aux habitants de l’actuel État du Soudan, dont pourtant la population n’a jamais servi de gisement d’esclaves à destination des Amériques. Au surplus, seule une partie des esclaves d’origine ouest-africaine venaient du Soudan au sens large. Les natifs d’Afrique de l’ouest, appelés à l’époque « noirs de Guinée », furent les premiers esclaves à être emportés vers les Amériques[51].  Dans le livre Diálogos das grandezas do Brasil, de 1610, son auteur probable, Ambrósio Fernandes Brandão, évoque l’abondance d’« esclaves de la Guinée » qui existait dans les capitaineries nordestines :

Les Ouest-Africains étaient originaires principalement des régions constituées des actuels États de Côte d'Ivoire,de la guinée, du Bénin, du Togo, du Ghana et du Nigeria. La région du golfe du Bénin était l’un des principaux lieux d’embarquement d’esclaves, à telle enseigne qu’elle était connue sous le nom de côte des Esclaves. Les Ouest-Africains formaient le plus grand contingent des esclaves transportés vers la Bahia[48]. Ils appartenaient à différents groupes ethniques que la traite divisait schématiquement en :

Les « Malês » étaient des esclaves d’origine ouest-africaine, locuteurs dans la plupart des cas de la langue haoussa, et adeptes de la religion islamique. Beaucoup parmi eux parlaient et écrivaient en arabe, ou usaient de caractères arabes pour transcrire le haoussa[106]. Outre les Haoussas, les autres ethnies islamisées dont des membres ont été emmenés comme esclaves au Brésil étaient les Mandingues, les Peuls, les Tapas, Bornos, les Gourounsis, etc. Mais il y eut encore d’autres Ouest-Africains, issus d’autres ethnies que celles déjà mentionnées, comme les Mahis, les Savalous, et plusieurs autres groupes mineurs.

Démographie

Pendant la période coloniale et impériale, des noirs en grand nombre furent transportés comme esclaves vers le Brésil et constituaient une portion importante de la population totale ; toutefois l’accroissement de la population noire fut ensuite relativement restreint en comparaison de l’arrivée de nouveaux esclaves d’Afrique subsaharienne. Les raisons en sont, premièrement, que les hommes formaient la grande majorité des esclaves amenés au Brésil, le nombre d’hommes étant jusqu’à huit fois plus élevé que celui des femmes[48] ; deuxièmement, que la mortalité était très supérieure chez les esclaves à ce qu’elle était dans le reste de la population brésilienne. À certains moments de l’histoire du Brésil, la hausse de la population esclave était due uniquement à l’augmentation de la traite. Il y a lieu de souligner cependant que le nombre d’esclaves qui entraient ne peut être chiffré avec certitude, car au Brésil aucun recensement de la population n’a été effectué avant 1872[109]. Ce qui apparaît sûr en revanche, c’est que le nombre d’Africains amenés au Brésil était important, et que la majorité de ceux-ci étaient de sexe masculin, avec une espérance de vie en général fort basse. Selon les paroles d’Auguste de Saint-Hilaire : « Une infinité de nègres mourait sans laisser de descendance »[110]. Quand même le chiffre de la population entière du Brésil, estimé à 4 millions autour de 1823, englobant tous les segments de la population (blancs, bruns et métis en général, Africains libres et esclaves, et Indiens), rend compte du nombre total d’Africains qui, d’après certains, seraient venus au Brésil durant toute la période coloniale, il n’est pas possible pour autant de dire que le nombre d’Africains amenés corresponde à celui qui contribua effectivement à la croissance démographique du pays[111]. La population noire s’accrut vigoureusement avec l’amélioration du traitement réservé aux esclaves consécutive à la loi Eusébio de Queirós de 1850, qui mit fin à la traite. Dans le premier recensement jamais effectué au Brésil de la couleur de peau de la population, en 1872, les résultats étaient les suivants : 4 188 737 bruns (pardos), 3 787 289 blancs, et 1 954 452 noirs, les noirs formant ainsi le troisième groupe par taille d’effectifs, comme il l’est du reste encore aujourd’hui. Lors d’un deuxième recensement, accompli en 1890, on releva une timide augmentation de la population noire, ainsi que le montrent les résultats suivants : 6 302 198 blancs, 5 934 291 bruns, et 2 097 426 noirs, résultats desquels il ressort que si certes les noirs continuaient d’être le troisième groupe au sein de la population brésilienne à cette époque, ils n’avaient toutefois pas connu la même hausse d’effectifs que les blancs et les bruns entre 1872 et 1890[112],[113].   Les esclaves masculins, jeunes, plus forts et plus sains, étaient les plus prisés, et les bateaux négriers embarquaient plus d’hommes que de femmes. Il en résulta un grand déséquilibre démographique entre hommes et femmes dans la population des esclaves, les hommes en effet constituant 73,7 % et les femmes seulement 26,3 % de la population esclave dans la période 1837-1840. De surcroît, les maîtres d’esclaves ne se souciaient pas de la reproduction naturelle de leurs effectifs d’esclaves, vu qu’il était plus avantageux d’acheter des esclaves fraîchement acheminés par le trafic international que de régler les dépenses d’alimentation des enfants[114]. Les facteurs ayant concouru à la brusque diminution du nombre relatif des noirs sont de diverse nature. Premièrement, il y eut une forte immigration européenne vers le Brésil dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Deuxièmement, la mortalité était bien plus élevée chez les noirs, qui de façon générale n’avaient pas accès à une bonne alimentation, à l’hygiène de base et aux soins de santé. Se référant à la baisse de la proportion de noirs dans la population brésilienne, João Batista de Lacerda, seul Latino-Américain à présenter un rapport lors du 1er Congrès universel des Races à Londres en 1911, observa :

Pour les autorités brésiliennes, la politique d’immigration menée au XXe siècle ne visait pas seulement à faire mettre en valeur des terres inexploitées, à se procurer de la main-d’œuvre et à développer le Brésil, mais aussi à « civiliser » et à « blanchir » (embranquecer) le pays avec des populations européennes. Le décret no 528 de 1890, signé par le président Deodoro da Fonseca et par le ministre de l’Agriculture Francisco Glicério, disposait que l’entrée d’immigrants d’Afrique et d’Asie ne serait permise que moyennant l’autorisation du Congrès national. Le même décret n’imposait aucune restriction à l’immigration d’Européens, voire l’encourageait. Jusqu’à sa révocation en 1907, ledit décret prohibait en pratique l’immigration d’Africains et d’Asiatiques vers le Brésil[115]. Nonobstant qu’on l’on eût, à divers moments historiques, besoin de beaucoup de main-d’œuvre peu qualifiée, nul ne songea, après que la loi Eusébio de Queirós eut mis un terme à la traite, à faire venir d’Afrique des immigrants libres. La famille esclavePendant de longues années, historiens et anthropologues ont soutenu qu’au Brésil les esclaves ne fondaient pas de famille. Florestan Fernandes p.ex. affirmait que les esclaves ne reconnaissaient aucune règle — leur présumée « anomie » —, ne ressentaient aucune solidarité entre eux, et que la famille — non seulement la famille comme lignage, mais aussi la famille conjugale et nucléaire, avec le père présent dans le quotidien —, n’a chez eux en pratique jamais existé[116]. Pour ces auteurs, l’union entre noirs n’était que passagère, ne donnant lieu qu’à des enfants illégitimes, et les liens de parenté et la vie de famille étaient détruits par la vente, par les obstacles posés par les maîtres à la formation de familles chez les esclaves, et par le commerce intérieur qui démantelait ces unions. Les rares familles existantes étaient centrées sur la mère, et presque toujours les enfants étaient élevés sans la présence du père[117].  Des études plus récentes ont cependant réfuté ces représentations. Au rebours des premières, les nouvelles recherches ont démontré que dans les régions de plantation du sud-est du Brésil, le nombre des mariages, conclus à l’église, était élevé chez les esclaves. Elles ont également mis au jour une stabilité impressionnante de ces familles, et qu’il y avait entre les parents et leurs enfants une cohabitation rapprochée. Dans les grandes propriétés anciennes en particulier, cette stabilité apparaissait avec évidence dans les différentes familles étendues examinées, lesquelles comprenaient des membres de trois générations vivant ensemble avec leurs frères et sœurs adultes et avec leurs enfants respectifs. C’est là tout du moins le tableau de la situation telle qu’elle prévalait dans l’ouest de l’État de São Paulo et dans la Vallée du Paraíba au XIXe siècle[118]. Il y avait toutefois des disparités régionales. Dans la Bahia, tant au XVIIIe qu’au XIXe siècles, les taux d’illégitimité étaient des plus élevés, révélant un défaut de mariages formels entre esclaves, et quelques paroisses n’arrivaient même pas à enregistrer ne serait-ce qu’un seul enfant légitime. En revanche, dans la freguesia (paroisse civile) de Campos dos Goitacases, dans l’État de Rio de Janeiro au XVIIIe siècle, le taux de légitimité chez les enfants nés d’esclaves était fort haut, s’élevant à la moitié du total des naissances, et montant même à 86 % dans quelques freguesias. Si ces différences régionales restent inexpliquées, l’on observe néanmoins que les niveaux d’assimilation culturelle variaient d’une ethnie africaine à l’autre. Dans le sud-est du Brésil, la majorité des esclaves était bantoue, ethnie réputée plus facilement assimilable à la tradition catholique (encore que ceci ait été mis en doute), tandis que dans le Nordeste, et en particulier dans la Bahia, la plupart des esclaves étaient nagô, et Salvador fut le théâtre de plusieurs révoltes esclaves jamais observées ailleurs au Brésil. Cela pourrait indiquer que le Nagô était moins disposé à accepter les règles de la vie familiale telles que prescrites par le catholicisme[119]. Quoi qu’il en soit, rien ne permet d’affirmer que les esclaves étaient anomiques. Même dans les régions où prédominait la formation de familles selon les normes catholiques, il y avait d’autres manières dont les esclaves pouvaient tisser des liens familiaux, comme le remplacement des parents biologiques par d’autres parents, ou encore l’inclusion de non parents afin de combler les vides dans la famille étendue[120]. Du reste, de façon générale, les mariages formels étaient peu fréquents dans le Brésil colonial, y compris entre personnes libres, qu’elles soient blanches ou d’ascendance africaine. En 1805, dans la comarque de Sabará, dans le Minas Gerais, seuls 29,7 % des blancs, 24,5 % des mulâtres et 21,4 % des noirs avaient fait consacrer leur union par l’Église[117]. Selon Florestan Fernandes, les maîtres détruisaient les familles esclaves afin de pérenniser l’esclavage, et créaient à la place des esclaves anomiques, sans unité et sans pouvoir d’organisation. À l’opposé de cette vision, les historiens Manolo Florentino et José R. Góes soutiennent que les maîtres au contraire incitaient à la constitution de familles chez leurs esclaves, raisonnant que la création de tels liens affectifs prévenaient les révoltes internes et assuraient ainsi la paix dans les cases-nègres[120]. Hebe Maria Mattos affirme qu’au Brésil, la fondation de ces familles n’a pas eu pour effet de faire naître une identité particulière, noire et esclave, en opposition à une identité blanche et libre, comme cela s’est produit aux États-Unis. La famille, bien que noyau fondamental dans la vie des captifs, n’a pas conduit à construire une identité raciale, mais une identité qui tendait à rapprocher les esclaves des hommes libres pauvres[121]. MétissageLe processus de métissage entre Africains, Européens et Indigènes a été fondamental dans la formation de la population brésilienne. Le phénomène n’a pas pour autant débouché sur une démocratie raciale, comme l’ont postulé certains auteurs, étant donné que la race, la couleur de peau, l’origine et la classe sociale ont toujours continué à exercer une influence directe sur les chances de mobilité sociale des habitants du Brésil. Quelques auteurs, tels que Gilberto Freyre et Sérgio Buarque de Holanda, ont défendu la thèse selon laquelle il n’y avait pas chez les Portugais de préjugés de race, ou extrêmement peu, circonstance qui expliquerait leur propension au mélange racial[122]. Plus tard, d’autres chercheurs, comme Charles Ralph Boxer, en désaccord avec cette théorie, pointeront que les Portugais étaient l’un des peuples les plus racistes de leur époque, développant en effet, entre les XVIe et XVIIIe siècles, un système complexe de « pureté de sang » (limpeza de sangue), qui donnait lieu à des exclusions et stigmatisations de toutes sortes à l’encontre de descendants de Juifs, de Maures, d’Amérindiens, de noirs et d’autres[42],[123]. Juger si les Portugais étaient pas du tout, peu ou très racistes dépendra des différentes interprétations historiques, par contre la théorie selon laquelle ils auraient été plus enclins à se mélanger avec d’autres races s’effondre dès que l’on s’attache à analyser la situation dans les autres colonies portugaises ; en effet, en Afrique et en Inde, au contraire du Brésil, aucun métissage expressif n’a eu lieu entre Portugais et indigènes[124]. Ce qui ressort de ces constatations est que le processus de métissage au Brésil s’inscrit dans un projet portugais d’occupation et d’exploitation du territoire brésilien, projet déjà fixé jusqu’à un certain point. Le Portugal ayant des effectifs de population très réduits, le pays ne pouvait pas entreprendre la mise en valeur agraire du vaste territoire colonial brésilien avec des colons uniquement de souche portugaise[124]. La Couronne portugaise avait besoin d’une couche intermédiaire de métis et d’anciens esclaves noirs et mulâtres pour mener à bien ses projets économiques[18]. Par suite, en dépit de ce que les exigences de « pureté de sang » eussent viré en une véritable obsession au Portugal[42], dans la colonie, face au manque chronique de personnes blanches, surtout de femmes, la Couronne dut souvent clore un œil sur l’origine métisse des individus, en particulier de ceux occupant des postes de décision dans la société coloniale. Pour autant, ceci n’atténuait pas leur infériorisation ni ne supprimait les grandes difficultés d’ascension sociale qu’éprouvaient ces mêmes personnes[117]. Métissage entre noirs et blancsExploitation sexuelle