|

Kitsch Le kitsch ou kitch est l'accumulation et l'usage hétéroclite, dans un produit culturel, de traits considérés comme triviaux, démodés ou populaires. Son emploi implique donc nécessairement un jugement de valeur et la norme qui le conditionne. DéfinitionD'après l'encyclopédie Larousse,

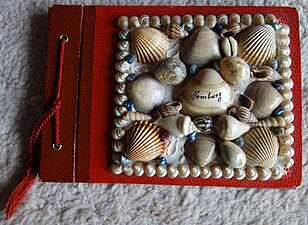

Origines étymologiquesLe terme « Kitsch », mot allemand attesté vers 1870, est peut-être dérivé du verbe kitschen, qui signifie « ramasser des déchets dans la rue » ou, moins probablement, issu de l’anglais sketch, prononcé à l'allemande[2]. L’écrivain William Styron indique une origine yiddish de ce mot dans son roman Le Choix de Sophie. En français, kitsch (parfois kitch) n'est attesté qu'au vingtième siècle (1962 selon l'édition 2023 du Petit Robert). Origines historiquesLe concept apparaît vers 1860-1870, en Bavière, sous le maniérisme de Louis II. Il est intimement lié à l'idée de l'inauthentique, de la surcharge et du mauvais goût. Désignant au départ la « production artistique et industrielle d'objets bon marché » (Legrand), le concept est indissociable de l'industrie de consommation de masse. Dans le langage courant, le kitsch désigne des objets de mauvais goût, agrémentés de décorations superflues, qui copient le plus souvent des œuvres reconnues comme des classiques. Le kitsch, produit de changements sociaux et historiques, émerge au cours de deux périodes précises. Première périodeLa première phase du kitsch est amenée, au milieu du XIXe siècle, par l'industrialisation et l'urbanisation. En Europe et en Amérique du Nord, ceux qui profitent des positions offertes par l'industrie forment une nouvelle classe moyenne. Ces travailleurs, satisfaits autrefois par l'art rural et traditionnel, ont maintenant accès à de nouveaux produits culturels. Les nouvelles classes moyennes cherchent à se divertir avec des moyens adaptés à elles. Ces dernières se contentent donc de ce que Clement Greenberg appelle un « succédané de culture […] destiné à une population insensible aux valeurs culturelles authentiques, mais néanmoins avide de ce divertissement que seule la culture, sous une forme ou une autre, peut offrir. » Les loisirs permettent entre autres aux classes moyennes de développer un goût pour les imitations à bon marché du grand art traditionnel. Les manufactures et le commerce au détail leur permettent ainsi d'acquérir facilement des produits culturels distribués à grande échelle. Dans le domaine religieux se développent à la même époque les objets de bondieuserie, essentiellement liés au culte catholique. Deuxième périodeAu milieu du XXe siècle, lorsque se développe la seconde phase du kitsch, ce dernier devient une cible privilégiée pour critiquer la culture de masse. Les intellectuels de gauche utilisent le kitsch pour condamner la culture de la nouvelle société de consommation. Cette fois, on ne reproche pas au kitsch d'éroder la culture d'élite, on l'accuse plutôt d'être un outil privilégié pour manipuler les masses :

— Sam Binkley[4] Vision politiquePour certains penseurs des années 1950, le kitsch, dans la mesure où il encourage l'abaissement de la masse devant l'autorité, opère de la même manière dans le contexte capitaliste américain qu'il a opéré chez les fascistes et les communistes. Ainsi, Milan Kundera développe dans son roman L'Insoutenable Légèreté de l'être le rapport entretenu, par le régime communiste d'après-guerre de Tchécoslovaquie, entre les valeurs attendues chez le citoyen communiste idéal et le kitsch. Selon lui, toute tentative de démarcation de l'individu par rapport au mode de pensée de la masse est rejetée par le kitsch communiste. Aujourd'huiParallèlement à la globalisation progressive des marchés et des produits échangés, le kitsch est devenu involontairement un des styles les plus répandus dans le monde à travers les produits de consommation courante. Le terme se situe entre péjoratif et affectif (« mauvais » goût assumé) ; le kitsch d'un objet est surtout corollaire des goûts de son observateur. Ainsi, l'art rococo, les nappes napolitaines, la boule à neige, les nains de jardin et les horloges bavaroises ou la pendule à coucou sont souvent taxés de « kitsch », parfois avec condescendance, ou avec humour. On peut estimer aujourd'hui que les courants esthétiques de l'après post-modernisme, accueillant avec bienveillance toutes les formes plastiques témoignant d'une histoire personnelle, ont largement revalorisé la notion de kitsch.

Dans les arts plastiquesDans les années 1980, le plasticien Jeff Koons a délibérément développé son œuvre au sein de l'esthétique kitsch[5], trouvant dans la marketisation des images des ressources de création potentielles. On retrouve une démarche similaire chez Pierre et Gilles. Au Japon, la culture manga, et notamment le style kawaii (mignon) ont été les vecteurs d'incalculables[réf. nécessaire] productions kitsch : Takashi Murakami a détourné la connotation puérile de ces productions dans ses œuvres. Le peintre norvégien Odd Nerdrum, qui a publié On Kitsch, revendique que sa peinture relève du kitsch. Dans les arts du spectacleAux États-Unis, des séries comme les deux séries Dynastie (1981 et 2017) développent une esthétique kitsch. En France, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff ont repris dans leur série télévisée Les Deschiens les codes vestimentaires du kitsch. Le kitsch historiqueLe kitsch historique pour Javier Cercas dans le roman L'Imposteur est la négation de tout ce qui dans l'existence humaine s'avère inacceptable, caché derrière une façade de sentimentalisme, de beauté frauduleuse et de vertu postiche. En deux mots, le kitsch historique est un mensonge narcissique :

Notes et références

Voir aussiBibliographie

Articles connexesLiens externes

Information related to Kitsch |