|

Orgueil et Préjugés

Pride and Prejudice

Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice) est un roman de la femme de lettres anglaise Jane Austen paru en 1813. Il est considéré comme l'une de ses œuvres les plus significatives et est aussi la plus connue du grand public. Rédigé entre 1796 et 1797, le texte, alors dans sa première version (First Impressions), figurait au nombre des grands favoris des lectures en famille que l'on faisait le soir à la veillée dans la famille Austen. Révisé en 1811, il est finalement édité deux ans plus tard, en janvier 1813. Son succès en librairie est immédiat, mais bien que la première édition en soit rapidement épuisée, Jane Austen n'en tire aucune notoriété : le roman est en effet publié sans mention de son nom (« par l'auteur de Sense and Sensibility ») car sa condition de « femme de la bonne société » lui interdit de revendiquer le statut d'écrivain à part entière. Drôle et romanesque, le chef-d'œuvre de Jane Austen continue à jouir d'une popularité considérable, par ses personnages bien campés, son intrigue soigneusement construite et prenante, ses rebondissements nombreux, et son humour plein d'imprévu. Derrière les aventures sentimentales des cinq filles Bennet, Jane Austen dépeint fidèlement les rigidités de la société anglaise au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. À travers le comportement et les réflexions d'Elizabeth Bennet, son personnage principal, elle soulève les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de la petite gentry campagnarde pour s'assurer sécurité économique et statut social. À cette époque et dans ce milieu, la solution passe en effet presque obligatoirement par le mariage : cela explique que les deux thèmes majeurs d'Orgueil et Préjugés soient l'argent et le mariage, lesquels servent de base au développement des thèmes secondaires. Grand classique de la littérature anglaise, Orgueil et Préjugés est à l'origine du plus grand nombre d'adaptations fondées sur une œuvre austenienne, tant au cinéma qu'à la télévision. Depuis Orgueil et Préjugés de Robert Z. Leonard en 1940, il a inspiré quantité d'œuvres ultérieures : des romans, des films, et même une bande dessinée parue chez Marvel Comics. Dans son essai de 1954, Ten Novels and Their Authors, William Somerset Maugham le cite en seconde position parmi les dix romans qu'il considére comme les plus grands. En 2013, Le Nouvel Observateur, dans un hors-série consacré à la littérature des XIXe et XXe siècles, le cite parmi les seize titres retenus pour le XIXe siècle, le considérant comme « peut-être le premier chef-d'œuvre de la littérature au féminin »[1]. Choix du titre De First Impressions à Pride and Prejudice"Pride and Prejudice" n'est pas le titre initial ; le premier jet d' (Jane Austen a alors 21 ans) s'intitule First Impressions (Premières impressions), mais en le roman est publié par l'éditeur Egerton sous son nom définitif. Même si l'expression « Pride and Prejudice » apparaît pour la première fois sous la plume d'Edward Gibbon, dans son ouvrage Decline and Fall of the Roman Empire[2], et est employée assez couramment à l'époque[3] c'est en hommage à Cecilia de Fanny Burney (publié en 1782) que Jane Austen aurait finalement retenu ce titre : l'expression pride and prejudice apparaît en effet textuellement dans la conclusion morale du roman de Fanny Burney[4] où l'on peut lire ça :

— Fanny Burney, Cecilia, chapter X, A Termination[6]. De nombreuses ressemblances existent entre les personnages de Pride and Prejudice et ceux de Cecilia : Darcy, sa tante Lady Catherine de Bourgh et Elizabeth Bennet dans le premier roman font penser respectivement à Delvile, son père, et Cecilia Beverley dans le second, dont l'intrigue même offre aussi quelques similitudes avec celle de Pride and Prejudice[4]. Comme pour Sense and Sensibility (Raison et Sentiments), publié deux ans auparavant, Jane Austen trouve plaisant dans ce titre l'allitération créée par les consonnes initiales communes, qui renforce cette expression dont les deux mots sont, à l'époque, toujours associés et non, comme on pourrait le croire, mis en balance[3]. Traductions en françaisLes traductions françaises, depuis celle - très incomplète et infidèle[N 2] - établie par la Bibliothèque britannique de Genève entre juillet et [7] sous le titre Orgueil et Préjugé, nombreuses (plus d'une douzaine à ce jour), prouvent l'intérêt précoce pour Jane Austen en France, et le défi qu'elle représente pour le traducteur[8],[9]. D'ailleurs, en dehors des différentes traductions françaises, seule la traduction allemande de 1830, Stolz und Vorurtheil (sic), a été effectuée au XIXe siècle, toutes les autres étant plus tardives[10]. Évolution des traductions et de la typographie du titre en français :

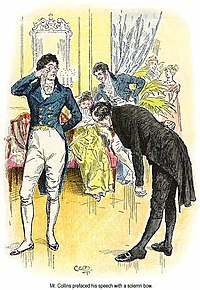

Publication et accueil de l'œuvreLe manuscritÉcrit entre et , dans une période d'intenses débats d'idées, First Impressions devient très vite le favori de la famille Austen lors des lectures du soir. Le , George Austen, le père de Jane, adresse un courrier à l'éditeur londonien bien connu Thomas Candell, lui proposant de lui envoyer le manuscrit pour publication. Sans doute cependant sa description de l'ouvrage est-elle trop succincte et peu convaincante, puisque sa lettre lui revient avec la mention « refusé par retour du courrier » (declined by Return of Post)[24]. On continue après ce refus à relire souvent le manuscrit en famille, puis il reste en sommeil pendant une quinzaine d'années jusqu'à la publication et au succès d'estime de Sense and Sensibility (Raisons et Sentiments), en 1811. Jane Austen reprend son roman entre et l'automne 1812[N 5], et change son titre, First Impressions en Pride and Prejudice, car en 1801 est sorti un roman de Mrs Holford, lui-même intitulé First Impressions[24]. Comme rien ne subsiste du manuscrit originel, on en est réduit aux conjectures. Le grand nombre de lettres dans le roman définitif fait supposer que First Impressions était un roman épistolaire[N 6]. La présentation en trois tomes et l'abondance des dialogues et des coups de théâtre évoquent la comédie[N 7], et de nombreux passages sont construits comme de vraies scènes de théâtre[N 8]. Jane Austen fait simplement remarquer à sa sœur Cassandra, dans la lettre datée du , qui contient ses premières réactions sur l'ouvrage imprimé, qu'elle a « si bien réussi à élaguer et tailler » son manuscrit (selon son expression « I have lop't and crop't so successfully »)[24] qu'elle « pense qu'il doit être plutôt plus court que Sense and Sensibility ». Parution et accueil Premiers succèsElle propose le manuscrit à un autre éditeur londonien, Thomas Egerton, de Whitehall. Elle en demandait 150 livres sterling, il l'accepte pour 110 livres. Publié anonymement (« par l'auteur de Sense and Sensibility »[N 9], le roman sort à la fin du mois de , en trois volumes (three-decker, roman « à trois-ponts »), pour un prix total de 18 shillings[28]. Jane Austen suit de près la parution de son « cher enfant » dont elle a reçu un exemplaire le [N 10]. Le succès est plus grand que celui de Sense and Sensibility et la première édition de 1 500 exemplaires est épuisée au bout de six mois. Une deuxième sort en novembre, en même temps qu'une seconde de Sense and Sensibility. Il y en aura une troisième en 1817. Ce succès est cependant relatif : les mille exemplaires de la première édition du roman historique de Walter Scott Waverley sont épuisés en deux jours, et il est réédité quatre fois dans la seule année 1814 et Rob Roy, du même auteur, se vend à dix mille exemplaires en quinze jours en 1817[29]. Les amateurs de romans « réalistes » apprécient. En mai, Annabella Milbanke (la future Lady Byron) en fait une critique élogieuse, et conseille le livre à sa mère. Mary Russell Mitford est beaucoup plus réservée[N 11]. Un article publié en octobre 1815 dans la Quarterly Review, qui est aussi le premier article à paraître dans cette revue concernant l'œuvre de Jane Austen, loue la profondeur de la connaissance du cœur humain et la « dextérité dans l'exécution »[31], de cet auteur anonyme dont certains se demandent s'il s'agit vraiment d'une femme, compte tenu de ses qualités de style, et malgré sa bonne connaissance de la psychologie féminine[29]. Sir Walter Scott, fervent admirateur de Jane Austen, dont il louait la faculté d'étudier une réalité banale et d'en faire ressortir la véritable nature, note le dans son journal : « Ai relu, au moins pour la troisième fois, le roman si finement écrit de Miss Austen »[32] ajoutant : « Cette jeune dame a, pour décrire les complications, les sentiments et les caractères de la vie commune, un talent qui, à mon goût, est le plus admirable que j'ai rencontré. Car le style à grand fracas, j'y réussis moi-même aussi bien que quiconque, mais cette touche exquise qui rend intéressantes des choses et des personnes quelconques ou triviales, par la seule vérité de la description et du sentiment m'est refusé. Quel dommage qu'une créature aussi douée soit morte si tôt ! »[31]. La première traduction en français (abrégée et anonyme), Orgueil et Préjugé, paraît à Genève à la Bibliothèque britannique dès , suivie en 1822 de celle d'E. Perks, Orgueil et Prévention[33]. La réédition anglaise de 1817, la traduction allemande de 1830 (Stolz und Vorurteil) et la première édition américaine de 1832[N 12] ne comportent toujours pas de nom d'auteur. Il faut attendre 1833 pour qu'apparaisse le nom de l'auteur en Angleterre, dans l'édition en deux volumes des Standard Novels Series de Richard Bentley. Sa discrétion[N 13] et celle de sa famille, ainsi que sa mort prématurée, l'ont desservie, et la période romantique l'a quelque peu méprisée.  L'éclipse romantiqueAinsi Charlotte Brontë ne comprend pas pourquoi George Lewes[N 14] aime tant cet auteur et ce roman. Elle-même n'y a vu que « la photographie exacte d'une figure banale, un jardin parfaitement entretenu, soigneusement clôturé, aux bordures nettes, avec des fleurs fragiles ; mais pas l'once d'une physionomie lumineuse et enjouée, pas de campagne ni d'air frais, ni de collines bleues, ni de plaisant ruisseau ». Elle n'aimerait pas trop « vivre avec ses personnages dans leurs maisons élégantes mais confinées »[34]. La « traversée du désert » continue une partie du siècle : ses détracteurs sont souvent féroces[35]. D.H. Lawrence la considère comme une vieille fille mesquine et snob, et Mark Twain écrit le : « Chaque fois que je lis Pride and Prejudice, je n'ai qu'une envie : la déterrer et lui frapper le crâne avec son propre tibia » ou encore, le , que la prose de Jane Austin (sic) est « illisible » [36]. L'écrivain britannique Arthur Machen est aussi sévère, affirmant dans Hieroglyphics: A Note upon Ecstasy in Literature, publié en 1902, que « Jane Austen est à Sophocle ce qu'une porcherie est à une cathédrale »[37]. En 1870 cependant A Memoir of Jane Austen, publié par son neveu James Edward Austen-Leigh, relance l'intérêt pour l'œuvre comme pour l'auteur. La critique française la découvre alors et s'intéresse à son œuvre : Léon Boucher, en 1878, écrit dans la Revue des deux Mondes[38] : « Si ses contemporains autrefois célèbres eurent du talent, elle seule eut du génie », et n'hésite pas à la comparer à Flaubert. En 1908, M. Clément[39] la compare à Anatole France et « évoque son charme si subtil qu'on ne le goûte qu'en la lisant et la relisant ». Il fait une brève analyse de Orgueil et Parti Pris dont « les personnages n'ont rien d'exceptionnel, sinon la puissance avec laquelle ils sont créés par l'artiste qui s'en amuse ». Le succès grandissantLe XXe siècle lui rend finalement justice. William Dean Howells, Henry James et Rudyard Kipling l'admirent beaucoup. Virginia Woolf la compare à Shakespeare. Dans le monde anglo-saxon le chef-d'œuvre de Jane Austen, continue à jouir d'une popularité considérable par son intrigue romanesque[40] aux rebondissements nombreux, soigneusement construite et prenante[41], mais aussi par la vivacité du style, l'ironie mordante ou malicieuse de l'auteur[42] et son humour plein d'imprévu[43], que les traductions peinent à rendre. Les personnages sont bien campés (rounded characters[44],[45]), en particulier Elizabeth dont la force de caractère, la vivacité d'esprit et l'énergie parlent aux lecteurs modernes. D'abord ceux qui, comme elle, ont vécu une période de guerre[N 15] puis, plus récemment, ceux qui ont découvert Orgueil et Préjugés à travers ses nombreuses rééditions, ou ses adaptations au cinéma et à la télévision[46]. On ne compte plus les études[47] sur l'auteur et sur son roman le plus célèbre[N 16]. Aujourd'hui où « Austen est devenue une industrie mondiale »[48], la notoriété de son roman le plus connu[49], le plus réédité, le plus traduit (dans 35 langues), le plus souvent adapté, et le mieux aimé[N 17], a désormais largement débordé le monde anglo-saxon[50]. RésuméRoman de « développement personnel » (conduct novel), roman didactique (contrast novel), roman psychologique, roman sentimental (romance novel), il se présente en trois parties, trois actes pourrait-on dire[51], correspondant aux trois tomes de l'édition originale, et suivant la trame de la comédie romantique, comme Beaucoup de bruit pour rien, de William Shakespeare[52]. Tome I (22 chapitres)À Longbourn, petit bourg du Hertfordshire, sous le règne du roi George III, Mrs Bennet est déterminée à marier ses cinq filles afin d'assurer leur avenir[53], compromis par certaines dispositions testamentaires. Lorsqu'un riche jeune homme, Mr Bingley, loue Netherfield, le domaine voisin, elle espère vivement qu'une de ses filles saura lui plaire assez pour qu'il l'épouse. Malheureusement il est accompagné de ses deux sœurs, Caroline et Louisa, plutôt imbues d'elles-mêmes, et d'un ami très proche, Mr Darcy, jeune homme immensément riche, propriétaire d'un grand domaine dans le Derbyshire, mais très dédaigneux et méprisant envers la société locale.  Elizabeth observe avec amusement ce petit monde. Si elle apprécie le charmant Mr Bingley, elle est irritée par le fier Mr Darcy qui à leur première rencontre, au cours du bal organisé dans le bourg voisin de Meryton, a refusé assez impoliment de danser avec elle, même si elle en plaisante en disant : « Je pourrais facilement lui pardonner son orgueil s'il n'avait mortifié le mien » (I could easily forgive his pride, if he had not mortified mine[54]). De là naît le « préjugé » qu'elle nourrit contre lui ; préjugé que le séduisant Wickham, officier récemment arrivé qui connaît Darcy depuis l'enfance, entretient soigneusement par ses fausses confidences. Ayant donc des motifs personnels pour détester Darcy, elle se montre à la limite de l'insolence lorsque celui-ci, qui apprécie de plus en plus sa vivacité et son intelligence, cherche à mieux la connaître. Elle observe avec plaisir l'évolution des sentiments de sa sœur préférée pour Bingley, et prête une oreille attentive au beau Wickham qui ne la laisse pas indifférente. Il lui faut aussi garder son sang froid devant le ridicule Mr Collins, ce cousin qui héritera de leur propriété de Longbourn à la mort de Mr Bennet, selon le principe de l’entail. Récemment nommé recteur de Hunsford, dans le Kent, il cherche à prendre femme, comme le lui a conseillé Lady Catherine de Bourgh, sa protectrice, et a jeté son dévolu sur Elizabeth, à la grande satisfaction de Mrs Bennet, qui voit déjà ses deux aînées mariées. Au cours du bal organisé à Netherfield où il invite Elizabeth à danser, Darcy se rend compte que le mariage de Bingley avec Jane Bennet est considéré comme pratiquement acquis par la société locale, et avec l'aide de Miss Bingley qui, comme lui, le considère comme une mésalliance, convainc Charles Bingley de passer l'hiver à Londres. Mrs Bennet voit donc s'écrouler tous ses projets matrimoniaux : Bingley est parti et Mr Collins, refusé par Elizabeth, a demandé la main de sa meilleure amie, Charlotte Lucas. Tome II (19 chapitres)Caroline Bingley, dans une lettre à sa « chère Jane » anéantit tout espoir : elle lui confirme qu'ils ne retourneront pas à Netherfield et avoue perfidement son souhait de voir son frère épouser la jeune sœur de Darcy. Wickham dénigre ouvertement Darcy maintenant que ce dernier est parti. Collins épouse Charlotte et l'emmène dans le Kent. Les Gardiner viennent passer Noël chez les Bennet et repartent avec leur nièce Jane à Londres où ils habitent[53]. La rancœur d'Elizabeth augmente au cours de l'hiver, car Jane, à Londres, n'a aucune nouvelle de Bingley, et elle est persuadée que Darcy en est responsable. Elle le rencontre sans plaisir à Pâques, chez Lady Catherine de Bourgh (qui se trouve être sa tante), Charlotte l'ayant invitée à passer quelques semaines au presbytère. Aussi, lorsque Darcy — qui, à sa grande surprise, est tombé amoureux d'elle — la demande en mariage (avec hauteur et condescendance, car il a le sentiment de déchoir en s'alliant à une famille de condition si inférieure à la sienne, et il ne s'en cache pas), elle le refuse tout net, lui reprochant son orgueil et sa vanité, affirmant qu'elle n'épousera jamais l'homme qui a empêché le bonheur de Jane et a honteusement traité Wickham.  Darcy choisit alors de se justifier et explique dans une longue lettre les motifs de son ingérence dans l'idylle de Jane et Bingley : il reconnaît qu'il n'a pas hésité à écarter son ami de Miss Bennet et lui a caché qu'elle était à Londres. Il a pris sa réserve pour de l'indifférence, mais l'obstacle essentiel est, à ses yeux, le comportement et les relations de sa famille. Il détaille ensuite longuement les motifs de son attitude à l'égard de Wickham : ce compagnon d'enfance, joueur, fourbe et dépravé, coureur de dot, a failli réussir l'été précédent à persuader sa sœur Georgiana, âgée de quinze ans, de s'enfuir avec lui. Elizabeth découvre ainsi avec consternation que Jane, pourtant irréprochable elle-même, a fait les frais de la vulgarité de sa mère et de ses jeunes sœurs et qu'elle-même s'est laissé aveugler par sa vanité blessée. À la lumière de ces révélations, elle est forcée de revoir son opinion et ses sentiments pour Darcy. Mais ces confidences, qu'elle ne peut pas entièrement partager avec Jane, pèsent sur son moral ; et elle ne peut pas davantage expliquer à son père pourquoi il lui paraît si peu judicieux que Lydia accompagne le régiment dans ses quartiers d'été à Brighton. Néanmoins elle se réjouit de faire un voyage au cours de l'été avec les Gardiner dans le Derbyshire et se laisse convaincre par sa tante de visiter Pemberley. Tome III (19 chapitres)La visite du beau domaine de Pemberley[53] l'enchante et lui présente Darcy sous un jour très différent, car il y est connu et aimé comme étant un maître généreux et bienveillant. Au cours d'une rencontre imprévue, il se montre aimable avec les Gardiner et lui présente sa sœur. Mais Elizabeth reçoit des nouvelles alarmantes de Longbourn : Lydia s'est enfuie avec Wickham. Il faut rentrer sans délai. Elle est persuadée que cette dernière épreuve va amener Darcy à définitivement renoncer à son attirance pour elle. Or elle apprend qu'il est intervenu pour sauver Lydia et obliger Wickham à l'épouser, puis découvre qu'il « a permis » à Bingley de renouer avec Jane ; elle accepte alors ses sentiments pour lui et finit par accueillir avec joie le renouvellement de sa demande en mariage. Le dernier chapitre traite de l'avenir des protagonistes : Lydia et Wickham vivent au jour le jour, toujours endettés, quémandant sans cesse de l'argent à Jane et Elizabeth qui ouvrent leur bourse personnelle ; à Pemberley, les Darcy vivent heureux avec Georgiana ; Darcy pardonne à Lady Catherine le mal qu'elle a dit d'Elizabeth ; les Bingley, pour échapper à Mrs Bennet et aux commérages oppressants de Meryton, achètent un domaine proche du Derbyshire, à la grande joie d'Elizabeth ; Kitty passe le plus clair de son temps chez ses aînées où elle côtoie une société plus distinguée ; Mr Bennet s'invite à l'improviste et les Gardiner sont toujours les bienvenus. PersonnagesLa société décrite par Jane Austen est un microcosme étriqué : cela est inévitable dans la mesure où les relations sociales sont tributaires des difficultés de transport dans l'Angleterre rurale d'alors[N 18]. La plupart des personnages sont liés à la famille Bennet de Longbourn par des liens familiaux ou de voisinage. La venue des Bingley et de Darcy et la présence de la Milice vont cependant introduire des protagonistes extérieurs à ce milieu ; et l'amitié qui lie Elizabeth Bennet à Charlotte Lucas va élargir le cercle à Lady Catherine de Bourgh, la tante de Darcy, et créer des occasions de nouvelles interférences[55]. Les personnages principauxElizabeth BennetElizabeth, Lizzy pour sa famille, est le personnage principal d'Orgueil et Préjugés, celle dont le point de vue est privilégié, et la seconde des cinq filles. Elle est gracieuse, intelligente, spirituelle et la favorite de son père[56]. Sa mère la considère comme « beaucoup moins belle que Jane »[57] mais Mr Darcy admire « la profondeur et l'intelligence de ses yeux sombres »[58]. Elle se fait aussi remarquer par son énergie et son goût pour les longues promenades solitaires, notamment dans le parc de Rosings. Elle partage avec Jane, son aînée de deux ans, des affinités de caractère qui tissent entre les deux sœurs des liens profonds d'affection et de dévouement[59], et fait preuve, comme elle, d'une distinction qui manque complètement au reste de la famille Bennet. Elizabeth paraît sûre de son jugement sur les autres et n'est guère intimidée par le rang social des personnes qu'elle rencontre, qu'il s'agisse de la hautaine et prétentieuse Lady Catherine de Bourgh ou de l'orgueilleux et dédaigneux Monsieur Darcy. Elle prend le risque de refuser deux offres de mariage qui assureraient son avenir matériel, car elle attend du mariage non pas la sécurité mais « un vrai et solide bonheur »[60]. Elle commence à douter d'elle-même lorsqu'elle découvre combien elle s'est trompée sur Darcy et sur Wickham et ne retrouve tout son entrain et sa joie de vivre que le jour où son père donne son consentement à son mariage avec l'homme qu'elle a appris à aimer et estimer. Mr Darcy Le second protagoniste du roman est Fitzwilliam Darcy, que l'on nomme généralement Mr Darcy[62],[N 19]. Jeune homme de 27 ans, fier, voire hautain, peu loquace et cassant, il suscite l'animosité d'Elizabeth dès leur première rencontre à Meryton. Apprendre qu'il aurait lésé George Wickham, découvrir qu'il a éloigné Charles Bingley de Jane, cela ne fait qu'attiser l'hostilité d'Elizabeth, sans la surprendre tant elle est prévenue contre lui. Monsieur Darcy est le maître du splendide domaine de Pemberley[N 20] dans le Derbyshire et le neveu préféré de Lady Catherine de Bourgh, la protectrice de Mr Collins. Il est obligé de revenir peu à peu sur les jugements peu charitables qu'il a portés sur Elizabeth et se sent très attiré par elle ; elle est la seule personne étrangère à son cercle d'amis avec qui il sort de sa réserve[64] et aborde des sujets sérieux. L'amour grandissant qu'il lui porte l'amène à la demander en mariage malgré toutes les préventions qu'il a contre sa famille et, au lieu d'être découragé par son refus déterminé, à expliquer ses actes, prendre sérieusement en compte ses critiques, au point de réformer son comportement, lutter contre ses préjugés et même prendre le risque d'un second refus[65]. C'est le personnage masculin le plus complexe et le plus élaboré de tous les romans de Jane Austen[66]. La famille Bennet Illustration de Hugh Thomson, 1894. Mr BennetPropriétaire du petit domaine de Longbourn, donc membre de la petite gentry provinciale et gentleman, Mr Bennet[N 21] est un pince-sans-rire doté d'un incontestable sens de l'humour, qui ne manque jamais de plaisanter sur la sottise de ses trois plus jeunes filles[67]. Il souffre de l'inconséquence et de la vulgarité de sa femme, et n'en apprécie que plus les bonnes manières de ses deux aînées et l'esprit affûté de Lizzy. Parfaitement conscient des insuffisances du reste de sa famille, par négligence, indolence ou désir égoïste d'avoir la paix et d'éviter tout conflit avec sa femme, il se dérobe à ses responsabilités paternelles. Ayant épousé une femme apparemment dotée d'une heureuse nature, mais dont il a rapidement découvert l'esprit étroit et le manque de jugement, il a pris l'habitude de se réfugier dans sa bibliothèque, au milieu de ses livres[68],[62]. Mrs BennetMère de cinq filles, jolies certes, mais sans aucun héritage à espérer, elle est obsédée par l'impérieuse nécessité de les marier, en leur trouvant de préférence un prétendant fortuné. Elle ne manque d'ailleurs pas d'une certaine habileté pratique pour parvenir à ses fins. Mais sa vulgarité, sa prétention et sa sottise[69] la poussent à se vanter publiquement des mariages avantageux qu'elle espère pour ses filles et à ne pas tenir compte des remarques de bon sens d'Elizabeth… ce qui entraîne le mépris de Darcy, et par voie de conséquence, l'effondrement de ses projets matrimoniaux pour sa fille Jane. Frivole, égoïste, facilement rancunière, elle n'aime pas beaucoup Elizabeth, adore sa benjamine, Lydia, qui lui ressemble beaucoup, au point de tout lui passer, invoque, en cas de difficultés, le prétexte de ses « pauvres nerfs » et parle beaucoup pour ne rien dire[62]. Jane BennetMiss Bennet[N 22] a vingt-deux ans. D'une grande beauté, de manières irréprochables, raisonnable, toujours prête à juger en bien autrui (elle est la seule à ne pas avoir de préjugés), elle assume avec sérieux son rôle d'aînée[70]. Elle tombe amoureuse de Charles Bingley, qui semble l'apprécier beaucoup et dont les deux sœurs se montrent très amicales, mais comme elle est discrète et peu expansive, son attachement naissant n'est pas reconnu pour ce qu'il est par Mr Darcy, et Caroline Bingley fait tout pour la décourager. Seule Elizabeth, qui connaît parfaitement sa sœur « très aimée » et partage ses soucis et ses responsabilités[70], a conscience de la profondeur de ses sentiments et de sa souffrance[N 23],[62] lorsque le jeune homme s'éloigne d'elle. Mary BennetBien que l'on ne sache pas son âge, on peut l'estimer entre dix-huit et dix-neuf ans. C'est la troisième des filles de Mr et Mrs Bennet, et la seule à n'être pas jolie. Elle a donc cherché d'autres façons de se faire remarquer. Si elle lit beaucoup, elle n'a guère tiré parti de ses lectures[67], car elle a l'esprit étroit, et aime asséner à ses proches des vérités profondes, qui ne sont souvent que des lieux communs. Elle travaille beaucoup son piano, mais, n'ayant « ni génie ni goût », joue comme elle parle, de façon pédante et ampoulée[72]. Catherine (Kitty) BennetCatherine, l'avant-dernière des cinq filles Bennet, a dix-sept ans au début du roman. Elle est frivole, superficielle et ignorante. D'un caractère faible, elle se laisse entraîner par Lydia, sa jeune sœur, dont elle est jalouse, mais dont elle admire l'aisance et l'assurance, sans voir l'impropriété de ses manières. Une fois séparée de Lydia et fréquemment invitée par ses deux aînées après leur mariage, elle évolue favorablement[70]. Lydia BennetLa benjamine des sœurs Bennet a quinze ans au début du roman. Frivole et superficielle, enjouée, impulsive et déterminée, peu intelligente et égoïste, elle est le parfait portrait de sa mère au même âge ; elle rit facilement aux éclats, ce qui n'est pas un signe de bonne éducation[64]. Sa seule préoccupation est de flirter avec les jeunes officiers de la milice (dans l'espoir d'obtenir le statut envié de femme mariée avant ses aînées[73]) et de profiter de tous les plaisirs qu'offrent les bals, les loteries ou les parties de cartes. Elle n'écoute personne, n'a aucun sens des convenances, et s'enfuit avec Wickham, dont elle s'est entichée, persuadée qu'il va l'épouser, sans se soucier des conséquences de son acte, ni pour elle-même ni pour la bonne réputation de ses sœurs. Caricature de l'héroïne romantique, elle a un comportement qui met en danger le reste de sa famille. Mr et Mrs Gardiner Edward Gardiner est le frère de Mrs Bennet et Mrs Philips[69]. Il est cultivé, intelligent, et d'une distinction de manières (« gentlemanlike manners »)[N 24] qui surprend agréablement Darcy, eu égard à la vulgarité de ses sœurs. Sa femme est fine, élégante, discrète, raisonnable, observatrice, suffisamment jeune pour avoir encore des enfants[74], et a vécu à Lambton, non loin de Pemberley, avant son mariage. Personnages-clés dans les relations entre Darcy et Elizabeth, dans le schéma actantiel, ce sont des adjuvants. Les activités professionnelles de Mr Gardiner, qui travaille et habite dans la City, leur procurent des revenus confortables, mais ils habitent un quartier considéré comme infréquentable par les sœurs de Bingley. Ils ont quatre enfants (deux filles de huit et six ans et deux garçons plus jeunes) et sont proches des deux aînées Bennet, qui viennent souvent chez eux à Londres : Jane passe l'hiver chez eux, et ils emmènent Elizabeth dans leur voyage d'agrément dans le Derbyshire. Mrs Phillips (ou Philips)Sœur d'Édouard Gardiner et de Mrs Bennet[69], elle a épousé l'ancien clerc et successeur de leur père comme avoué à Meryton. Sa situation et son goût immodéré pour les commérages font d'elle une source précieuse d'informations pour ses plus jeunes nièces. Mr CollinsCe cousin éloigné de Mr Bennet doit hériter de Longbourn à sa mort, puisque, soumise à l'entail, la propriété n'est pas transmissible aux filles, ce qui lui vaut l'inimitié de Mrs Bennet. Mr Collins est un jeune clergyman peu séduisant, peu intelligent, mais sûr de lui, pompeux et prétentieux. Sommé par sa patronne et protectrice, Lady Catherine de Bourgh, à laquelle il est tout dévoué, de se marier rapidement, il arrive à Longbourn avec l'intention d'épouser l'une de ses cousines, pour, en quelque sorte, atténuer le préjudice qu'il doit leur causer. Il jette d'abord son dévolu sur Jane, puis réoriente son choix sur Elizabeth, qui refuse, mi-irritée, mi-amusée par sa déclaration, et enfin s'imagine amoureux de Charlotte Lucas. Jane Austen en fait un personnage très caricatural[N 25]. Les BingleyCes trois personnages, Mr Bingley et ses deux sœurs, Mrs Hurst et Miss Bingley, font partie de l'entourage de Mr Darcy. Charles BingleyFils d'un homme qui a fait fortune dans le commerce mais n'a pas vécu assez longtemps pour investir sa fortune dans une propriété et ainsi monter dans la hiérarchie sociale, Bingley loue Netherfield, en attendant de trouver un domaine à acheter. Bingley étant un nom du Yorkshire[N 26], il est à présumer que la fortune familiale s'est faite dans le textile ; soit dans le commerce de la laine, peut-être dans la Maison du tissu (Cloth Hall) à Leeds[76], soit dans la florissante industrie du coton[77]. Grand ami de Darcy, mais plus jeune que lui[N 27], il est gai, expansif, toujours de charmante humeur, assez insouciant, modeste, et il tombe facilement amoureux. Il est immédiatement conquis par la beauté et la douceur de Jane Bennet. D'une nature influençable cependant, il fait confiance à son ami, qui réussit à l'en éloigner, persuadé que Jane ne l'aime pas véritablement et surtout qu'il serait déplorable de s'allier aux Bennet. Mais Bingley n'arrive pas à oublier Jane, et lorsqu'il revient à Netherfield, officiellement pour la saison de la chasse, il en profite pour renouer avec elle[62]. Caroline BingleyMiss Bingley est la plus jeune des deux sœurs, et probablement la plus jeune de la famille[N 28]. Élevée, comme sa sœur ainée, dans une pension huppée et prestigieuse de Londres[N 29], elle espère se marier dans la bonne société et cherche à faire oublier que la fortune familiale a été acquise dans le commerce, ce qui explique son mépris pour la parenté de Jane Bennet : un oncle avoué à Meryton, un oncle négociant à Londres. Dans le schéma actanciel, elle joue le rôle d'un opposant. Elle a soif de statut et un caractère intéressé[81] : elle aimerait que son frère épouse Georgiana Darcy, ce qui faciliterait le mariage dont elle rêve avec Mr Darcy, et sacrifie volontiers l'amitié condescendante qu'elle éprouve pour Jane, afin d'empêcher son frère de la revoir lorsqu'elle séjourne à Londres. Elle découvre avec étonnement et inquiétude que, malgré la verve moqueuse qu'elle déploie à l'encontre d'Elizabeth, Darcy montre beaucoup d'intérêt pour cette dernière ; sa jalousie la pousse alors à se montrer très impolie avec elle et à la dénigrer systématiquement. Mais, comme elle ne voulait pas se fermer la porte de Pemberley, elle « liquida tout son arriéré de politesse vis-à-vis d'Elizabeth » (paid of every arear of civility to Elizabeth) après son mariage avec Darcy, ironise Jane Austen[82]. Mrs HurstLouisa Hurst, née Bingley, l'aînée de la fratrie, est un personnage assez effacé, dans l'ombre de sa cadette. Bien dotée (20 000 £), elle a pu épouser un homme de la bonne société. Ce gentleman, peu fortuné mais propriétaire d'une résidence londonienne, a des centres d'intérêt particulièrement limités : les cartes, la chasse, la bonne chère… et les siestes sur le sofa[83], quand aucune des autres activités n'est possible. Les Lucas Les Lucas sont une famille relativement nombreuse, ce qui peut expliquer le peu de fortune laissé à Charlotte[84]. Jane Austen, outre Charlotte et Maria, cite des sœurs plus jeunes et des garçons dont l'âge et le nombre ne sont pas mentionnés. Charlotte LucasGrande amie d'Elizabeth Bennet, elle est la fille aînée de Sir William Lucas. Charlotte est une fille sensée et intelligente, mais sans charme (« plain »). Âgée de 27 ans, elle craint de rester vieille fille et de devenir « une charge bien lourde pour ses parents ». Elle se voit sans avenir, et profite habilement du dépit de Mr Collins, vexé du refus d'Elizabeth, pour détourner vers elle son désir de mariage. Elizabeth est stupéfaite de sa décision car elle n'a jamais voulu voir ce côté calculateur et matérialiste de son amie[85]. Charlotte a une conception assez cynique du mariage : pragmatique, elle n'en attend que la sécurité financière et une maison confortable ; elle se satisfait de vivre au presbytère de Hunsford, près de Rosings Park, et de s'occuper de son propre foyer[86], en dirigeant adroitement son mari. Mais, fille de commerçant ayant épousé un pasteur assuré d'hériter d'un domaine, elle bénéficie, à un échelon moindre, d'une ascension sociale semblable à celle d'Elizabeth[87]. Sir William LucasAyant été élevé à la dignité de chevalier par le roi à l'époque où il était maire de Meryton, cet ancien commerçant a pris des idées de grandeur : il a quitté les affaires et s'est retiré dans une petite propriété près de Longbourn qu'il a pompeusement baptisée Lucas Lodge[88]. Il fait allusion chaque fois qu'il le peut à sa réception à la Cour. Il fait partie de la galerie de personnages dont Jane Austen souligne le ridicule, mais il n'est ni méchant ni arrogant. Maria LucasMaria Lucas est une des sœurs cadettes de Charlotte. Elle est décrite au chapitre 27 comme une adolescente de caractère enjoué, mais aussi « écervelée » que son père (a good-humored girl, but as empty-headed as himself[89]). Elle accompagne Sir Lucas et Elizabeth lors de la visite qu'ils rendent à Charlotte, récemment mariée, à Hunsford dans le Kent. Durant le voyage, sa conversation, comme celle de son père, se révèle sans intérêt et même « aussi pénible que le grincement des roues de la voiture » (« [they] had nothing to say that could be worth hearing, and were listened to with about as much delight as the rattle of the chaise »[89]). On peut donc faire le parallèle entre le caractère de ce personnage et celui de ses amies Catherine et Lydia Bennet. Mrs LucasL'épouse de Sir William, devenue « Lady Lucas » depuis que son époux est « Sir William », est une brave femme sans prétention, « aux facultés suffisamment limitées pour être une voisine appréciée par Mrs Bennet » (« Not too clever to be an agreable neighbour to Mrs Bennet »)[90]. Autres personnages Les autres personnages ont un lien plus ou moins direct avec Darcy et/ou avec Pemberley. George WickhamD'un charme indiscutable, auréolé du prestige de l'uniforme, il est prompt à se faire des amis, car, habile menteur et enjôleur, il n'hésite pas à utiliser sa prestance et les atouts que lui donne la bonne éducation qu'il a reçue pour abuser son entourage. Elizabeth est sensible à son charme, dès leur première rencontre[91], et compatit sans réserve à ses malheurs, lorsqu'il lui décrit complaisamment la dureté et l'injustice dont Darcy aurait fait preuve à son égard. La vérité, comme elle l'apprend plus tard, est fort différente : débauché et joueur[N 30], il a échoué, l'été précédent, à enlever la riche Georgiana Darcy et, pressé financièrement, il s'est engagé dans la milice, ce qui explique sa venue à Meryton. L'intrigue développée autour du personnage de George Wickham a été inspirée à Jane Austen par le Tom Jones d'Henry Fielding[92]. Georgiana DarcyGeorgiana[93] a onze ou douze ans environ de moins que son frère (« She is more than ten years my junior », écrit-il)[94]. Mineure, elle est sous sa responsabilité et celle de son cousin, le colonel Fitzwilliam, depuis le décès de leur père, quelque cinq ans plus tôt[95]. Elle a, semble-t-il, perdu sa mère, Lady Anne, depuis un certain temps aussi, puisqu'elle était en pension, puis, à quinze ans, installée à Londres avec une dame de compagnie[94]. C'est une jeune fille très timide qui joue fort bien du piano et semble bien solitaire ; il n'est pas étonnant qu'elle ait cru aimer Wickham qu'elle connaît depuis l'enfance et qui sait se montrer si charmant. Elle est prête à aimer Elizabeth de tout son cœur, et il est certain que son frère a beaucoup d'affection pour elle, même s'il en fait peu étalage : « Il n'y a rien qu'il ne ferait pour elle » dit Mrs Reynolds, l'intendante de Pemberley[96],[97]. Lady Catherine de Bourgh « Sa Seigneurie » (Her Ladyship), maîtresse majestueuse de Rosings Park[N 31], est la veuve de Lord Lewis et la mère d'Anne, la fille malingre et souffreteuse qu'elle a l'intention de marier à Darcy, afin d'unir leurs deux fortunes. C'est la sœur de Lady Anne (mère de Darcy et Georgiana) et de Lord***, père du colonel Fitzwilliam. Cette aristocrate habituée à tout régenter d'une voix impérieuse et donnant son avis sur tout d'un ton qui ne supporte pas la contradiction, est un personnage assez caricatural. Elizabeth s'amuse au début de sa « majestueuse impertinence »[99], mais sait aussi défendre avec beaucoup de courage sa conception du bonheur, quand la grande dame vient, de façon assez insultante, essayer de lui arracher la promesse de ne jamais accepter une demande en mariage de la part de Darcy[100]. Le colonel FitzwilliamFils cadet d'un comte, Lord***[N 32], un peu plus âgé que son cousin Darcy, il tombe sous le charme d'Elizabeth lorsqu'il fait sa connaissance à Rosings Park, pendant le séjour qu'elle fait chez son amie Charlotte, après le mariage de cette dernière. Elizabeth, qui le trouve moins séduisant que Wickham, mais plus cultivé[102], sait bien qu'elle n'a pas assez de fortune pour sérieusement intéresser un cadet de famille. Mrs ReynoldsL'intendante de Pemberley est une vieille dame respectable qui porte à son jeune maître, qu'elle a vu grandir, une profonde admiration teintée d'affection. Ses affirmations concernant les qualités du propriétaire du domaine et l'opinion qu'en ont ses tenanciers et ses serviteurs ébranlent les convictions d'Elizabeth lorsqu'elle visite Pemberley avec les Gardiner[N 33]. Structure narrativeConstructionUn souci de vraisemblanceLe soin extrême apporté par Jane Austen pour rendre crédibles ses romans au travers de notations contextuelles précises est connu[103]. Elle précise les distances et même le temps nécessaire pour les parcourir : entre Lucas Lodge et Hunsford, par exemple, il y a « presque cinquante miles », ce qui représente « un peu plus qu'une demi-journée de voyage »[104], mais il faut presque deux jours pour revenir d'une traite de Lambton à Longbourn[105]. Elle est attentive aux dates, précise souvent le jour de la semaine où se passe tel ou tel événement majeur, comme le bal de Netherfield, qui a lieu un mardi, le [106], et elle ne décrit que ce dont elle est sûre, ce qui explique qu'elle se contente d'évoquer ce que peuvent faire les messieurs (par exemple chasser, jouer au billard), lorsqu'ils sont entre hommes. Le roman est parfaitement construit[107] : chaque action induit la suivante, même si les personnages en sont souvent inconscients. Si le lecteur sait dès le sixième chapitre que Darcy s'intéresse à Elizabeth, elle ne s'en rend absolument pas compte[108]. Il n'est alors pas surprenant qu'elle trouve « bizarre » de le rencontrer « de façon inattendue » dans le parc de Rosings[109], mais le lecteur a le plaisir de voir l'action rebondir sans temps morts ni digressions. De même, l'intrigue obéit à une logique interne[110], liée au caractère des personnages et non à des événements extérieurs. Ainsi leurs déplacements, leurs rencontres, comme celles d'Elizabeth et Darcy à Netherfield, à Rosings et enfin à Pemberley, sont planifiés et savamment préparés, par une utilisation soignée et maîtrisée de la convention romanesque, même si le lecteur croit assister à un coup de théâtre[110]. Dans le même souci de vraisemblance, Jane Austen prend la peine de justifier le changement dans les sentiments d'Elizabeth envers Darcy, qu'elle juge « ni improbable ni fautif »[111], ou de préciser les étapes successives du changement de jugement de Darcy envers Elizabeth, depuis l'indifférence hautaine jusqu'à la passion irrépressible[112], parce qu'elle n'écrit pas un de ces romans à la mode si décriés par les moralistes de son temps, mais une histoire qu'elle veut rendre réaliste et crédible[110]. Construction en deux partiesLa réédition de 1853, en deux tomes, met en lumière la construction en deux parties autour de la première demande en mariage de Darcy[113], qui se trouve presque exactement au centre du roman : la déclaration de Darcy, sa lettre explicative, et les réflexions que se fait ensuite Elizabeth sont le pivot autour duquel se reconstruit progressivement leur relation. Dans la première partie, après la désastreuse première rencontre au bal de Meryton[114], leurs rencontres successives (dont les trois invitations à danser puis les trois rencontres « fortuites » dans les bois de Rosings Park) montrent au lecteur les tentatives d'approche de Darcy, incompréhensibles, déroutantes, parfois humiliantes pour une Elizabeth aveuglée par son préjugé[113]. Par la suite, les retrouvailles imprévues à Pemberley, où Darcy se montre « on ne peut plus courtois, poli et simple » (« perfectly well behaved, polite and unassuming »)[115], sont le prélude de visites et de rencontres qui font enfin avancer de façon satisfaisante leurs relations[113]. Avant ce moment essentiel, chacun des deux protagonistes connaissait un ou plusieurs éléments que l'autre ignorait : ainsi, Darcy connaissait le caractère de Wickham, et Elizabeth les sentiments de sa sœur. Mais chacun se méprenait sur les sentiments de l'autre : lui était persuadé qu'elle « attendait sa déclaration », et elle, contrairement au lecteur, ignorait totalement les sentiments qu'elle lui inspirait. Après ce renversement aristotélicien[113], ils partagent un certain nombre de secrets : la demande en mariage de Darcy en elle-même, et tout ce que révèle sa lettre à Elizabeth. Malgré la sécheresse et la froideur du style, Darcy y montre l'estime qu'il lui porte et sa confiance en sa discrétion en choisissant de dévoiler la teneur de ses relations avec Wickham et de s'expliquer honnêtement. Lorsqu'elle le découvre si chaleureux à Pemberley, elle peut lui retourner cette confiance en lui dévoilant la fugue de Lydia avec Wickham[113], ce qui le pousse à agir pour en annuler les conséquences catastrophiques. Jane Austen montre ainsi comment chacun apprend, grâce à l'autre, à mieux se connaître, et à vaincre son orgueil et ses préjugés[N 34]. Saisons et saisons du cœur Les événements sont clairement inscrits dans le passage des saisons[117] et le cycle saisonnier rythme l'action et l'évolution des personnages. Le roman dure quinze mois[118],[119]. Il débute en automne avec successivement l'arrivée de Bingley à la Saint Michel (le ), celle du régiment qui prend ses quartiers d'hiver à Meryton début octobre, celle de Mr Collins, qui s'annonce d'abord par une lettre, puis arrive en personne le , comme Wickham[120]. La pluie cause le rhume de Jane, et la venue d'Elizabeth à Netherfield, ce qui donne à l'auteur l'occasion d'éclairer les relations conflictuelles entre Elizabeth et Darcy. Tous les espoirs sont permis à Mrs Bennet, qui voit déjà Mr Bingley épouser Jane et trouve Mr Collins « assez bon » pour Elizabeth[121], mais la fin de l'automne voit s'évanouir ces espoirs, ce qu'a en quelque sorte annoncé la pluie persistante qui a précédé le bal de Netherfield[117]. L'hiver est la saison où tout se fige : Bingley parti, Jane a le cœur brisé[C 1] ; et Collins est fiancé à Charlotte Lucas. Cependant l'arrivée des Gardiner pour Noël permet d'évoquer Pemberley avec Wickham, et le mariage de Charlotte en janvier entraîne l'invitation d'Elizabeth à Hunsford, au printemps[N 35]. Le printemps, même s'il voit fleurir l'amour de Darcy pour Elizabeth, n'amène pas d'espoir : Jane, toujours à Londres, est sans nouvelles de Charles Bingley, Elizabeth, à Hunsford, s'ennuie et n'apprécie que le parc, où elle peut échapper à la curiosité de Lady Catherine, mais où elle rencontre trois fois Darcy, de façon totalement inattendue pour elle[109], ce qui annonce les rencontres de Pemberley[N 36]. Avril voit Elizabeth vivement rejeter l'amour de Darcy, mais, sous « le charme d'une matinée printanière », se plonger dans la lettre qui l'amène à réviser ses « premières impressions ».  L'été est la saison des retournements de situation[117] : Elizabeth a pris conscience des manquements de sa famille, mais ne peut empêcher le départ de Lydia pour Brighton ; elle espérait une excursion dans les splendeurs romantiques du Lake District, elle découvre finalement le charme paisible du Derbyshire et de son Peak District ; alors qu'elle craignait de rencontrer Darcy si elle visitait son domaine, elle découvre sa généreuse hospitalité envers son oncle, qu'il invite à venir pêcher « aussi souvent qu'il veut », et elle-même, à qui il offre la possibilité de rencontrer sa sœur Georgiana[124]. Mais la fuite de Lydia avec Wickham l'empêche d'approfondir ces découvertes, et l'enfonce dans le silence, la douleur et la solitude à son retour à Longbourn. L'histoire s'achève dans la même saison qu'elle a commencé, avec un « retour cyclique » des personnages à Meryton en automne, mais ils ont subtilement évolué[125]. La scène d'introduction se reproduit quasiment à l'identique dans le tome III[N 37]. Wickham revient, mais, marié à Lydia et ayant perdu toute son aura aux yeux des personnages principaux, il s'en va aussitôt avec elle loin dans le Nord ; Collins se manifeste par une lettre, puis par son retour, mais avec Charlotte, « en attendant que la tempête soit calmée »[126]. Bingley et Darcy reviennent, eux aussi, officiellement pour quelques semaines de chasse[N 38]. Ce deuxième automne est comme un recommencement : Bingley fait la demande qu'il aurait dû faire un an plus tôt, et Darcy récolte les fruits de son changement d'attitude sur le chemin de Lucas Lodge : Elizabeth et lui rejouent la scène de la demande en mariage, mais dans un tout autre contexte : ils ont tous les deux psychologiquement grandi et leur amour a mûri. La fin d'automne voit des départs sans larmes, et un mouvement important vers le nouveau centre d'intérêt, Pemberley[117]. Style et ironieLe style de Jane Austen est vif, élégant et sans maniérisme. Les descriptions sont brèves, les passages narratifs réduits, et rares les interventions de l'auteur, qui, en outre, manie avec subtilité la litote : c'est une prose du non-dit, tout en réticence et retenue[127]. Virginia Woolf admire ses « merveilleux petits discours qui résument en une conversation tout ce qu'il faut savoir pour connaître définitivement [un personnage] »[C 2],[129]. Et un lecteur moderne, même s'il est peu au fait des règles et conventions qu'elle critique et dont elle se moque[130], peut goûter la saveur du récit. Ironie et satireÀ ce titre, la première phrase du roman est « universellement connue »[N 39] : « It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife » (« c'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit forcément être en quête d'une épouse »), par la façon incisive et ironique à la fois dont Jane Austen entre immédiatement dans le vif du sujet. Les premiers mots parodient le raisonnement philosophique, mais appliqué à une réalité banale à l'époque : le lecteur est invité à comprendre, par antiphrase, que ce sont les jeunes filles sans fortune qui sont désespérément à la recherche d'un mari fortuné, et doit s'attendre à une satire des conventions sociales. La suite : « si peu que l'on sache de ses intentions, […] cette vérité est si bien ancrée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles », l'invite en outre à se moquer du conformisme provincial[131]. Mais le déroulement et l'épilogue de l'intrigue confirment, ironiquement, la vérité de cette sentence. Ironie à l'égard des personnages Jane Austen est impitoyable envers les sots, qui ne peuvent échapper à sa plume acérée : une phrase cinglante les décrit[132]. Mrs Bennet est « une femme d'intelligence médiocre, peu cultivée et de caractère inégal »[C 3] ; Mary est d'une vanité qui lui donne « un air pédant et des manières prétentieuses qui auraient gâché un talent plus grand que le sien »[C 4], Mr Hurst est un « indolent qui vivait seulement pour manger, boire et jouer aux cartes »[C 5]. Certains font l'objet d'une caricature plus détaillée, comme Lady Catherine « qui donnait son avis sur tout d'un ton qui montrait qu'elle n'avait pas l'habitude d'être contredite »[C 6], ou Sir William qui « pouvait, [à Lucas Lodge], méditer agréablement sur son importance et […] s'appliquer uniquement à être courtois envers tout le monde »[C 7]. Le personnage de Collins, le clergyman, est traité de façon particulière. L'auteur en fait une marionnette aussi ridicule dans son comportement que dans son langage[N 40] : « Mr Collins était dépourvu d'intelligence, et ni l'éducation ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature »[C 8]. Ce plat courtisan vénère jusqu'à l'abjection sa patronne, « tout en ayant une très haute opinion de lui-même, de son autorité pastorale et de ses droits paroissiaux, ce qui le rendait à la fois vaniteux et servile, orgueilleux et obséquieux »[C 9]. En outre, il manque complètement de sensibilité, de tact et de délicatesse, voire de charité chrétienne, comme le prouve ce qu'il écrit dans ses lettres concernant Lydia. Si le personnage ne prêtait pas tant à rire, sa solennelle bêtise pourrait inquiéter[136].  À travers ces personnages caricaturaux se profile la satire d'une société hypocrite où le rang, la richesse, l'apparence ont plus d'importance que les vraies valeurs morales[98]. Elizabeth et Darcy se font tous les deux l'écho de cette vision un peu amère du monde ; il lui avoue qu'il ne peut « oublier les sottises et les faiblesses d'autrui autant qu'il faudrait » (« I cannot forget the follies and vices of others so soon I ought »), elle confie à sa sœur : « Plus je vais, et moins le monde me satisfait ; chaque jour me montre l'instabilité de tous les êtres humains. » (« The more I see of the world, the more I am dissatisfied with it, and every day confirms my belief of the inconsistency of all human caracters »)[98]. Mais Darcy se reconnaît d'« humeur vindicative » (« resentful temper »[N 41]), alors qu'Elizabeth, à l'image de sa créatrice, préfère en rire. Car Jane Austen ne se veut pas moraliste et ne cherche pas à réformer le monde[138] : comme le Figaro du Barbier de Séville de Beaumarchais, elle « se presse de rire de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer »[N 42]. Les personnages sympathiques n'échappent pas davantage à la verve de Jane Austen, et Elizabeth, qui doit apprendre, dans la tradition du « Conduct Novel »[139], à revoir ses jugements et modérer ses expressions, en fait très souvent les frais[140]. Elle lui fait dire, quand Collins ne veut pas comprendre qu'elle le refuse : « Je ne suis point de ces jeunes filles − si tant est qu'il en existe − assez imprudentes pour risquer leur bonheur sur la chance de se voir demandée une seconde fois [en mariage] »[C 10]. C'est loin d'être la seule assertion d'Elizabeth qui prend une couleur ironique quand on connaît la suite des événements[N 43]. Humour des situationsLe comportement des personnages est souvent croqué avec une grande économie, qui pourrait, parfois, s'apparenter à des didascalies de théâtre. Ainsi, trois phrases suffisent à décrire la scène qui se joue à Longbourn, quand les Bingley apportent en personne l'invitation au bal[147].

Jane Austen s'amuse aussi à réunir ses personnages dans des occasions ratées. Quand Darcy vient déclarer sa flamme à Elizabeth[98], il est persuadé qu'elle attend sa demande, comme il le lui explique plus tard : « Voyez quelle était ma vanité ! Je croyais que vous espériez, que vous attendiez que je me déclare »[C 11], alors qu'elle le déteste[130] et que, venant d'apprendre son rôle dans le départ de Bingley, elle relit les lettres de Jane, « comme si elle avait pris à tâche de s'exaspérer encore davantage contre [lui] ». On ne saura jamais dans quel but il lui rend visite à l'auberge de Lambton, mais il tombe mal ; Elizabeth est tellement bouleversée par ce qu'elle vient d'apprendre à propos de Lydia, là encore par des lettres de Jane, qu'« elle perdit bientôt de vue tout le reste » et ne peut contrôler ses émotions[150]. Style et écritureNourrie de préceptes néo-classiques, Jane Austen se méfie du lyrisme et du jargon, recherchant la précision et la concision[151]. Elle est spirituelle et ne perd jamais le sens de l'humour[98], raillant les outrances de ses personnages ridicules ou notant les traits d'esprit parfois amers[N 45] de sa délicieuse (delightful)[131] Elizabeth. Elle n'hésite pas à utiliser les figures de style qui relèvent de l'ironie, la montrant « animée de sentiments très peu cordiaux » (no very cordial feelings) envers Darcy, « se livrant aux délices de remuer des souvenirs désagréables » (indulg[ing] in all the delight of unpleasant recollections) ou affirmant que « Lady Catherine ... adore rendre service »[N 46]. John Halperin va même jusqu'à penser que Jane Austen possède un « génie comique » digne d'Oscar Wilde[98]. Langage des personnagesL'importance et la variété des dialogues, outre qu'elles rappellent le rôle que tenait l'art de la conversation dans les relations sociales et mondaines de la bonne société[139], permettent de donner à chaque personnage un style correspondant à son caractère. Chacun est défini autant par ses manières que par son langage : Elizabeth, qui utilise l'ironie comme une parade contre l'hypocrisie et la bassesse des gens qui l'entourent[153], a la répartie facile mais n'est jamais volontairement blessante, contrairement à Miss Bingley, dont l'esprit est acide et méprisant : Caroline Bingley a un esprit satirique et pratique la raillerie, à la fois pour affirmer sa supériorité et tenter d'influencer les autres, sans avoir l'élégance de s'arrêter quand ses moqueries sont devenues pénibles ou inexcusables[64]. Mr Bennet manie une ironie narquoise, voire cruelle, comme lorsqu'il fait cette réflexion sur Jane à Elizabeth : « Eh bien, Lizzy, j'ai appris que votre sœur a un chagrin d'amour, je l'en félicite. Une jeune fille aime avoir de temps à autre un petit chagrin d'amour, cela lui donne un sujet de réflexion, et la valorise auprès de ses amies »[C 12]. Cet humour à froid à l'égard des membres de sa famille est, comme sa propension à se retirer dans sa bibliothèque, une manifestation de son détachement, de son refus des responsabilités[98].  Darcy est sérieux et peu bavard, mais parfaitement capable de sous-entendus ironiques, dont Miss Bingley fait les frais. Ainsi, quand elle accuse Elizabeth d'un artifice méprisable (se faire valoir auprès de l'autre sexe en dénigrant le sien), il lui répond : « Il y a quelque chose de méprisable dans tous les artifices que les femmes s'abaissent parfois à utiliser pour nous séduire »[155]. Il y a du cynisme dans sa remarque sur la « demi-douzaine (seulement) de femmes réellement accomplies » parmi ses connaissances[98]. Ses joutes verbales avec Elizabeth sont brillantes, en particulier celle, à la limite de la stichomythie, où ils définissent ce dont on peut, ou non, rire[153] : sa critique voilée de la propension d'Elizabeth à se moquer, lorsqu'il lui dit que « le plus sage et le meilleur des hommes peut être tourné en ridicule par quelqu'un qui ne songe qu'à plaisanter »[C 13], entraîne de la part de cette dernière une vive défense de la satire, où il est possible de voir le point de vue de la narratrice[153] : « J'espère que ne tourne jamais en ridicule ce qui est sage ou ce qui est bien. Sottises et absurdités, caprices et inepties, voilà ce qui m'amuse »[C 14]. Les personnages ridicules le sont aussi dans leur langage : Mrs Bennet tient des discours redondants et répétitifs, des bavardages remplis d'absurdités[157]. L'évocation de « Saint James » revient comme un leitmotiv chez Sir William, et Mr Collins emploie des clichés usés comme la métaphore de « la branche d'olivier ». Ses discours sont creux (pompous nothings) et son style ampoulé. Alors que, souvent, Jane Austen fait alterner avec souplesse récit, discours indirect, indirect libre et discours direct[N 47], le pompeux discours de Collins, pour sa demande en mariage à Elizabeth, est donné in extenso. « Emporté par le flot de [ses] sentiments », il est d'un parfait ridicule, car, à travers lui, l'autrice se moque du langage convenu et passionné des romans sentimentaux[130]. Expression des sentimentsJane Austen se refuse autant aux épanchements lyriques et sentimentaux qu'elle ironise à l'égard des lieux communs. « Elle avait toutes sortes de procédés pour éviter les scènes passionnées », écrit Virginia Woolf dans The Common Reader[C 15]. Si les mots « passion », ou ardent love sont employés par ses personnages, ils ne font pas partie de son vocabulaire personnel ; elle préfère strong feelings (sentiments profonds) indiquant sa préférence plus pour la stabilité que pour la violence des sentiments[158]. Elle laisse Collins détailler à Elizabeth ses raisons de se marier, pour mieux le ridiculiser, mais elle ne cite pas le discours similaire qu'il doit faire à Charlotte, elle le résume en une courte phrase : « In as short a time as Mr Collins's long speeches would allow, all was settled between them » (« En aussi peu de temps que le permirent les longs discours de Mr Collins, tout fut réglé entre eux »)[159]. Elle cite la première phrase de Darcy, à Hunsford, pour montrer son émotion (« En vain ai-je lutté, rien n'y fait. Je ne peux réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire avec quelle ardeur je vous admire et je vous aime »), mais passe ensuite au récit : « Il s'engagea dans l'aveu… Il parlait bien… ». Elle ne lui redonne directement la parole que quand il demande à Elizabeth d'expliquer son refus[N 48]. Sa deuxième déclaration est toute en retenue : « Mes sentiments et mes vœux n'ont pas changé » (My affections and wishes are unchanged). Il y a là un refus évident du pathos, une grande réserve devant les scènes d'émotion[161]. Quand Darcy comprend que les sentiments d'Elizabeth pour lui « avaient subi un changement profond », il exprime son bonheur « avec toute l'ardeur et la tendresse qu'un homme passionnément épris est supposé manifester ». (He expressed himself as sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do)[N 49]. Mais Jane Austen n'en dit pas plus[N 50]. Expression des points de vueElizabeth, dont le point de vue est privilégié, est la seule dont la voix intérieure, lorsqu'elle s'exprime en discours indirect libre, peut être confondue avec celle de la voix narratrice. En tant qu'auteur, Jane Austen se manifeste peu ; elle intervient, par exemple, au début du dernier chapitre : « Je voudrai pouvoir affirmer pour le bonheur des siens que la réalisation inespérée de son plus cher désir […] a eu l'heureux effet de rendre Mrs Bennet aimable, discrète et judicieuse pour le reste de sa vie… »[164]. Elle utilise parfois le point de vue omniscient, par exemple pour éclairer le lecteur sur la place que prend Elizabeth dans les pensées de Darcy, au cours de son séjour à Netherfied, mais présente en général ses personnages en focalisation externe, ou observés (plus ou moins ironiquement en focalisation interne) par Elizabeth[N 51].  Les personnages expriment aussi leur point de vue à travers leur importante correspondance. Un certain nombre de dames sont amenées à s'écrire : Jane et Elizabeth, Miss Bingley et Jane, Elizabeth et Mrs Gardiner. Mais les messieurs écrivent aussi : Darcy, Mr Gardiner, Mr Collins. Mr Bennet lui-même maintient un lien épistolaire avec Mr Collins, car « bien qu'[il] déteste écrire, pour rien au monde [il] n'interromprait sa correspondance avec Mr Collins »[C 16]. Alors que Jane Austen s'interdit en général de rapporter les conversations masculines en dehors d'une présence féminine, il y a huit lettres écrites par les personnages masculins, ce qui leur donne plus de relief, car leur style épistolaire correspond parfaitement à leur caractère[168]. On ne connaît pas la teneur des longues lettres que Darcy écrit à sa sœur, mais la longue lettre qu'il écrit à Elizabeth est étonnante, tant elle dévoile sa personnalité. Il la lui donne discrètement en main propre, preuve d'un comportement respectueux des conventions[N 52], et fait un exposé clair, logique et construit : il veut convaincre, mais on sent sa sincérité, sa confiance absolue dans la discrétion d'Elizabeth et la douleur qu'il ressent à réveiller le passé. Mr Gardiner, dont les lettres ne sont qu'en partie citées, s'y montre homme de bon sens et de cœur, avec les manières directes d'un homme d'action. Collins révèle sa vanité, la faiblesse de son caractère, son égoïsme et son étroitesse d'esprit, tandis que Mr Bennet reste laconique et sarcastique[168]. Thèmes développés dans l'œuvreDe nombreux thèmes se croisent dans les œuvres de Jane Austen, qui donnent un aperçu réaliste de la vie et des préoccupations de la société qu'elle fréquentait, à cette époque charnière où l'aristocratie terrienne et la gentry commencent à perdre de leur influence au profit d'une nouvelle classe enrichie par le commerce, la finance et l'industrie. Pourtant, les bouleversements induits par la Révolution française puis les guerres napoléoniennes ne semblent visiblement toucher l'Angleterre rurale décrite dans Orgueil et Préjugés que par la présence du régiment de l'armée territoriale, cantonné pour l'hiver à Meryton[N 53], et pour l'été suivant à Brighton[N 54]. En effet, comme d'ailleurs dans la plupart des romans de Jane Austen, deux thèmes essentiellement, le mariage et l'argent, s'entrecroisent, car le mariage est alors, pour les femmes de la classe sociale de Jane Austen[170], la façon normale, presque la seule, d'assurer leur situation financière : si une femme n'a pas de fortune personnelle capable d'intéresser un gentleman (éventuellement désargenté), il est impératif pour elle d'épouser un homme ayant des revenus confortables. Argent et statut socialL'argent est en effet un des thèmes de prédilection de Jane Austen, qui présente de façon satirique les attitudes sociales de son temps devant l'argent, mais soulève aussi les problèmes que peuvent créer certaines situations, comme celle des filles Bennet, en grand danger de déchéance sociale à la mort de leur père[171]. Mariage et argentPour nombre de personnages d'Orgueil et Préjugés, l'argent est une préoccupation majeure[172]. Le célèbre postulat qui introduit le roman montre qu'il est considéré comme normal de vouloir faire un riche mariage. D'ailleurs, les habitants de Meryton ne s'intéressent aux locataires de Netherfield qu'en fonction de leur fortune et de leur célibat : en ironisant sur le revirement de l'opinion à propos de Darcy, qui devient même de la « rancune » chez Mrs Bennet, lorsqu'il est devenu évident que « Monsieur Darcy » n'est pas « en quête d'une épouse », Jane Austen souligne le côté superficiel des critères de cette assemblée[173]. Mrs Bennet recommence à trouver Darcy « charmant », après l'avoir longtemps traité de « disagreeable », quand elle apprend qu'Elizabeth va l'épouser, et ne voit que l'aspect matériel de ce mariage et le luxe qu'il va procurer à sa fille : « Comme vous allez être riche et considérée ! Vous allez avoir tant d'argent, tant de bijoux, tant d'équipages ! Le mariage de Jane n'est rien à côté, rien du tout ! […] Dix mille livres de rente, et plus encore, probablement. Cela vaut un titre[174] ». Pour elle le bonheur se mesure exclusivement en termes financiers.  Dans cette société pragmatique beaucoup d'autres personnages raisonnent comme elle : Mr Collins ne peut comprendre le refus d'Elizabeth[175], dont il connaît parfaitement la pitoyable situation financière personnelle : 1 000 livres de dot, soit un revenu de 40 livres par an. Il insiste lourdement sur sa belle situation, ses relations avec les de Bourgh, ajoutant assez grossièrement qu'elle aura du mal à trouver un parti plus intéressant que lui : « Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de vos charmes et de vos aimables qualités »[176]. Charlotte ne cache pas qu'elle a pris la mesure de la situation sociale et des revenus de Mr Collins, et sa mère calcule, plutôt crûment, combien de temps peut se passer avant que Longbourn (qui rapporte tout de même 2 000 livres chaque année) n'appartienne à son gendre. Wickham s'intéresse brusquement à Miss King dont « la soudaine acquisition de dix mille livres était le charme le plus remarquable »[177]. Elizabeth explique à Jane, qui a peine à la croire, que les sœurs de Bingley « peuvent souhaiter bien autre chose que le bonheur [de leur frère] ; elles peuvent souhaiter pour lui plus de richesses et de considération, elles peuvent souhaiter qu'il épouse une jeune fille qui lui apporte fortune, hautes relations et honneurs ». Et même Darcy— pour qui le comportement des Bennet est un bien plus grand obstacle que le manque d'argent d'Elizabeth — est stupéfait du refus de celle-ci de répondre positivement à l'honneur extraordinaire qu'il lui fait en demandant sa main[175], avant d'en comprendre les motifs. Fortune et situation socialeÀ l'époque, la noblesse terrienne (landed gentry) est encore considérée comme au sommet de l'échelle sociale. Il n'est donc pas étonnant que Lady Catherine de Bourgh, si chatouilleuse sur la notion de rang, de relations et de fortune, souhaite unir sa fille et son neveu pour réunir les biens et renforcer les liens ancestraux de leurs deux familles, et que Charles Bingley, dont la fortune est d'origine roturière, envisage d'acheter des terres et de construire un manoir pour achever sa promotion sociale[178]. Les revenus (income) que le travail (trade) et les mérites personnels peuvent procurer, comme ceux des Gardiner, sont considérés comme moins respectables que la fortune assise sur des biens fonciers ou des rentes d'État. D'ailleurs le niveau des revenus des Gardiner n'est pas estimé. Jane et Elizabeth y font seulement allusion lorsqu'elles se demandent combien le mariage de Lydia va coûter à leur oncle[179] qui doit se soucier de l'avenir de ses quatre enfants (et de ceux qui peuvent encore lui naître, ajoute Elizabeth). Sont abondamment évoqués, en revanche, les énormes revenus annuels de Darcy (10 000 livres), ceux très confortables de Bingley (4 000 ou 5 000 livres), ceux encore très aisés de Mr Bennet (2 000 livres)[180]. Le coût du mariage-replâtrage de Wickham et Lydia est aussi détaillé : paiement des dettes (beaucoup plus que 1 000 livres, selon Mrs Gardiner), achat de la charge d'Enseigne dans l'armée régulière (entre 500 et 1 500 livres selon les régiments) pour lui[171], un petit pécule pour elle (le tout payé par Darcy) et les 100 livres annuelles à la charge son père, ce qui est à peine plus que ce qu'elle dépensait déjà à la maison, mais qui écorne sérieusement les 5 000 livres du capital réservé aux filles par le contrat de mariage[181]. Si Jane Austen insiste tellement sur l'importance de l'argent, c'est qu'il joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de la société qu'elle fréquente et qu'elle décrit : l'existence du droit d'aînesse (seul l'aîné hérite du domaine) oblige les cadets de bonne famille à avoir une autre source de revenus, une profession cléricale ou militaire en général (comme le colonel Fitzwilliam) et à faire un bon mariage, ou rester célibataire[N 55]. Et l'entail fait peser une menace supplémentaire, sur les filles en particulier[182] : en cas d'absence d'héritier mâle direct, les biens passent à un cousin plus ou moins éloigné. Cette substitution héréditaire est une terrible menace qui pèse sur la famille Bennet, car son indolence naturelle a empêché Mr Bennet d'anticiper cette éventualité : il espérait toujours la venue d'un fils qui aurait pu l'aider à conserver l'héritage sous entail dans sa propre famille, et négligeait de mettre de l'argent de côté pour augmenter la dot (dowry) de ses filles. Il reconnaît lui-même qu'il dépense entièrement ses revenus (his whole income)[183] : Mrs Bennet n'a aucun goût pour l'épargne, et par insouciance, autant que par faiblesse, son mari la laisse mener grand train. « Seule son aversion pour la dépendance les a empêchés de dépenser plus que leurs revenus ». À sa mort, Mr Collins, l'héritier mâle le plus proche, deviendra le propriétaire légitime de Longbourn. Il aura le droit d'en chasser la veuve et les filles, qui, dans le pire des cas, n'auraient plus pour se nourrir et se loger qu'une somme dérisoire : le revenu (à 4 %) des 5 000 livres que leur octroie globalement le contrat de mariage, soit 200 livres pour les cinq. Elles seraient nécessairement tributaires de la charité familiale[N 56], celle des Philips ou plus certainement des Gardiner. Ce serait une véritable déchéance sociale[171], perspective qui affole Mrs Bennet, mais dont elle ne veut admettre la réalité, malgré les efforts d'explication de ses deux aînées. Elizabeth et Jane sont parfaitement conscientes de ces réalités financières. Jane se sait capable de tenir la maison de son mari : « Imprudence or thoughtlessness in money matters, would be unpardonable in me » (« Si, moi, j'étais imprudente ou insouciante en matière de dépenses, je serais impardonnable. ») répond-elle à son père qui l'imagine capable de se laisser gruger par les domestiques[185]. Elizabeth a « toujours été persuadée que des ressources aussi modestes que [celles des Wickham] seraient insuffisantes entre les mains de deux personnes aussi prodigues et aussi insouciantes de l'avenir »[82]. Cette lucidité rend son refus d'accepter la sécurité financière que lui offrent Mr Collins puis Mr Darcy particulièrement courageux et admirable. Lorsqu'elle visite le splendide domaine de Darcy, elle se rend compte qu'« être maîtresse de Pemberley, cela doit être quelque chose » (To be mistress of Pemberley might be something). Mais elle a clairement prouvé que l'intérêt qu'elle porte au propriétaire ne découle pas de sa situation financière. Certes, elle épouse un homme immensément riche qui va l'introduire dans le « first circle » pour parler comme Sir William. Mais, ce qui pour elle, comme pour l'auteur, a plus de valeur, c'est qu'il est « bon pour les malheureux » (affable to the poor), « le meilleur des propriétaires et le meilleur des maîtres » (the best landlord and the best master) et « un bon frère » (a good brother), ce qui laisse espérer qu'il sera aussi un bon mari[186]. Le mariage Le mariage est traditionnellement la seule façon de se libérer de la tutelle parentale, et rester vieille fille est considéré comme un sort peu enviable, tant pour la fille, que pour la famille qui la garde à charge. La pression familiale pour « caser » les filles est donc forte : même si elle est comique, l'insistance de Mrs Bennet pour essayer d'obliger Elizabeth à accepter Mr Collins[187] et sa mauvaise humeur de la voir refuser cette occasion de faire un « bon » mariage, le montrent bien, ce qui dénote chez elle une certaine forme de réalisme. De la nécessité d'être mariée