|

Philippes

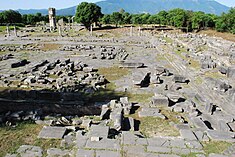

Philippes (en grec ancien : Φίλιπποι / Phílippoi) est une ville antique fondée par le roi de Macédoine Philippe II en 356 av. J.-C., abandonnée au XIVe siècle après la conquête ottomane, aujourd'hui un site archéologique situé dans le nome de Kavala en Grèce. Modeste fondation macédonienne, Philippes occupe une place notable dans l'Histoire en raison de deux événements majeurs : la bataille de Philippes en octobre 42 av. J.-C. et la prédication paulinienne en 49 ou 50. Les héritiers de Jules César en font une colonie romaine sur la via Egnatia, peuplée de vétérans italiens. Le passage de l'apôtre Paul — et son martyre à Philippes selon certains historiens grecs modernes — induisent durant l'Antiquité tardive l'édification de vastes basiliques, peut-être centres de pèlerinage. Durement touchée par un séisme au début du VIIe siècle, la cité se couvre de ruines. Elle subit par la suite d'éphémères occupations bulgare, latine et serbe, alternant avec des retours de la domination byzantine, jusqu'à la conquête ottomane au XIVe siècle, suivie de son abandon complet. Redécouverte par des érudits au XIXe siècle, Philippes, rattachée à la Grèce en 1913, est progressivement fouillée par les archéologues de l'École française d'Athènes, puis par leurs homologues grecs, qui mettent au jour le théâtre, le forum monumental du IIe siècle et une série d'églises paléobyzantines. L'Église de Grèce a fait de Philippes un lieu de commémoration paulinienne. En 2016, le site archéologique est le dix-huitième site grec inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sources historiographiquesRestée une petite cité durant l'Antiquité et le Moyen Âge, Philippes est rarement citée dans les textes anciens, sauf pour deux moments historiques, la bataille de Philippes en 42 av. J.-C., et vers 50 ap. J.-C. la prédication de Paul de Tarse. Elle est essentiellement connue par les fouilles archéologiques conduites depuis juin 1914 par l'École française d’Athènes, puis, à partir de la fin des années 1950, par l'université de Thessalonique et le service archéologique de la Grèce. Les explorations concernent une aire plus étendue que celle de Pompéi (63,5 hectares à Pompéi contre 67 hectares dont seulement 40 hectares environ étaient constructibles en raison du relief pentu, et à peine un cinquième est exploré par les archéologues). Le site est à l'abandon depuis treize siècles et a été épargné par les reconstructions modernes ce qui facilite les recherches, mais il empile les niveaux de diverses époques, puis est dévasté, ayant longtemps servi de carrière pour les villages voisins, ce qui complexifie la compréhension historique[1]. L'épigraphie est une autre source d'informations historiques sur Philippes. Patiemment alimenté par plus d'un siècle de relevés sur la cité et son territoire, le corpus épigraphique compte en 2014 près de 1500 inscriptions latines et grecques, en majorité de la période romaine. C'est en nombre le corpus le plus riche des colonies romaines de la partie orientale de l'Empire, rivalisant avec ceux des colonies de Corinthe et d'Antioche de Pisidie, villes pourtant plus importantes[2]. Origines macédoniennes et hellénistiquesSitePhilippes est établie sur le site de la colonie thasienne de Crénidès[3], au pied d'une avancée du mont Lékani, un massif au sud des Rhodopes, en bordure nord du marais qui occupait dans l'Antiquité toute la plaine. Au sud de cette plaine s'élève le mont Pangée, et les collines du Symbolon barrent l'écoulement des eaux vers la mer[4]. La cité est implantée sur une terrasse naturelle au pied d'une éminence isolée qui culmine à près de trois cents mètres d'altitude et domine la plaine. Cette colline de forme conique, et allongée selon une direction sud-est nord-ouest, est l'acropole de Philippes, formée d'une masse rocheuse grise de marbre blanc à la cassure, matériau exploité dès l'Antiquité par plusieurs carrières pour la construction de la cité et de ses fortifications[5]. Le philosophe Théophraste, élève d’Aristote, écrit au IIIe siècle av. J.-C. au livre V de son ouvrage Causes des plantes qu’« à Philippes autrefois l’air était lourd ; il l’est beaucoup moins depuis que le terroir a été asséché et est devenu tout entier cultivable. L’air est plus léger pour deux raisons conjointes : l’assèchement et la mise en culture. En effet, la friche est plus froide et l’air y est plus lourd. À cause de la végétation qui empêche la lumière du soleil de passer et l’air de circuler et parce qu’elle est pleine d’eau qui suinte et stagne. C’est ainsi autour de Crénidès quand les Thraces l’occupaient ; toute la plaine était couverte d’étangs et d’arbres »[n 1],[4]. Appien décrit le site au Ier siècle av. J.-C. comme suit : « Philippes est une cité qui portait anciennement le nom de Datos, et avant celui-ci, le nom de Crénidès, à cause du grand nombre de sources d'eau vive (ϰρῆνας) qui sortent de l'éminence sur laquelle elle est élevée. […] Elle est située sur un tertre assez escarpé, et sa grandeur est exactement celle du sommet de ce tertre. Du côté du nord, elle est couverte par les bois […]. Du côté du midi est un marais qui règne jusqu'à la mer. À l'orient, elle a les gorges des Sapéens et des Corpiles. À l'occident, une plaine qui s'étend jusqu'à Murcinum et Drabiscum, et jusqu'au fleuve Strymon, sur un espace de trois cent cinquante stades, et sur un terrain fécond et d'un beau coup d'œil »[6].

Fondation Philippes est une fondation du roi de Macédoine, Philippe II, en 356 av. J.-C., sur le site de Crénidès[7]. L'objectif de cette fondation était autant de prendre le contrôle des mines d’or et d'argent du mont Pangée[7] que d'établir une garnison sur un point de passage stratégique[8] : le site contrôle la route entre Amphipolis et Néapolis, un segment de la grande route royale qui traverse d'est en ouest la Macédoine et qui sera plus tard reconstruite par les Romains sous le nom de via Egnatia[3]. Philippe II dote la nouvelle ville de fortifications importantes, qui barrent en partie le passage entre les marais et l'Orbèlos, et y envoie de nombreux colons[9],[10]. La découverte de nouvelles mines d'or aux environs de la ville, à Asyla, contribue à l'enrichissement du royaume de Philippe II qui y établit un atelier monétaire[11]. Toutefois, selon l'étude de Victor Martin sur la durée d'exploitation de ces mines, elles furent rapidement épuisées, et la frappe monétaire ne semble pas aller au-delà de 344 av. J.-C., ramenant la richesse de la cité à son terroir agricole[12]. Institutions de la citéPhilippes est une cité indépendante alliée du royaume de Macédoine. D'après les inscriptions datées de la période grecque, elle dispose de son propre calendrier aux noms de mois dérivés des Douze Dieux, différent du calendrier macédonien, elle a ses propres institutions politiques, avec entre autres un prêtre éponyme, un archonte assisté d'autres magistrats, sa salle du Conseil, son trésorier[13]. Elle n'est intégrée à ce royaume que dans les dernières années de règne de Philippe V, ou sous son successeur Persée[14]. Cadre urbainLes vestiges archéologiques de la ville datés de façon certaine de l'époque macédonienne et hellénistique sont rares, ce qui entretient l'incertitude sur l'allure exacte de la ville dans ses premiers siècles d'existence[15]. La trame urbaine se devine par des marques ténues repérées par des sondages dispersés : des maisons aux fondations grecques, une marque de carrefour dédiée à Apollon indiquent des tracés de rues et suggèrent un lotissement initial de la fondation macédonienne en îlots rectangulaires, aux dimensions estimées à 27 × 82,9 mètres, perpendiculaires à la route qui traverse la cité [16]. Les monuments qui, dans leur état initial, remontent à cette période sont l'enceinte, le théâtre, les fondations d'une maison sous le forum romain, un petit temple et surtout une tombe macédonienne, conservée entre l'église cathédrale et son baptistère, interprétée comme un hérôon hellénistique (temple consacré à un héros)[16]. La ville reste malgré tout de taille modeste ; et lorsque les Romains détruisent définitivement le royaume de Macédoine en 167 av. J.-C. pour le diviser en quatre entités distinctes appelées mérides, c'est Amphipolis et non Philippes qui devient la capitale de la première méris[17]. Enceinte Les relevés de l'enceinte ont été publiés en 1938 par les archéologues, Jacques Roger, pour l'enceinte basse, Paul Lemerle et Henri Ducoux pour l'enceinte haute et l'acropole. L'enceinte pose des problèmes de datation en raison de sa réutilisation continue jusqu'à la fin de l'époque byzantine. Les reconstructions successives ont masqué les fondations macédoniennes, sauf dans la partie supérieure sur l'acropole, où ne subsiste souvent que la première assise, taillée à même la roche, de ce premier état. Les fouilles du théâtre, qui prend appui sur la courtine orientale, ont néanmoins permis de dégager dans les années 1990 plusieurs assises du rempart, dont l'appareil à bossage est caractéristique de l'époque hellénistique. Leur datation est confirmée par une inscription grecque commémorant l'intervention de deux épistates macédoniens, nommés Pythodôros et Isagoras, peut-être sous le règne de Philippe V. Dans la plaine, en revanche, la preuve n'a jamais été apportée avec certitude de la présence de ces niveaux. Certains historiens, comme Georges Perrot, donnaient à la ville une superficie très réduite, adossée au roc, plus en accord avec leur lecture des témoignages littéraires[18], ce qui reportait le rempart plus au nord au pied de l'Acropole, tandis que Léon Heuzey pressentait que la ville et son rempart hellénique s'étendaient vers la plaine[19]. Lors de la seule exploration systématique du système défensif de la ville basse, en 1937, le niveau élevé de la nappe phréatique dans la plaine de Philippes, qui était alors en pleine opération d'assainissement, empêcha les archéologues d'atteindre les fondations du rempart[20]. Néanmoins, les sondages ponctuels ont atteint les gros blocs d'assises macédoniennes, réutilisés comme fondations des remparts byzantins[21]. Sur la partie sud du site, le rempart byzantin se repère comme une ligne de talus d'où émergent de point en point des pans de ruines, et Jacques Roger estime que ce tracé byzantin doit reprendre là aussi les fondations primitives[22]. L'enceinte a la forme grossière d'un rectangle tronqué de 3,5 km de périmètre[15], orienté presque exactement sur les points cardinaux, du nord au sud : le petit côté nord est le seul à posséder un tracé sinueux, qui suit la ligne de crête de l'acropole en joignant ses deux sommets. Les autres côtés de l'enceinte sont généralement rectilignes avec quelques déviations ponctuelles, principalement sur le côté est, où la courtine décrit quelques décrochements assez proches des dents de crémaillère qui caractérisent certaines fortifications grecques[n 2]. Deux portes monumentales marquaient le passage de la route qui traversait la cité, « porte de Néapolis » à l'est, « porte de Crénides » à l'ouest, une autre plus modeste s'ouvrait sur la plaine et le marais[23], une dernière au sommet de l'acropole desservait la forteresse. Cette dernière, à l'angle nord-ouest de l'enceinte, est presque partout remplacée par des constructions byzantines[15].

Théâtre Le théâtre est adossé au bas de la pente de l'acropole, à un endroit où la déclivité s'infléchit. À 200 mètres de la voie principale, il domine la cité et est ouvert sur la plaine, selon une orientation sud-sud-est[24]. Le mur occidental du théâtre (l'analemma) épouse le contour du mur d'enceinte. Un peu en avant de ce point de tangence, un contrefort relie la muraille et le bord du théâtre[25]. La similitude d'appareil architectural permet d'estimer que le théâtre et l'enceinte sont des constructions contemporaines[26]. Les travaux entrepris en 1914, puis de 1921 à 1924 dégagent l’orchestra et les entrées latérales (parodoi)[27]. La détérioration des gradins (κοῖλον / koilon) est telle qu'on ne peut reconstituer leur aspect à l'époque hellénistique[28]. L'orchestra d'origine pourrait être un espace circulaire de 10,8 mètres de rayon et les parodoi, à ciel ouvert, mesurer 25,65 mètres côté est et 24,17 mètres côté ouest[29]. Tombe macédonienne, un hérôonLes éléments d'une clôture dont il ne subsiste que trois degrés de la crépis délimitent un emplacement carré qui recouvre une chambre funéraire souterraine voûtée parfaitement conservée[30],[31] : cinq niches rectangulaires, destinées à recevoir des urnes funéraires, s'ouvrent dans les parois de la chambre rectangulaire, qui contient comme unique mobilier une table votive dans l'angle nord-est. Bien que la porte d'entrée ait été retrouvée intacte, la tombe fut visiblement pillée dans l'Antiquité[32]. Les pillards seraient passés par une ouverture repérée lors des sondages de 2013[33] : les niches furent retrouvées vides, à part quelques cendres et ossements, tandis que quelques tessons ramassés dans la tombe sont nettement postérieurs à sa construction. En revanche, une ciste placée sous le centre de la chambre a révélé une sépulture intacte particulièrement importante : elle contenait le squelette d'un jeune adulte ou d'un enfant paré de riches bijoux d'or (une couronne de feuilles de chêne[n 3], un diadème portant des insignes isiaques[34], un pendentif[35]). Le mort est identifié par une inscription sur le couvercle de la tombe : ΕΥΗΦΕΝΗΣ ΕΞΗΚΕΣΤΟΥ (Euèphénès, fils d'Exèkéstos)[36]. Ce nom apparaît sur un fragment d'inscription retrouvée à Philippes, donnant une liste de mystes, c'est-à-dire d'initiés des mystères des Grands Dieux de Samothrace. Les pièces d’orfèvrerie en or qui couvraient le cadavre étaient un signe de divinisation dans le monde grec. L’enfant avait été divinisé et consacré aux dieux de Samothrace et à Isis, à cause de sa mort prématurée, qui en faisait un bien-aimé des dieux, selon une pratique religieuse bien attestée et répandue à la fin de l’époque hellénistique[34]. D'après ces inscriptions et l'orfèvrerie, la tombe date du IIe siècle av. J.-C.[37],[32]. La présence d'une tombe à l'intérieur d'une ville hellénistique est extrêmement rare : elle indique la présence d'un personnage de grande importance dans un espace qui pourrait être l'agora. Les vestiges de construction qui la surmontaient, un édifice en forme de temple entouré d'une clôture délimitant un téménos[33], sont souvent liés à la commémoration d'un héros fondateur (κτίστης / ktístès) de la cité et sont identifiés comme un hérôon[16]. Époque romaineNouvelle colonisationLa ville réapparaît dans les sources à l'occasion de la guerre civile romaine qui suit l'assassinat de Jules César : ses héritiers Marc Antoine et Octave affrontent les partisans de la République, M. Junius Brutus et C. Cassius Longinus, dans une double bataille décisive dans la plaine à l'ouest de la ville en octobre 42 av. J.-C.[38]. Vainqueurs, Marc Antoine et Octave licencient une partie de leurs vétérans, probablement de la XXVIIIe légion, qu'ils installent dans la ville, refondée comme colonie romaine sous le nom de Colonia Victrix Philippensium. En 30 av. J.-C., Octave, qui a éliminé son rival, réorganise la colonie et procède à une nouvelle déduction de vétérans venus d'Italie, accompagnés d'une cohorte prétorienne : la ville prend le nom de Colonia Iulia Philippensis, complété en Colonia Augusta Iulia Philippensis après janvier 27 av. J.-C., lorsqu'Octave reçoit lui-même le nom d'Auguste du Sénat[39]. La colonie bénéficie du ius italicum, qui l'assimile juridiquement à un territoire italien, peuplé de citoyens romains, rattachés à la tribu Voltinia[40]. Elle constitue un îlot latin en pays grec et thrace, occupant la plaine avec au moins une dizaine de villages agricoles latinisés et une cité où la classe dominante officialise le latin, maintenant une prépondérance sur le grec qui dure trois siècles[41], sans l'exclure de la pratique populaire : par exemple les ouvriers du bâtiment continuent de marquer en grec les blocs de construction[42]. À la suite de cette deuxième déduction — et peut-être dès la première — le territoire de Philippes fait l'objet d'une centuriation et est distribué aux colons[n 4]. La ville garde ses limites macédoniennes, matérialisées par l'enceinte, et son plan n'est que partiellement revu avec l'aménagement du forum un peu à l'est de l'emplacement probable de l'agora[43]. La « localité sans importance » au dire de Strabon[44] connaît un essor important lié à la richesse que lui apporte son territoire étendu incluant le port de Néapolis[40] et sa position privilégiée sur la via Egnatia. Cette richesse se traduit par un cadre monumental particulièrement imposant au regard de la taille de l'aire urbaine[16]. Institutions de la colonie Les nombreuses inscriptions découvertes à Philippes et dans ses environs sont la source d'informations sur la population de la colonie. 80 % des inscriptions montrent des noms romains, le reste, en langue grecque, concerne des Grecs ou des patronymes thraces hellénisés[42]. Les inscriptions latines honorifiques précisent la carrière publique des dédicataires et renseignent ainsi sur les institutions de la colonie romaine, conformes à celles d'un municipe romain : elle est administrée par ses magistrats élus annuellement et possède son collège de décurions, assemblée des notables de la cité[46]. Deux édiles sont élus chaque année, et entrent au collège des décurions à l'issue de leur charge[47]. Les duumvirs sont les magistrats supérieurs de la colonie[48],[49]. Tous les cinq ans, les duumvirs dits quinquennaux ont la charge supplémentaire de compléter l'effectif du collège des décurions, en faisant coopter des citoyens ayant l'âge et le patrimoine requis, mais n'ayant pas exercé de magistrature[47]. À Philippes, la questure tient une place particulière : c'est une charge facultative dans la carrière des honneurs, qui peut être exercée en début comme en fin de carrière. Le titulaire, responsable des finances municipales, peut être amené à contribuer aux dépenses publiques sur ses fonds propres, ce qui en fait une fonction moins recherchée, sauf des évergètes de la cité[50]. Une nouvelle charge municipale apparait à Philippes au cours du IIe siècle, l'irénarque (littéralement « gardien de la paix »), chargé de la police de la colonie, sur le modèle de l'irénarchie existant dans les cités grecques d'Asie mineure[51]. L'épigraphie apporte aussi de nombreuses attestations de sacerdoces exercés dans la colonie[52]. Pour le culte impérial, on connait des flamines du divin Jules, d'Auguste, de Claude, de Vespasien et d'Antonin le Pieux[53], recrutés parmi les familles fortunées de la colonie, nommés ou élus annuellement[48],[54]. Livie, épouse divinisée d'Auguste, est honorée par des prêtresses d'Augusta[55],[56]. Ces prêtres impériaux sont assistés par le collège des seviri augustales, formé par six affranchis assez riches pour acquitter le droit d'entrée à cette fonction[57]. Le gouvernement impérial n'intervient dans l'administration de la colonie que dans des cas exceptionnels : d'après un extrait du Digeste, Marc Aurèle missionne plusieurs fois un sénateur comme curateur de cité pour assainir la situation financière de la municipalité, probablement mise en difficulté par l'ampleur des travaux du centre ville[58]. L'un d'eux est connu par sa dédicace au Génie de la colonie[59],[60],[61]. Centre urbain : forum, capitole, marché, palestreL'emplacement de l'espace public formé par le forum et le capitole est coupé en deux au XXe siècle par la route nationale qui relie Drama à Kavala, construite par-dessus la via Egnatia[n 5] et empêche toute recherche sur son parcours[62],[63]. La terrasse haute, implantée sur les dernières pentes de la colline de l'acropole, domine de 8 ou 9 mètres la via Egnatia[64] et d'environ 12 mètres l'esplanade inférieure[65].  Le forum romain est aménagé à l'époque de Claude (41-54) par-dessus un niveau hellénistique dont il ne subsiste presque rien. Traversé par la rue principale (le decumanus maximus) large de 9 mètres qu'il ferme par des portes monumentales, le forum comporte une aire sacrée sur la partie la plus haute, et organise la partie inférieure en place publique dotée d'un bâtiment de boutiques, d'une salle de réunion pour les décurions, d'une tribune pour les orateurs et d'un temple dédié au culte impérial et au Génie de la colonie[66]. Plusieurs éléments de décoration monumentaux ont été retrouvés sur place : à l'angle du temple du culte impérial se dressait une série de statues des prêtresses de l'impératrice Livie, proclamée diva en 42 et dont a subsisté la base portant le nom des prêtresses[67]. Une inscription monumentale d'au moins 20 mètres de longueur, composée en lettres de métal encastrées dans le pavage et hautes de 62 cm, honore le flamine du divin Auguste qui a financé le dallage de la place[68]. Au IIe siècle sous Marc Aurèle (161-180), la terrasse inférieure est profondément remaniée pour prendre son aspect le mieux conservé, dont les vestiges sont visibles à l'époque actuelle. Les bâtiments précédents sont rasés, en partie recouverts et reconstruits[66], en épargnant toutefois le monument des prêtresses de Livie[69]. C'est un chantier ambitieux qui met en difficultés les finances de la colonie. La place publique est relevée et nivelée en une terrasse horizontale, grâce à la création au sud d'un remblai soutenu par un mur épais de 1,35 mètre renforcé par les murs de refend des boutiques bordant la rue basse dite rue du Commerce[70]. Des escaliers et des rampes d'accès aux extrémités des terrasses permettent de communiquer avec la via Egnatia et avec la rue du Commerce[70]. La zone commerciale de l'ancien forum de Claude est déplacée au sud en contrebas du nouveau forum, dans une série de boutiques alignées, complétées par la construction d'un marché[71].

Terrasse supérieure, le CapitoleLa terrasse supérieure est limitée au sud par la via Egnatia et au nord de façon moins nette par le front de taille des carrières qui entament la colline. La largeur de cette terrasse n'est donc pas connue avec précision et pourrait être une quarantaine de mètres[70]. Les archéologues supposent que cet emplacement dominant la cité peut être celui d'un Capitole que toute colonie romaine se devait de dédier à la triade capitoline Jupiter, Junon et Minerve. La présence sur le site de nombreuses dédicaces à Jupiter Optimus Maximus, qualification de Jupiter Capitolin, renforce cette hypothèse[72]. Mais cette terrasse a été bouleversée dans toute son étendue par la construction d'une basilique paléochrétienne, qui masque presque entièrement le niveau gréco-romain[73]. Seules sont visibles à l’extrémité ouest une série de grands escaliers et la substruction d’un petit temple, transformé en citerne. L'examen des blocs d’architecture en remploi dans l’église paléochrétienne montre qu'ils appartenaient à deux autres monuments du Haut-Empire, probablement contemporains du réaménagement du forum au IIe siècle[74]. D'après les fouilles, le petit temple aurait comme dimensions 8,19 × 12,40 mètres[75]. Les fouilleurs Paul Lemerle, Paul Collart et Jacques Coupry situaient sa construction durant la période macédonienne, au IIe siècle av. J.-C. ou au IIIe siècle av. J.-C.[76], tandis que Michel Sève qui observe dans sa construction des techniques similaires à celles du forum date l'édifice de la période impériale[77].

En fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle, la terrasse supérieure semble perdre son caractère sacré et est transformée par l'implantation d'un établissement thermal, aux contours mal reconnus en raison des constructions ultérieures, dont les archéologues ont repéré une salle chauffée, et peut-être une citerne[78]. Terrasse inférieure, centre civique de la colonie Elle a une emprise de 148,5 × 80 mètres, avec une partie centrale dallée d'environ 100 × 50 mètres[70], entourée sur trois côtés de bâtiments à colonnade sur une crépis à degrés[79]. Chaque petit côté de la place abrite des locaux publics et civiques : à l’est et du nord au sud, le temple du culte impérial, de style corinthien à deux colonnes in antis, achevé en 175 selon une inscription dans la cella [80] ; un bâtiment à quatre grandes pièces d'usage indéterminé, puis la bibliothèque de la ville, identifiée par la dédicace fragmentaire de son architrave[81]. À l’ouest et toujours du nord au sud, la curie, salle de réunion des décurions largement ouverte par une colonnade, mesurant 35 × 7,6 mètres, puis probablement une basilique civile et le bâtiment des archives de la colonie (tabularium)[82]. Au centre du côté nord du forum, une tribune pour les orateurs est encadrée de deux petits temples, puis de deux fontaines aux bassins de 22 × 3 mètres chacun[83],[84].

Macellum et palestreLa palestre et le marché (en latin macellum) complètent l'aménagement du centre urbain. Implantés sur le côté sud de la rue du Commerce, en contrebas du forum, ils ont été presque entièrement rasés pour permettre la construction d’une église monumentale (la basilique B), ne laissant aux archéologues que les repères d'un plan et des éléments de décor en remploi retrouvés dans les ruines de l'église. Ces éléments permettent de dater les deux édifices de la même époque que l'aménagement du forum à la fin du IIe siècle[85]. Repéré par les fouilles de 1935, le marché est organisé autour d'une grande cour à péristyle bordée de boutiques, cette cour ouvre sur la rue du Commerce par l’intermédiaire d’un vestibule et d’un vaste portique. Le marché occupait sans doute la totalité d’un îlot de la trame urbaine, mais il n’a pas été fouillé en entier en raison de l'emprise ultérieure de la basilique[85]. Un bloc en remploi porte une inscription relative au contrôle des poids et mesures par les édiles, qui ont financé une table-étalon de mesure à leurs frais, complété par 44 livres de bronze, produit des amendes et des confiscations de poids non conformes[86],[87].  La palestre, étudiée et identifiée par Paul Lemerle[88], occupe deux îlots soit 75 × 58 mètres et offre un vaste espace central (59 × 13,50 mètres)[89], probablement sablé, entouré d'un péristyle et destiné aux exercices physiques. Une salle de conférence est repérée par son aménagement de gradins en hémicycle, pour l'accueil du public[90]. Dans un angle du bâtiment, mais en contrebas, une vaste latrine (14 × 5,50 mètres) offrait des commodités pour quarante-deux personnes, et ouvrait sur l'espace central de la palestre et sur la rue qui bordait l’ensemble au sud, en contrebas[91]. Réseau hydrauliqueL'étude de l'alimentation en eau de la cité a été longtemps négligée au profit des dégagements des monuments intra muros[92]. Lors de leur exploration de l'enceinte haute publiée en 1938, Paul Lemerle et Henri Ducoux repèrent l'arrivée d'un aqueduc romain sur la colline de l'acropole, au point où il passe la muraille nord, puis continue en tunnel sur plus de 50 mètres à l'intérieur d'un mur d'époque byzantine de plus de deux mètres d'épaisseur et ressort lorsque ce mur fait un redan[93]. Un autre segment d'aqueduc est fortuitement découvert en 1989 entre Képhalari et Philippes lors d'une fouille de sauvetage. Ce tronçon souterrain mesure 44,5 m de longueur et présente un profil soigneusement maçonné de 0,80 m par 1,20 m, daté du IIe siècle[94]. Il faut attendre le XXIe siècle pour avoir une vue complète du tracé. L'adduction d'eau était assurée par un aqueduc long de plus de 7 kilomètres, resté probablement en usage jusqu'au VIe siècle, vu son intégration aux fortifications byzantines. Il captait l'eau d'une résurgence karstique située au nord-ouest (l'article indique par lapsus le nord-est) et cheminait au flanc du mont Lékani avant de traverser le rempart pour alimenter un bassin de répartition situé au pied de l'acropole[95]. Réfections du théâtreLe théâtre d'architecture grecque est agrandi et aménagé pour les représentations à la romaine, avec un bâtiment de scène et des couloirs d'accès latéraux voûtés[82]. Du mur de scène (frons scaenae), il ne subsiste qu'une ruine en blocage longue d'environ 40 mètres, des tronçons de colonnes en marbre rouge et la trace de cinq portes encadrées de six ressauts ; la porte centrale mesure 2,10 mètres de largeur, et les autres portes 1,60 mètre[96]. La comparaison faite par Paul Collart des motifs des fragments décoratifs trouvés sur place avec les styles ornementaux présents dans d'autres théâtres d'Asie mineure l'amène à situer au IIe siècle la décoration du mur de scène[97]. Au milieu du IIIe siècle, le théâtre est de nouveau transformé pour y organiser des chasses (venationes), spectacles qui correspondent à l'évolution du goût du public. Pour faire évoluer des animaux sauvages, la scène et les premiers gradins sont supprimés, et un couloir souterrain créé pour amener les bêtes dans l'arène[98]. La suppression des premiers gradins porte le rayon de l'orchestre à 12,40 mètres et le borde par un mur de 1,10 mètre de hauteur, surmonté par une balustrade en marbre de 0,90 mètre de haut, dont on a retrouvé six blocs[99]. La partie supérieure de la cavea fut couronnée par un massif de maçonnerie en blocage, pour supporter de nouvelles rangées de sièges[100]. Les montants de l'arche du couloir ouest débouchant sur l'orchestre portent des reliefs de Némésis, déesse du sort, Mars en armes, Niké, déesse de la victoire, trois divinités honorées des professionnels de l'arène. Ces reliefs sont accompagnés d'inscriptions en grec de dédicace d'un prêtre de Némésis, au nom de son « association des amis de la chasse »[101].

Pratiques religieuses multiplesLes pratiques religieuses à Philippes sont appréhendées par plus d'une centaine de dédicaces aux divinités et de références aux associations cultuelles, témoins des influences grecques, romaines et thraces. Plusieurs centaines d'épitaphes latines et grecques complètent cette documentation sur les coutumes funéraires et le rôle des associations cultuelles[102]. Le recensement d'inscriptions publié par Paul Perdrizet en 1900 souligne le rôle funéraire des nombreuses sodalités réparties sur le territoire de Philippes, qui assurent une célébration annuelle sur les tombes, à la date anniversaire de la mort du défunt, ou lors de la fête funèbre des Rosalia, apportée par les colons italiens[103]. L'exemple de la tombe thrace étudiée par Paul Lemerle en précise les dispositions (les lacunes de l'inscription ont fait disparaître le nom des associations) : par testament, la veuve du défunt fait donation à une association de 150 deniers dont les intérêts doivent financer chaque année une cérémonie sur sa tombe. Si l'association manque à cette obligation, elle devra restituer les fonds, doublés à titre de pénalités, qui seront confiés à une autre association qui assurera le service funèbre[104].  La colline de l'acropole est un exceptionnel site religieux rupestre. À l'ouest du théâtre, est gravée sur la paroi rocheuse une liste de membres du collège du dieu Silvain[106]. Trente mètres plus loin, se trouvent les vestiges d'un grand sanctuaire rupestre, peut-être dédié à cette divinité[107]. Sur les parois des carrières exploitées par les chantiers du centre urbain au milieu du IIe siècle, des reliefs, des niches, des inscriptions et des graffitis en latin à caractère religieux ont été relevés en nombre exceptionnel : le catalogue publié en 1975 dénombre 90 représentations de Diane, reconnue par son arc ou sa lance de chasse, ainsi que quarante figures féminines non identifiées, sept figurations d'un cavalier dédiées au Dominus Rincaleus, une divinité thrace locale. D'autres divinités apparaissent en nombre plus marginal : Jupiter (cinq occurrences), Minerve à la lance et au bouclier (deux fois), Cybèle (trois fois), un croissant de Lune (trois fois)[108]. Cette piété exprimée par des gravures rupestres se rencontre dans d'autres sites thraco-romains au nord des Rhodopes pour les mêmes divinités, avec une originalité à Philippes, la prépondérance des figures féminines, principalement Diane[109], dont Paul Collart rappelle le rôle de facilitatrice des accouchements, et que Léon Heuzey assimile à une latinisation de la déesse thrace Bendis[110]. Sur une terrasse artificielle d'environ quarante mètres sur dix, en partie creusée dans la pente de la colline et dégagé en 1920-1921, un autre sanctuaire est consacré aux divinités égyptiennes[111]. Par plusieurs dédicaces en grec ou en latin, des prêtres d'Isis honorent Sérapis ou la triade Horus Apollon Harpocrate[112]. D'après la découverte sur place d'une statuette en terre cuite de Télesphore, fils d'Asclépios, dieu de la médecine, Collart suppose que ce sanctuaire était peut-être fréquenté pour son pouvoir guérisseur[113]. Époque paléochrétienneDébut de christianisationD'après les Actes des Apôtres, Philippes reçoit la visite de l'apôtre Paul, événement que l'on date de 49 ou 50 ap. J.-C.[38]. Accompagné de Silas et Timothée, il prêche pour la première fois sur le sol européen, et y baptise une négociante de pourpre, Lydia, dans une rivière hors de la ville, « là où nous pensions qu’il y avait prière (proseuchè) » (Ac 16,13) — le terme grec proseuchè peut renvoyer aussi bien à l’acte de dévotion qu’à une « maison de prière », première désignation en grec pour une synagogue. La preuve épigraphique signalée en 1922 par Charles Picard de la présence à Philippes d'une synagogue et d’une « colonie juive nombreuse, où triompha assez facilement en 52 la propagande de l’apôtre Paul », est qualifiée d'hasardeuse par Baslez. Cette unique inscription, l'épitaphe de Nicostratos, qui mentionne l’existence à Philippes d’une communauté juive organisée et d’une synagogue n’est pas antérieure au IIIe siècle, voire au début du IVe siècle[114],[115] et ne permet pas de l'affirmer pour le Ier siècle[116]. Paul aurait visité la ville en deux autres occasions, en 56 et 57 ap. J.-C. L'épître aux Philippiens daterait de 54-55 ap. J.-C. et témoigne de l'impact de la parole paulinienne[117]. Le développement subséquent du christianisme à Philippes est bien attesté, notamment par une lettre de Polycarpe de Smyrne adressée à la communauté philippienne vers 160 ap. J.-C., par deux citations au début du IIIe siècle de Tertullien[118] dans lesquelles l'Église de Philippes « tenait le premier rang en Macédoine »[119], puis plus tard par l'épigraphie funéraire et les dédicaces religieuses datées entre les IVe siècle et VIe siècle[120]. Transformation de la colonie romaineAprès la période des Antonins, à partir du IIIe siècle, le grec se substitue au latin dans les inscriptions officielles, et au IVe siècle, le sophiste Himérios de passage à Philippes remarque que les habitants parlent un grec très pur[121]. Selon Paul Collart, la reconnaissance du christianisme à partir de Constantin, l'expansion de cette religion hellénophone et la proximité de Constantinople, génératrice de formes architecturales nouvelles, transforment à partir du IVe siècle l'ancienne colonie romaine en une ville byzantine[122],[123]. La basilique de Paul La première église attestée dans la ville est de taille modeste : cette basilique de Paul, identifiée en 1975 par une inscription d'un pavement de mosaïque, est datée autour de 344 par la mention de l'évêque Porphyrios, dont la présence est attestée au concile de Sardique cette année-là[124],[125]. L'édifice est un simple bâtiment rectangulaire de 27 m de long sur 12 m de large, qui occupe en largeur la moitié sud du troisième îlot à l'est du forum, au sud de bains romains et surtout accolé à la tombe macédonienne[126]. Il est orienté à l'est par une abside aplatie. La nef unique est séparée d'une antichambre qui fait office de narthex. Les deux pièces sont ornées de pavements de mosaïque, l'une par quatre panneaux au décor géométrique, l'autre par six panneaux avec des paons[127]. Cet édifice est d'une importance capitale pour l'histoire du christianisme en Grèce : bien qu'il soit déjà postérieur d'un quart de siècle à la légalisation du christianisme par Constantin, c'est l'un des plus anciens édifices de culte datés avec certitude, grâce à l'inscription de Porphyrios[128] et il occupe une place de choix dans l'histoire du développement architectural du christianisme dans les provinces de l'Empire. Le caractère exceptionnel de l'édifice est d'autre part renforcé par sa localisation : non seulement il est situé au centre de la ville mais encore il se juxtapose à la tombe macédonienne. Pour Stylianos Pélékanidis, le culte antique d'un héros fondateur se christianise progressivement en culte du fondateur de la communauté de Philippes[129],[130]. Mise en défenseLa ville demeure un verrou sur la route stratégique vitale qui relie Constantinople à Thessalonique et se ramifie au-delà vers la Grèce, la Serbie et l'Adriatique[131]. Les remparts de la ville sont reconstruits pour faire face à l'insécurité grandissante dans les Balkans : d'après Malchos de Philadelphie, en 473, la ville est assiégée par les Ostrogoths qui ne parviennent pas à la prendre mais en brûlent les faubourgs. C'est l'indication que l'enceinte est suffisamment en état pour permettre aux habitants de repousser l'attaque[132]. En l'absence d'autres témoignages, l'examen de l'appareil de la courtine, notamment dans sa section la mieux préservée, au nord-est, entre le théâtre et la porte de Néapolis, permet de supposer au moins une phase de réfection antique tardive, par-dessus le tracé hellénistique. L'appareil mixte qui fait alterner des assises irrégulières de petits moellons, et de quelques spolia, avec des arases de briques aux joints de mortier particulièrement épais est caractéristique des fortifications de cette époque dans la région[133]. Il est comparable aux enceintes du Ve siècle de Thessalonique[134] et Constantinople. La défense de l'acropole est renforcée par deux murs intérieurs échelonnées sur la colline qui relient le rempart nord au rempart est. Le plus bas part de l'entrée de l'aqueduc dans l'enceinte et rejoint le rempart est au-dessus du théâtre[93]. Les fortifications de Philippes partagent par ailleurs une autre caractéristique avec ces deux villes, l'existence d'un avant-mur, ou proteichisma : mal conservé et jamais véritablement étudié, il pourrait attester d'une nouvelle restauration des défenses urbaines au VIe siècle, période où ce genre de dispositif défensif se généralise dans les Balkans[135]. Époque byzantineMultiplication des basiliques aux Ve et VIe siècles On voit, comme dans les autres villes, se multiplier les fondations ecclésiastiques, bouleversant le centre urbain déjà affecté par un fort séisme en 500. La Philippes protobyzantine devient un des centres majeurs du christianisme dans les Balkans, grâce au renom de son évangélisation paulinienne et à sa proximité avec Constantinople[136]. Plusieurs églises monumentales sont construites entre le début du Ve siècle et la fin du VIe siècle[78], dont certaines rivalisent en taille et en ornements avec les plus belles fondations thessaloniciennes, voire constantinopolitaines. La parenté du plan et de la technique architecturale de la basilique B avec Sainte-Sophie et Sainte-Irène de Constantinople accordent une place privilégiée à cette église dans l'histoire de l'art paléochrétien[137]. Le complexe épiscopal qui prend la place de la basilique de Paul à partir du Ve siècle est construit autour d'une église octogonale qui rivalise aussi avec l'église des Saints-Serge-et-Bacchus et Sainte-Sophie de Constantinople[138]. Les dates de construction des basiliques sont estimées par les archéologues d'après les formes architecturales et les styles décoratifs, comparés à ceux de monuments connus[139]. Ces nouvelles églises sont indiquées ci-après, dans l'ordre chronologique[140]. L'Octogone comme complexe épiscopal Fouillé par Pélékanindis de 1958 à 1979, l'Octogone est une construction qui remonte à la première moitié du Ve siècle, peut-être vers 400 : cette église se superpose au modeste édifice de Porphyrios selon un plan carré qui reste accolé à la tombe macédonienne. Elle doit son nom à sa colonnade intérieure de plan octogonal et est probablement couverte d'une toiture sur charpente[138]. Selon un plan classique, l'église est précédée d'un narthex et d'un atrium doté d'un nymphée (bassin monumental) sur son côté occidental[141]. L'Octogone connaît une seconde phase de développement dans la première moitié du VIe siècle, peut-être sous Justinien : il est reconstruit, l'abside est agrandie vers l'est, l'octogone central est couvert d'une coupole, l'ensemble est entouré au sud et à l'est d'une sorte de déambulatoire[142]. Au nord de l'Octogone, un quartier épiscopal occupe trois anciens îlots entre la via Egnatia et la rue du Commerce et condamne deux rues[142]. Si la destination de l'îlot occidental au nord de l'atrium n'est pas clairement identifiable, l'îlot central est une annexe liturgique, avec le baptistère alimenté en eau par d'anciens thermes romains. L'emplacement de la tombe macédonienne reste préservé, accolé contre l'Octogone[143]. L'îlot oriental où les fouilleurs ont trouvé des pithoi de stockage et des pressoirs à vin assurait la subsistance du clergé et des pauvres[144]. Deux entrées monumentales sont créées : au nord, un long portique relie la via Egnatia à l'atrium et au narthex, au sud, un propylée en exèdre s'ouvre sur la rue du Commerce et dessert l'atrium[144].

L'Octogone, église martyriale de Paul ?En l'absence de trace dans les sources littéraires, la compréhension de ce lieu de culte ne peut se fonder que sur des éléments archéologiques. L'Octogone est l'église cathédrale de l'évêque de Philippes, comme en témoignent la présence d'un baptistère et de deux ambons. Il n'y a pas de raison de douter qu'à l'instar de l'église sous-jacente, elle soit dédiée à l'apôtre Paul. Le plan centré et symétrique caractéristique des églises martyriales, associé à des entrées monumentales et le développement important des annexes liturgiques — l'archéologue Charalambos Bakirtzis identifie l'îlot au nord de l'atrium comme un xenodochium (hôtellerie pour les pèlerins)[144] — sont autant d'éléments qui suggèrent l'existence d'un culte martyrial et probablement d'un pèlerinage, qui semblent associés à la mémoire de Paul, et peut-être à son éventuel martyre à Philippes[143]. La vénération de l'ancien hérôon persiste, comme l'indiquent les centaines de menues monnaies jetées sur cette tombe jusqu'au VIe siècle[143], autre indice d'un probable pèlerinage[145]. Pour l'historienne Marie-Françoise Baslez, Paul, d'abord honoré comme fondateur par la première église, devient dans la suivante vénéré comme martyr[145]. Charalambos Bakirtzis voit une preuve supplémentaire d'une présence martyriale dans la découverte d'un sarcophage de remploi dans le baptistère, alimenté en eau et entouré d'éléments de baldaquin en marbre. Il voit dans cette installation l'utilisation de la propriété thérapeutique de l'eau recueillie près des tombeaux de martyrs, attribuée par des textes chrétiens du Ve siècle, mais son interprétation est controversée[145] : Stylianos Pélékanidis et G. Gourianis considèrent que c'est un accessoire destiné au lavage des offrandes apportées par les fidèles[146]. Tous s'accordent sur le constat archéologique : l'église commémore un martyr, le problème est son identification[145]. Baslez analyse trois hypothèses :

Basilique C La basilique C, dite aussi basilique du Musée, est établie au VIe siècle sur les premières pentes de l'acropole, au nord-ouest de la terrasse supérieure du forum[129]. Elle doit son nom aux circonstances de sa découverte en 1963, pendant la construction du musée archéologique dont l'emplacement prévu a dû être déplacé[64]. Fouillée à partir de 1977 par Eutychia Kourkoutidou-Nikolaïdou, elle présente une première phase sans transept, qui pourrait être du début du VIe siècle. Elle connaît une seconde phase, au milieu du VIe siècle, avec la création d'une sorte de transept avec un vestibule d'accès et des remaniements (suppression d'une table d'offrande, élévation d'une clôture haute) qui pourraient selon Nikolaïdou s'expliquer par un changement de la liturgie byzantine[153]. Basilique A La basilique A est une très grande église basilicale qui occupe la terrasse supérieure du forum[154], construite à l'emplacement du capitole de la colonie qui a perdu toute fonction et se trouve probablement en ruines, dont elle remploie de nombreux éléments architecturaux[155]. D'après le style de ses chapiteaux, Paul Lemerle situe sa date probable de construction dans les années 500[156],[139]. L'intérieur de la basilique est en croix latine avec un transept, elle est précédée d'un narthex et d'un atrium à péristyle. Un porche monumental semi-circulaire donne accès à la terrasse de la basilique, mais la liaison entre ce porche et la Via Egnatia en contrebas est néanmoins inconnue : Michel Sève a montré qu'il existait un dénivelé de 2,5 mètres entre le pavement de la rue et la dernière marche[129]. En raison de la localisation privilégiée de la basilique A dans la ville comme de sa taille, elle fut donc d'abord identifiée à la cathédrale, dédiée à saint Paul ; Paul Lemerle situe le baptistère associé à toute cathédrale dans un local sur le flanc nord de la basilique, quoiqu'il soit dépourvu de toute trace de cuve[155] (Lemerle fait l'hypothèse d'une cuve mobile[157]). Les fouilles ultérieures de l'Octogone et la découverte de son baptistère ont définitivement écarté l'assimilation de la basilique A à la cathédrale de la cité[155].

Au sud de l'atrium et à mi-hauteur des escaliers se trouve une petite chapelle d'époque tardive (Xe siècle ou XIe siècle). En 1878, on découvrit en dessous une pièce souterraine, décorée de fresques mal datées retraçant un épisode de la vie de Paul, effacées depuis[158]. La tradition locale l'assimile à la « prison de Paul », dans laquelle il aurait été enfermé après son arrestation sur le marché pour prosélytisme, selon le récit des Actes des apôtres. Paul Lemerle l'identifie à une citerne de la période romaine, aménagée en crypte peut-être lors de la fondation de la basilique A, à l’extrême fin du Ve siècle[159],[160], tandis que Pélékanidis situe cet aménagement au Xe siècle après la ruine de la grande église, bientôt magnifié par la légende locale[161] ; Marie-Françoise Baslez considère que le récit des Actes a servi à sacraliser ce lieu à l’époque byzantine, et à transmettre aux Modernes un témoignage de foi, non pas un témoignage historique[162]. Basilique BLa basilique B, nommée direkler (piliers en turc) par les voyageurs, est la dernière église construite à Philippes, au milieu du VIe siècle, au sud du forum par-dessus sur le macellum et la palestre romains qui furent arasés et dont les matériaux servirent en remploi[163]. Légèrement postérieure à Sainte-Sophie de Constantinople, elle constitue l'une des premières applications dans les Balkans de l'architecture de basilique à coupole[164]. Les piliers en gros appareil supportaient directement les coupoles sur pendentifs, les murs porteurs en moellons alternés par des arases de briques sont renforcés par des raidisseurs en pierre horizontaux à la base des murs, au milieu et au départ des voûtes[165]. Paul Lemerle, qui procéda à son exploration systématique dans les années 1930, estime qu'elle ne fut jamais terminée en raison de l'effondrement de sa coupole, mais ce dommage pourrait être plus tardif et être provoqué par un séisme, comme celui de 620[166]. Un signe plus probant d'inachèvement est l'absence de construction d'une cour à l'emplacement de l'ancienne palestre[129].

Autres basiliquesIl faut ajouter à cette liste d'autres basiliques dont l'existence est connue par des sondages, mais qui n'ont pas encore été systématiquement explorées, et dont l'identification reste par conséquent problématique :

Les siècles obscurs VIIe siècle - Xe siècleAffaiblie par les invasions slaves de la fin du VIe siècle qui ruinent l'économie agraire de la Macédoine[n 6], ainsi probablement que par la grande peste de Justinien de 547, la ville est durement touchée dans les années 620 par un séisme dont elle ne se relève pas[129] : les principales basiliques sont endommagées, des réfections transforment complètement le forum : la basilique civile est divisée en pièces, le portique à l'est devient des écuries, un four à chaux aménagé dans le bâtiment des archives sert à recycler les débris d'architecture. Quelques aménagements témoignent du maintien d'une activité très réduite au VIIe siècle, dans le sillage d'un dépeuplement généralisé des centres urbains des Balkans. La ville prend alors la forme d'un kastron, c'est-à-dire d'un village centré autour d'une acropole fortifiée. De petites chapelles sont construites vers le Xe siècle dans les ruines des grandes basiliques et avec leurs débris[175], et des cimetières sont aménagés à proximité, donc intra-muros, en rupture avec l'usage antique[176].  L'Empire byzantin maintient peut-être une garnison à Philippes, mais vers 838, époque à laquelle toutes les forces byzantines luttent en Asie mineure contre l'invasion arabe[177], une inscription indique une présence bulgare à Philippes[178]. Mise au jour en 1923 sur les dalles du stylobate sud de la basilique B, incomplète et rédigée en caractères grecs[179], l'inscription nomme Pressian, « chef des nombreux Bulgares », qui envoie son khan Isboulos et d'autres dignitaires contre les Smolianes, une tribu slave installée entre Philippes et Thessalonique[180]. Selon Paul Lemerle, la basilique B est alors partiellement ruinée[181]. Toutefois, comme il semble invraisemblable que les Bulgares aient gravé une proclamation importante dans un édifice à l'abandon, Lemerle est contraint d'admettre que la colonnade était encore debout et que les nefs avaient encore un usage public[182]. Contredisant cette vision, Karayannopoulos critique la réalité d'une occupation bulgare de Philippes et doute même que l'inscription ait été faite in situ mais suppose qu'elle aurait été transportée à Philippes à une date ultérieure[183]. Le site de Philippes a une importance stratégique trop grande pour que les Byzantins ne tentent pas rapidement de la reprendre, ce qui est chose faite avant 850 : plusieurs sceaux de fonctionnaires et officiers byzantins datés de la première moitié du IXe siècle témoignent de la présence de forces byzantines dans la ville[184]. Reprise et chute finale  D'après une inscription trouvée en 1937 par Paul Lermele sur un bloc de marbre en remploi dans le village de Krènidès, et supposé provenir du château au sommet de l'acropole, l'empereur Nicéphore II Phocas (963-969) fait reconstruire les fortifications de l'acropole et d'une partie de la ville[185]. Après son apogée au début du XIe siècle, l'empire byzantin est à nouveau sur la défensive. Selon une autre inscription datée de 1077 sous Michel VII Doukas, l'évêque Basile Kartsimopoulos fait restaurer une partie des défenses intérieures de la ville[186]. Ces défenses forment un réduit dans la ville basse, mentionné par Paul Lemerle en 1945, et interprété alors comme un quartier de casernes[187]. Le tracé précis de son rempart a été relevé par prospection géophysique en 2000. Ce réduit s'appuie sur le rempart ancien à hauteur de la porte ouest dite « porte du Marais », et forme un triangle de 280 × 250 × 260 mètres environ. Les vestiges de ce rempart sont très dégradés, et parfois recouverts d'une épaisse végétation ; ils semblent avoir connu plusieurs phases de construction et de réfection, et dateraient de la période mésobyzantine ou tardobyzantine[188]. Les réfections de 1077 pourraient être une réaction défensive contre la menace des Petchénègues sur les régions voisines plus au nord[189]. Selon le témoignage du géographe arabe Al Idrissi, qui la mentionne comme un centre de négoce et de production de vin, la cité connaît alors une nouvelle période de prospérité au milieu du XIIe siècle[190]. Le constat des archéologues ne cadre pas avec cette vision prospère, ils n'observent dans l'ancien périmètre urbain qu'une forteresse, un village fortifié et quelques chapelles aménagées dans les ruines des grandes basiliques[191].  Après la IVe croisade et la chute de Constantinople en 1204, Philippes est incluse dans l'éphémère royaume de Thessalonique créé par les croisés, qui est conquis entre 1215 et 1224 par le despote d'Épire Théodore Comnène Doukas[192], puis occupé vers 1246 par l'empereur de Nicée Jean III Doukas Vatatzès[193]. Philippes perd toute importance, remplacée dans les sources par ses anciennes dépendances, Drama et le port de Kavala, tandis que ce qui reste de l'Empire byzantin est impuissant à se défendre. En 1282-1283, les Serbes de Stefan Uroš II Milutin atteignent la mer Égée en prenant Serrès et Kavala. L'empereur Andronic II, après une contre-offensive infructueuse, pactise en mariant sa fille au souverain serbe en 1299[194]. De 1308 à 1311, la région est entièrement dévastée par les compagnies catalanes, qui n'échouent que devant Kavala et Thessalonique[195]. Drama et Kavala sont impliquées dans la guerre civile qui oppose, de 1341 à 1347, en Thrace et en Macédoine, Jean Cantacuzène aux tuteurs du nouvel empereur, le jeune Jean V Paléologue[196]. L'allié de Jean Cantacuzène puis son adversaire, Étienne Dušan de Serbie, profite du conflit pour s'emparer à nouveau de la Macédoine orientale et se créer un accès à la mer à Kavala[197]. En 1354, le prétendant au trône de Byzance, Mathieu Cantacuzène, y est capturé par les Serbes[198]. Après la défaite à Samokov d'une coalition bulgaro-serbe contre les Turcs, en 1372 les villes de Macédoine serbe Drama, Kavala et Philippes tombent aux mains des Ottomans[199]. La date de l'abandon définitif de la ville sous l'Empire ottoman n'est pas connue, mais lorsque le voyageur français Pierre Belon la visite au XVIe siècle, il n'en subsiste plus que des ruines, et il assiste au démantèlement des gradins du théâtre, revendus comme pierre de taille[200],[201]. Le toponyme de Philippes fut conservé par le village voisin, sous l'appellation turque de Filibedjschik selon Perrot[18]. Archéologie  Signalée ou brièvement décrite par des voyageurs dès le XVIe siècle, Philippes, localisée à proximité d'un village ruiné nommé Filibedschik, fait l'objet d'une première description archéologique en 1856 par Georges Perrot[18], puis en 1861 par Léon Heuzey et Honoré Daumet[202] dans leur célèbre Mission archéologique de Macédoine[3]. Le premier savant à reconnaître les ruines monumentales connues localement sous le nom de direkler (« les piliers » en turc) comme celles d'une église (baptisée plus tard « basilique B » par Paul Lemerle) est le savant autrichien Josef Strzygowski qui visite le site en 1901. Avant lui, les légendes locales et les voyageurs y voyaient un palais ou un édifice administratif[203]. Il faut néanmoins attendre 1913 et le rattachement du sud de la Macédoine historique à la Grèce à l'issue des Guerres balkaniques pour que débutent durant l'été 1914 les premières fouilles archéologiques conduites par Charles Avezou et Charles Picard, aussitôt interrompues par la guerre[3]. L'École française d'Athènes (EfA) les reprend en 1920 et les poursuit systématiquement jusqu'en 1938, avec une interruption entre 1924 et 1927[204]. L'absence d'occupation urbaine après le XVe siècle fait de Philippes un site archéologique privilégié. L'aire urbaine antique demeure en effet une aire agricole inhabitée[205], préservée lors du repeuplement des villages contemporains de Lydia (à l'ouest) et Krénidès (anciennement Raktcha ou Rachtsa, à l'est) par des réfugiés grecs d’Asie mineure après l'échange de populations de 1922 (« Grande Catastrophe »). De 1930 à 1935, Paul Collart fouille le théâtre et les deux côtés du forum, Paul Lemerle dégage deux basiliques byzantines[206] et le rempart, tandis que Michel Feyel met au jour un bâtiment disposant d'équipements balnéaires sous des couches de destruction des IVe et Ve siècles[207]. Leurs successeurs remettent le site aux autorités grecques en 1938. Après la Seconde Guerre mondiale, les archéologues grecs reprennent l'exploration du site[3]. La Société archéologique d'Athènes de 1958 à 1978, puis le Service archéologique et l'université Aristote de Thessalonique dégagent à leur tour le quartier épiscopal de l'Octogone, de grandes demeures privées, une nouvelle basilique près du musée et deux autres dans les nécropoles à l'est de la ville[208]. Les fouilles entamées par Michel Feyel, mort en 1945, sont reprises dans les années 2000 pour un édifice aux phases d'occupation et d'abandon complexes, désormais nommé « Maison des fauves »[209]. Un relevé topographique général du site intra muros et de ses abords est mené entre 2000 et 2004, utilisant les techniques de magnétométrie et de prospection électrique, complétées par des relevés GPS. Un plan d'ensemble est produit, avec le positionnement des monuments connus à ce jour[210]. Le site archéologique dépend à la fois de la XVIIIe éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques et de la XIIe éphorie byzantine, toutes deux sises à Kavala[208]. La première a la charge de l'ensemble du site, tandis que la seconde contrôle le quartier épiscopal autour de l'Octogone — une seconde clôture le protège à l'intérieur du périmètre général du site, et l'accès se fait à des horaires restreints par rapport à l'ensemble. Une autre autorité archéologique, de création plus récente, œuvre également à Philippes : la Commission nationale du théâtre de Philippes, composée de professeurs de l'université Aristote de Thessalonique, d'archéologues de la XVIIIe éphorie et de représentants du ministère de la Culture. Elle a exclusivement en charge l'exploration et la mise en valeur de ce monument et supervise les fouilles autour de l'édifice et l'anastylose du bâtiment de scène[211]. Postérité culturelle et religieuseLe prestige de Philippes, tant religieux qu'archéologique et historique, est souligné par les institutions religieuses et culturelles grecques et internationales. L’Église de Grèce fait aménager un lieu de pèlerinage à partir de 1951, année célébrée comme le 1900e anniversaire de l’arrivée de l'apôtre Paul et de la fondation de la « première Église d’Europe »[212], puis en 1972 le métropolite de Kavala fonde une église-baptistère dédiée à sainte Lydie au nord-ouest de la ville[213]. La recherche du lieu de l'événement fondateur, le baptême de Lydie dans un cours d'eau hors de la ville, revient à choisir parmi les nombreux filets d’eau de cette région marécageuse, sur un terrain qui a connu les fluctuations historiques complexes des cours d'eau et de l'extension du marais[214]. Dès 1878, Léon Heuzey retient un cours d'eau (ayant disparu dans la première moitié du XXe siècle) identifié avec le Gangitès antique, situé à environ deux kilomètres à l'ouest de Philippes à proximité d'un arc commémoratif assimilé à une porte de la cité[215], localisation reprise en 1937 par Paul Collart et en 2006 par Tirologos[216]. Certains de ses successeurs comme Lemerle proposent un point plus proche, la porte dite « de Krénidès » (Les Sources) par laquelle la via Egnatia sort de la ville[213]. En raison de la présence de tombes dans ce secteur, ce qui serait incompatible avec la présence d'un lieu de culte juif, cette localisation est rejetée en 1995 par Peter Pilhofer en faveur de la porte dite « du Marais », située à cinquante mètres d'un ruisseau[217],[218],[n 7]. Le théâtre de Philippes restauré accueille chaque été depuis 1984 un festival d'art dramatique organisé par la municipalité de Kavala sous l'égide du ministère grec de Macédoine-Orientale-et-Thrace[219]. Le site archéologique devient en 2016 le 18e site grec inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme « témoignage exceptionnel de l’intégration de régions dans l’Empire romain » et illustrant « différents types architecturaux et reflétant le développement de l’architecture pendant la période romaine et celle des premiers chrétiens. », avec un forum exemplaire dans les provinces orientales romaines, l’église octogonale, la basilique à transept et la basilique à coupoles[220]. Un village appelé originellement Séliani situé à quelques kilomètres a été rebaptisé du nom de Philippes en 1932 (après un premier renommage en Mésoréma en 1926)[221], tandis que l'actuel village de Lydia qui s'appelait alors Philippes était rebaptisé Ydromyli[222], dans le cadre de la politique d'hellénisation des toponymes ; un autre village avait été renommé Philippes entre 1926 et 1927 pour être ensuite rebaptisé Pérni[223]. Notes et référencesNotes

Références

Bibliographie

Généralités

Voyageurs et premiers savants

Époque macédonienne et hellénistique

Époque romaine

Époque romaine tardive

Époque byzantine

Voir aussiArticles connexesLiens externes

Information related to Philippes |

||||||||||||||||||||||||||||