|

БорчалыБорчалы́ (также встречается Борчало, Борчала, Борчалу, Борчали; азерб. Borçalı, груз. ბორჩალო) — историко-географическая область на юге современной Грузии. Такое же название ранее носила река (ныне Дебед), протекающая через эту область[1]. Согласно современному административному делению Грузии, территория исторической области Борчалы примерно соответствует территории трёх южных муниципалитетов края Квемо-Картли:

Большую часть населения этих административно-территориальных образований составляют азербайджанцы. Географические данныеЗдесь представлен ландшафт гор и нагорий вулканического происхождения, сочетание просторных равнин и предальпийских гор от полупустынной и сухой субтропической зоны до альпийской зоны с тёплым и мягким климатом, неповторимой растительностью, лесами, множеством курортных мест, минеральными и термальными водами[2]. История Территория Борчалы была заселена с древних времён. В середине XX века археологи обнаружили здесь следы так называемой Триалетской культуры бронзового века (в основном первая половина 2 тыс. до н. э.). Внимание всего мира привлекло признанное особой археологической находкой обнаружение стоянки первобытного человека и останков первобытного человека в Дманисском городище. Специалистами установлено, что дманисский гоминид, называемый Homo georgicus, жил на этой территории 1,8 млн лет назад. Это древнейшие останки человека, обнаруженные в Европе и Азии. В крае имеются исторические памятники, сооружённые в V—VI веках и в последующие периоды и хорошо сохранившиеся до настоящего времени, среди которых городище I тысячелетия до н. э. Всего в Борчалы более 650 исторических памятников, половина которых внесена в туристические маршруты. Античность и средние векаСогласно описаниям древнейших авторов, в античные времена территория, в дальнейшем получившая название Борчалы, входила в состав раннегосударственных образований иверов и мосхов. По сообщению Страбона[3] в 160-гг. до н. э. данные территории были завоеваны у Иверии армянским царем Арташесом I и присоединены к государству Великая Армения. Здесь было образованo одно из 4-х бдешхств армянского государства — Гугаркское бдешхство. Вплоть до конца IV века, первого раздела Армении, по сообщениям всех греко-римских авторов, армяно-иверийская граница проходила по реке Кура, а указанные области оставались в пределах Армении[4]. В V—VII веках часть Иверии (при этом с IV века сама Иверия находилась в вассальной зависимости от Персидской империи).  Восстановление армянской (885) а затем и грузинской (888) государственности в Закавказье началось лишь с ослаблением Арабского Халифата. С тех пор области до Самшвиле в составе Армянского царства Багратидов[5]. После смерти шахиншаха Ашота III Милостивого в 978 году его младший сын Гурген образовал здесь царство с центром в городе-крепости Самшвилде на крайнем севере современного Борчалы. Ташир-Дзорагетское царство являлась частью централизованного армянского государства, а царь Ани здесь был не только сюзереном[6], но и азгапетом — старшим членом династии[7]. После похода Алп-Арслана царь Ташир-Дзорагета Кюрике II уступил северные области своих владений Грузии, а сама столица царства в 1065 году была перенесена на юг — в Лори. В 1118 году при Давиде IV Строителе, изгнавшем сельджуков и расширившем её границы, земли Ташир-Дзорагетского царства окончательно были присоединены к Грузинскому царству, после чего в его титулатуре добавляется также титул «царя армян».  Могущество грузинского государства, достигнутое при царице Тамаре (1184—1212), было сведено на нет опустошительными вторжениями монголов с первой половины XIII века. Почти столетие продолжалась борьба Грузии за независимость против ильханов, а уже в конце XIV — начале XV веков Грузия пережила восемь вторжений армий Тамерлана. Именно к этому периоду относится первое упоминание названия «Борчалы» в грузинских источниках. Она связана с событиями 1380-х гг., времен походов Тимура[8]. Турки-османы, завершив в 1453 году завоевание Византии взятием Константинополя, продолжили экспансию в Закавказье — здесь они заняли южную Грузию с г. Ахалцихом и несколько укреплённых мест на побережье Чёрного моря. Всё это в конечном итоге повлекло за собой экономический и политический упадок и распад единого грузинского государства во второй половине XV века. XVI—XVII векаВ 1516—1517 гг. иранский шах Исмаил I, основатель династии Сефевидов, присоединил к своему государству восточногрузинские царства — Кахетию и Картли. Когда в 1521 г. грузинский царь Давид X отказался от выплаты дани, войско кызылбашей разгромило его в битве при Телети. Кызылбаши разграбили Тбилиси и увели много пленных. В середине XVI века Оттоманская империя и сефевидская Персия после 40-летней войны за господство в Закавказье договорились о разделе сфер влияния. Это, однако, лишь на некоторое время приостановило опустошительные войны, в ходе которых обширные территории Закавказья переходили из рук в руки. Как отмечают Э. Андерсен и Г. Эгге, большинство местного земледельческого христианского — армянского и грузинского — населения Борчалы в результате многовековой экспансии Оттоманской империи и Персии и постоянных набегов кочевых племен покинуло эту область или было истреблено. Опустошённые территории оказались заселены тюркскими кочевыми племенами[9]. В 1578—1579 гг. турецкий султан Мурад III захватил Грузию, Ширван, Армению, южное и западное побережье Каспийского моря, в 1585 году разбил основные персидские силы и занял Азербайджан. Согласно Константинопольскому мирному договору 1590 года, всё Закавказье перешло к Османской империи. В начале XVII века персидский шах Аббас I восстановил прежние границы и вновь принудил грузинские Кахетинское и Картлийское царства признать над собой верховную власть Сефевидов. Согласно «Грузинской советской энциклопедии», именно в начале XVII века при Аббасе I в Дебедскую долину пришло тюркское племя борчалу, которое и дало этому региону своё название. В 1604 году здесь был создан Борчалинский хаканат (султанство), просуществовавший до XVIII века [10]. XVIII—XIX векаВ 1723 году Оттоманская империя, воспользовавшись ослаблением Персии, вызванным борьбой за власть внутри страны, в очередной раз вторглась в Восточную Грузию и Армению. Лишь в 1735 году Персии удалось восстановить свою прежнюю сферу влияния. Как утверждает П. Г. Бутков, по окончании войны Надир-шах передал Борчалы Картлийскому царству в благодарность за участие грузин в войне против турок и разгром крымскотатарского войска, направлявшегося в Закавказье на помощь оттоманской армии[11][12]. Ираклий II, который в молодости воспитывался при дворе Надира и сопровождал его во время индийского похода, вступил на престол в Кахетии в 1744 г., а в 1760 г. объединил царства Картлийское и Кахетинское и сделал нескольких соседних ханов (в том числе гянджинского и эриванского) своими данниками. В 1763 году по приглашению царя Ираклия две тысячи греческих переселенцев из Турции основывают в Борчалы свою колонию, а вскоре здесь возникают Дамблудский и Алавердский медеплавильные заводы[13]. В 1795 году в результате походов Ага Мохаммед хана и междоусобной борьбы феодальных правителей более 700 армянских семей из Карабаха были вынуждены эмигрировать на свободные земли в Болниси[14].  Дальнейшее развитие событий во второй половине XVIII века привело в конечном счёте к присоединению Восточной Грузии к России (1801 г.). Помимо собственно Картли-Кахетинского царства к России были присоединены три его вассальных султанства — Борчалинское, Казахское и Шамшадильское[15], которые образовали три татарские дистанции в составе новосозданной российской Грузинской губернии — Борчалинскую, Казахскую и Шамшадильскую, соответственно[16]. Позднее губерния расширилась присоединением Памбака, вошедшего в Лорийский уезд, и Шорагяльского султанства. Была образована Памбако-Шорагяльская дистанция[16]. При этом власть местных феодалов была формально сохранена, но фактическим правителем дистанции был представитель русской военной администрации[15][17]. Уже в 1804 году, как отмечает в своей работе Х. М. Ибрагимбеили, татарские (азербайджанские) дистанции выставили конное ополчение в помощь российским войскам при покорении Гянджинского ханства. 18 июня 1807 года, в ходе русско-турецкой войны 1806—1812 гг., грузинская иррегулярная конница, состоявшая из грузин, армян и азербайджанцев (жителей Казахской, Шамшадильской и Борчалинской дистанций), в составе русских войск приняла непосредственное участие в Арпачайском сражении[18], где 6-тысячный русский отряд наголову разбил 20-тысячный турецкий корпус. Значительную помощь оказывало татарское ополчение Отдельному Грузинскому корпусу в ходе боевых действий против Персии, развернувшихся в 1810 году[15]. Как пишет Х. М. Ибрагимбеили, к 1810 году татарские дистанции — земли, расположенные на юго-восточных границах Грузии и населённые в основном азербайджанцами — использовались как своего рода казачьи поселения, призванные охранять границы Грузии от вторжения извне и выставлять во всех экспедициях в помощь русским регулярным войскам несколько тысяч иррегулярной конницы. Мужское население этих областей было почти поголовно вооружено и привлекалось к охране границ Грузии с Персией. Из жителей Казаха, Шамшадиля и Борчало в этот период были сформированы пограничные «земские караулы» и конные ополчения численностью около 6 тыс. человек[15].  На осень — зиму 1811 г. пришлось наиболее активное участие азербайджанских ополчений в составе русских войск в боевых действиях против турецких войск. В Казахской, Шамшадильской, Борчалинской дистанциях и в г. Дербенте осенью 1811 г. были сформированы конные ополчения из азербайджанцев. Каждая дистанция выставила по тысяче всадников. Ополчения Казаха, Шамшадиля и Борчало в районе Ахалциха — Ахалкалаки были объединены в трёхтысячную иррегулярную азербайджанскую конницу, вошедшую в Отдельный Грузинский корпус[15]. В ходе подготовки к русско-турецкой войне 1828—1829 гг. главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом, генерал-адъютантом графом Паскевичем-Эриванским впервые в российской истории были созданы регулярные формирования из мусульман Кавказа — четыре конно-мусульманских полка и отдельная часть, именовавшаяся «Конницей Кянгерлы». 3-й конно-мусульманский полк был набран из азербайджанцев Борчалинской, Казахской и Шамшадильской дистанций и Елизаветпольского округа[15][19]. Эти формирования, как и азербайджанский пеший батальон, приняли непосредственное участие во всех крупных боевых операциях войны. Победа над Турцией закрепила факт присоединения всего Закавказья к России. До 1840 года Борчалы находилось в составе Грузинской губернии, до 1846 года — в составе Грузино-Имеретинской губернии, позднее — в составе Тифлисской губернии. В 1880 году из Тифлисского уезда этой губернии был выделен Борчалинский уезд с административным центром в селе Большие Шулаверы. Уезд делился на 3 приставства — Лорийское (юг), Триалетское (северо-запад) и Борчалинское (север)[20]. XX век В мае 1918 года, несмотря на то что территория оспаривалась Азербайджаном и Арменией, была заявлена в своем составе Грузинской Демократической Республикой. Осенью её территория была оккупирована, вместе с остальным Закавказьем, турецкими и немецкими войсками. Демаркационной линией стала бывшая граница Тифлисской губернии. В связи с окончанием Первой мировой войны и выводом побежденных германо-турецких войск из Закавказья, турки предложили занять освобождаемый ими Ахалкалакский и Борчалинский уезды Тифлисской губернии со смешанным армяно-грузинским населением правительству Армении, немцы — правительству Грузии. 10 ноября в Тбилиси началась мирная конференция для решения вопроса о границах. Армянская делегация на конференцию не явилась. 5 декабря грузинские войска после вывода турецких войск заняли Ахалкалакский уезд. Правительство Армении потребовало их незамедлительного вывода и направило туда эскадрон конницы, а в Борчалинский уезд — подразделения 4-го армянского полка. 9 декабря армянская армия атаковала грузинские пограничные отряды, и началась грузино-армянская война. Война была прекращена 1 января 1919 года при британском посредничестве[21]. В январе 1919 года на мирной конференции Грузии и Армении достигнуто соглашение, по которому до решения Верховным советом Антанты вопроса о границах между Грузией и Арменией северная часть Борчалинского уезда передавалась Грузии, южная Армении, а средняя (в ней находились Алавердские медные рудники) объявлялась «нейтральной зоной» и административно подчинялась английскому генерал-губернатору. В период турецкого наступления на Армению осенью 1920 года зона Лори также занята грузинскими силами (по договору с правительством Республики Армении и в упреждение очередной турецкой оккупации). В феврале 1921 года в Лорийской нейтральной зоне начинается просоветское восстание, которое было использовано в качестве предлога для вступления Красной Армии в Грузию, в результате чего 25 февраля 1921 года в селе Шулаверы Борчалинского уезда провозглашается создание Социалистической Советской Республики Грузия (ССРГ). Сама Лорийская зона сначала остаётся в составе Грузии, но уже в 1922—1923 годах включена в состав Армянской ССР по «этническому критерию». Таким образом, бывшая территория Борчалы оказалась разделенной между Грузией (северная часть) и Арменией (южная часть) и впоследствии название «Борчалы» стало применяться только к грузинской части. В 1929 году Борчалинский уезд был разделен на районы[22] и впоследствии название «Борчалы» стало применяться только к одному из районов вплоть до 1947 года, когда и район был переименован на нынешний Марнеули[23]. Население По сообщению, А. П. Ермолова на 1816 год, Борчалинская дистанция довольно многолюдная и населена «татарами» (азербайджанцами)[24].

Первая перепись населения района проводилась в 1897 году в бытность нахождения региона в составе Российской империи. Согласно её результатам в Борчалинском уезде насчитывалось 128 587 человек, из которых 36,9 % составляли армяне; 29,4 % — татары (азербайджанцы); 16,6 % — греки; 6,3 % — русские; 6,1 % — грузины; 1,9 % — немцы[25]. При этом 78,4 % армянского населения Борчалинского уезда проживала в Лорийском (Лорийская область) и Триалетском (современный Цалкский муниципалитет) участках уезда. На долю же современных Марнеульского, Болнисского и Дманисского муниципалитетов приходилось лишь малая часть армянского населения уезда и они здесь представляли собой меньшинство.[24] Население Борчалы составляет 189,0 тыс. чел. (2023)[комм. 1]. Плотность населения — 79,2 чел./км² (2010), удельный вес городского населения — 20,3 % (2002). По данным Переписи населения Грузии 2014 года, национальный состав населения был следующим[27]:

Численность азербайджанцев в Грузии по переписи 1989 года составила 307 тыс. чел.[28], согласно переписи 2014 года — 233 тыс. чел.[27], по неофициальным данным достигает примерно 500 тысяч человек[29][30][31][нужен лучший источник]. ДискриминацияС конца 1980-х гг. этнические меньшинства начали эмигрировать из Грузии из-за дискриминационной политики политических групп, пришедших к власти в Грузии. Националистическая риторика лидеров грузинского национального движения, в некоторых случаях отразилась в притеснении представителей этнических меньшинств. В конце 1980-х годов большинство азербайджанцев, занимающие высокие позиции в местных структурах управления, были уволены со своих постов[32] в результате нового веяния этнического национализма, захлестнувшего страну. Больше всего это коснулось Болнисского района. Особенность ситуации с Болнисским районом заключается, во-первых, в том, что во времена Гамсахурдиа там осуществлялся специальный план властей. Например, сам райцентр — город Болниси в то время был практически очищен от азербайджанцев. Там складывалась критическая, напряженная ситуация, отношения народа с властями были накалены. В самом Болниси проживали порядка 1000 азербайджанских семей, а сейчас в этом городе всего-то 10 азербайджанцев[33]. Остальные были либо выселены вооруженными группировками «Мхедриони», либо же принуждены покинуть свои дома. В июне 1989 года грузино-азербайджанское противостояние превратилось уже в реальность. Пришедшие в эмоциональное состояние участники митинга, состоявшегося 23-25 июня в посёлке Казрети города Болниси, начали репрессивные действия против азербайджанского населения. В регион были введены части незаконных вооруженных формирований «Мхедриони», руководимые сванами Дж. Иоселиани и Т. Китовани. Мирное невооруженное азербайджанское население было в страхе. Азербайджанцы думали, что столкнулись с повторением того, что уже произошло в Армении. В эти дни в родильном доме поселка Казрети насильно выставили на улицу 18 беременных азербайджанок. Началось массовое изгнание азербайджанцев из промышленных и строительных организаций района, районных партийных комитетов, райисполкомов. Уже к концу осени 1989 года на ответственных постах Борчалинского региона не осталось ни одного азербайджанца. В управлениях и на предприятиях принудительно отстраняли от работы всех азербайджанцев, начиная с занимающих руководящие посты и заканчивая рабочими[22]. В книге Халаддина Ибрагимли «Азербайджанцы Грузии» говорится:

Националистические организации в различных районах (Дманиси, Боржоми, Тетри Цкаро, Гори, Лагодехи, Мцхета) вынудили, в основном, азербайджанцев покинуть дома и уехать в эмиграцию. Больше четверти уехавших в 1992 году из Грузии азербайджанцев уезжали в Российскую Федерацию, а остальные — в Азербайджан[34]. В 1989 году произошли грузино-азербайджанские столкновения, связанные с требованиями азербайджанцев Марнеульского, Болнисского и Дманисского районов о создании Борчалинской автономии, которые натолкнулись на сопротивление большинства этнических грузин[35]. В 2005 году на встрече с омбудсменом представители азербайджанской общины заявили о нарушениях прав граждан, в частности о применении полицией огнестрельного оружия против населения, унижении человеческого достоинства на таможенных пунктах, игнорировании обращений азербайджанцев государственными органами[36]. Общество «Tolerance» в альтернативном докладе о выполнении Грузией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств сообщает о резком сокращении числа азербайджанских школ и назначении в ряд азербайджанских школ директоров, не владеющих азербайджанским языком[37]. В докладе Европейского центра по делам меньшинств от 2009 года говорится:

Грузинизация топонимовВ начале 90-х годов 31 сёл в Болнисском муниципалитете, ранее именовавшийся азербайджанскими топонимами, были переименованы на грузинские топонимы. Несмотря на заявления местных инициативных групп восстановить старые азербайджанские топонимы, в данный момент правительство не предприняло каких либо действий[32]. Образование и культура

Театры

Города, посёлки и сёлаВсего насчитывается 176 сельских населённых пунктов. В состав Марнеульского муниципалитета входит 52 азербайджанских населённых пунктов, в том числе 1 город[38]. В состав Болнисского муниципалитета входит 37 азербайджанских населённых пунктов[38]. В состав Дманисского муниципалитета входит 37 азербайджанских населённых пунктов[38]. Экономика

Через Борчалы проходят Баку — Тбилиси — Джейхан и Южнокавказский газопровод. Доходы населенияСредняя зарплата в государственном секторе с перерасчетом в долларах США составляет 176 долл., в частном секторе — 117 долл. Среднегодовой доход на душу населения, по подсчетам экспертов, составляет около 360 долл. США.[39]. Трудовые ресурсыПоказатели занятости[39] В самоуправляемой единице Марнеули трудовые ресурсы составляют всего 74 000 чел. Из них заняты около 55 000, что составляет 74,3 % трудоспособного населения. В отрасли сельского хозяйства заняты 50 000 чел., в отрасли экономики заняты — 1 500 чел, то есть 2 % всего трудоспособного населения, среди занятых преобладают самозанятые (77 %), это в основном сельское население, имеющее собственные приусадебные участки или арендуемые земли. В самоуправляемой единице Дманиси трудовые ресурсы составляют всего 19 000 чел. Из них заняты около 14 000 чел., что составляет 73,7 % трудоспособного населения. В отрасли сельского хозяйства заняты 11 000 чел., в отрасли экономики заняты — 500 чел, то есть 2,6 % всего трудоспособного населения, среди занятых преобладают самозанятые (74 %), это в основном сельское население, имеющее собственные приусадебные участки или арендуемые земли. В самоуправляемой единице Болниси трудовые ресурсы составляют всего 45 000 чел. Из них заняты около 37 000 чел., что составляет 82,2 % трудоспособного населения. В отрасли сельского хозяйства заняты 27 000 чел., в отрасли экономики заняты — 7 600 чел., то есть 16,88 % всего трудоспособного населения, среди занятых преобладают самозанятые (53 %), это в основном сельское население, имеющее собственные приусадебные участки или арендуемые земли, определенная же часть выехала за границу. Бюджет

Промышленность

Религия

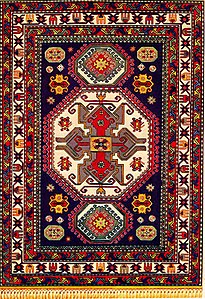

Большинство населения Борчалы составляют мусульмане. Борчалинские коврыКовры «Борчалы» относятся к казахской группе Гянджа-Казахского типа. Такие крупные сёла региона, как Гурдлар, Ахурлы, Качаган, Садахло, Даштапа и Лембели являются известными ковроткацкими пунктами[40].

Комментарии

Примечания

См. такжеСсылкиInformation related to Борчалы |