|

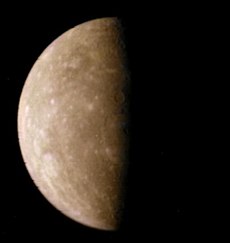

Исследование МеркурияМаринер-10 — первый космический аппарат, достигший Меркурия.

Модель движения Меркурия, предложенная Ибн аш-Шатиром.

Исследование Меркурия — сбор, систематизация и сопоставление научных данных о планете Меркурий. ИсторияДревние и средневековые наблюденияНаиболее раннее известное наблюдение Меркурия было зафиксировано в таблицах «Муль апин» (сборник вавилонских астрологических таблиц). Это наблюдение, скорее всего, было выполнено ассирийскими астрономами примерно в XIV веке до н. э.[1] Шумерское название, используемое для обозначения Меркурия в таблицах «Муль апин», может быть транскрибировано в виде UDU.IDIM.GU\U4.UD («прыгающая планета»)[2]. Первоначально планету ассоциировали с богом Нинуртой[3], а в более поздних записях её называют «Набу» в честь бога мудрости и писцового искусства[4]. В Древней Греции во времена Гесиода планету знали под именами Στίλβων («Стилбон») и Ἑρμάων («Гермаон»)[5]. Название «Гермаон» является формой имени бога Гермеса[6]. Позже греки стали называть планету «Аполлон». Существует гипотеза, что название «Аполлон» соответствовало видимости на утреннем небе, а «Гермес» («Гермаон») на вечернем[7][8]. Римляне назвали планету в честь быстроногого бога торговли Меркурия, который эквивалентен греческому богу Гермесу, за то, что она перемещается по небу быстрее остальных планет[9][10]. Римский астроном Клавдий Птолемей (примерно 100 — примерно 170), живший в Египте, написал о возможности прохождения планеты по диску Солнца в своей работе «Гипотезы о планетах». Он предположил, что такое прохождение никогда не наблюдалось потому, что Меркурий слишком мал для наблюдения или потому, что это явление случается нечасто[11]. В Древнем Китае Меркурий назывался Чэнь-син (辰星), «Утренняя звезда». Он ассоциировался с направлением на север, чёрным цветом и элементом воды в У-син[12]. По данным «Ханьшу», синодический период Меркурия китайскими учёными признавался равным 115,91 дней, а по данным «Хоу Ханьшу» — 115,88 дней[13]. Второе значение соответствует истине. В современной китайской, корейской, японской и вьетнамской культурах планета стала называться «Водяная звезда» (水星). Индийская мифология использовала для Меркурия имя Будха (санскр. बुधः). Этот бог, сын Сомы, был главенствующим по средам. В германском язычестве бог Один также ассоциировался с планетой Меркурий и со средой[14]. Индейцы майя представляли Меркурий как сову (или, возможно, как четыре совы, причём две соответствовали утреннему появлению Меркурия, а две — вечернему), которая была посланником загробного мира[15]. На иврите Меркурий был назван «Коха́в Хама́» (ивр. כוכב חמה, «Солнечная планета»)[16]. В индийском астрономическом трактате «Сурья-сиддханта», датированном V веком, радиус Меркурия был оценён в 2420 км. Ошибка по сравнению с истинным радиусом (2439,7 км) составляет менее 1 %. Однако эта оценка базировалась на неточном предположении об угловом диаметре планеты, который был принят за 3 угловые минуты. В средневековой арабской астрономии астроном из Андалусии Аз-Заркали описал деферент геоцентрической орбиты Меркурия как овал наподобие яйца или кедрового ореха. Тем не менее, эта догадка не оказала влияния на его астрономическую теорию и его астрономические вычисления[17][18]. В XII веке Ибн Баджа наблюдал две планеты в виде пятен на поверхности Солнца. Позднее астрономом марагинской обсерватории Аш-Ширази было высказано предположение, что его предшественником наблюдалось прохождение Меркурия и (или) Венеры[19]. В Индии астроном кералийской школы Нилаканса Сомаяджи[англ.] в XV веке разработал частично гелиоцентрическую планетарную модель, в которой Меркурий вращался вокруг Солнца, которое, в свою очередь, вращалось вокруг Земли. Эта система была похожа на систему Тихо Браге, разработанную в XVI веке[20]. Средневековые наблюдения Меркурия в северных частях Европы затруднялись тем, что планета всегда наблюдается в заре — утренней или вечерней — на фоне сумеречного неба и довольно низко над горизонтом (особенно в северных широтах). Период его наилучшей видимости (элонгация) наступает несколько раз в году (продолжаясь около 10 дней). Даже в эти периоды увидеть Меркурий невооружённым глазом непросто (относительно неяркая звёздочка на довольно светлом фоне неба). Существует история о том, что Николай Коперник, наблюдавший астрономические объекты в условиях северных широт и туманного климата Прибалтики, сожалел, что за всю жизнь так и не увидел Меркурий. Эта легенда сложилась исходя из того, что в работе Коперника «О вращениях небесных сфер» не приводится ни одного примера наблюдений Меркурия, однако он описал планету, используя результаты наблюдений других астрономов. Как он сам сказал, Меркурий всё-таки можно «изловить» с северных широт, проявив терпение и хитрость. Следовательно, Коперник вполне мог наблюдать Меркурий и наблюдал его, но описание планеты делал по чужим результатам исследований[21]. Наблюдения с помощью телескоповПервое телескопическое наблюдение Меркурия было сделано Галилео Галилеем в начале XVII века. Хотя он наблюдал фазы Венеры, его телескоп не был достаточно мощным, чтобы наблюдать фазы Меркурия. 7 ноября 1631 года Пьер Гассенди сделал первое телескопическое наблюдение прохождения планеты по диску Солнца[22]. Момент прохождения был вычислен до этого Иоганном Кеплером. В 1639 году Джованни Дзупи с помощью телескопа открыл, что орбитальные фазы Меркурия подобны фазам Луны и Венеры. Наблюдения окончательно продемонстрировали, что Меркурий обращается вокруг Солнца. Очень редко случается покрытие одной планетой диска другой, наблюдаемое с Земли. Венера покрывает Меркурий раз в несколько столетий, и это событие наблюдалось только один раз в истории — 28 мая 1737 года Джоном Бевисом в Королевской Гринвичской обсерватории[23]. Следующее покрытие Венерой Меркурия будет 3 декабря 2133 года[24]. Трудности, сопровождающие наблюдение Меркурия, привели к тому, что он долгое время был изучен хуже остальных планет. В 1800 году Иоганн Шрётер, наблюдавший детали поверхности Меркурия, объявил о том, что наблюдал на ней горы высотой 20 км. Фридрих Бессель, используя зарисовки Шрётера, ошибочно определил период вращения вокруг своей оси в 24 часа и наклон оси в 70°[25]. В 1880-х годах Джованни Скиапарелли картографировал планету более точно и предположил, что период вращения составляет 88 дней и совпадает с сидерическим периодом обращения вокруг Солнца из-за приливных сил[26]. Работа по картографированию Меркурия была продолжена Эженом Антониади, который в 1934 году выпустил книгу, где были представлены старые карты и его собственные наблюдения[27]. Многие детали поверхности Меркурия получили своё название согласно картам Антониади[28]. Итальянский астроном Джузеппе Коломбо[англ.] в 1965 году заметил, что период вращения составляет 2/3 от сидерического периода обращения Меркурия, и предположил, что эти периоды попадают в резонанс 3:2[29]. Данные с «Маринера-10» впоследствии подтвердили эту точку зрения[30]. Это не означает, что карты Скиапарелли и Антониади неверны. Просто астрономы видели одни и те же детали планеты каждый второй оборот её вокруг Солнца, заносили их в карты и игнорировали наблюдения в то время, когда Меркурий был обращён к Солнцу другой стороной, так как из-за геометрии орбиты в это время условия для наблюдения были плохими[25]. Близость Солнца создаёт некоторые проблемы и для телескопического изучения Меркурия. Так, например, телескоп «Хаббл» никогда не использовался и не будет использоваться для наблюдения этой планеты. Его устройство не позволяет проводить наблюдения близких к Солнцу объектов — при попытке сделать это аппаратура получит необратимые повреждения[31]. Исследования Меркурия современными методами  Меркурий — наименее изученная планета земной группы. К телескопическим методам его изучения в XX веке добавились радиоастрономические, радиолокационные и исследования с помощью космических аппаратов (АМС). Радиоастрономические измерения Меркурия были впервые проведены в 1961 году Ховардом, Барреттом и Хэддоком с помощью рефлектора с двумя установленными на нём радиометрами[32]. К 1966 году на основе накопленных данных получены неплохие оценки температуры поверхности Меркурия: 600 К в подсолнечной точке и 150 К на неосвещённой стороне. Первые радиолокационные наблюдения были проведены в июне 1962 года группой В. А. Котельникова в ИРЭ, они выявили сходство отражательных свойств Меркурия и Луны. В 1965 году подобные наблюдения на радиотелескопе в Аресибо позволили получить оценку периода вращения Меркурия: 59 дней[33]. Развитие электроники и информатики сделало возможным наземные наблюдения Меркурия с помощью приёмников излучения ПЗС и последующую компьютерную обработку снимков. Одним из первых серии наблюдений Меркурия с ПЗС-приёмниками осуществил в 1995—2002 годах Йохан Варелл в обсерватории на острове Ла Пальма на полуметровом солнечном телескопе[уточнить]. Варелл выбирал лучшие из снимков, не используя компьютерное сведе́ние. Сведение начали применять в Абастуманской астрофизической обсерватории к сериям фотографий Меркурия, полученным 3 ноября 2001 года, а также в обсерватории Скинакас Ираклионского университета к сериям от 1—2 мая 2002 года; для обработки результатов наблюдений применили метод корреляционного совмещения. Полученное разрешённое изображение планеты обладало сходством с фотомозаикой «Маринера-10», очертания небольших образований размерами 150—200 км повторялись. Так была составлена карта Меркурия для долгот 210—350°[34]. Исследования космическими аппаратамиОтправить космический аппарат на Меркурий крайне сложно[35]. Сначала нужно затормозить аппарат, чтобы он вышел на высокоэллиптическую орбиту, а как только он приблизится к Меркурию — дать импульс, чтобы выйти на орбиту планеты. За время полёта накопится немалая скорость, и, с учётом слабого притяжения Меркурия, на второй манёвр нужно много топлива. Поэтому Меркурий исследовали только два космических аппарата. Первым был «Маринер-10» от НАСА, который в 1974—1975 годах трижды пролетел мимо планеты; максимальное сближение составляло 327 км[36]; в результате было получено несколько тысяч снимков, покрывающих примерно 45 % поверхности. Дальнейшие исследования с Земли показали возможность существования водяного льда в полярных кратерах. Второй стала миссия НАСА под названием «Мессенджер». Аппарат был запущен 3 августа 2004 года, а в январе 2008 года впервые совершил облёт Меркурия. 17 марта 2011, совершив ряд гравитационных манёвров вблизи Меркурия, Земли и Венеры, зонд «Мессенджер» вышел на орбиту Меркурия. Предполагалось, что с помощью аппаратуры, установленной на нём, зонд сможет исследовать ландшафт планеты, состав её атмосферы и поверхности; также оборудование «Мессенджера» позволит вести исследования энергичных частиц и плазмы[37]. 17 июня 2011 года стало известно, что, по данным первых исследований, проведённых АМС «Мессенджер», магнитное поле планеты не симметрично относительно полюсов; таким образом, северного и южного полюса Меркурия достигает различное количество частиц солнечного ветра. Также был проведён анализ распространённости химических элементов на планете[38]. В 2015 году зонд «Мессенджер» упал на Меркурий, образовав пятнадцатиметровый кратер. 20 октября 2018 года состоялся запуск АМС «Бепи Коломбо» (BepiColombo), созданного ЕКА совместно с японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Миссия состоит из двух космических аппаратов: Mercury Planetary Orbiter (MPO) и Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO); европейский аппарат MPO будет исследовать поверхность Меркурия и его глубины, в то время как японский MMO будет наблюдать за магнитным полем и магнитосферой планеты. На орбиту вокруг Меркурия он выйдет в декабре 2025 года[39][40], где и разделится на две составляющие. Примечания

Information related to Исследование Меркурия |