|

Peyroules

Peyroules est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Peyrouliens[1]. Géographie La Bâtie est située essentiellement sur un promontoire. Peyroules est une des 46 communes adhérentes du Parc naturel régional du Verdon. LocalisationLa commune est établie autour de la source de deux rivières : celle de l’Artuby, affluent du Verdon qui s’écoule vers le sud et les Alpes-Maritimes, et celle du Jabron, lui aussi affluent du Verdon[2]. ReliefCrête de la Blachette. EnvironnementLa commune compte 1 818 ha de bois et forêts, soit plus de 54 % de sa superficie[1]. Hameaux-écarts

Écarts : Voies de communications et transportsVoies routièresTransports en communPeyroules est traversée par la route Napoléon (route nationale 85). Le village de La Foux est desservi par la ligne 40 du réseau de bus Sillages (réseau des transports publics dans le pays de Grasse) reliant la ville de Grasse à celle de Saint-Auban. Cela avec 4 A/R en semaine et 3 A/R le samedi[5]. Risques naturels et technologiquesLa commune de Peyroules est également exposée à trois risques naturels[6] :

La commune de Peyroules est de plus exposée à un risque d’origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route[8]. La départementale 4085 (ancienne route nationale 85) peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses : elle passe à proximité de deux hameaux, la Bâtie et le Mousteiret[9]. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 2006 pour les risques d’inondation, de mouvement de terrain et de séisme[8] et le Dicrim n’existe pas[10]. La commune a été l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue en 1994 et 2011[6]. SismicitéAucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Castellane auquel appartient Peyroules est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[11], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[6]. Hydrographie et les eaux souterrainesCours d'eau sur la commune ou à son aval :

ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen franc, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[12]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est dans une zone de transition entre le climat de montagne et le climat méditerranéen et est dans une zone de transition entre les régions climatiques « Var, Alpes-Maritimes » et « Alpes du sud »[13]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,2 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,3 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 022 mm, avec 6,3 jours de précipitations en janvier et 4,9 jours en juillet[12]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Castellane », sur la commune de Castellane à 11 km à vol d'oiseau[14], est de 10,5 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 999,7 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 40,8 °C, atteinte le ; la température minimale est de −20,5 °C, atteinte le [Note 1],[15],[16]. Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[17]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[18]. ToponymieLa localité apparaît pour la première fois dans les chartes vers 1045 sous la forme Peirolas, puis de Petrolis (1300) et Perrolas au XVIe siècle, ce qui désigne un ensemble de pierres[19], un endroit pierreux, voir une ruine[20]. Le Mousteiret est une autre forme du mot monastère, et indique donc la présence d’un couvent ou d’un prieuréFenié et Fenié 2002. ÉconomieAperçu généralEn 2009, la population active s’élevait à 98 personnes, dont 19 chômeurs[21] (15 fin 2011[22]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (56 salariés et 24 indépendants)[23] et travaillent majoritairement hors de la commune (76 %)[23]. AgricultureFin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 14 établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et aucun emploi salarié[24]. Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de sept en 2010. Il était de neuf en 2000[25], de 19 en 1988[26]. Actuellement[Quand ?], ces exploitants sont essentiellement tournés vers l’élevage ovin (quatre exploitants spécialisés)[25]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a fortement augmenté, de 555 à 739 ha[26]. Elle s’est ensuite effondrée, à 181 ha en 2010[25]. Artisanat et industrieFin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait sept établissements, employant un seul salarié[24]. Activités de serviceFin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait sept établissements (avec un emploi salarié), auxquels s’ajoute l’unique établissement du secteur administratif, salariant une personne[24]. D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est très importante pour la commune, avec plus de cinq touristes accueillis par habitant[27], l’essentiel de la capacité d'hébergement étant non-marchande[28]. Les seuls hébergements spécialisés sont des meublés labellisés[29]. Les résidences secondaires constituent l’essentiel de la capacité d’accueil[30] : au nombre de 174, elles représentent 57 % des logements[31],[32]. HistoireLe site de la grotte de Mousteiret est fréquenté à plusieurs moments distincts au néolithique. Toujours au Mousteiret, une enceinte préhistorique a été retrouvée. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1045 (Peirolas)[33]. Le village est alors situé sur une petite colline, proche du site actuel. Les Castellane sont les seigneurs du lieu du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, puis les Valbelle leur succèdent jusqu’à la Révolution française[34]. La paroisse relevait de l’évêque de Senez, alors que le prieuré Saint-Jean-de-la-Foux relevait de l’abbaye de Lérins[33]. La communauté relevait de la viguerie de Castellane[33]. Au Moyen Âge, les habitants du Mousteiret et de La Bâtie (La Bastida Jabroni[35], la Bastide du Jabron en 1251) formaient deux communautés autonomes[36]. La paroisse du Moustier d’Aups relevait de l’abbaye de Lérins qui en percevait les revenus (à partir du XIIIe siècle). En 1441, ce prieuré est réuni à celui de Gratemoine (à Séranon) ; il semble alors disparaître en tant que prieuré, puis c’est son église, utilisée jusqu’au XVIIIe siècle qui disparaît[33]. Les communautés se réunissent progressivement : Le Mousteiret est annexé par celle de Peyroules dès 1278 ; La Bâtie est annexée au XVe siècle, fortement touchés par la crise du XIVe siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans)[34]. Au début du XIXe siècle, la chapelle Sainte-Anne du hameau de la Rivière devient l’église paroissiale, ce qui concrétise le déperchement de l’habitat[33]. La Révolution et l’Empire apportent nombre d’améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d’un cadastre est décidée. La loi de finances du précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n’est qu’en 1834 que le cadastre dit napoléonien de Peyroules est achevé[37]. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : Peyroules, avec deux habitants traduits devant la commission mixte, est relativement peu touchée[38]. Comme de nombreuses communes du département, celle de Peyroules se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède trois, installées au village chef-lieu, à la Bâtie et à la Foux, qui dispensent une instruction primaire aux garçons[39]. Aucune instruction n’est donnée aux filles : si la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants[40] , ne concerne pas Peyroules, la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, n’est pas appliquée[41]. Ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles de Peyroules sont régulièrement scolarisées. Héraldique

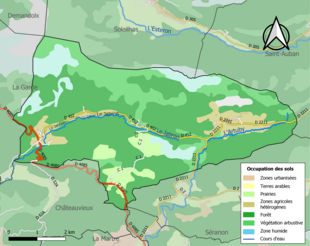

Politique et administrationListe des mairesLa commune possède un point-lecture informatisé[48]. IntercommunalitéPeyroules a fait partie, jusqu'en 2016, de la communauté de communes du Teillon. Depuis le , elle est membre de la communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière. UrbanismeTypologieAu , Peyroules est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[49]. Elle est située hors unité urbaine[50] et hors attraction des villes[51],[52]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (86,3 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (87,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (58,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (17,8 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (10,2 %), zones agricoles hétérogènes (8,3 %), prairies (5,4 %)[53]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].  Budget et fiscalité 2016En 2016, le budget de la commune était constitué ainsi[54] :

Avec les taux de fiscalité suivants :

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2014 : Médiane en 2014 du revenu disponible, par unité de consommation : 18 678 €[55]. Population et sociétéDémographieÉvolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[57]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[58]. En 2022, la commune comptait 248 habitants[Note 2], en évolution de +5,98 % par rapport à 2016 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,84 %, France hors Mayotte : +2,11 %). L’histoire démographique de Peyroules, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure jusqu’en 1866. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. Dans les années 1920, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1841[61]. Le mouvement de baisse se poursuit jusqu’aux années 1970. Succède alors à ce mouvement séculaire une croissance continue de 1975 à nos jours. EnseignementSantéCultesLieux et monumentsL'ancien village, ou Vieux-Peyroules, est un bourg castral, établi à proximité d’un château fort (en ruines). L’église de Peyroules dite de Ville[62], placée sous le vocable de Saint-Pons (romane, construite dans la seconde moitié du XIe siècle selon Raymond Collier, fondée au VIIe siècle et remaniée au XIVe siècle selon la DRAC) y a été restaurée (les derniers travaux datant de 2013[63]) : éclairée seulement de baies étroites comme des meurtrières, la nef débouche dans une abside semi-circulaire. Le portail principal, sur la façade méridionale, est en plein cintre, avec des claveaux. Elle est inscrite comme monument historique[64],[65]. Au bourg de Peyroules, ou de la Rivière, la mairie est installée dans l’ancienne maison seigneuriale, date du XVIIIe siècle (réparée en 1844)[66]. L’église paroissiale Sainte-Anne[67] abrite une bannière de procession représentant L’Adoration du saint sacrement (125 cm sur 73), où le saint sacrement est adoré par des anges. Datant du XIXe siècle, elle est protégée comme objet inscrit depuis 1987[68]. Monument aux morts[69] et plaques commémoratives[70]. La FouxLa Foux est également un bourg castral[71],[72], dont le château est construit au lieu-dit croix de Peyssivier dans la seconde moitié du XIIIe siècle.

La BâtieLa Bâtie est également un ancien bourg castral, appelé autrefois la Bastide-du-Jabron, fondée au XIIIe siècle[76]. La chapelle de La Bâtie, sous l’invocation de la Transfiguration[77],[78] mais appelée communément Saint-Sauveur, ancienne succursale de la paroisse de Peyroules[33], date de 1651. Son clocher-mur se trouve au-dessus de la façade occidentale[79]. MousteiretAu Mousteiret, se trouve un autre bourg castral[80], avec un abri troglodytique, très difficile d’accès[81]. Chapelle Notre-Dame, actuellement ferme[82]. Personnalités liées à la commune

Voir aussiBibliographie

Articles connexes

Liens externes

Notes et référencesNotesCartes

Références

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||