|

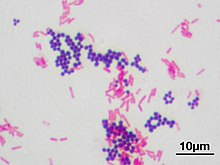

グラム染色 グラム染色(グラムせんしょく、英語: Gram staining)とは、主として細菌類を色素によって染色する方法の一つで、細菌を分類する基準の一つ。デンマークの学者ハンス・グラムによって発明された。 概要グラム染色によって細菌類は大きく2種類に大別される。染色によって紫色に染まるものをグラム陽性、紫色に染まらず赤く見えるものをグラム陰性という。この染色性の違いは細胞壁の構造の違いによる。グラム陽性はペプチドグリカン層が厚く、グラム陰性はペプチドグリカン層が薄く、さらに外膜を有する。そしてこの細胞壁の構造の違いは、この両者が生物学的に大きく違うことを反映しており、グラム染色は細菌を分類する上で重要な手法になっている。 グラム陰性菌は、その外膜が莢膜や粘液層で覆われた構造となっているものが多く、例外はあるものの、一般的な傾向としては相対的に病原性が高い。このような構造は細菌細胞の抗原を隠しカモフラージュするように働く。人間の免疫系は異物を抗原により認識するから、抗原が隠されると、侵入してきたものを人体が探知するのが難しくなる。莢膜の存在はしばしば病原菌の毒性を高める。さらに、グラム陰性菌は外膜にリポ多糖類である内毒素を持っているが、これが炎症を悪化させ、ひどい場合には敗血症性ショックを引き起こすこともある。 グラム陽性菌は一般的には相対的にそれほど危険ではない。これは人体がペプチドグリカンを持たず、従ってグラム陽性菌のペプチドグリカン層にダメージを与える酵素を作る能力を持っているからである。また、グラム陽性菌はペニシリンなどのβ-ラクタム系抗生物質に対する感受性が高いことが多い。なお、こういった傾向に対する例外としては結核菌やノカルジア菌などの放線菌・糸状菌などが知られている。 光学顕微鏡を使って細菌の形態を観察することは、細菌を同定するための第一歩である。しかし、スライドグラスに塗抹した細菌をそのまま観察しても細菌以外のものとの見分けが付きにくいため、通常は染色を施すことが多い。グラム染色は二種類の色素を使って染め分ける点では、一種類の色素によるもの(単染色)より複雑な染色法であるが、その操作自体は比較的容易であり、しかも細菌の大きさ、形状、配列に加えて、グラム染色性(=細胞壁構造の違い)の情報まで得られる。このため、細菌の鑑別の際にはまず最初に必ず行われる基本的な同定法である。 基本的な方法

染色原理 これまでグラム染色性の違いは、細菌の細胞壁の構造によると考えられてきた。グラム陽性菌の細胞壁が、一層の厚いペプチドグリカン層から構成されているのに対し、グラム陰性菌では、何層かの薄いペプチドグリカン層の外側を、外膜と呼ばれる、リポ多糖(リポポリサッカライド LPS)を含んだ脂質二重膜が覆う形となっている。このため、アルコールなどで処理すると、グラム陰性菌の外膜は容易に壊れ、また内部のペプチドグリカン層が薄いために、細胞質内部の不溶化した色素が容易に漏出して脱色される。グラム陽性菌ではこの漏出が少なく、脱色されないまま色素が残る。 2015年にMichael J. Wilhelmらは、染色に用いられるクリスタルバイオレットは細胞質内部まで浸透出来ず、大部分がペプチドグリカン層にトラップされると説明している。グラム陽性菌ではペプチドグリカン層が厚いため色素の漏出が少ないが、グラム陰性菌はペプチドグリカン層が薄く、エタノール洗浄で容易に色素が漏出、脱色しうる。これは長い間考えられてきたグラム染色の原理に一石を投じるものであり、注目に値する。[1] なお、元から細胞壁を持たないマイコプラズマやファイトプラズマはグラム陰性である。また、抗酸菌はグラム不定性を示すが、これは抗酸菌の細胞壁にミコール酸と呼ばれるロウ性の脂質が多く含まれているため、水溶性色素の浸透が悪いためである。また、芽胞を作る菌では、芽胞の部分は染色されず透明に見える。 グラム染色性による分類代表的な細菌について、グラム染色の結果を示すと以下のようになる。

なお、グラム染色法自体は真正細菌以外の細胞にも行うことが可能であり、その場合、細胞壁の有無によって染色性が決まる。動物細胞はグラム陰性に、植物細胞や真菌細胞はグラム陽性に染まる。一般的な古細菌は、S層と呼ばれる細胞壁を持つがグラム陰性である。その他、一部のシュードムレインを持つ古細菌(メタノピュルス綱、メタノバクテリウム綱など)や、大型のウイルス(ミミウイルス)もグラム陽性に染まる。しかしながら、これらは真正細菌の細胞壁合成を阻害するペニシリンなどの抗生物質に対し非感受性である。 脚注

|