|

Campoussy

Campoussy Écouter est une commune française située dans le nord du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Fenouillèdes, une dépression allongée entre les Corbières et les massifs pyrénéens recouvrant la presque totalité du bassin de l'Agly. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Desix et par deux autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Campoussy est une commune rurale qui compte 42 habitants en 2022, après avoir connu un pic de population de 351 habitants en 1851. Ses habitants sont appelés les Campoussynois ou Campoussynoises. GéographieLocalisationLa commune de Campoussy se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie[I 1]. Elle se situe à 36 km à vol d'oiseau de Perpignan[1], préfecture du département, à 11 km de Prades[2], sous-préfecture, et à 35 km de Rivesaltes[3], bureau centralisateur du canton de la Vallée de l'Agly dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Prades[I 1]. Les communes les plus proches[Note 1] sont[4] : Sournia (2,4 km), Pézilla-de-Conflent (3,7 km), Prats-de-Sournia (3,8 km), Tarerach (4,1 km), Arboussols (5,6 km), Trévillach (5,9 km), Trilla (5,9 km), Feilluns (6,0 km). Sur le plan historique et culturel, Campoussy fait partie du Fenouillèdes, une dépression allongée entre les Corbières et les massifs pyrénéens recouvrant la presque totalité du bassin de l'Agly. Ce territoire est culturellement une zone de langue occitane[5].  Géologie et reliefLa formation des granites de Campoussy est liée à la formation de la chaîne hercynienne, il y a environ 300 millions d'années, et de la chaîne pyrénéenne, plus récemment.[réf. nécessaire] La commune de Campoussy est entièrement située sur le massif de Millas-Quérigut[7] appartenant à la « zone axiale pyrénéenne ». Ce massif ancien a été soumis à de violentes contraintes successives qui l’ont profondément faillé. Une étude géologique réalisée au début des années 1990 a mis en évidence 5 directions de failles qui s’entrecroisent. La rencontre de ces failles en profondeur crée des cavités dans lesquelles l’eau circule et s’accumule. À la surface qui est livrée à l’érosion, les différences de structures pétrographiques (granites porphyroïdes (gros cristaux), granulites (petits cristaux), granite quartzitique (blanc)) entraînent des érosions différentes et sont à l’origine de reliefs et de creux. Certains de ces creux forment de larges dépressions (alvéoles) envahies par des arènes arkosiques (sables grossiers) qui recueillent les eaux de pluie (mouillères, puits de surface).[réf. nécessaire] La superficie de la commune est de 1 704 hectares. L'altitude varie entre 391 et 1 144 mètres[8]. La commune est classée en zone de sismicité 3, correspondant à une sismicité modérée[9]. Hydrographie

De nombreuses sources et plusieurs puits dans le village permettaient d'exploiter la nappe de surface dans les arènes granitiques. Au début des années 1950, une source située à 200 mètres du village (au-dessus du départ du chemin de Palmes), fut captée pour alimenter la fontaine de la place. Au début des années 1960, un puits communal est creusé (Prat Grand). Profond de 9 mètres, il fournit 300 litres par jour qui sont pompés dans le château d’eau. Canalisations et compteurs sont installés. Mais ce projet est insuffisant. Ce puits satisfait les besoins en eau jusqu’aux environs du 15 juillet. « À cette époque, le puits est vidé en totalité et l’arrivée de l’eau y est quasi nulle. Un pompage par semaine donne 3 m3 d’eau »[10]. La municipalité réalise, en août 1966, un forage (F1) à 25 mètres dans la parcelle qui connaîtra par la suite plusieurs autres forages dont celui actuellement exploité. Ce forage, exploité par siphonage, fournit 22 mètres cubes par jour (débit mesuré le 23 mai 1967 par le Génie rural). Ce débit insuffisant ne répond pas aux attentes. En novembre 1968, un deuxième forage (F2), cette fois à 39 mètres et équipé d’une pompe immergée, fournit 700 litres par heure. Les besoins en eau augmentant au fil des années, la nouvelle municipalité et le maire Alain Boyer commandent une étude à l'hydrogéologue Henri Salvayre. Celui-ci préconise un nouveau forage plus profond. Ce sera le forage F3 à 100 mètres qui alimente depuis 1985 le village (débit mesuré le 3 décembre 1984, plus de 30 mètres cubes par heure). Une pompe immergée remplit le château d’eau en fonction des besoins (capteur). L’eau du granite Nappe de surface et eau profonde (études géologiques) Après des rapports géologiques en 1968 et 1984 (cf. bibliographie sommaire), une étude du site expérimental de Campoussy a été réalisée fin des années 1980 - début des années 1990 par le laboratoire d’hydrogéologie de l’ORSTOM de l’Université de Montpellier (S.Pistre, F.Arthaud, C.Drogue) avec notamment l’exploitation par balises Argos des données piézoélectriques recueillies dans un forage (F5) à 41 m. Sans entrer dans les détails de cette étude, elle a confirmé l’importance des différents réseaux de fractures et leur rôle dans la circulation et l’accumulation des eaux profondes. Le rapport se termine par : « Le même type d’étude, réalisé sur un autre alvéole du massif… permettrait de préciser les schémas établis. Les conclusions hydrogéologiques pourraient alors être élargies à l’ensemble des aquifères fissurés du massif et en zone de socle [granitique] de façon générale ». La richesse en eau profonde des massifs granitiques fut confirmée par la suite. Une thèse nouveau doctorat, reposant en partie sur des études piézoélectriques réalisées sur le site de Campoussy, a été présentée en 1992 par Lumony Bangoy (directeur de thèse : Claude Drogue). Le problème de la prédiction en surface des réservoirs d’eau souterrains reste posé. Une étude de 1995[11] a tenté également d’y répondre. La méthode proposée, basée sur la densité de fracturation et appliquée au site de Campoussy a donné des résultats prometteurs « mais la méthode doit être testée sur d'autres sites pour être considérée utile et efficace en hydrogéologie ». Le site de Campoussy, actuellement et dans l’avenir. Le forage à 100 mètres donne toute satisfaction et ne présente aucun signe d’essoufflement malgré un déficit des précipitations depuis plusieurs années. Le conseil municipal reste néanmoins vigilant en procédant à des relevés de niveau périodiques. Quelques références

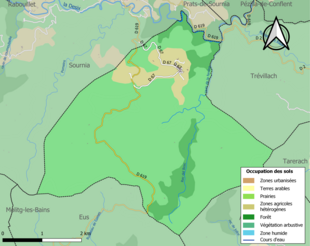

ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen altéré, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[12]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Pyrénées orientales, caractérisée par une faible pluviométrie, un très bon ensoleillement (2 600 h/an), un air sec, particulièrement en hiver et peu de brouillards[13]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 12 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 14,6 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 732 mm, avec 7 jours de précipitations en janvier et 4,6 jours en juillet[12]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune d'Eus à 7 km à vol d'oiseau[14], est de 13,6 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 539,8 mm[15],[16]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[17]. Milieux naturels et biodiversité L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 2[Note 2] est recensée sur la commune[18] : le « massif du Fenouillèdes » (34 157 ha), couvrant 40 communes dont une dans l'Aude et 39 dans les Pyrénées-Orientales[19]. UrbanismeTypologieAu , Campoussy est catégorisée commune rurale à habitat très dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[I 2]. Elle est située hors unité urbaine[I 1] et hors attraction des villes[I 3],[I 4]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (92,6 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (89,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (82,4 %), forêts (10,2 %), zones agricoles hétérogènes (7,4 %)[20]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].  Voies de communication et transportsRisques majeursLe territoire de la commune de Campoussy est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque particulier, le risque radon[21],[22]. Risques naturels Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau du bassin de l'Agly[23]. Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des glissements de terrains, soit des chutes de blocs[24]. Risque particulierDans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Campoussy est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[25]. ToponymieCampo Ursino, Camporcy, Campourcy, Champ de l’Ours, sur un plateau à vocation pastorale, Campoussy émerge en moyenne montagne. En occitan, le nom de la commune est Camporsin. Campoussy se situe dans la zone linguistique occitane, où la voyelle "u" est prononcée [y] et non [u], ce qui est un fait reconnu par les chercheurs, occitanistes[26] comme catalanistes[27]. La première mention du nom est Campo Ursino en 965, et fait référence à un nom de personne Ursinus, et non à un ours[28]. HistoireMenhirs et dolmens attestent d’une occupation très ancienne des espaces. Le paysage est marqué par les différents siècles. Plus près de nous les vestiges de Séquerre (ou Séquère) et du château de Palmes se dressent non loin du village, le premier au sommet d’une crête, le second se détachant dans la végétation, signes d’un Moyen Âge en expansion démographique. Au Xe siècle, l'abbaye de Saint-Paul-de-Fenouillet reçoit Campoussy du comte Sunifred II de Cerdagne qui détient le comté de Fenouillèdes. Dans les pays de langue d’oc, l’adage « pas de terre sans seigneur » n’a aucune valeur. C’est plutôt « pas de seigneur sans titres ». Dans de nombreuses paroisses, les alleux — les terres non soumises aux droits seigneuriaux — sont souvent plus importants que les terres seigneuriales. C’est le cas à Campoussy. Par ailleurs, de nombreuses paroisses n’ont aucune organisation. Le curé n’a aucun pouvoir. Il n’est que le guide spirituel des habitants. Certes, le dimanche, il annonce aux fidèles les édits royaux, mais c’est tout. L’intendant n’a donc aucun interlocuteur dans les paroisses, d’où la volonté royale de doter chaque communauté d’une organisation administrative à l’image du pouvoir royal très centralisé. À Campoussy, la volonté royale s’exprime par la désignation d’un consul en 1686 : le premier est Antoine Uteza. La désignation du consul se fait à plusieurs niveaux par tirage au sort parmi les propriétaires les plus importants, en principe le matin du jour de Noël après la messe. 1686 est le début de l’histoire administrative du village qui se traduit par des actes. Uteza décide la réalisation de la place et d’une fontaine d’eau douce (non identifiée). En 1367, on dénombre neuf feux au village. L’abbé Théodore avance 600 habitants dans la deuxième moitié du XVIIIe. En 1750, le curé Condance dispose de 900 livres de revenu. La taille représente 935 livres. Le village abrite trois maréchaux (mulets et ânes), un tailleur et un tisserand. La communauté est prospère. Les activités les plus importantes étant la vigne, les prairies et l’élevage du mouton. Le , la commune de Campoussy intègre la Communauté de communes du Conflent. Politique et administrationCantonDès 1790, la commune de Campoussy est incluse dans le canton de Sournia, qu'elle ne quitte plus par la suite[29]. À compter des élections départementales de 2015, la commune est incluse dans le nouveau canton de la Vallée de l'Agly. Administration municipaleListe des mairesPopulation et sociétéDémographie ancienneLa population est exprimée en nombre de feux (f) ou d'habitants (H). Démographie contemporaineL'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[33]. En 2022, la commune comptait 42 habitants[Note 3], en évolution de +10,53 % par rapport à 2016 (Pyrénées-Orientales : +3,92 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

EnseignementManifestations culturelles et festivités

SantéSportsÉconomieEmploi

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 28 personnes, parmi lesquelles on compte 56,7 % d'actifs (40 % ayant un emploi et 16,7 % de chômeurs) et 43,3 % d'inactifs[Note 4],[I 5]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département. La commune est hors attraction des villes[Carte 2],[I 8]. Elle compte 2 emplois en 2018, contre 7 en 2013 et 12 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 11, soit un indicateur de concentration d'emploi de 16,7 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 43,9 %[I 9]. Sur ces 11 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 2 travaillent dans la commune, soit 17 % des habitants[I 10]. Pour se rendre au travail, 83,3 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 8,3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 8,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 11]. Activités hors agricultureDeux établissements[Note 5] seulement relevant d’une activité hors champ de l’agriculture sont implantés à Campoussy au [I 12]. Agriculture

La commune est dans les Fenouillèdes », une petite région agricole occupant le nord-ouest du département des Pyrénées-Orientales[40]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 7] sur la commune est l'élevage de bovins, pour la viande[Carte 3]. Une seule exploitation agricole ayant son siège dans la commune est recensée lors du recensement agricole de 2020[Note 8] (six en 1988). La superficie agricole utilisée est de 132 ha[42],[Carte 4],[Carte 5]. Culture locale et patrimoineMonuments et lieux touristiques

L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1950[43]. L’église primitive romane (première mention au début du XIVe siècle) a été bâtie fort probablement par les moines de l'abbaye Saint-Michel de Cuxa, à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe, comme celles de Séquère (Séquerre), de Palmes et une autre près de Sournia. L’édifice jouxtait le château primitif bâti sur l’emplacement de l’église actuelle. Il y a contre cette chapelle une maison à cuisine voûtée qui a pu être autrefois sacristie. De l'église romane proprement dite, il subsiste encore l'abside, sur la droite de l'édifice actuel, et surélevée à une époque postérieure. Elle est décorée d'une frise de dents d'engrenage. D'autres pans de murs semblent subsister, intégrés à la construction actuelle. L’église récente, édifiée perpendiculairement à l'édifice roman vers 1785, est de style gothique méridional : large nef voûtée sur croisées d'ogives, chapelles latérales. L’abbé Roger, prêtre local, très cultivé et très bon pour les pauvres auxquels il laissa un legs, est l’architecte et le donateur principal. Le dimanche matin, chaque paysan, une heure avant la messe, apportait la pierre qu’il avait trouvée dans les champs durant la semaine et le curé avait choisi la sienne et la portait. Les briques montèrent d’’Ille à dos de mulet par un sentier. La façade et le clocher, tous deux de style baroque, sont très pittoresques. À l'intérieur, le retable, du milieu du XVIIe siècle (classé monument historique), est tout à fait remarquable : au centre, un panneau : feuilles d’or sur bois, ainsi que les deux portes au-dessus qui constituaient avec le panneau une armoire pour l’ostensoir et le Saint Sacrement. Origine espagnole. La même armoire se trouve à Angoustrine dans son état primitif. La partie qui entoure le motif central est en plâtre doré, on y trouve Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne.

Au lieu-dit de Palmes, au sud de Campoussy, subsistent les ruines du château du même nom, bâti à l'époque médiévale. À proximité immédiate se trouve la chapelle Saint-Just. Datant vraisemblablement du XIIe siècle, restaurée au XIXe siècle, elle est constituée d'une nef unique, voûtée en berceau brisé, et terminée par une abside semi-circulaire. Le clocher mur domine, privé de sa partie supérieure, la façade occidentale. Personnalités liées à la communeHéraldiqueLe blason est aussi choisi par le consul, en 1696. Il se décrit ainsi : d’azur, à un pal componé d’argent et de gueules de huit pièces. Il est celui de la communauté des habitants du village et non pas celui de la paroisse. C’est un blason civil, très rare pour le XVIIe siècle. L’explication est à trouver dans l’histoire politique du village en relation avec la politique du royaume. L’affirmation de l’existence d’une communauté serait la lointaine manifestation de la politique centralisatrice de Louis XIV. Une des lectures possibles de ces armes est : l’azur = le royaume ; le pal divisé en huit pièces = les alleux ; les gueules = les terres du seigneur. Ce qui peut vouloir dire « le territoire de Campoussy appartient bien au royaume mais est partagé également en terres libres (alleux) et en terres seigneuriales ».

Voir aussiBibliographieArticles connexesLiens externes

Notes et référencesNotes et cartes

RéférencesSite de l'Insee

Autres sources

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![Campoussy[6]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Brosen_windrose-fr.svg/80px-Brosen_windrose-fr.svg.png)