|

Estrada romana A rede de estradas romanas (em latim: viae; singular: via) constituía o sistema viário mais eficiente e duradouro da antiguidade. É um dos melhores símbolos da grandeza da civilização da Roma antiga, ainda bem visível hoje (embora muita delas estejam cobertas por rodovias modernas), não só por ter construido estradas muitas vezes ré-aproveitando rotas proto-históricas mas por ter criado uma densa rede com um sistema de estações de serviço aos viajantes, demais com soluções arquitetónicas inovadores como grandes pontes de pedra e túneis edificados com ferramentas rudimentares. Demonstrando um grande progresso e domínio na área da engenharia, do planeamento, da logística e em várias tecnologias. Essa vasta rede nasceu por motivos estratégicos, no início só para assegurar a defesa da cidade de Roma, mas desenvolveu-se e abrangeu toda a Itália e depois todo o império, não só para permitir as conquistas pelo rápido movimento das legiões, mas sobretudo para cimentar a sua unificação, propiciando fluxos económicos, canais de informação e intercâmbios culturais que gradualmente moldaram o Império.[1] Segundo o Itinerário Antonino havia 372 grandes itinerários numa extensão de 53 638 milhas romanas, ou seja, uma rede entre 80 000 e 100 000 quilómetros de vias principais[2] que criaram um mundo novo assim descrito por um grego:

A partir do reino de Augusto a rede viária tornou-se um símbolo do poder imperial,[1] dedicada sempre ao uso da tropa, mas também aos funcionários imperiais, mensageiros do Curso público, comerciantes, viajantes e enfim peregrinos. Paradoxalmente a rede de estradas que foi fundamental na afirmação do Império romano também precipitou o seu fim, facilitando as grandes invasões bárbaras. História

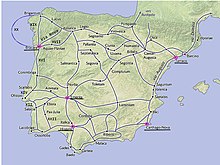

As primeiras vias romanas: um equipamento estratégicoAté 400 a.C. os romanos utilizavam caminhos de terra para deslocar-se da sua capital às cidades vizinhas. O ataque gaulês de Breno, em 390 a.C., que se revelou desastroso para os romanos, mostrou a ineficácia do sistema defensivo de Roma, devido principalmente à lentidão de movimentação das tropas sobre o que eram apenas caminhos pouco aptos para se mover. A necessidade de melhor defesa, junto com a vontade de expansão e de hegemonia sobre a Itália, levou a República Romana, ainda frágil e ameaçada, a pôr em questão estruturas escassamente adaptadas a esses desejos, pois era preciso rotas sólidas. Estes eixos permitiriam uma circulação mais rápida e segura, mas sobretudo facilitariam a mobilidade das tropas. A primeira via foi criada em 312 a.C., por Ápio Cláudio Cego, para unir Roma e a cidade de Cápua: foi a denominada Via Ápia. Em finais da República, o conjunto do território da península Itálica estava dotado com grandes artérias, ostentando cada rota o nome do censor que a criara. Estas vias não estavam pavimentadas salvo excepcionalmente: no interior das cidades e nas suas proximidades (excepto a Via Ápia, que fora progressivamente lajeada em todo o seu percurso). A expansão da rede viária: um equipamento comercialÀ medida que se expandiu o Império, a administração adaptou o mesmo esquema nas novas províncias. No seu apogeu, a rede viária romana principal atingiu, tendo em conta vias secundárias de menor qualidade, cerca de 150 000 quilômetros. Os comerciantes romanos viram logo o interesse desses eixos viários. Distintamente de outras civilizações mediterrânicas que fundaram o seu desenvolvimento comercial quase unicamente a partir dos seus portos, os romanos utilizaram a sua rede de estradas em paralelo com a sua frota comercial. Isto favoreceu os intercâmbios no interior continental, provocando uma expansão mercantil fulgurante. Regiões inteiras especializaram-se e comerciaram entre si (vinhos e azeite na Hispânia, cereais na Numídia, cerâmicas e carnes na Gália, por exemplo). Note-se que extensão e funcionalidade desta rede de estradas perdurou muito para lá do fim do império, seja com muitas estradas actuais seguindo o traçado romano ou até em ditados populares como " quem tem boca vai a Roma" ou "todos os caminhos vão dar a Roma". O sistema viário romanoA rede viária romana é muito bem hierarquizada por documentos jurídicos, num texto, inserido no Digesto, de Ulpiano, jurista do século III, encontramos a definição seguinte:

viae publicaeUma via publíca é definida muito simplesmente em termos jurídicos pela frase seguinte:

Estas são as principais vias do Império, as principais artérias da malha viária, ligando as grandes cidades entre si. Essas vias públicas também são chamadas de viae praetoriae (estradas pretorianas), viae militar ou viae consulares. Era o Estado que financiava a construção, mas exigia uma contribuição dos municípios e dos proprietários das herdades atravessadas, a quem cabia assegurar a sua manutenção[3]. A gestão da manutenção das vias é entregue o curador viarum, um funcionário público. Sabemos por Suetónio que a partir de Augusto as vias militares eram também usadas pelo Curso público ou seja pelo serviço dos correios do estado. [nota 3] Alguns exemplos das principais vias públicas : via Appia, de Roma a Brindisi; Via Nova de Braga a Astorga. As viae vicinalesSão estradas secundárias de ligação duma viae publicae os vici (um vicus é um grande aldeia), de duas vias principais entre elas ou vilas médias entre elas ou enfim uma vila a uma cidade importante. Em volta de algumas cidades, de novas colónias, as vias vicinales formavam uma grade apertada para dar acesso aos campos, no quadro da centuriação das terras agrícolas. Elas são da inteira responsabilidade dos magistrados do pago. E obviamente constituem a maioria das estradas da rede viária. Exemplo: Via de Braga para Monção. As vias privadasLigavam as grandes propriedades agrícolas (villae) as suas terras ou as viae vicinales ou publicae. Eram privadas, financiadas e concertadas pelo proprietário mas o acesso era público.[4] ConstruçãoNicolas Bergier, um advogado francês do séc. XVII, foi um dos primeiros a estudar as vias romanas, com um trabalho notável, em particular de arqueologia. No entanto não tendo fontes primárias, ele procurou na obra De architectura, dedicada a construção civil, de Marco Vitrúvio Polião na parte consagrada a pavimentação das casas e pátios, um paralelismo com a construção das vias e assim contribui, de forma involuntária, a criar vários mitos em volta da construção das vias romanas. Alguns dos seus seguidores, como Hubert Gautier (1721)[5], ajudando a tornar essas vagas correspondência por uma similitude.[6]  A primeira ideia falsa generalizada é que todas as vias romanas eram pavimentadas. Ora, na realidade, é o contrario, poucas vias romanas eram calçadas.[6] Porque ficava mais caro e a construção necessitava de mão de obra especializada, era mais demorada, era desnecessária e inconfortável para o coches, escorregadio para os animais, e desgastante para os cascos dos cavalos que ainda mais não estavam ferrados na época. Por isso as estradas tinham três tipo de configuração: vias de terra (viae terrenae), vias com cascalho ou gravilha (glarea) e vias empedradas ou lajeadas (via lapide strata).[nota 4][1] A configuração da via era independente da sua categoria, uma via consular podia não ter pavimento além da terra e uma pequena via privada podia ser pavimentada com cascalho e cacos, por exemplo o caso dum pequena via privada de Braga: "O pavimento desta calçada (privada) era formado por uma amálgama de pedra miúda e fragmentos de tijoleira, ou tégula, mais ou menos compactados, assente na arena granítica",[7] ou mesmo quiçá ser empedrada. Sendo que uma via principal não era homogénea ao longo do seu percurso e podia ter várias configurações, pavimentada nas grandes aglomerações, e nos locais mais movimentados, nas zonas ribeirinhas de passagem a vau, em algumas descidas mais inclinadas sensível aos enxurros e em terra ou terra e cascalho na maior parte da sua rota. Demais, as estradas romanas pavimentadas como as conhecemos hoje, só existem desde do tempo de Augusto, mesmo nas grandes cidades as ruas eram antes pavimentadas com pequenas lajes ou com cascalho.[8] Outra ideia falsa, é que as estradas eram estratificadas em 4 camadas segundo o modelo descrito por Vitrúvio para as casas [nota 5]:

Então que na realidade o numero de camadas é variável e depende da dureza do terreno, pode no limite não ter nenhuma como em alguns locais da Via nova onde a via assenta diretamente no substrato rochoso, que foi rasgado pelos construtores romanos, com as anfractuosidades do solo preenchidas com terra e pedras.[11] Ou pelo contrario, ser muitas, conforme as sucessivas obras de manutenção. Como por exemplo o caso da via Flaminia, entre Roma e Ariminum, que apresenta no seu último troço entre Riccione e Ariminum, duas estruturas sobrepostas. A primeira datando de G. Flaminio, em 220 a.C. e a superior, do restauro de Augusto em 27 a.C., ambas formadas por várias camadas bem compactadas de cascalho pequeno e cal, às vezes intercaladas com camadas de argila ou areia.[8] O próprio Bergier estudou uma via perto de Reims com 6 camadas, bem diferentes da teoria de Vitúrvio, com uma camada de pedras chatas de 27 cm presa num cimento, uma segunda camada de 30 cm de pedras chatas, recoberta por 10 cm duma terra russa (barro?), o todo que ele define como duplicis Statuminis ou seja umas duplas fundações, por cima outra camada de 27 cm de seixos pequenos e muitos pequenos de 3 ou 4 cm a 1 cm de diâmetro num cimento bem duro, a última camada de 27 cm [nota 7] é de pedras mais grossas. Faltando descrever a sexta camada da summum dorsa[12]. De facto, a descrição de Vitrúvio não correspondendo as vias romanas, e não existe hoje, nenhum tratado ou outro documento romano sobre a construção das estradas, além do poema ‘’Silvae’’ de Estácio onde ele descreve brevemente a construção da Via Domitiana [8]

No entanto, não há um único padrão para o modelo construtivo das estradas. Por isso não existe nenhum modelo teórico da estrutura duma via romana. Ela depende da configuração do terreno, da sua dureza, dos materiais, e da mão de obra disponível.[13] Por exemplo na Itália, praticamente todas as vias principais são mais ou menos sobre elevadas relativamente ao solo, com uma valas de escoamento das águas pluviais nas laterais, o piso convexo é constituído por uma camada de cascalho fino e argila ou cal compactada. Essa camada está assente noutra de 30 ou 40 cm de espessura de cascalho e/ou seixos ligados com argila ou areia, as vezes com cacos.[8] Em alguns casos pode haver uma terceira camada inferior de fundação. Mas há configurações diferentes como:

No caso das vias urbanas, elas tinham em regra geral a seguinte configuração: o pavimento era feito com blocos de pedra (basalto ou outras) sobre uma camada de cascalho de pequena ou média dimensão (raramente reforçada por cal) ou argila simplesmente compactada (por vezes também misturados com brita ou tijolo pisado), que enchia a fossa (gremia) não muito profunda e delimitada entre duas fiadas de blocos de pedra de suporte (umbones). Estas serviam para delimitar o leito da estrada duma largura média entre 4 e 5 m, dos passeios em terra batida ou às vezes pavimentados com seixos, ligeiramente elevada em relação à superfície da estrada e de largura variável.[8] Em Portugal, a título de exemplo, um outro corte da via XVIII permitiu descobrir 3 camadas, a primeira de areia de core escura e muito consistente formava o pavimento, a segunda era de seixos e areia fluvial, e a terceira era outra camada semelhante a precedente a não ser pela qualidade da areia por ser mais grossa. Por baixo havia um deposito natural de pedras, juntas nesse lugar pela vertente da encosta. Outras partes da via em decline ou nas margens dum vau são lajeadas.[11] As vias não são sobre elevadas por isso não há umbones pedras de sustento nem tão pouco valas para drenagem das águas nas laterais, menos raras exceções. No entanto havia uma grande preocupação com o escoamento da água, com um sistema de drenagem adaptado a situação. Os materiais utilizados na construção eram diversos e dependia da disponibilidade da zona limítrofe, basalto e calcário no Lacío, areia e barro, sílex e seixos do mar na costa, sílex e calcário, cal, seixos dos rios quando não havia outras pedras.[6] A largura também é muito variável, se encontramos na Itália vias com duas faixas de rodagem bem largas como a via dell’Arzeron della Regina com cerca de 30-36 m de largura na base e um piso de cascalho largo de 18 m na parte superior, com uma elevação de 4 m acima do solo.[8] Em Portugal elas são todas estreitas tanto as vias principais como obviamente as vias privadas[nota 9], só com uma faixa, e a inclinação chega aos elevados 15% perto da Torre de Centocelas (Colmeal da Torre).[14]

Os construtores romanos Se algumas vezes o curator viarum, funcionário imperial, entregava a construção duma estrada a um empreiteiro, em muitos casos a obra era realizada, em várias secções, por militares com uma ou várias Legiões, que deixarem a sua marca em miliários, pedras ou tijolos como no Padrão dos Povos em Chaves com a Legião VII Gemina Felix, ou na ponte do Diabo de Martorell com a atestada intervenção das legiões IV Macedonica, VI Victrix e X Gemina. Os soldados assim encontravam uma ocupação (justificação dada por Tácito para quem os chefes estavam ansiosos para salvá-los da ociosidade em tempo de paz) e como já estavam pagos, reduzia em muito o custo da construção[15]. Eles asseguravam tanto o: transporte dos materiais, como a fabricação de boa parte deles (tijolos, adobes, silhares...); A mão de obra para a fabricação dos engenhos (guindaste), escavações e aterros; As construções (pontes,tuneis...) e a engenharia, dirigida por um arquiteto, também militar. No seio deles, dois arquitetos lusitanos que realizarem obras importantes na Hispânia, Gaius Sevius Lupus, de Aeminium (Coimbra) que ergueu o farol de Hércules na Corunha, e Caio Iulius Lacer que foi o construtor da ponte de Alcântara.[16] Em detalhe os profissionais que trabalhavam nas construções eram os fabris operários especializados como os lapidarii que trabalhavam a pedra, os marmorarii especializados na pedra mármore todos eles soldados, sob as ordens dos praefectus fabrum (prefeito dos artesãos, um oficial militar), os mensoris, que realizavam trabalhos de medição (no exército eram conhecidos por Castrorum metator ou castrorum mensor), os que manuseavam os dispositivos de nivelamento: o decempedator, o compedator e o gromaticus, que utilizavam, o decêmpeda, o pes ou o groma, enfim os aquileges e calculatores que manuseavam o ábaco, um dispositivo de cálculo usado naqueles tempos.[16] Os demais trechos eram construídos por escravos, colonos de latifundiários vizinhos e presos. Contrariamente à ideia geralmente aceite, a via romana não obedecia a um padrão único mas sim a um conjunto de troços de mais ou menos boa qualidade e mais ou menos bem conservados. Passagem de cursos de águaPara evitar ao máximo os desvios, os engenheiros romanos desenvolveram um conjunto de construções para a travessia dos rios. VausAs vias geralmente cruzavam os rios em Vaus. Na maior parte das vezes sem arranjos específico, os seixos e arreia do rio bastava, no entanto as vezes, a área era pavimentada. Em vaus de grande passagem havia pavimento feito com blocos encaixados de grande aparelhagem, muro de contenção, depressão para canalizar a água e mesmo um passadiço. Pontes Ponte de barcosPara a travessia dos cursos de água mais largos, os romanos tinham concebido pontes flutuantes (em latim pontones ) com estacas de ancoragem no próprio curso de água, permitindo uma melhor estabilização da ponte.[17] Pontes de madeiraAs primeiras pontes romanas eram de madeira, evoluíram para pontes mistas e depois para pontes de pedra que eram geralmente reservadas para grandes eixos, ou perto das grandes cidades. A maioria das pontes eram de madeira, assente em estacas.[18] Pontes mistasPara aumentar a resistência, os pilares eram feitos de pedra, mas o tabuleiro da ponte era de madeira. Existia também outro tipo de pontes mistas de pedra e tijolo.[19] Pontes de pedraO arranjo mais espetacular das estradas romanas foi a construção de pontes de pedra sobre cursos de água de largura média. Eles permitiam a continuidade do tráfego em todas as circunstâncias, por exemplo durante os períodos de inundação. Essas obras milenárias ainda hoje são utilizadas ou, após a sua destruição, as suas fundações foram reutilizadas para construções posteriores e serviram de modelo aos mestres pedreiros durante séculos. Para construir uma ponte inteiramente em pedra foi preciso dominar perfeitamente a técnica do arco de pedra, para tal, os romanos aperfeiçoaram as antigas técnicas arquitetónicas gregas.[20] Dependendo da largura a ser atravessada, as pontes podiam ter um arco isolado ou contar com vários arcos. Neste último caso, os pilares poderiam ser protegidos por talhamares, evitando que, durante as cheias, objetos flutuantes se acumulassem contra os pilares da ponte.[18] BarcosO sistema de barcos, responsáveis pelo transporte de passageiros e mercadorias de uma margem à outra, também foi bastante utilizado. Túneis Embora sejam poucos, mas existem alguns túneis rodoviários romanos. Verdadeiras obras de arte e de engenharia, ainda que mais discretos que as pontes, sua construção foi muito mais complicada para a limitada tecnologia romana. Os romanos dominavam as técnicas de perfuração e rutura de rochas, pondo-as habitualmente em prática na escavação de galerias de minas e de aquedutos. A sua disposição tinham ferramenta manual, como maças, ponteiros, picaretas..., cuja forma era similar à dos instrumentos atuais. Demais, usavam a dilatação-contração para romper determinadas rochas, aquecendo-as com fogueiras vivas, para arrefece-las bruscamente com água até conseguir a rutura. Também conheciam as propriedades do vinagre para debilitar rochas calcárias, para isso esculpiam sulcos na pedra e derramavam ácido acético quente e deixavam atuar, debilitando a pedra. Mas como nos explica Plínio, o Velho essas técnicas não eram usadas em túneis muitos profundos por causa dos vapores e dos fumos.

Como exemplos, de grandes túneis, temos o túnel de Furlo escavado no calcário dos Apeninos com um comprimento de 38 m, 5,5 m de largura por uma altura de 6 m[21], para a Via Flamínia, entre Roma e a costa do Adriático. De perfil curvado foi escavado em 223-220 aC. e renovado durante o reinado de Vespasiano em 76 dC. Ou a Crypta Neapolitana túnel acabado em 37 aC. da autoria de Lucius Cocceius Auctus , no tempo de Marco Vipsânio Agripa[22] com 711 m de comprimento, em Nápoles.[23] A manutençãoNa sua obra Siculus Flacus, um agrimensor romano do século I, descreve também uma rede viária bem hierarquizada, mas acrescenta algumas indicações sobre a construção e manutenção das vias.

Além dos proprietários de terrenos adjacentes as vias, alguns prisioneiros eram condenados em trabalhos comunitários nas termas, na limpeza de esgotos e na reparação das ruas e das vias.[1] Marcos miliários Os miliários (do latim: miliarium, de milia passuum, "mil passos") São colunas de base retangular e de altura variável, rondando, em média, os dois metros de altura e uns 40 centímetros de diâmetro, pesando até duas toneladas. Eram marcos colocados ao longo das estradas do Império Romano, para indicar as distâncias, normalmente contadas em milhas romanas com cerca de 1480 metros. Foi talvez à partir do ano 123 aC. com a lei Sempronia viara de Caio Graco, ligada a uma importante reforma agrária, que a implementação dos miliários se generalizou, tornando~se obrigatória.[24] No fuste estava gravado, ou pintado, informações praticas como o número de milhas desde do ponto de partida, a capita viarum, que ficava em principio no centro (Fórum) da cidade mais importante dos dois extremos, e a indicação dum eventual limite geográfico determinado, bem como outras informações de carácter político, como a denominação do imperador e os seus títulos, as suas grandes vitórias, e enfim em algumas vezes, informações sobre trabalhos viários feito a mando do Imperador, com o nome dos responsáveis pela construção ou manutenção da estrada. Como exemplo a seguinte inscrição do miliário do ano 43 d.C. de Valença do Minho:

Dos 10 000 miliários conservados ou registados cerca de 400 estão em território português na sua grande maioria nas vias a norte do Douro.[25] Atualmente, são os miliários que permitem aos arqueólogos e historiadores estimar os trajetos das antigas estradas romanas, pelo que se tornavam valiosos documentos. As suas inscrições foram compiladas no volume XVII do Corpus Inscriptionum Latinarum. PortagensEmbora a maioria das vias eram de acesso livre, algumas tinham portagens. Uma dessas exceções era a via no Egito entre o Mar Vermelho e Coptos, no Nilo. Talvez por ser muita insegura, por ser uma via de difusão de produtos de luxo e de necessitar assim de mais efetivo militar. O preço dependia curiosamente da profissão, por exemplo por volta de 90 d.C., um capitão de navio pagava 8 dracmas, um marinheiro 5, uma cortesã 108, uma mulher de soldado 20, e um carro pequeno 4.[1] VelocidadesA viagem média a pé é de cerca de 20 milhas romanas/dia, ou cerca de 35 km. O transporte por carruagens e animais de carga, como bois e mulas, é muito mais lento: têm uma velocidade média de 2 a 3 km/h mas só durante cinco horas por dia, sendo o resto do dia dedicado à alimentação e ao descanso.[26] O curso publico (correios) assegurava a rapidez e a regularidade das transmissões, com uma velocidade estimada de cinco milhas por hora, ou seja 75 km por dia,[27] mas podia dobrar em caso de notícias urgentes.[28] Autores antigos mencionam recordes: o de Tibério juntando-se a seu irmão Druso em seu leito de morte na Germânia, e que viajou 200 milhas em vinte e quatro horas ( 300 km ) sem parar, é um exemplo frequentemente citado.[29] Equipamentos da vias consularesPrincipalmente para os mensageiros do Curso Público, a administração romana desenvolveu uma vasta rede de estações rodoviárias (stationes) ao longo das principais vias,[30] como fortes para garantir a segurança. Estações viáriasHavia dois tipos de estações públicas ao longo das vias sem contar com estabelecimentos privados:

As mansiones de maior afluência podiam dar origem a uma aglomeração[34]. Construções militaresAo contrário do que se pensa, a via romana, pelo menos em princípio, não era um vetor de tráfego intenso e diversificado de peões, cavaleiros e carruagens. O cursus publicus — o serviço postal do Império Romano — era, (juntamente com o exército) o principal beneficiário e utilizador prioritário das principais vias romanas, utilizava estas estações para a entrega rápida de mensagens e notícias. A segurança nessas vias era relativa, daí a necessidade de construção de fortes e acampamentos militares, desempenhando funções de vigilância policial do Império.[35] Monumentos sagrados Como hoje ainda encontramos Alminhas ao longo dos caminhos e estradas de Portugal. Para o conforto espiritual e para serem colocados sob a proteção dos deuses tutelares, os caminhantes romanos encontravam regularmente locais de culto como templos, altares (Edícula) com representações de deus[nota 12] ou aras com uma inscrição dedicada a essas mesmas divindades protetores, as Lares.[10] Lares compitais nos cruzamentos de vias (compitum quer dizer cruzamento em Latim[10]), ou Lares Viales ao longo das estradas, e ao pé das portas das cidades,[36] para a proteção dos viajantes. Eles apelavam para Mercúrio, deus do comércio e dos viajantes, Diana, guardiã das estradas ou outras divindades locais. Ali eram feitas oferendas monetárias ou ex-votos, sacrifícios, etc. Principalmente durante a celebração anual da Compitália. Mais grandiosos e muitas vezes erguidos para a glória dos seus doadores, sejam imperadores ou endinheirados, os mausoléus e arcos do triunfo (ver, em cima, foto da Ponte de Alcântara) testemunham ainda hoje a admirável arquitetura romana. Documentos rodoviáriosItinerário de AntoninoO Itinerário de Antonino é um registo das vias com as etapas e as distâncias entre elas. Foi redigido pela primeira vez durante o reinado de Caracala (de onde tira o nome, sendo Antonino a gens de Caracala), depois provavelmente remodelado durante o tempo da Tetrarquia, no final século III, porque evoca Constantinopla .  A tabula PeutingerianaA tabula Peutingeriana, ou tábula Teodosiana é um mapa viário do Império Romano, cópia feita por um monge alsaciano no século XIII, a partir dum documento produzido no século V com fontes mais antigas. Doado ao humanista Konrad Peutinger, encontra-se hoje na biblioteca de Viena, na Áustria. Em 11 folhas a tábula representa o mundo conhecido da época, da Inglaterra ao Norte da África e do Atlântico à Índia. Outros documentos

Existiam outros documentos, mais precisamente centrados num percurso. É o caso, por exemplo, das rotas de peregrinação a Jerusalém como as de Eusébio de Cesaréia, de Nicomédia ou de Teógnis de Nicéi do século IV, com as etapas (Mansiones) e as milhas entre elas. Os diferentes veículos da época romanaOs meios de transporte são conhecidos sobretudo através de fontes literárias, iconográficas e epigráficas que permitem a sua comparação com raros achados arqueológicos.[38] Os deslocamentos eram feitos a pé ou com animais de carga, montarias e animais de tração atrelados a um veículo, o veículum. Havia 3 genros de veículos nas vias romanas, os carros de carga, os veículos de transporte de passageiros e enfim os do Estado. Os carros de carga

Os coches de passageiros

Os veículos do Estado

Benna (carro para muitos passageiros), capsus (carro fechado), colisatum, ploxenum, tensa (carro sagrado de aparato) e a lectica (liteira) eram outros meios de transporte utilizados pelos romanos.[40] Técnicas de prospeçãoLevantamentos no terreno e estudos cartográficos minuciosos permitem de encontrar o traçado das estradas esquecidas. Como também, técnicas de prospeção mais sofisticadas, usadas cada vez mais, como por exemplo, o estudo das fotografias obtidas por satélites (como por exemplo o Sentinel-2A lançado no quadro do programa Copernicus) e que tem a vantagem de ser de graça, a muito cara fotografia aérea, a termografia e sondagem de resistividade elétrica. Mapas e cadastros antigos servem como um valioso complemento para seguir a rota das vias romanas. Os seus traçados (encostas e fossos de vedação correspondentes aos limites das parcelas) permitem materializar o percurso das vias antigas, por vezes tomados por estradas modernas.[41][42] A retidão do traçado de uma estrada, a presença de aldeias remotas, sucedendo-se a antigas vilas romanas (quintas), dão muitas vezes um primeiro indício. Na montanhas, a retidão é impossível, mas manter a altura é outro dos princípios dos engenheiros romanos. As estradas romanas evitavam ao máximo vales e baixios, preferindo seguir a eventual linha de água a meia encosta.[43] A informação obtida é depois entrada numa base de dados, e o resultado é publicado sob a forma dum atlas[44] como por exemplo o DARE (Digital Atlas of the Roman Empire) da Universidade de Gotemburgo na Suécia.

A toponímiaA toponímia é uma fonte importante de informação, nomes de lugares, de aldeias ou de caminhos como " estrada velha, Esculca, Padrão ou Padrões, Arco ou Arcos, Carreira"...[45] indicam a possibilidade de passar por perto uma estrada antiga, e porventura uma antiga via romana. Lista de estradas consulares  Itália

Estradas transalpinas que partem da Itália

França

Espanha e Portugal

Portugal

Espanha

Grécia

Reino UnidoSuíça

Ver também

Notas

Referências

Ligações externasInformation related to Estrada romana |