|

仏教の歴史 仏教の歴史(ぶっきょうのれきし)は、紀元前6世紀に始まり、今日現存する宗教のなかも最古の部類である。仏教は、ゴータマ・シッダールタの教えを基に、マガダ国(摩訶陀国。梵: Magadha。現在のインドのビハール州に存在)を中心とした古代インドの東部地域において発生した。その後、インド亜大陸の北西部を経て中央アジアや東アジアに展開、また東南アジアにも展開し、各地域の文化に多くの部分に影響をおよぼした。 仏教の歴史は、数多くの活動や分裂、大乗仏教 (梵: Mahāyāna) 、上座部仏教 (梵: Sthaviravāda) 、密教などの学派およびその発展や衰退の対比のなかに特徴が見られる。 仏陀の生涯 ゴータマ・シッダールタ(仏陀、梵: Gautama Śiddhārtha)は仏教の歴史的創始者である。初期の文献によれば、彼は古代インドのコーサラ国領にある釈迦族(巴: Sakka)の小国(現在はネパール国内)に生まれた[1]。このことから、彼は「釈迦牟尼(シャカムニ)」(釈迦族の聖者、梵: Śākyamuni)として知られた。釈迦族は氏族の会議体によって統治されており、ゴータマは支配氏族のひとつに生まれたため、バラモン(婆羅門)[2]と話す時には自らをクシャトリヤ[3]と称した[1]。初期の仏典では仏陀の生涯は描かれていないが、紀元前200年頃以後の文書では様々な神話的脚色を含んだ伝記(本生譚、本生経)が残っている[4]。これらの文書に共通して、ゴータマが氏族の長としての人生を放棄したこと、禁欲的な修行者(沙門)として一定期間生活して様々な師のもとで学んだ後に、禅定(瞑想)によって涅槃(煩悩を滅すること)と菩提(仏の悟りの智慧の覚醒)を得たこと、が描かれている。 35歳の時に悟りを得てから80歳で入滅(死去)するまでの45年間、仏陀はインド中央部のヒンドゥスターン平野(ガンジス川およびその支流の流域)をまわり、カースト制度の中の様々な階層の人々に教えを広め、僧侶を僧団(僧伽)に参加させた。仏陀は弟子(仏弟子)をインド全域に派遣し教えを広めさせた。仏陀はまた尼僧の僧団を形成した[5][6]。仏陀は仏弟子に対し、行った先の地域の言葉で教えを広めることを求めた[7]。仏陀は、シュラーヴァスティー(舎衛城、梵: Sāvatthī[8])、ラージャガハ(王舎城、梵: Rājagaha[9])、およびヴァイシャーリー(毘舎離、梵: Vāiśalī[10])の近郊にいることが多かった[6]。仏陀が80歳で入滅するまでに、数千人が彼に付き随った。 仏陀の入滅後 400年間の間に、仏教には様々な活動が見られた。部派仏教(今日、上座部仏教だけが現存している)の成立、および大乗仏教、密教および横断的な部派の成立である。新しい経典が受け入れられ、古い技術が改訂された。 仏教に帰依する者のことを「仏教徒」と呼ぶが、古代インドでは「シャキヤン」(Sakyan)もしくは「シャキャビクス」(Sakyabhiksu) と自称していた[11][12]。 仏教学者のドナルド・S・ロペスは、仏教徒が自らを「バウッダ」(Bauddha)と呼んでいたと主張している[13]。一方、宗教文学者のリチャード・コーエン(Richard Cohen)は、「バウッダ」は外部の人間が仏教徒を呼ぶのに用いる言葉であると主張している。[14]

29歳までは王子として生きていたお釈迦様ですが、人生の真実を追究するために出家します。修行を乗り越えて35歳で悟りに達し、仏陀となります。それから80歳までインドの各地で教えを説き、その後入滅しました。入滅とは、お釈迦様や高僧の死に対して使われる言葉です。 初期仏教→詳細は「初期仏教」を参照

仏陀の死後、僧伽(僧侶の集団。サンガ、 梵: Saṃgha)はガンジス川流域の中央部に残り、古代インド世界に徐々に広まっていった。資料では様々な僧伽が記録されており、それぞれの僧伽では口頭で伝えられた仏陀の教えを暗唱し体系化していったと同時に、集団における規律上の問題を解決していた。現代の仏教学は、このような伝統的な説明の正確性と史実性に疑問を呈してきた[15]。 第1回の仏教徒の集会(結集:けつじゅう、梵: Saṃgīti)は、仏陀の死(パリニルヴァーナ)後まもなく、上位の弟子(十大弟子)の一人であるマハーカーシャパ(摩訶迦葉、大迦葉、梵: Mahākāśyapa)が座長となり、マガダ国のアジャータシャトル(阿闍世、梵: Ajātaśatru)王の支援を受けてラージャガハ(王舎城、梵: Rājagaha)(今日のビハール州ラージギル) にて開催されたと言われている。チャールズ・プレビッシュ(Charles Prebish)によれば、ほぼすべての学者がこの第1回の集会の史実性に疑問を呈している[16][17] 時間がたつにつれ、分裂(根本分裂。訳注:仏陀の死後約100年後の第2回結集の際に分裂したとも言われる[18])した2つの僧伽(上座部(梵: Sthaviravāda)と大衆部 (梵: Mahāsāṃghika)はさらに様々な部派仏教に分かれる。上座部は、説一切有部(せついっさいうぶ、梵: Sarvāstivādin)、犢子部(とくしぶ、 梵: Pudgalavāda、ヴァツィープトリーヤ(梵: Vatsīputrīya)としても知られている)、法蔵部(ほうぞうぶ、 梵: Dharmaguptaka)、分別説部(ふんべつせつぶ、 梵: Vibhajyavāda)など、いくつもの影響力のある部派に分かれた。今日の上座部仏教はこれらの部派の流れをくんでいる。一方、大衆部は、説出世部(せつしゅっせぶ、梵: Lokottaravāda)所伝のマハーヴァストゥ(梵: Mahāvastu)などの文書や、超越論的な学派である一説部(いっせつぶ、 梵: Ekavyāvahārika)に見られるように、初期から独自の学派と教義を形成した[19]。この学派には、特に、ゴータマ・ブッダのすべての言行は、悟りの境地に達する前のものであっても、超越的ないし超俗的なものであったという思想により、後の大乗仏教の予兆となる概念が見られる[19]。 紀元前3世紀には、アビダルマ(阿毘達磨、梵: Abhidharma)と呼ばれる、それ以前の時代に存在した教義上の論点の集積(マートリカー、 摩窒里迦、梵: Mātṛkā)を基に新しく体系化された教義を導入する部派も現れた[20]。アビダルマは、ニカーヤ(部。巴: Nikāya。[21])とは種類が違う散文の経典ないしは対話形式の文章であり、教義が異なる部派ごとに体系的に記述された様々なものが存在した[20]。アビダルマはすべての経験を、ダルマ(法。梵: Dharma)と呼ばれる究極の構成要素や現象ないしプロセスにまで分解し分析しようとした。  マウリヤ朝時代(紀元前322年 - 紀元前180年)→「アショーカ王碑文」および「アショーカ・ヴァーダナ」も参照

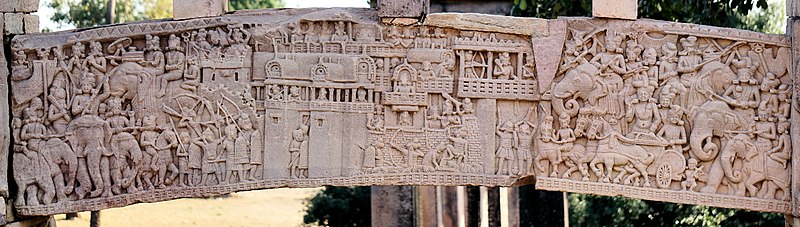

マウリヤ朝(梵: Maurya)のアショーカ王(阿育王。梵: Aśoka) の治世(紀元前273年 - 紀元前232年)に、仏教は王室の援助を獲得してインド亜大陸の大部分にまで拡大した[27]。カリンガ国への侵攻後、アショーカ王は後悔の念を抱き、臣民の生活の改善に取り組み始めた。アショーカ王は人や動物のために井戸や宿泊所や病院を建設し、拷問や王族の狩猟旅行やおそらくは死刑をも廃止した[28]。アショーカ王はジャイナ教やバラモン教といった非仏教徒の信仰も支援した[29]。アショーカ王は、ストゥーパ(卒塔婆。梵: stūpa)を建立したり、人々にとりわけすべての動物の生命を尊重し、喜んで仏教の法に従うよう記した柱を建設したりすることで仏教を広めた。彼は複数の仏教の文書に理想的な君主である転輪聖王(てんりんじょうおう、梵: cakravartiraajan)の模範として称えられている[27]。  マウリヤ朝時代の仏教のもう1つの特徴は、仏陀や他の聖者の遺骸(仏舎利、巴: sarīra)を収めた塚である、ストゥーパに対する崇拝や畏敬である[30]。これらの遺骸やストゥーパへの信仰の習慣は祝福をもたらすと信じられていた[30] 。マウリヤ朝の仏教遺跡のなかで最もよく保存されている例はサーンチーの大ストゥーパ(紀元前3世紀に遡る)であると思われる[30]。 アショーカ王が残した石板や柱の記述(アショーカ王碑文)によれば、仏教を広めるために、南はスリランカ、西はグレコ・バクトリア王国(バクトリア王国)をはじめとしてギリシア系の様々な国に使者が送られた。地中海世界にも使者が送られた可能性がある。 上座部仏教の文書によれば、アショーカ王は紀元前250年前後にパータリプトラ(華氏城。梵: Pātaliputra。現在はインド、ビハール州州都のパトナ)において、長老のモガリプッタ・ティッサとともに第3回の仏教徒の会議(結集。けつじゅう)を召集した[29]。 会議の目的は王室の後援を目当てとした非仏教徒からの僧伽の浄化であった[31]。この第3回結集の後、仏教の布教のための使者が、(当時マウリヤ朝が)把握していた世界各地に派遣された。 ヘレニズム世界における改宗アショーカ王碑文には、ヘレニズム世界に仏教を広めることに努めたという記述がある。当時のヘレニズム世界は、ギリシアからインドとの国境地帯まで途切れのない文化的連続体を形成していた。アショーカ王碑文からは、主要なギリシア人国家の名前や所在地域が記されるなど、ヘレニズム世界の諸国家の政治組織について明確な理解がなされていたことが窺える。アンティオコス2世(紀元前261年 - 紀元前246年)のセレウコス朝王国(首都は現在のトルコのアンティオキア)、プトレマイオス2世(紀元前285年 - 紀元前247年)のプトレマイオス朝エジプト、アンティゴノス2世(紀元前276年 - 紀元前239年)のアンティゴノス朝マケドニア、キュレネのマガス(紀元前288年 - 紀元前258年)によるキレナイカ(現在のアフリカのリビア)[32]、アレクサンドロス2世(紀元前272年 - 紀元前255年)のエピロス(現在のギリシア北西部地域)、などの国々が仏教への改宗の受け手として記されている。アショーカ王碑文の一節には下記のような記述がある。

さらに、スリランカの叙事詩『マハーワンサ』 (XII) によれば、アショーカ王の使者の中には、ダルマラクシタをはじめとしたヨナ(Yona)[33]と呼ばれるギリシア人たちがいた。ヨナたちは、ギリシア語とアラム語で書かれたアショーカ王碑文を建立した。現在のアフガニスタンにあるカンダハールから発見された碑文(カンダハール2言語併用碑文も参照。)には、ギリシアの社会に「敬虔さ」(ギリシア語のエウセベイア(希: εὐσέβεια、 英: Eusebeia)という用語を用いており、サンスクリット語ではダルマ(梵: Dharma)にあたる。)を採り入れるよう求めているものもある[34]。 これらの交流がどの程度影響力があったか不明であるものの、ロベール・リンセンは仏教は当時の西洋の思想や宗教に影響を与えたと述べている。リンセンは、当時のヘレニズム世界にはアレクサンドリア(アレクサンドリアのクレメンスが言及)などに仏教徒のコミュニティが存在したこと、西暦紀元前にテラペウタイ派(Therapeutae。パーリ語の「テーラワーダ(上座部) 、巴: Theravāda)」の変形の可能性がある[35]。)という会派が存在し、彼らが「仏教の禁欲主義の教義と習慣からほぼ完全な形でインスピレーションを受けている」可能性があること [36]、また彼ら自体がアショーカ王が西洋に派遣した使者の末裔である可能性さえもあること[37]を指摘している。キュレネのヘゲシアスやピュロンのような哲学者は仏教の教義に影響を受けたと考えられることもある[38][39]。 アレクサンドリア(現在のエジプト。)からは、法輪が描写されたプトレマイオス朝時代の仏教徒の墓碑も発見されている[40]。アレクサンドリアに仏教徒が存在したことから、彼らがキリスト教の修道院生活に影響を与えたかもしれない[41]。2世紀のキリスト教の神学者アレクサンドリアのクレメンスは、バクトリア[42]のシュラマナ(śramanas。沙門のこと。)と、インドのギムノソフィスト[43]の双方がギリシアの思想に影響を与えたと認識している[44]。 スリランカにおける仏教の成立 「ディーパワンサ」などのスリランカの年代記では、アショーカ王の息子マヒンダ(巴: Mahinda)が紀元前2世紀にスリランカのあるセイロン島に仏教をもたらしたことが記されている。加えて、アショーカ王の娘サンガミッタ(Sanghamitta、巴: Saṅghamitta)は、ビクニ(比丘尼、巴: bhikkhunī)と呼ばれる尼僧修道会を設立し、仏陀が成道したブッダガヤの菩提樹の苗木をもたらしアヌラーダプラに植樹した[46]。マヒンダとサンガミッタはスリランカの上座部仏教の伝説的な創始者とみなされている[47]。 彼らは、デーヴァナンピヤ・ティッサ王(Devanampiya Tissa、紀元前307年 - 紀元前267年)をはじめ、他の多くの上流身分の者たちを仏教に改宗させたといわれている。 最初の仏教建築は、ヴァサバ王(Vasabha、紀元前109年 - 紀元前69年、第1ランバカンナ朝)の時代にさかのぼる[48]。古代スリランカでの主な仏教寺院や学院は、アヌラーダプラ大僧院(大寺、巴: Mahāvihāra)、アバヤギリヴィハーラ(無畏山寺、巴: Abhayagiri vihāra)、およびジェータヴァナ(祇多林寺、巴: Jetavana)である[49]。パーリ仏典は、戦争や飢饉が起こっても仏教の教えが保存されるよう、紀元前1世紀に書かれた[50]。パーリ仏典は、中期インド・アーリア語群(Middle Indo-Aryan languages)において完全な形で現存する唯一の仏典である[51]。パーリ仏典は、アヌラーダプラ大僧院学派の伝統が反映されている。ブッダゴーサ(仏音(ぶっとん)、巴: Buddhaghosa、4世紀 - 5世紀)やダンマパーラ(護法、巴: Dhammapāla)など、後の上座部仏教におけるアヌラーダプラ大僧院派のパーリ語注釈者により、スリランカの伝統的仏典注釈書アッタカター(巴: Aṭṭhakathā)が体系化された。 スリランカでは、アバヤギリヴィハーラ寺院やジェータヴァナ寺院において大乗仏教が学ばれており、大乗仏教にも一定の影響があったが、パラークラマ・バーフ1世(Parakramabahu I。在位1153年 - 1186年)はアバヤギリヴィハーラとジェータヴァナの影響を廃したため[52]、アヌラーダプラ大僧院派が支配的なものとなった[53]。 大乗仏教→詳細は「大乗仏教」を参照

大乗仏教(梵: Mahāyāna、「大きな乗り物」の意)やボーディーサットヴァヤーナ(梵: Bodhisattvayāna、「菩薩の乗り物」の意)として知られる仏教の運動は、大衆部(だいしゅぶ、梵: Mahāsāṃghika)および説一切有部(せついっさいうぶ、梵: Sarvāstivāda)の流れを取り入れながら、紀元前150年から(紀元後)100年の間のいずれかの時期に始まった[54]。大乗仏教について記された最初の碑文は(紀元後)180年にインドのマトゥラーで発見されたものにさかのぼる[55]。 大乗仏教では、菩薩(梵: bodhisattva)の道と方便(梵: upāya)の道に重きをおいた。これらは大乗仏典と呼ばれる一連の文書の中に、ゆるやかな結びつきを持ちながら複数箇所に現れた[56]。大乗仏典は、「無数の世界において同時に説法をしている他の仏陀がいる」といった新しい教えを広めた[57]。やがて、大乗仏教の菩薩や仏陀は信仰の対象となる超越的な慈悲深い存在と見なされるようになった[58]。 大乗仏教はインドの仏教界ではしばらくの間少数派であったが、ゆるやかに成長し、7世紀に玄奘がインドに渡った頃には約半数の僧が大乗仏教の僧であった[59]。初期の大乗仏教には、中観派(ちゅうがんは、梵: Mādhyamaka)、瑜伽行唯識学派(ゆがぎょうゆいしきがくは、梵: Yogācāra)の学派、および仏性(梵: Tathāgatagarbha)についての教えが含まれていた。今日では、大乗仏教は東アジアおよびチベットの仏教においては主要な存在となっている。 大乗仏典の中でも最古の部類に属する般若経[60][61]は、南インドのアーンドラ・プラデーシュ州を流れるクリシュナ川(Kṛṣṇa River)に沿った場所において、大衆部の中で形成されたと主張する学者もいる[62]。般若経の最初の版を含む大乗仏典は、 阿閦如来に関する文献によれば、インド南部において紀元前1世紀に記された可能性が高い[63][64][65][66]。インド学者のA.K.ウォーダーは、大乗仏教はインド南部に起源しており、アーンドラ国であることはほぼ確実であると考えている[67]。仏教学者のアンソニー・バーバー(Anthony Barber)とシュリー・パドマ(Sree Padma)も、大乗仏教の起源をたどると、アマラーヴァティー(Amaravathi、梵: Amarāvatī)、ナーガールジュナコンダ(梵: Nāgārjunikoṇḍa)、ジャガヤペタ(梵: Jaggayyapeṭa)などの町があるクリシュナ川の下流域となると述べている[68]。 シュンガ朝 (紀元前2世紀 - 紀元前1世紀)→詳細は「シュンガ朝」を参照

シュンガ朝(紀元前185年 - 紀元前73年)はアショーカ王の死後約50年後に成立した。マウリヤ朝最後の王であるブリハドラタが暗殺された後、将軍のプシャミトラが王座に就いた。アショーカ・ヴァーダナ(梵: Aśokāvadāna)などの仏典には、プシャミトラ(バラモンの出自)は仏教に敵対し迫害を行ったと記されている。仏教徒側の書物では、彼は「何百もの寺院を破壊し、何十万人もの罪のない僧を殺害した」と述べている[70]。アショーカ王の時代に建設された84万ものストゥーパが破壊され、仏教徒の頭目を連れてきた者には金貨100枚が与えられたともいわれている[71]。 しかしながら、現代の歴史学者の間では、これについて文献的、考古学的見地から異なる意見も存在する。アショーカ王が仏教を支援していたためその後のシュンガ朝では仏教教団はより困難な時期を迎えていたとは見込まれるものの、積極的に迫害を行った証拠は認められないというものである。ベルギーのエティエンヌ・ラモットは、「文献から判断するに、証拠がないためプシャミトラは無罪に相違ない」との見解である[72]。インドの歴史学者ロミラ・ターパルは、「プシャミトラは狂信的な反仏教主義者ではないと示唆する考古学的な証拠があり、実際には仏教徒が文献で述べるような84万ものストゥーパの破壊は行われていない」と指摘している。ターパルは、仏教徒の記述はプシャミトラがマウリヤ朝を攻撃したことを大げさに表現したものであり、シュンガ朝における仏教の宗教的重要度が元に戻せないほどの衰退に直面したときの仏教僧団の絶望的な不満が単純に反映されたものである確実性が高いと強調している[73]。 このシュンガ朝時代に、仏教徒の僧団は北の道(ウッタラパサ、梵: uttarapatha)ないしは南の道(ダクシナパサ、梵: dakṣinapatha)を通って移動し、ガンジス川流域の地域から立ち去った[74]。反対に、インドの旧マガダ国の地域では美術的創造活動が止み、インド北西部のガンダーラ(梵: Gandhāra)、北部のマトゥラー(Mathura)、南東部のアマラーヴァティー(Amaravathi、梵: Amarāvatī)周辺地域にその座を譲ることとなった。バルハットなど、インド中央部においても美術創作活動が興ったが、シュンガ朝が貢献している可能性がある。 ギリシア文化の影響→詳細は「グレコ・ブッディズム」を参照

→「グレコ・ブッディズムの美術」および「仏教とローマ世界」も参照

グレコ・バクトリア王国の王デメトリオス1世(治世:紀元前200年 - 紀元前180年)はインド亜大陸に侵攻してインド・グリーク王国を建国し、(紀元後)1世紀まで南アジア北西部に勢力をとどめた。 仏教はインド・グリーク王国やグレコ・バクトリア王国のもとで繁栄した。インド・グリーク王国の諸王の中で最も有名な王はメナンドロス1世(ミリンダ王(弥蘭陀王)ともいう。治世:紀元前160年 - 紀元前135年)である。彼は仏教に改宗した可能性があり[75]、大乗仏教の伝承では彼はアショーカ王や後世のクシャーナ朝のカニシカ王(迦膩色迦、梵: Kaniśka)と並び称される仏教の最大の後援者の一人とされている。メナンドロス王の硬貨には、古くからの仏教の象徴である、8本の輻(や)をもつ法輪が描かれているものもある。また、仏教文化とギリシア文化の直接の交流を示唆するものとして、彼と仏僧ナーガセーナ(那先、那迦犀那、龍軍、梵: Nāgasena)との間に交わされた問答である、「ミリンダ王の問い」(弥蘭王問経、弥蘭陀王問経、梵: Milinda Pañha)が挙げられる。なお、ナーガセーナはギリシア人の仏僧マハーダルマラクシタの弟子であった。メナンドロス王が死去すると、彼の統治下にあるいくつもの都市が彼の遺骨を分けて譲り受ける栄誉を主張し、遺骨はストゥーパの中に仏陀の遺骨と並んで安置された[76]。メナンドロス王より後のインド・グリーク王国の後継者のうち、「仏法の信奉者」と自分が発行した硬貨にカローシュティー文字(梵: Kharoṣṭhī)[77]で刻み込む者が複数存在した。[78]。 仏陀を、グレコ・ブッディズムと呼ばれる写実的な方法で最初に擬人化して表現したものは、 紀元前1世紀のインド・グリーク朝統治地域に見られる[79]。仏陀の表現様式における要素のうち、ギリシアの影響が指摘されるものは数多く存在する。例えば、ギリシア・ローマのトーガ(長衣)のような両肩を被う波うったローブ(より正確には、ギリシアの「ヒマティオン」の簡易版)、立像において片足に体重がかかったコントラポストの姿勢(1世紀から2世紀にかけてのガンダーラにおける仏陀の立像を参照[80])、形が整えられた地中海地方にあるような縮毛や頭部の形(ウシュニシャ)が一見するとバチカンに保管されているギリシア神話の神アポローンの石像(紀元前330年。[81])から派生するとみられること[82]、顔を構成する比率がまるで計測されたかのようであり全ての要素が写実主義によって表現されていること(ギリシア美術も参照)などである。仏教とギリシアの様式や図像を結びつけるような数多くの彫刻が、アフガニスタンのハッダにあるガンダーラの遺跡から発掘されている。 大きな影響を残したギリシア人僧侶の記録も残されている。マハーダルマラクシタ(直訳すると「仏法の偉大な教師/守護者」)はギリシア人(ヨナ、Yona)の僧団の指導者であり、インド・グリーク王国のメナンドロス1世の治世(紀元前165年 - 紀元前135年)に、アラサンドラ(Alasandra。現在アフガニスタンの首都カーブルの北約150 kmのところにあるカフカスのアレクサンドリア)から3万の僧を連れて、スリランカのアヌラーダプラにあるルワンウェリサーヤ大塔への献納のため訪れたことが、スリランカの叙事詩マハーワンサ(第29章[83])に記されている。ダルマラクシタ(「仏法に護られた者」の意)は、マウリヤ朝のアショーカ王が派遣した仏教の伝道使節の一人であった。マハーワンサでは、彼はギリシャ人(パーリ語でヨナ)として描かれている。 クシャーナ朝とガンダーラ仏教→「ガンダーラ仏教」も参照

クシャーナ朝(貴霜、梵: Kuṣāṇa、30年 - 375年)は、紀元前1世紀に遊牧民の月氏が中央アジアのバクトリアに入ったことにより形成された。最終的には現在のインド北部、パキスタン、アフガニスタンの大半を領土におさめた。クシャーナ朝は、バクトリアやインド・グリーク朝のヘレニズム文化を採り入れた[84]。クシャーナ朝の統治時代では、ガンダーラの仏教が影響力を強め、数多くの仏教の拠点が建設ないし復元された[85]。クシャーナ朝統治下のガンダーラの仏教美術(ガンダーラ美術)は、ギリシア・ローマ、イランおよびインドの要素を総合したものであった[86]。 ガンダーラ語仏教写本もまたこの時期にさかのぼる。ガンダーラ語で書かれたこれらの写本は現存する最古の仏教写本である(1世紀頃)[87]。リチャード・サロモンによれば、これらの大半は法蔵部(梵: Dharmaguptaka)の学派に属する[88]。 カニシカ王 (迦膩色迦、梵: Kaniśka、128年 - 151年)は仏教を擁護したことで特に知られる。彼の治世において、ガンダーラ地方の町ペシャーワル(梵: Purusapura)が都とされ、ストゥーパや寺院が建設された[89]。クシャーナ朝の王の仏教擁護があったことと、交易路が拓かれたことから、ガンダーラの仏教がシルクロードを通じて中央アジア、タリム盆地、ひいては中華地域にまで拡がっていった[89] カニシカ王はまた、説一切有部のためにガンダーラもしくはカシミールにおいて仏教徒の会議(結集)を開催したと言われている[90]。カニシカ王は博学な僧のうち500人を集め、アビダルマについて広範囲にわたる注釈をつけさせた。この中には既存の説一切有部の経典の範囲内で実施可能な編集作業も含まれていた。この結集の期間において、30万行の経典の詩句と900万の注釈語が編集され、完成まで12年を要したと言われている。この結集の主要な成果は、説一切有部のアビダルマの教義のある部分の広範な抄録と文献参照をまとめた、阿毘達磨大毘婆沙論(梵: Mahā-Vibhāshā、「大きな解釈」の意)として知られている注釈書の編集である[91]。 エティエンヌ・ラモットやデイヴィッド・スネルグローブなどの現代の学者は、このような従来の説明の信憑性に疑問を呈している[92][93]。 学者たちは、この時期にはまた、 説一切有部の経典が以前のプラークリット語[94]からサンスクリット語へ転換され、経典の言語にも大きな変化があったとの見解を持っている。経典の統一性を大きく失うような影響を伴わず変更が行われたものと推測されるが、サンスクリット語はインドのバラモン教では神聖な言語であったことから、特定の宗教や哲学への忠誠には関係なく他の思想家にも用いられる言語であり、はるかに幅広い人々が仏教の考えや実践に触れることができるようになるため、このことは特別な意義を持っていた。  * 赤色: 輪廻転生の主体にプドカラ(補特伽羅、梵: Pudgalaの存在を認める補特伽羅論者(梵: Pudgalavāda)ではない、つまり説一切有部の学派 * オレンジ色: 法蔵部の思想を持っていない、つまり分別説部の学派 * 黄色: 大衆部の学派 * 緑色: 補特伽羅論者の学派 * 灰色: 法蔵部の学派 クシャーナ朝が衰退したのち、いくつかの小国がガンダーラ地域を統治し、その後エフタルが征服した(約440年代 - 670年)。エフタルの統治下でも、玄奘が7世紀にこの地を訪れたときに記したように、ガンダーラ仏教はアフガニスタンのバルフ(バクトリア)などの都市において繁栄を続けた[95]。玄奘は、この地の町ではナヴァ・ヴィハーラなど100を超える仏教寺院や数多くのストゥーパや僧があったと記している[96]。エフタルの支配が終わると、この地(ペシャーワル盆地)におけるガンダーラの仏教も衰退した[97]。しかしながら、パキスタンのスワート渓谷、ギルギット、カシミールや、アフガニスタンのバーミヤンなどの近隣地域では、ガンダーラ仏教は繁栄を続けた[98]。 中央アジアへの拡大→詳細は「仏教のシルクロード伝播」を参照

中央アジアはシルクロードとして知られる国際交易路の本拠である。シルクロードを通じて、中国、インド、中東および地中海世界の間で商品が運ばれた。仏教は紀元前2世紀頃から中央アジア地域に存在した[99]。最初は、法蔵部が中央アジアに仏教を拡める努力に最も成功をおさめていた[100]。ホータン王国(于闐)は中央アジアにおいて最初期に仏教を取り入れた国の1つで、仏教をインドから中国に伝えるのに役割を果たした[101]。 クシャーナ朝が中央アジアの大部分を統一し、なおかつ仏教を擁護したことにより、中央アジア地域を通過する交易路に沿って仏教が拡まりやすくなる素地ができた[89]。クシャーナ朝の統治下の(紀元後)1世紀を通して、説一切有部はこの地に繁栄し、また大乗仏教の教えをこの地にもたらした僧もいた[99]。仏教は最終的には現在のパキスタン、カシミール、アフガニスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンおよびタジキスタンの地域に到達した。仏教がこれらの地域の多くに到達すると、仏教の僧は経典を翻訳し、コータン語(イラン語群)、ソグド語(イラン語群)、ウイグル語(トルコ語)、西夏語、チベット語、中国語などの現地の言語で文書を作成し始めた[102]。  中央アジアの人々は仏教を中国に伝えるのに重要な役割を果たした。仏典を最初に中国語に翻訳した僧は、パルティアの安世高(148年)、月氏の支謙(しけん)、サマルカンド出身の康僧鎧(こうそうがい)などのイラン系民族の者であった[103]。仏典の初期の翻訳者は37人が確認されており、その多くがイランの文化圏の出身である [103]。ゾロアスター教を国教とするサーサーン朝ペルシア(226年 - 651年)は、最終的には中央アジアの多くの地域(パルティアやソグディアナ)を支配下におさめたが、仏教は容認した[103]。7世紀中頃に起こったイラン高原におけるイスラーム教徒のペルシア征服とそれに続くイスラーム教徒のアフガニスタン征服、そして中央アジアにおけるイスラム教国ガズナ朝(977年 - 1186年)の成立が仏教の衰退につながり、最後には中央アジアの大部分の地域から仏教は姿を消した[103]。 仏教は、新疆やタリム盆地など中央アジア東部でも繁栄した。カシュガルやホータンなどのこの地域の大都市には、インド人やイラン人が住んでいた[103]。この地域では敦煌文献などの仏教文献や仏教の芸術作品が特に豊富に存在していたことが明らかにされている。 セリンディアン・アート[104]はガンダーラ様式を連想させる芸術であった。また、ガンダーラの仏典の中からは中央アジアのカローシュティー文字(梵: Kharoṣṭhī)が発見された[105]。8世紀にウイグル帝国(回鶻、回紇)が中央アジアを支配して先住のイラン系住民と混じり合い、ウイグル人は中央アジアの仏教文化を吸収した[103]。ウイグル帝国は後に、モンゴル人の元王朝に吸収された。中央アジアの仏典には元王朝の時代にさかのぼるものが多く、ウイグル語、西夏語、サンスクリット語などで書かれていた[103]。ウイグル人はまた石窟寺院を復元し、ベゼクリク千仏洞に見られるような仏教壁画を描いた[103]。ウイグルの仏教は、トルキスタン東部地域における最後の主要な仏教文化であり、14世紀中頃まで続いた[103]。新疆のイスラム化以降、仏教は中央アジアにおいて主要な存在ではなくなった。 グプタ朝からパーラ朝までの時代→詳細は「インドの仏教」および「インドにおける仏教の衰退」を参照

古代インドにおいて仏教は、北部インドの大部分に秩序をもたらしたグプタ朝(笈多、4世紀 - 6世紀)においても繁栄した。クマーラグプタ1世(414年 - 455年)などの王はナーランダー僧院(那爛陀寺、梵: Nālandā)を支援および拡大し、ナーランダー僧院は何世紀もの間、インド最大の最も影響力のある仏教の大学となった[108]。ディグナーガ(陳那、梵: Dignāga)は新しい学説[109]を教え、ナーランダー僧院は認識論(量という)などの学問の中心地であり続けた[110]。インド西部(現在のグジャラート州)にはヴァラビ僧院(Valabhi)があり、5世紀においてはナーランダー僧院に次いで2番目の位置にあった[111]。グプタ様式[112]の仏教美術の影響は、仏教の伝播とともに東南アジアや中国にまで及んだ。この時期に、中国からの巡礼の僧がインドに仏教を学ぶために訪れた。 法顕もこれらの巡礼の僧の1人であり、 チャンドラグプタ2世(超日王)の治世の405年にインドを訪れ、グプタ朝の繁栄や穏やかな統治について記した。グプタ朝の終焉後の7世紀にインドを訪れたのは玄奘である。インド中を巡る中でかれは仏教が現在のインド南部のアーンドラ・プラデーシュ州やタミル・ナードゥ州にあたる地域で栄えていることを記した[113]。 玄奘は、現在のネパールにおいて多くのストゥーパが放棄され、現在の西ベンガル州にあったガウダ王国ではシャシャーンカ王による仏教迫害が行われていることを記した一方、ヴァルダナ朝のハルシャ・ヴァルダナ王(戒日王。590年 - 647年)の支援を受けたことを称賛した。彼はまた、様々な地域で仏教はジャイナ教やヒンドゥー教に取って代わられていたことも記している[114]。 ヴァルダナ朝が衰退すると、ガンジス平原には多くの小国が反目しあう状態となった。この状態はパーラ朝(8世紀 - 12世紀)がベンガル地方に興るまで続いた。パーラ朝は仏教を確固として支援し、ヴィクラマシーラ僧院(超戒寺、梵: Vikramaśilā)、ソーマプーラ寺院、オーダンタプリー寺院などのいくつかの重要な仏教の拠点を設立した[115]。パーラ朝はナーランダー僧院やブッダガヤの大菩提寺などの旧くからの仏教の拠点も支援した。これらの仏教僧院では、アビダルマ、中観、仏教論理学などの仏教の研究や、言語学、医学、天文学、音楽、絵画、彫刻などが研究されていた[116]。アティーシャ(月蔵、燃灯吉祥智、梵: Atiśa)やシャーンタラクシタ(寂護、梵: Śāntarakṣita)などの学僧はこの時代に輩出された。このように、パーラ朝時代に大乗仏教が繁栄し、チベット、ブータン、シッキムなどに伝播した。 1193年にムハンマド・バフティヤール・ハルジー配下のトルコ人イスラム教徒の侵略者によってナーランダー僧院が火にかけられた事件が重要な節目となり、インド北部地域の仏教は衰退に向かった。インドのビハールからベンガルにかけての仏教徒の拠点をデリー・スルターン朝のムハンマド・バフティヤール・ハルジー配下のイスラム教徒が征服し、仏教に対する政治的支援がなくなり社会的圧力が強まったため、12世紀の終わりまでには、仏教の活動範囲は北はヒマラヤ山麓まで、南はスリランカまで後退した。加えて、ヒンドゥー教における不二一元論の台頭やバクティ運動など、ヒンドゥー教再興に向けた動きに伴って仏教の影響力は弱まった。 密教→詳細は「密教」を参照

グプタ朝およびパーラ朝の時代に、密教の運動が興り、ヴァジュラヤーナ(金剛乗、梵: Vajrayāna)、マントラヤーナ(真言乗、梵: Mantrayāna)などの名前でも呼ばれていた。密教は、マントラ(真言)、ダーラニー(陀羅尼)、ムドラー(印相)、マンダラ(曼荼羅)と呼ばれる神や仏陀の視覚化などの新しい実践法を行い、タントラと呼ばれる新しい文章表記[119]を発展させた。密教はマハーシッダ(大成就者、梵: mahāsiddha)と呼ばれるヨーガ(瑜伽、梵: yoga)の巡回修行者の集団にさかのぼることができる[120]。 王室が仏教とヒンドゥー教シヴァ派(シヴァ(自在天)を最高神として崇拝)の双方を後援した結果、仏教のヨーギニー・タントラ[121][122]をはじめ、様々な密教文献が発達した[123][124]。分類上クリヤー・タントラ(所作タントラ、梵: Kriyātantra)[125]の1つに分類されるマンジュシュリー・ムーラ・カルパ(梵: Mañjuśrī-mūla-kalpa)[126]には、シヴァ(自在天)、ガルダ(迦楼羅天)、ヴィシュヌ(ヒンドゥー教の神)に属するマントラであっても、それらは全てもともとは文殊菩薩の教えたものであるため、仏教徒が唱えれば有効となることが記されている[127]。秘密集会タントラ(梵: Guhyasamāja)の流れを汲む、パドマヴァジュラ(Padmavajra)の著作である「グヒヤシッディ」(Guhyasiddhi)では、シヴァ派の指導者のようにふるまい、信徒にシャイヴァ・シッダーンタ派(聖典シヴァ派)の経典やマンダラの真義に導き入れるよう指示している[128]。「チャクラサンヴァラ・タントラ」(チャクラサンヴァラは「勝楽金剛」)はシヴァ派の文献「タントラサドバヴァ」(Tantrasadbhava)から巡礼地の一覧を取り入れているが、神の名と巡礼地の対応を取り違える写し間違いが起こっている[129]。 チベット仏教仏教は7世紀後半にチベットに到達した。チベット南部を経由して伝わった仏教の形は、インド東部のベンガル地方にあるパーラ朝の僧院からもたらされた大乗仏教と密教が混合したものが大勢を占めていた[130]。 説一切有部は南西方向のカシミール地方から[131]、および北西方向のホータンから到達した[132]。これらの文献がチベット大蔵経となり、チベット人にとって上座部仏教についてのほとんど全ての基礎的な経典の源となった。説一切有部の分派である根本説一切有部(梵: Mūlasarvāstivāda)は、チベット仏教の律を保有していた[133]。禅がチベットを経由して中国にもたらされ影響を与えたが、初期においては政治的重要度はほとんど持たなかった[134]。 チベットでは仏教は当初から、貴族の支援を受けていた土着のボン教と対立していたが、王室の支援を受けてからは勢力を強め[135]、ティツク・デツェン王(レルパチェン(Rälpachän)の綽名。817年 - 836年)の治世に最盛期を迎えた。仏典のチベット語訳の用語用法が825年に標準化され、高度に元の言語に即した翻訳方法をとることが可能となった。ラン・ダルマ王(836年 - 842年)の時代には仏教の影響は一転して弱まり始めたものの、続く数世紀ではインドから収集可能な仏典の獲得に大きな努力が払われ、収集した経典の多くはチベット語訳でのみで現存している。チベット仏教は、中国とモンゴルを合わせた帝国である元王朝(1271年 - 1368年)においては、他の宗教と比較して支配者から特別の扱いを受けた。 東アジアの仏教中国→詳細は「中国の仏教」を参照

仏教は紀元後50年頃までには中国に伝わった。[136]。考古学的な記録によれば、仏教が中国に伝わったのは漢王朝時代(紀元前206年 - 220年)のいずれかの時期であると確認されているが、六朝時代(220年 - 589年)までは中国では繁栄していなかった[137]。仏典の最初の中国語への翻訳は、パルティア(安息)人の安世高(148年 - 180年)によるものであった[138]。大乗仏教の経典を最初に中国語に翻訳したのは、クシャーナ朝の僧ローカクシェーマ(支婁迦讖、しろうかせん、梵: Lokakṣema)で、洛陽において178年から189年の間に翻訳が行われた[139]。初期の訳経僧は、外国の仏教の概念を中国語で意思疎通する困難に直面し、仏教の概念を説明するのに道教の用語を用いたことも多かった。これは「格義」と呼ばれている[140]。後の時代の訳経僧である鳩摩羅什(くまらじゅう、梵: Kumārajīva、334年 - 413年)は、仏典の中国語への翻訳方法を大幅に改善した。[141] 中国で出土した最初期の仏教の工芸品には、(紀元)200年にさかのぼる揺銭樹(ようせんじゅ、「金のなる木」の意)という彫刻の上部にある小さな彫像などが挙げられ、典型的なガンダーラ様式となっている[142]。460年から525年までの北魏王朝の時代には、雲崗石窟や龍門石窟が中国人によって造られ、巨大な仏像が岩に彫られている。5世紀には、中国の仏教は天台宗、華厳宗、浄土教、禅宗(中国禅。Chan Buddhism参照)などの新しい宗派を発展させた[143]。 仏教は唐王朝(618年 - 907年)初期まで拡大を続けた。この唐王朝の時代に中国の僧玄奘がインドに渡り、657巻の経典、仏舎利、仏像を持ち帰った[144]。玄奘は唐の都長安(今日の西安)に訳場を設立し、瑜伽行唯識学派の仏典を翻訳した。唐王朝の時代にはまた、(中国)密教がインドから伝わった [145]。また、禅宗(中国禅)も、馬祖道一や臨済義玄などを輩出し勢力を拡大した[146]。唐王朝後期には、中国の仏教は845年に会昌の廃仏の被害にあった。 仏教は宋王朝(960年 - 1279年)の時代に復興した。宋代は禅の黄金時代と言われており[147]、韓国や日本の仏教にも影響を与えた。浄土教も宋代に大衆に浸透し、禅と合わせて修されることも多かった[148]。宋代にはまた、漢語の仏典がすべて印刷にかけられ、13万枚以上の版木が使用された[149]。 元王朝の時代に、チベット仏教が国の正統な宗教となった[150]。明王朝(1368年 - 1644年)の時代には、禅は中国の仏教において有力な宗派となり、他のすべての宗派が禅宗の傘下となっていた[151]。17世紀には、仏教は中国人の移住者によって台湾に伝播した。[152] ベトナム→詳細は「ベトナムの仏教」を参照

仏教が正確にいつベトナムに伝わったかについては議論が分かれている。紀元前3世紀ないし(紀元)2世紀にインドを経由して伝わったか、1世紀ないし2世紀の間に中国から伝わったかの可能性がある[153]。いずれにせよ、大乗仏教は ベトナムに2世紀までに存在していた。9世紀までには、浄土宗およびベトナム禅が主要な仏教の宗派となっていた[152]。ベトナム南部にあったチャンパ王国(林邑、占城)においては、15世紀までヒンドゥー教、上座部仏教、大乗仏教の3つすべてが根付いていたが、15世紀に北部(黎朝の大越国)からの侵略があり中国の仏教が支配的となった。しかしながら、上座部仏教はベトナム南部に存続した[152]。このように、ベトナムの仏教は中国の仏教と類似しており、宋王朝以降においてはある程度まで中国の仏教の仕組みが反映されている[154]。また、ベトナムの仏教は道教 、中国の精神性、およびベトナムに以前からあった宗教と共生関係をもっている。 朝鮮半島→詳細は「朝鮮の仏教」を参照

三国時代の372年頃に朝鮮半島に仏教が伝わった[155]。6世紀には、朝鮮半島の多くの僧が仏教を学ぶために中国やインドに渡り、様々な宗派が興った。688年から926年にかけて仏教は繁栄し、社会の支配的地位を占めた[152]。高麗の時代(918年 - 1392年)においても、禅宗(Seon)をはじめとして仏教は大衆に浸透していた[156]。しかしながら、儒教を国教とする李氏朝鮮の時代の15世紀において、仏教は逆境に直面し、寺院所領が没収され、寺院が閉鎖され、貴族に僧位を授けることが禁止された[157]。 日本→詳細は「日本の仏教」を参照

仏教は、仏典や仏画をもって渡来した百済の僧によって6世紀に日本に伝わった[158][160]。奈良時代(710年 - 794年)、聖武天皇は全国に寺院を建設することを命じた[161]。五重塔、法隆寺、興福寺をはじめ、数多くの寺院が奈良に建立された。南都六宗として知られる諸宗派が奈良に栄えた[162]。このうち最も影響力が大きかったのは華厳宗であった[161] [164]。 奈良時代後期に、空海(774年 - 835年)が真言宗を、最澄(767年 - 822年)が天台宗を、それぞれ開いた[165]。これらの宗派の思想のうちで本覚が重要であり、後の時代の日本の宗派に影響を与えた [166]。仏教はまた神道という宗教にも、仏教的要素が組み込まれるようになるなどの影響を与えた [166]。 鎌倉時代(1185年 - 1333年)後期には、「鎌倉仏教」「鎌倉新仏教」と呼ばれる、奈良時代の宗派に匹敵する新しい宗派が立てられた。これらの宗派には、法然(1133年 - 1212年)の浄土宗、親鸞(1173年 - 1263年)の浄土真宗、栄西(1141年 - 1215年)の臨済宗、道元(1200年 - 1253年)の曹洞宗、日蓮(1222年 - 1282年)の法華宗などがある[167]。 日本の仏教美術は奈良時代(710年 - 794年)、平安時代(794年 - 1185年)、鎌倉時代(1185年 - 1333年)の8世紀から13世紀の時代の制作が盛んであった。禅などの仏教は、足利時代(1333年 - 1573年)、徳川時代(1603年 - 1867年)にも文化的影響を残した。 東南アジアの仏教→詳細は「インド文化圏」を参照

紀元前500年頃より、インドの文化は東南アジアの国々に影響をおよぼしてきた。東南アジアの陸上および海上の交易路はインドと結び付いており、ヒンドゥー教と仏教の信仰の双方は、東南アジアのインド化時代にあって、この地域に影響力を持つようになった[168]。このことから、1千年以上にわたり、インドの影響は、東南アジア諸国に一定水準の文化的統一をもたらす大きな要因であった。パーリ語やサンスクリット語やインドの文字は、上座部仏教、大乗仏教、バラモン教、ヒンドゥー教とともに、聖典や、 ラーマーヤナ(梵: Rāmāyaṇa)やマハーバーラタ(梵: Mahābhārata)といったインド文学を通じて直接に伝わった[169]。 5世紀から13世紀にかけて、東南アジアには、ヒンドゥー教とならんで仏教と仏教美術の振興に非常に積極的な一連の強力な国々が存在した。インド亜大陸からの影響は海上を通じて直接やってきており、東南アジア諸国は基本的に大乗仏教の信仰には肯定的であった。インドシナ半島の扶南(現在のベトナム南部、カンボジア、タイ南部)、クメール王朝(別称アンコール王朝。カンボジア、タイ、ラオス)、スコータイ王朝(タイ)や、島嶼部のカリンガ王国(訶陵、闍婆。インドネシアのジャワ島)、シュリーヴィジャヤ王国(室利仏逝。インドネシア、マレーシア)、古マタラム王国(インドネシアのジャワ島)、マジャパヒト王国(インドネシア)などの例がある。 仏教の僧の一団が5世紀にベトナム南部の扶南から中国に赴き、大乗仏典を持ち帰ったことが、当時において仏教が扶南の地に存在したしるしとなっている[170]。インドシナ半島の大半を支配していたカンボジアのクメール王朝(802年 - 1431年)においては、大乗仏教とヒンドゥー教が主要な宗教であった。クメール王国の治世下では、ヒンドゥー教や仏教の多数の寺院が、カンボジアや隣国のタイに建設された。クメール王国で最も偉大な王のひとりであるジャヤーヴァルマン7世(1181年 - 1219年)は、バイヨンやアンコール・トムに大規模な大乗仏教の寺院建造物を建設した[171]。 インドネシアのジャワ島にあるカリンガ王国(6世紀 - 7世紀)などのインド化された国々には、中国から仏典を求めて僧が訪れた[172]。もとはマレー半島を勢力圏とし、その後スマトラ島を中心とした海上王国となったシュリーヴィジャヤ王国(650年 - 1377年)は、大乗仏教や密教を取り入れてジャワ島やマレー半島その他の自国領土内に広めた[173]。中国の僧義浄はシュリーヴィジャヤ王国の都パレンバンについて、王が宮廷で千人以上の僧の支援を行うような、仏教学の一大中心地であると記した[174]。 義浄はまた671年までにはシュリーヴィジャヤ王国が仏教にとって重要な地であると証言し、将来中国から巡礼する者があれば1年から2年間をパレンバンで過ごすことを勧めた[175]。インドのヴィクラマシーラ僧院僧院長となったアティーシャも、チベットへ布教に赴く前にここで学んだ。シュリーヴィジャヤ王国が拡大するにつれ仏教も繁栄し、仏教は、ヒンドゥー教や土地固有の伝統など複数の異なる宗教とともにその土地のシンクレティズム(習合、融合)の一部として組み込まれていった。[176] ジャワ島においては、シュリーヴィジャヤ王国と対抗する古マタラム王国もまた、大乗仏教を振興した。古マタラム王国は、ボロブドゥール寺院、カラサン寺院、セウ寺院、プランバナン寺院などの巨大な寺院建築(Candi of Indonesiaも参照)で知られている[177]。マジャパヒト王国(1293年 - 1527年)においても仏教はヒンドゥー教とともに繁栄を続けたが、後の時代にはイスラム教に取ってかわられた。 上座部仏教の拡大→詳細は「上座部仏教」を参照

ミャンマーにおけるモン族およびピュー族の土地により、5世紀以降イラワジ川とチャオプラヤ川の流域に上座部仏教が存在していたことが、幅広い見地から証明される[178]。ミャンマーの上座部仏教は、当初から仏教の他の宗派や他の地域と共存していた[178]。仏教がインドで衰退した後、スリランカから来た上座部仏教の僧がミャンマー、タイ、カンボジア、ラオスへの布教に取り組み、これらの地域すべてを上座部仏教に改宗させることに成功した[179]。 パガン王朝を開いたアノーヤター王(1044年 - 1078年)は、スリランカからもたらされた上座部仏教を取り入れ、数多くの寺院を首都バガンに建設した[180]。ミャンマーの他地域やモンゴルからの侵略により、この地の上座部仏教は衰退したため、スリランカから上座部仏教が再び導入された。モン族のペグー王朝(1287年 - 1552年)の時代では、ミャンマーにおいて上座部仏教は最も有力な宗教であり、スリランカの仏教と強い関係を持っていた[181]。ペグー王朝の王のうち、ダンマゼーディー王は1476年から1479年にかけて、スリランカのマハーヴィハーラ学派にならい、ミャンマーの仏教を改革したことで特に知られている[182]。上座部仏教は、後代のタウングー王朝(1510年 - 1572年)では公式の宗教に残っていた。 カンボジアのクメール王朝のジャヤーヴァルマン7世(1181年 - 1218年頃)の治世において上座部仏教は、スリランカに留学したジャヤーヴァルマン7世の子タマリンダ(Tamalinda)などの王室の人々やスリランカの僧によって振興された。13世紀から14世紀にかけて、上座部仏教はカンボジアにおいて有力な宗教となり、地方の僧侶は上座部仏教の者が占めるようになった[183]。また、タイのスコータイ王朝においても、上座部仏教はラームカムヘーン王(1237年/1247年 - 1298年)の治世に国教として取り入れられた[184]。上座部仏教はアユタヤ王朝(14世紀 - 18世紀)の時代には、タイの社会と一体となるまでさらに強固なものとなっていった。 現代→詳細は「仏教モダニズム」を参照

近代から現代にかけて、これまでのアジアの仏教国が西洋列強に植民地化されたことに伴う仏教を支援してきた伝統的政治体制の弱体化や、キリスト教からの批判、キリスト教との競争など、仏教に新たな課題がもたらされた[185]。近代や現代の戦争、共産主義、資本主義の成長、科学、地域政治の不安定化などもまた、近代からの現代の仏教に影響を与える圧力要因となっている。 南アジアおよび東南アジア

イギリスの統治下のスリランカでは、国が認可する学校をすべてキリスト教の宣教師たちが運営しており、仏教を激しく批判していた[187]。1865年までに、仏教徒側がキリスト教徒に対する反対運動を開始し、パンフレットを印刷したり、公開の場でキリスト教徒と討論を行ったりした。1873年に行われたパナードゥラ討論(Panadura debate)が有名で、仏教徒の僧ミゲットゥワッテー・グナーナンダ・テーラ[188][189]が1万人の群衆の前でキリスト教徒との討論に勝利した[190]。この時期に、仏教モダニズムという新しい形の仏教が具体化され始めた。これには、仏陀を普通の人間として、仏教を合理的で科学的な宗教であると見なす傾向が見られた[190]。この新しい運動の重要人物には、仏教に改宗したアメリカ人のヘンリー・スティール・オルコット(1832年 - 1907年)、アナガーリカ・ダルマパーラ(1864年 - 1933年)がいる。彼らは仏教徒のための学校を設立し、組織設立の準備をし、新聞を発行した[190]。アナガーリカ・ダルマパーラはまた、荒廃したインドのブッダガヤの遺跡を復元するためにマハー・ボディ協会(大菩薩協会)[191]を設立した[192]。ダルマパーラはまた、アメリカやイギリスにまで仏教の教義を伝えに赴いた。 この協会はインドにおける仏教復興(History of Buddhism in India#Revival of Buddhism in India)の先駆けとなり、インド人の知識階層の一部で仏教が受け入れられるようになった[193]。これらの知識階層のなかにビームラーオ・アンベードカル(1891年 - 1956年)がおり、インド仏教復興運動の指導者となって身分の低いダリット(不可触民)のカーストの者を仏教に改宗させた。 ミャンマーにおいては、現代の仏教における中心人物はミンドン・ミン王(1853年 - 1878年頃)であり、第5回の(仏典)結集(1868年 - 1871年:Fifth Buddhist councilを参照)を主宰した。第5回結集ではパーリ語経典の異なる版が照合され、最終版が729枚のクトドー・パゴダの三蔵石版に刻みこまれた[194]。また、ヴィパッサナー運動という新しい瞑想の運動が興った。この運動はメダウィ(Medawi。1728年 - 1816年)が創始したもので、仏教の瞑想法実践を推進することに貢献した[195]。1956年、ビルマ(現在のミャンマー)首相のウー・ヌは、第6回(仏典)結集を主宰し、上座部仏教の様々な国から僧が訪れ、パーリ語経典の新版を作成した[196]。近年では、2007年ミャンマー反政府デモ(サフラン革命)において、仏教徒の僧が逮捕されている。 植民地化されなかった唯一の国であるタイには、仏教の僧団(サンガ)の近代化と改革を推し進める2人の王がいた。ラーマ4世(1851年 - 1868年頃)とラーマ5世(1868年 - 1910年頃)で、タイの仏教においていくつかの重要な近代的改革を行った[197]。タイの仏教会の再生に向けた現代の動きとしてはタイ森林派(Thai forest tradition)およびワット・プラ・ダマカヤがある。 1893年以降、ベトナム、カンボジアおよびラオスはフランスの植民地であった。ラオスでは1975年に社会主義者が政権を掌握した。広く仏教の僧団に抑圧が行われているということはなかったが、社会主義政権は僧団を管理する機会を窺っていた[198]。しかしながら、カンボジアでは1975年から1979年までの期間に発生したクメール・ルージュ(ポル・ポト派)によるテロによって、仏教の僧団に大きな被害が出た[198][199]。 東アジア日本では、1853年のマシュー・ペリーによる黒船来航や1868年の明治維新により、封建時代に終止符が打たれ、急速な近代化が始まった[200]。新しい形の国家神道が興って日本政府に取り入れられ、仏教と競合した。1872年、日本政府は仏教の僧は結婚が可能であると法令で定めた[201]。これらの変化は、出版社を設立したり、西洋の哲学や研究手法を学ぶなどの、 日本の仏教の近代化への努力につながっていった[200]。戦後に興った新興宗教には、仏教の影響を受けたものも多かった。 一方で中国の仏教は、キリスト教的な啓示を受けた太平天国の乱(1850年 - 1864年)によって多大な破壊の被害を被ったが、中華民国(1912年 - 1949年)の時代には適度な回復をみた[202]。現代主義的な人間佛教[203] との関連では、太虚(たいきょ。1899年 - 1947年)が重要な人物である。文化大革命(1966年 - 1976年)により、寺院は全て閉鎖され、仏教の制度が広範囲にわたり破壊された。しかしながら、1977年以降は、政府の政策に全体的な変化があり、出家や在家を問わず、仏教の活動はもう一度再開されている [204]。 朝鮮半島の仏教は、文禄・慶長の役、日韓併合、朝鮮戦争の時代に後退した。朝鮮民主主義人民共和国においては、政府が僧団に限定的であるものの支援を提供しているが、僧団の全ての活動を政府が詳細に管理している。大韓民国においては、仏教は復活をとげ、若い世代にも影響力をもち、政府の援助で寺院が再建されている[205][206]。大韓民国で現代的な形をとる仏教の例としては、円仏教が挙げられる。 中央アジア チベットはダライ・ラマを指導者とする神政政治(ガンデンポタン)の国として残っていたが、1950年のチャムドの戦いにおいて中国から攻撃を受けた。1959年、ダライ・ラマ14世はチベットを離れた[207][208]。離散したチベット人はインド、 ヒマーチャル・プラデーシュ州のダラムサラの中心部にコミュティー(町)を建設し、今日では多くの仏教寺院が存在する。ダライ・ラマ14世は、今日では、世界でも最も有名な仏教の指導者のひとりとなっている。 文化大革命期に紅衛兵が活動した時代(1966年 - 1967年)には、中国共産党により、チベット仏教文化を消滅させるとの意図のもと、チベットの6千の寺院、美術品、経典が破壊された[207]。1980年以降、中国によるチベット仏教の抑圧は弱まり、チベット大蔵経が再度復刻されたり、美術品が復元されたりするなど、状況は改善してきている[207]。近隣のブータンやネパールにおいては、チベット仏教は引き続き主要な宗教となっている。 チベット仏教が主要な宗教であるモンゴルでは、ソビエト連邦の支配的影響下において(1924年 - 1990年)、仏教は強い抑圧を受けた。しかしながら、仏教は共産主義時代からの復活をとげ、僧侶および尼僧の数が共産主義時代より増加し、2009年以降は寺院の数は284となっている[209]。最近では宗教への政治の姿勢がより自由主義的になったため、ロシア連邦のトゥヴァ共和国やブリヤート共和国、中国の内モンゴル自治区においても状況は好転してきている[209]。 その他に、近代では17世紀にチベット仏教を主な宗教とするカルムイク人のカルムイク・ハン国が建設されたという進展があった。18世紀においては、ロシア帝国に吸収され、現在もロシア連邦の一部となっている[210][211]。 西洋→詳細は「西洋の仏教」を参照

19世紀にかけて、西洋の知識人たちは、植民地の使用人や行政官、キリスト教の宣教師など仏教との様々な接触機会を通じて、仏教をより意識するようになっていった。イギリスのエドウィン・アーノルドによる本1冊分の文章量をもつ詩「アジアの光」(1879年)は、最も成功した初期の仏教に関する出版物で、英語を話す中流階級の関心を引いた[213]。ヘルマン・オルデンベルク(1854年 - 1920年)、トーマス・ウィリアム・リス・デイヴィッズ(1843年 - 1922年)、フリードリヒ・マックス・ミュラーなどの西洋の仏教学者の研究も、仏教を西洋の人々に紹介するうえで影響を与えた[214]。 また、19世紀後半には、神智学のヘンリー・スティール・オルコットとヘレナ・P・ブラヴァツキーが1880年に仏教に改宗するなど、近代的な西洋人による仏教への改宗が初めて見られるようになった。神智学協会はインドの宗教を西洋に普及させるのに影響力があった[215]。また、ダンマローカ(U Dhammaloka)、チャールズ・ヘンリー・アラン・ベネット(Ananda Metteyya)、ドイツ人のニャーナティローカ(Nyānatiloka Thera。1878年 - 1956年)など、19世紀には最初の西洋人の仏教の僧侶が現れた。 西洋に仏教が拡大した要因としては、中国人や日本人が、19世紀後半にアメリカやカナダに大規模な移民をしたことも重要であった[216]。また、1975年以降には、ベトナム、ラオス、カンボジアからの難民も西洋の国々に入国した[217]。20世紀の西洋においては、鈴木大拙、釈宣化、安谷白雲、ティク・ナット・ハンなどアジアの僧侶が禅を教えるうえで影響力がある。鈴木俊隆(すずき しゅんりゅう)は、サンフランシスコに曹洞宗のサンフランシスコ禅センター(1961年)とタサハラ禅マウンテンセンター(1967年)を開いた[218]。 また、チベット人のディアスポラ(民族離散による海外移住者)は、チベット仏教の西洋における普及を活発に進めている。主要な4つの宗派全てが[219]西洋世界に存在し、改宗者を呼び込んできた[220]。ダライ・ラマ14世(Lama Thubten Zopa)、タルタン・トゥルク、チョギャム・トゥルンパなどの指導者がいる[221]。信者の数は1千万人から2千万人と推定されている[222]。 上座部仏教は、アメリカの移民社会をはじめ、西洋に様々な寺院を設立してきた。ヴィパッサナー瞑想は、1975年にアメリカで設立されたインサイト・メディテーション・ソサエティ(Insight Meditation Society)などを通じて、西洋で成立した[223][224]。タイ森林派もまた、アメリカやイギリスに共同体を作っている[225]。 ヨーロッパの仏教においても、20世紀後半にかけて関心が高まっており、ドイツ語圏をはじめとして仏教の団体数は大幅に増加している[226]。フランスとスペインにおいて支持者数が最も多いのはチベット仏教である[227]。オーストラリアやニュージーランドにおいても、チベット仏教、東アジアの仏教、上座部仏教が存在し、活動している[228]。アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ベネズエラにおいてはチベット仏教および禅宗が少数ながら存在している[229]。 20世紀における西洋への仏教の拡がりによって、仏教は世界的な現象へと変化しつつある。 出典

参考文献

関連項目 |

![ヴィクラマシーラ僧院の遺跡の、坐瞑想を行う領域。パーラ朝のダルマパーラ王が設立したヴィクラマシーラ僧院は、パーラ朝時代においては学問の最重要拠点の1つであった。パンディタ(英語版)(博士[106])として名をはせたアティーシャ(梵: Atiśa)などが同僧院の著名な僧院長である[107]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/VikramshilaRuins.jpg/200px-VikramshilaRuins.jpg)

![インド、マハーラーシュトラ州のナーグプルにあるアジア最大の仏塔ディークシャーブーミ。1956年、インド憲法草案を作成したビームラーオ・アンベードカルは、ここで仏教に改宗した(インド仏教復興運動)[186]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Deekshabhoomi_-_panoramio.jpg/200px-Deekshabhoomi_-_panoramio.jpg)