|

Guerre franco-allemande de 1870Guerre franco-allemande de 1870-1871

De haut en bas et de gauche à droite : proclamation de l'Empire allemand ; bataille de Mars-la-Tour ; Le Siège de Paris ; bataille de Saint-Privat ; La Défense de Champigny ; Les Dernières Cartouches.

Batailles

La guerre franco-allemande de 1870-1871, parfois appelée guerre franco-prussienne, guerre de 1870 ou guerre de septante, est un conflit qui oppose, du au , la France à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse et comprenant les vingt-et-un autres États membres de la confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le grand-duché de Bade. Cette guerre s'inscrit dans le contexte de différentes questions nationales qui poussent les nombreux États allemands à s'unir. La Prusse souhaite réaliser cette union autour d'elle, aux dépens de l'Autriche (qu'elle bat durant la guerre austro-prussienne de 1866) dans un premier temps, et de la France dans un second temps. Cette guerre est considérée par le chancelier Otto von Bismarck comme une réponse à la défaite prussienne lors de la bataille d'Iéna de 1806 contre l'Empire français. Il dira d'ailleurs, après la proclamation de l'Empire allemand à Versailles en 1871 : « Sans Iéna, pas de Sedan ». L'élément déclencheur du conflit est un démêlé diplomatique mineur (la candidature, retirée à la demande de la France, d'un prince allemand de la maison de Hohenzollern au trône vacant d'Espagne) que Bismarck déforme en un camouflet insupportable pour les dirigeants français de l'Empire. Des maladresses politiques de l'empereur Napoléon III vis-à-vis d'autres pays européens isolent la France, mais le régime pousse à la confrontation avec la Prusse, soutenu par l'opinion publique, autant pour se défaire d'un rival dangereux que pour agrandir le territoire national. Le , l’Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Les troupes françaises sont néanmoins mal préparées, moins nombreuses (300 000 contre 500 000, bien plus qu'auguré dans les états-majors car la Prusse réussit à s'allier avec le grand duché de Bade, le royaume de Wurtemberg et celui de Bavière[4]) et manquent d'une stratégie militaire concertée ; les troupes allemandes ont une expérience récente – et victorieuse – du feu (avec les conflits contre le Danemark en 1864 et l'Autriche deux ans plus tard), une artillerie lourde et une excellente formation. Marqué par les innovations techniques concernant le feu, qui permet un tir plus rapide, et le déclin important de la place de la cavalerie, le conflit tourne rapidement à l'avantage des Allemands. Les Français sont défaits à plusieurs reprises début août sur le front de l'Est. L'armée de Châlons vient renforcer le dernier verrou protégeant Paris : la place de Metz ; Napoléon III, qui dirige l'armée jusqu'au , jour où il est défait sévèrement, cède le commandement au général Mac Mahon. Quand il a quitté Paris avec son fils pour la guerre, il a confié la régence à son épouse Eugénie de Montijo. Encerclé à Sedan, l'empereur capitule le . Cette capitulation entraîne la chute du régime et la proclamation de la République ; le gouvernement provisoire continue la guerre, mais la masse des volontaires rassemblés par ses représentants manque de matériel et d'encadrement. Le gouvernement évite de peu d'être assiégé à Paris et se replie à Tours puis à Bordeaux ; en l'absence de victoires décisives dans le Nord, l'Est, la Bourgogne ou sur la Loire, un armistice est signé le , suivi de la signature de conventions militaires le suivant. Cet armistice et ces conventions militaires ne concernent toutefois pas les opérations militaires dans l'Est de la France car les négociations sur le futur tracé de la frontière franco-allemande n'ont pas encore abouti. L'armistice général intervient le . L'ordre est alors donné à la place fortifiée de Belfort de se rendre, ce qu'elle fait le , l'ennemi lui rendant les honneurs de la guerre. Le traité de paix, signé le à Francfort-sur-le-Main, entérine définitivement la victoire allemande. Avant même la signature de l'armistice, les États allemands s'unissent en un Empire allemand, proclamé au château de Versailles, le . La victoire entraîne le rattachement au Reich de l'Alsace (excepté l'arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin resté français sous le nom de Territoire de Belfort) et d'une partie de la Lorraine (Moselle actuelle), qui seront rattachées à la France en 1918 à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le nouvel empire affirme sa puissance en Europe au détriment de l'Autriche-Hongrie et de la France. Cette dernière doit également supporter l'occupation d'un bon tiers de son territoire jusqu'en 1873 et le paiement d'une indemnité de 5 milliards de francs-or. Du au , la Commune de Paris, ainsi que celles d'autres grandes villes, se soulèvent contre le gouvernement (à majorité monarchiste) ; celui-ci écrase les communards parisiens durant la Semaine sanglante et réprime les autres insurrections jusqu'au . La défaite et la perte de l'Alsace-Moselle provoquent en France un sentiment de frustration durable et extrême qui contribue à la montée d'un nationalisme revanchard, mais également à une remise en question de l'enseignement des élites françaises. La constitution d'un vaste empire colonial va permettre au pays de retrouver en partie sa puissance mise à mal. Les conséquences des combats modifient également fortement le droit humanitaire international et marquent les esprits des artistes, qui font dans leurs œuvres l'éloge des vaincus. CausesContexte historiqueLe mouvement des nationalités La guerre franco-allemande s'inscrit dans le processus de redéfinition des frontières de 1815 et de montée des sentiments nationaux dont le printemps des peuples de 1848 est un des grands marqueurs[5]. Napoléon III, devenu empereur des Français en 1852, soutient lui-même un remaniement de la carte de l'Europe et considère les mouvements nationaux comme un facteur d'instabilité qu'il convient de canaliser pour permettre l'avènement d'une Europe nouvelle, rééquilibrée et pacifiée par le respect du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la souveraineté nationale[6]. Dès 1839, dans ses Idées napoléoniennes, il appelle la France à assumer son rôle d'émancipatrice des peuples[5]. Ces aspirations nationales n'aboutissent pas toujours à la création d'un État-nation : si la Belgique ou encore l'Italie y parviennent, cette dernière grâce à l'appui militaire de la France qui permet aux Piémontais d'expulser les Autrichiens de Lombardie et d'entamer l'unification de la péninsule, d'autres révolutions échouent[5]. Le nationalisme allemand se développe au début du XIXe siècle sous la domination française qui fait émerger l'idée que l'« Allemagne » devait être perçu comme un seul État. Dans ses Discours à la nation allemande en 1807, le philosophe Johann Gottlieb Fichte essaie d'éveiller ce sentiment national[7]. Les revendications libérales qui s'expriment en 1848 dans plusieurs états allemands se doublent « d'un sentiment de méfiance à l'égard d'une Autriche jugée réactionnaire » et revêtent un caractère expansionniste[5]. Auparavant, la mise en place du Zollverein en 1834, qui consiste en une union douanière entre 25 États de la Confédération germanique, permet le décollage économique de l'Allemagne de Nord par le désenclavement de régions industrielles comme la Ruhr ou la Saxe et l'ascension d'une bourgeoisie libérale, initiatrice du mouvement unitaire[7], de sorte que le printemps des peuples y désigne « l'émancipation, via le combat des classes moyennes et de la bourgeoisie économique et intellectuelle, des peuples composant l'espace allemand morcelé »[5],[8]. Tensions franco-allemandes L'annexion du comté de Nice et de la Savoie à laquelle la France procède en échange de son soutien à l'unité de la péninsule réveille les craintes des appétits expansionnistes français dans la plupart des États allemands qui mobilisent des troupes à proximité du Rhin. Pour apaiser les tensions, une rencontre est organisée en à Baden-Baden entre Napoléon III, le prince-régent Guillaume Ier de Prusse et d'autres princes allemands[9].  Pour le ministre-président de Prusse, Otto von Bismarck, la question de l'unité allemande ne peut être résolue sans l'usage de la violence, comme il l'affirme dans son discours Du Fer et du Sang[10] et, en 1866, pour mettre au fin à l'hégémonie autrichienne au sein de la Confédération germanique, il déclare la guerre à l'Autriche. La victoire de l'armée prussienne à la bataille de Sadowa le modifie l'équilibre des puissances en Europe[11]. En France, ce succès suscite l'inquiétude des journalistes, des intellectuels et des hommes politiques qui redoutent l'émancipation de ce rival capable de disputer à la France son rang de première puissance européenne[11], au point que certains historiens évoquent l'apparition d'un « complexe de Sadowa »[12],[13] qui s'accompagne de la naissance d'un certain sentiment germanophobe dans l'hexagone[11]. Par ailleurs, le conflit austro-prussien témoigne du manque de clairvoyance de Napoléon III en matière de politique extérieure. En premier lieu, l'empereur tente de monnayer sa neutralité et d'obtenir des compensations en réclamant à Bismarck l'annexion par la France d'une partie de la rive gauche du Rhin, ce que le ministre-président prussien rejette fermement[14]. Dans le même temps, l'Italie ayant conclu une alliance avec la Prusse et ouvert un deuxième front dans les Alpes pour récupérer la Vénétie, la France se place en médiatrice entre son allié italien et l'Autriche, mais le règlement du conflit et la cession du territoire aux Italiens n'est pas considéré comme un succès diplomatique et génère de nouvelles tensions dans les deux camps[9].  L'année suivante, la crise luxembourgeoise renforce les tensions franco-allemandes[15]. Prenant acte de la détermination de Bismarck et du caractère non négociable de l'aliénation de territoires allemands, Napoléon III porte ses revendications sur le Grand-duché de Luxembourg dont la citadelle est gardée par une garnison prussienne mais qui demeure en union personnelle avec le Royaume uni des Pays-Bas. Pour l'empereur et son ministre Eugène Rouher, cette résolution n'est qu'une étape vers une extension plus ambitieuse en direction de la Belgique qui toucherait directement les intérêts britanniques. Alors que Bismarck semble un temps favoriser ce projet, il met en échec la politique des pourboires de l'empereur et manœuvre pour que des fuites dans la presse compromettent irrémédiablement Napoléon III dans l'opinion publique des différents pays concernés[14],[16]. Une conférence internationale convoquée à Londres aboutit au renoncement des prétentions françaises, à la neutralisation du grand-duché et au départ de la garnison prussienne. Si la France ne semble pas perdre la face, son image en ressort profondément entachée[14]. Discrédité et n'ayant obtenu aucune compensation pour sa neutralité, Napoléon III apparaît affaibli et c'est l'ensemble des intérêts français qui semblent mis en péril par la nouvelle puissance et l'ambition expansionniste prussienne qui se traduit par la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord à l'initiative de Bismarck. Plusieurs proches de l'empereur comme Quentin Bauchart et Pierre Magne le mettent en garde contre la montée d'une forme de « jalousie nationale » à l'égard de la Prusse au sein de l'opinion publique française et la guerre apparaît de plus en plus inévitable[14],[16]. Journalistes et écrivains appellent à la vengeance comme Alexandre Dumas qui dénonce la Terreur prussienne en 1867[11]. Bismarck, lui aussi, pensait qu’un conflit armé avec la France était inévitable, comme il l’a lui-même reconnu dans son livre de souvenirs : « Je ne doutais pas de la nécessité d’une guerre franco-allemande avant de pouvoir mener à bien la construction d’une Allemagne unie »[17]. Cette certitude allait de pair avec la conviction qu’il exprimait ainsi : « Si les Français nous combattent seuls, ils sont perdus ». Ses déclarations sur la nécessité d'une guerre franco-allemande furent résumées en une formule lapidaire mais directe : « Sans Iéna, pas de Sedan »[18]. L'étincelleCandidature du prince Hohenzollern au trône d'Espagne En , l'Empire apparaît plus renforcé que jamais. Les Français approuvent largement par le plébiscite du les réformes libérales entreprises par Napoléon III, avec plus de 7 millions de « oui »[19],[20], et le , le chef du cabinet de l'Empereur Émile Ollivier déclare : « À aucune autre époque le maintien de la paix en Europe n'a été plus assuré[20]. » Les tensions entre la France et la Prusse sont pourtant ravivées le quand le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un cousin catholique du roi Guillaume Ier de Prusse, se porte candidat au trône d'Espagne, vacant depuis deux ans[21]. Cette candidature, appuyée par Bismarck[22],[23], suscite l'inquiétude de la France qui ne peut accepter ce qui s'apparenterait à une situation d'encerclement proche de celle de l'époque de Charles Quint[24], et c'est l'un des buts avoués par le chancelier prussien que de provoquer cette réaction dans la mesure où la perspective d'une guerre contre l'Empire lui apparaît comme un moyen de parachever l'unification allemande[21],[25]. Le , depuis la tribune du Corps législatif, le duc Agénor de Gramont, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, lance un ultimatum et évoque pour la première fois une issue belliqueuse à cette crise si la Prusse ne se déclare pas étrangère à cette candidature et refuse de la désavouer. Ce discours agressif, conçu en des termes peu diplomatiques, suscite l'indignation des chancelleries étrangères qui plaident pour une plus grande modération[26]. Dans leur majorité, les députés, et bientôt la presse et l'opinion publique, approuvent cependant la position du ministre[24]. L'ambassadeur de France à Berlin, Vincent Benedetti, rencontre Guillaume Ier dans la petite ville thermale de Bad Ems, où le roi est venu prendre les eaux, pour lui signifier la volonté française d'une renonciation pleine et entière, engageant la Prusse dans son ensemble et pas seulement la famille Hohenzollern. Soucieux de préserver la paix, Guillaume Ier fait pression pour que le prince Léopold retire sa candidature. L'annonce en est faite le par le père de ce dernier, le prince Charles-Antoine, sous la forme d'une dépêche au gouvernement espagnol[26]. Certains députés français, comme Clément Duvernois, estiment cependant que cette réponse n'engage pas suffisamment toutes les parties. Le duc de Gramont suggère au baron van Werther, l'ambassadeur prussien en poste à Paris, les termes de la lettre qu'il aurait souhaité voir endosser par le roi, puis il convainc l'empereur d'exiger des garanties supplémentaires et le soir même, des instructions fermes sont transmises au comte Benedetti[26]. La dépêche d'Ems Le , à Bad Ems, Benedetti rencontre Guillaume Ier lors de sa promenade matinale et lui transmet la demande de nouvelles garanties, ce que le souverain, considérant l'affaire comme close, refuse avec politesse et fermeté. Aussi, après avoir reçu le rapport de l'ambassadeur von Werther, le roi décide de ne plus accorder la moindre audience à l'ambassadeur de France, lui faisant savoir qu'il « n'a plus rien d'autre à dire ». Il confie à son conseiller diplomatique Heinrich Abeken le soin d'en informer par télégramme le chancelier Bismarck, qui est à Berlin[27].  C'est ce document que Bismarck récrit le soir même avec l'accord des généraux von Moltke, chef d'État-major, et von Roon, ministre de la Guerre, qu'il reçoit pour dîner. Bien informé des réalités de l'armée française et rassuré par Moltke sur les chances de victoire prussienne en cas de conflit, il en rédige une version tronquée et condensée qui, selon ses propres termes, « produira […] sur le taureau gaulois l'effet du drapeau rouge ». Il communique aussitôt ce texte dans un numéro spécial du Deutsche Allgemeine Zeitung, diffusé à Berlin, ainsi qu'aux chancelleries étrangères. Connu sous le nom de « dépêche d'Ems », le résumé produit par le chancelier donne aux événements l'aspect d'un affront et laisse croire à un congédiement humiliant de l'ambassadeur de France, ce qui provoque aussitôt à Paris l'indignation de l'opinion et d'une large partie de la classe politique[27]. En France comme en Allemagne, des émeutes nationalistes se produisent[28]. Dans un premier temps, le gouvernement français décide de mobiliser les réservistes, mais la réception du rapport de Benedetti, qui apporte des informations plus précises, le conduit à envisager l'organisation d'un congrès international pour traiter le litige, auquel Napoléon III se montre favorable. C'est sans compter sur la détermination de l'impératrice Eugnéie et de certains membres du gouvernement comme Edmond Le Bœuf, ministre de la Guerre, qui considèrent le texte comme un camouflet qu'il ne faudrait laisser passer sans être accusé de lâcheté. Dans la nuit du 14 au , le chef du cabinet de l'empereur, Émile Ollivier, prépare avec le duc de Gramont un texte destiné à convaincre les Chambres de la nécessité de réparer l'humiliation par la déclaration de guerre[27]. La France déclare la guerre Sous l'influence des bonapartistes autoritaires de l'aile droite du Corps législatif et des rassemblements de rue exaltés qui appellent à la guerre, Émile Ollivier se résout à la solution du conflit armé et dit l'accepter « d'un cœur léger ». Le Corps législatif n'est d'ailleurs pas sollicité sur un vote de confiance mais seulement sur le vote des crédits de guerre[28]. Dans l'enceinte du palais Bourbon, rares sont les voix discordantes[25]. À la tribune, le député orléaniste Adolphe Thiers, estimant que le motif n'est pas assez solide pour déclencher la guerre, reproche au gouvernement de « rompre sur une question de susceptibilité » alors qu'il a obtenu satisfaction sur le fond, mais il est sans cesse interrompu dans son discours par les huées et les insultes. Par ailleurs, le républicain Léon Gambetta condamne le refus du gouvernement de produire les documents qui prouveraient qu'il dit vrai quand il affirme que le pays a été outragé, et dépose une motion en ce sens[24]. La commission chargée d'examiner ces preuves se satisfait des explications fournies par le duc de Gramont et choisit de ne pas auditionner l'ambassadeur Benedetti, qui rappelait pourtant le matin même au gouvernement qu'il n'y avait eu « ni insulteur ni insulté » et que Guillaume Ier était venu lui serrer la main à son départ de Bad Ems. La motion républicaine est largement rejetée, par 159 voix contre 84[28]. Malgré leur opposition à la guerre, de nombreux députés républicains, par instinct patriotique, se résignent à voter les crédits militaires adoptés le par 245 voix pour, 10 contre et 5 abstentions[25],[29]. La déclaration de guerre est remise à la Prusse le [24]. L'Association internationale des travailleurs dénonça cette guerre : « une fois encore, sous prétexte d'équilibre européen, d'honneur national, des ambitions politiques menacent la paix du monde. Travailleurs français, allemands, espagnols, que nos voix s'unissent dans un cri de réprobation contre la guerre ! (…) La guerre ne peut être aux yeux des travailleurs qu'une criminelle absurdité »[30]. De façon anecdotique, Mariano Melgarejo, président de la république de Bolivie, voulut envoyer des troupes pour protéger Paris mais son pays enclavé n'avait pas de moyen de transport[31]. L'entrée en guerreUne armée française mal préparée Pour l'historien Xavier Boniface, l'emballement de Napoléon III et d'une large partie de la classe politique « s'explique notamment par leur conviction d'être dans leur bon droit, d'avoir le soutien de l'opinion publique et de pouvoir compter sur une armée solide, ainsi que sur de potentielles alliances à venir — certitudes qui se révéleront toutes illusoires dans les semaines suivantes — »[32]. La décision française d'entrer en guerre se fait donc sur l'idée d'une guerre facile et rapide largement répandue par le ministre de la guerre lui-même, le maréchal Le Bœuf, qui déclare aux députés le : « Nous sommes prêts et archi-prêts, la guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats »[33]. Tous les chefs militaires français partagent l'optimisme et l'enthousiasme du ministre car ils ont la conviction que la France, en frappant le premier coup, gagnerait un avantage décisif. Cette idée repose pourtant sur un plan d'invasion mal défini[34]. Le plan à caractère défensif élaboré en 1867 par le général Frossard est abandonné au printemps 1870 au profit d'une offensive qui consiste à envahir le grand-duché de Bade en franchissant le Rhin pour séparer les armées de l'Allemagne du Nord de celles du Sud et d'opérer la jonction avec des troupes autrichiennes et italiennes dont la France escompte, à tort, les alliances[32],[34] : l'empereur autrichien François-Joseph Ier avait notamment rappelé le qu'il ne se considérait pas lié à la France, surtout si celle-ci prenait l'initiative du conflit[34]. Ce plan n'est qu'une ébauche rapidement mis à mal par la confusion relative dans laquelle la mobilisation s'effectue : les retards de la concentration des troupes interdisent toute initiative française, de sorte que la stratégie de l'état-major passe à l'attentisme[32],[34].  En réalité, l'armée française est mal préparée à cette guerre. La loi de réforme militaire proposée par Napoléon III en 1866 après la victoire prussienne à Sadowa, dite loi Niel, est un échec : destinée à modifier le recrutement militaire en supprimant ses aspects inégalitaires et injustes, tel que le tirage au sort, et à renforcer l'instruction des soldats, elle est considérablement dénaturée par les parlementaires, en majorité hostiles, et finalement adoptée avec tant de modifications qu'elle en devient inefficace[35]. La garde nationale mobile instaurée par cette loi ne voit le jour qu'en et la France manque de soldats et de réserves entraînées : sur les 640 000 hommes théoriquement disponibles, seule la moitié forme les armées destinées à combattre, le reste étant dispersé entre les garnisons d'Algérie, la division d'occupation à Rome, les dépôts, les places fortes, la gendarmerie et les services[32]. En juillet, 60 000 réservistes sont rappelés, autant de recrues de la classe 1869, et 11 000 hommes écartés du tirage au sort et qui ne sont pas appelés en temps de paix[32]. Toutefois, moins de 250 000 soldats français sont prêts à combattre lors des premiers affrontements[36], quand les armées allemandes en comptent le double[32]. L'organisation de l'armée française s'avère défaillante dès les premiers temps du conflit. La mobilisation et la concentration des troupes, organisées simultanément, s'effectuent de manière désordonnée, et malgré l'effort des compagnies ferroviaires qui interrompent la circulation des trains civils pour faciliter l'acheminement des troupes, de nombreux soldats peinent à rejoindre leur unité. Par ailleurs, des difficultés d'approvisionnement en armes et en équipement se présentent[34]. L'empereur décide de prendre le commandement de l'armée alors que ses compétences stratégiques sont limitées ; d'autre part, les généraux connaissent mal les troupes placées sous leur commandement, car les grandes unités sont constituées seulement à la mobilisation[32]. La concentration des troupes est d'autant plus perturbée que le , Napoléon III décide de regrouper les trois armées prévues à Strasbourg, Metz et Châlons en une seule, l'armée du Rhin, placée sous ses ordres[32]. Répartie le long des 250 kilomètres de la frontière, entre Thionville et Belfort, l'armée est subdivisée trois groupes : l'un en Lorraine, commandé par le maréchal Bazaine, l'autre en Alsace, commandé par le maréchal Mac Mahon, le troisième en réserve à Châlons sous les ordres du maréchal Canrobert, tandis que l'état-major est installé à Metz[32]. Les élites françaises étaient très confiantes dans leur armée et se faisaient des illusions sur ses chances de succès. Lors de la défaite de Wissembourg, le , la Bourse de Paris resta stable. Elle ne chuta que plus tard, lorsqu'elle fut suivie par une série d'autres défaites, l'emprunt public à rendement de 3 % dégringolant de 13 %, d'un cours de 61,7 à 53,95[37]. Côté allemandL'armée prussienne, forte de son expérience et de ses succès sur le Danemark lors de la guerre des Duchés en 1864 et sur l'Autriche en 1866, est commandée par Helmuth von Moltke, chef du Grand État-Major général. Ses troupes sont renforcées par l'union des forces de la Confédération de l'Allemagne du Nord et des États du sud de l'Allemagne, à savoir le royaume de Bavière, le royaume de Wurtemberg, le grand-duché de Bade et le grand-duché de Hesse, les Prussiens représentant néanmoins les deux tiers des effectifs. Les Allemands disposent par ailleurs d'une importante armée de réserve, la Landwehr[32]. Trois armées sont concentrées entre la Moselle et le Rhin, et le plan préparé par Moltke consiste à séparer les troupes françaises stationnées en Alsace du reste de l'armée puis de leur couper la route de Paris[32]. Forces en présenceFaiblesses françaisesL'armée française est dirigée par l'empereur en personne jusqu'au , jour où il sait que la guerre est perdue. « L’accès à des documents inédits a permis de montrer par exemple que, loin de tergiverser, thèse défendue après 1918 par les historiens, Mac Mahon avait un plan tactique qui pouvait réussir. Il est démontré également que la guerre était perdue sur le plan tactique les 6 et , c’est-à-dire quand les Marsouins et les Bigors (l’artillerie des Troupes de Marine) viennent ouvrir un nouveau front pour dégager la route de Metz. Napoléon III le sait : ce jour-là, il renvoie l’Aiglon à Paris et cède le commandement aux militaires. Il s’était improvisé commandant en chef mais ses capacités militaires de capitaine d’artillerie de l’armée suisse sont insuffisantes pour approcher le génie des situations de combat nécessaire à la victoire »[4]. Il cède alors le commandement aux généraux. Lors de situations critiques, voire désespérées, ce fut du sacrifice des soldats que dépendit le salut de l’armée[38]. Au début du conflit, la France disposait de 265 000 soldats réunis dans l'armée du Rhin contre 500 000 soldats prussiens, auxquels s'ajoutaient les forces de quatre États allemands du Sud : Bavière, Bade, Hesse et Wurtemberg[4], soit un total de 800 000 soldats[42]. La mobilisation terminée, les troupes françaises comptaient 900 000 soldats contre 1 200 000 soldats allemands et prussiens. La victoire de la France sur l'Autriche en 1859 fit illusion, car lors de la campagne, l'armée française n'avait pas de plan de manœuvre et sa logistique était improvisée. La supériorité prussienneEn Allemagne, sous l’influence du maréchal von Moltke, un état-major s'était constitué. L'armée prussienne était formée de conscrits disciplinés, instruits, bien entraînés. Les effectifs atteignaient 500 000 hommes, avec une expérience récente du feu : contre le Danemark (1864) et contre l’Autriche (1866). L'armée prussienne disposait, en outre, d’une artillerie lourde. Dans le conflit, elle choisit de concentrer ses troupes sur des points précis, plutôt que de les disperser. Ces deux principes compensèrent largement les faiblesses du fusil allemand Dreyse et du fusil bavarois Werder, face aux qualités du Chassepot français. Les armées de la confédération de l'Allemagne du Nord, des États de Bavière et de Wurtemberg, de Bade et de Hesse-Darmstadt sont organisées selon le modèle prussien. Les réserves sont constituées de longue date et le commandement est formé de généraux et d'états-majors entraînés par des exercices annuels. Armée françaiseLes troupes françaises étaient au départ composées de 8 corps d'armées qui regroupent 23 divisions d'infanterie et 6 divisions de cavalerie. InfanterieL'organisation des corps d'infanterie est réglée par l'ordonnance du . Cette arme se compose, indépendamment des corps faisant partie de la Garde impériale, de :

La réserve est formée de la garde nationale mobile (les « moblots ») et de la garde nationale sédentaire qui sont de formation récente et dont la valeur combative, variable, est inconnue à la déclaration de la guerre car elle n'est bien souvent pas équipée ni armée[43], encore moins entraînée. CavalerieAu début de la campagne de 1870, l'armée française compte 63 régiments de cavalerie, répartis en cavalerie légère (chasseurs et hussards), cavalerie de ligne (dragons et lanciers) et cavalerie de réserve (cuirassiers et carabiniers), ainsi que la cavalerie d'Afrique (chasseurs d'Afrique et spahis). La cavalerie française est moins bien utilisée que celle des Prussiens dans le domaine de la reconnaissance, et le commandement croit encore à sa puissance de choc. En fait, l'artillerie prussienne (obus percutants) et les fusils modernes à tir rapide brisent les charges désormais inefficaces.  ArtillerieLe canon de campagne français ou « pièce de 4 » utilisait surtout des obus fusants — réglés avant le chargement dans le canon, pour seulement trois distances d'éclatement possibles — plutôt que des obus percutants, explosant à l'impact. Cette infériorité technique greva la « pièce de 4 » de manière rédhibitoire par rapport aux effets du canon Krupp. L'infériorité de l'artillerie française, d’après le général Suzanne, directeur de l’artillerie en 1870, découlait aussi du mode d'emploi de l’artillerie : dispersion excessive de l'artillerie avec absence de grande batteries, duel avec l’artillerie adverse avec pour seul résultat d'attirer sur elle une concentration des batteries ennemies. Une seule grande batterie fut constituée par le colonel de Montluisant à Saint-Privat le . Elle infligea de fortes pertes à la garde prussienne. Il faut également citer les canons à balles de Reffye, ces mitrailleuses qui tiraient environ 75 coups à la minute. Chaque fois que les officiers, commandant ces batteries de mitrailleuses à 6 pièces, comprennent qu’il valait mieux ne pas engager la lutte contre l’artillerie adverse mais contre l’infanterie, des résultats spectaculaires sont obtenus. Il semble même que la majorité des pertes prussiennes infligées par l'artillerie française leur soit imputable. Armement du soldatLe fusil Chassepot modèle 1866 français, avec une munition de calibre 11 mm, a une portée utile de 600 mètres, est supérieur au fusil Dreyse équipant l'armée allemande et au Werder bavarois. Ce dernier a une munition de calibre 15 mm qui est moins puissante et moins précise. Par surcroît, l'effet vulnérant de la balle Chassepot était dévastateur. Plus de 80 % des pertes infligées aux troupes adverses en 1870-1871 ont été imputées, après la guerre, aux effets du fusil Chassepot. La dotation du fantassin français est de 134 cartouches par homme, 90 dans le sac, 24 à la réserve divisionnaire, et 20 dans les caissons de parc du corps d'armée. À la veille de la guerre, la France disposait d'un stock de 1 037 000 fusils Chassepot modèle 1866[44], 122 000 autres de ces fusils furent produits entre Septembre 1870 et Février 1871. Le revolver Lefaucheux modèle 1870 de marine, avec un calibre de 12 mm, est employé durant le conflit de 1870 avec des cartouches de 12 mm à broches. Son rechargement est lent du fait de sa conception. En effet, la portière de rechargement ne permet d'insérer qu'une seule cartouche à la fois.  Uniforme de l'infanterie de ligneTunique en drap bleu foncé à deux rangées de boutons ; col jonquille avec passepoil bleu ; parements bleus avec passepoils jonquilles ; épaulettes écarlates ; boutons en cuivre avec le numéro du régiment ; pantalon garance tombant droit sur le cou-de-pied ; guêtre en cuir ou de toile blanche selon la tenue ; le képi garance avec bandeau bleu portant le numéro du régiment décoré en drap jonquille ; pompon à flamme écarlate ; jugulaire en cuir ; grand équipement en cuir noir. Armée allemandeLes troupes allemandes sont composées de 16 corps d'armées qui regroupent 32 divisions d'infanterie et 8 divisions de cavalerie. Elles disposent de services de chemin de fer et de télégraphe. InfanterieLes régiments d'active sont commandés par des officiers entraînés à leurs responsabilités. Les réserves constituées depuis longtemps disposent de corps d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. ArtillerieLe canon Krupp prussien en acier se charge par la culasse, tandis que son homologue français est en bronze et se charge par la bouche. Ces avantages sont cependant limités par la qualité du métal et les deux types de canons sont rayés. En revanche, la cadence de tir du canon Krupp est nettement supérieure et la portée du canon Krupp est de 6 km contre 4 km pour les canons français. La supériorité prussienne vient aussi de l'utilisation d'obus percutants plutôt que fusants (qui explosent au contact du sol plutôt qu'après un temps fixe). Armement du soldatLes fusils Dreyse ont une portée et une précision moindre que les Chassepot français, mais l'armée prussienne est beaucoup plus entraînée et son commandement beaucoup mieux hiérarchisé, avec un système de transmissions efficace, conformément aux doctrines de l'Académie de guerre de Prusse[45]. Déroulement du conflitLa guerre franco-allemande marqua le déclin irrémédiable de l'usage de la cavalerie en Europe, désormais brisée par la puissance de feu et la rapidité de tir des fusils, mitrailleuses et de l'artillerie (chargement par la culasse), alors que celle-ci avait dominé les champs de bataille pendant 150 ans (contrairement à la guerre de Sécession qui presque au même moment s'articulait notamment sur une utilisation de la cavalerie)[46]. Premiers revers français à la frontière Napoléon III, ne sachant rien des mouvements de l'armée prussienne, ordonne une offensive de reconnaissance sur Sarrebruck le , alors même que la concentration des troupes françaises n'est pas terminée. Toutefois, ce premier succès n'est pas exploité : les Prussiens ne sont pas poursuivis et la ville est abandonnée dès le lendemain, sans que les ponts ni les liaisons télégraphiques n'aient été coupés. Le , les Allemands attaquent à leur tour et s'emparent de Wissembourg après avoir mis en fuite la division qui occupait la ville, commandée par le général Douay, tué au combat[47].  L'armée allemande du Kronprinz pénètre en Alsace en direction du sud et du sud-ouest et le , elle affronte une partie des forces du maréchal Mac Mahon déployées au nord de la forêt de Haguenau, sur les hauteurs de Frœschwiller. En infériorité numérique, disposant de seulement 40 000 hommes contre 60 000, les Français opposent une vive résistance, à l'image des 2e et 3e régiment de tirailleurs algériens qui se sacrifient en montant plusieurs fois à l'assaut. Les renforts attendus n'arrivent pas et les charges de cuirassiers ordonnées par Mac Mahon à Morsbronn, d'abord pour empêcher l'encerclement des troupes puis pour favoriser leur fuite, sont sans effet. Les Français se replient vers Saverne puis Lunéville, laissant libre la route de Strasbourg. Dès les premiers jours du conflit, les pertes sont considérables : 16 000 soldats français sont mis hors de combat, dont 6 000 prisonniers, contre 10 000 Allemands[47].  Le même jour, les troupes du général Frossard sont défaites en Lorraine lors de la bataille de Forbach-Spicheren sous les assauts répétés des Allemands pourtant inférieurs en nombre. Installé à Saint-Avold, le maréchal Bazaine ne répond pas suffisamment tôt à la demande de renforts adressée par Frossard et ce dernier ordonne la retraite alors que la situation n'est pas aussi défavorable qu'il le pense. Ses troupes se replient à Metz où elles font la jonction avec celles de Bazaine. Surpris de leur succès, les Allemands s'élancent à leur poursuite[47]. Ces premiers revers français déconcertent l'empereur et ses conseillers qui hésitent quant à la stratégie à adopter. Finalement, Napoléon III ordonne à Mac Mahon de rejoindre Châlons pour protéger la route de Paris, mais l'opinion publique est inquiète et, bien que les soldats n'ayant pas encore affronté les Allemands cherchent à minimiser les premières défaites, le moral des soldats engagés est sévèrement atteint[47]. L'armée de Bazaine enfermée dans Metz Les revers français sont directement imputés à l'empereur et à son chef de cabinet Émile Ollivier qui est immédiatement renversé par la Chambre le . L'impératrice Eugénie, qui assure la régence et dispose du soutien des bonapartistes autoritaires, nomme le comte de Palikao à la tête du gouvernement[48]. L'Alsace est considérée comme perdue et les Allemands entament les sièges de Haguenau et Strasbourg[49]. Le maréchal Bazaine, nommé généralissime par Napoléon III le , fait preuve d'une certaine indécision : alors que l'empereur lui commande de rejoindre Châlons en passant par Verdun, Bazaine se replie sur Metz et ses troupes sont finalement encerclées par la 2e armée du prince Frédéric-Charles[49]. Le la contre-offensive du général de Ladmirault à Borny, considérée comme un succès tactique pour les Français, est en fait un échec stratégique car elle n'est pas exploitée et ne modifie en rien les plans de retraites sur Metz de Bazaine[49],[50]. Le , entre les villages de Rezonville et Mars-la-Tour, l'offensive du général Alvensleben surprend les troupes françaises au bivouac. L'attaque est finalement repoussée et les Français, forts de leur avantage numérique, restent maîtres du champ de bataille, mais Bazaine, qui invoque le manque de ravitaillement et de munitions, alors que Metz est proche, ordonne à ses troupes de se replier au lieu d'exploiter leur succès du jour. Le lendemain, les Allemands occupent le champ de bataille en partie abandonné, coupant ainsi définitivement la route de Verdun à l'armée de Bazaine[49],[50]. Le , la bataille de Saint-Privat occasionne de lourdes pertes sans qu'aucun camp ne remporte un avantage décisif. Le lendemain, Bazaine ordonne pourtant le repli général dans Metz, malgré la présence de 180 000 hommes et de 444 pièces d'artillerie[49]. La défaite de Napoléon III Le repli vers l'ouest de l'armée de Mac Mahon, réduite à 80 000 hommes, est accompagné par des convois de réfugiés qui veulent échapper aux Prussiens et la panique se répand rapidement dans la population. Plusieurs villes sont déclarées ouvertes comme Nancy, prise le , Bar-le-Duc le et Vitry-le-François le , et d'autres sont assiégées, comme Phalsbourg, Verdun, Toul, Sélestat, Neuf-Brisach, Belfort et Strasbourg. L'empereur tient un conseil de guerre à Châlons le , où Mac Mahon le rejoint, et envisage de se replier sur Paris pour assurer la défense de la ville avec le général Trochu, gouverneur de la capitale. Toutefois, sous la pression de l'impératrice et de Palikao qui craignent qu'une telle décision ne provoque un soulèvement populaire, il choisit de marcher sur Metz au secours de Bazaine. L'armée de Châlons commandée par Mac Mahon reçoit le renfort de 50 000 gardes mobiles et entame sa marche vers l'est en direction de Reims puis de Vouziers[51],[52].  Le , Mac Mahon apprend que Bazaine n'a pas encore tenté de manœuvres pour briser son encerclement et que deux armées prussiennes sont à sa poursuite. Il modifie sa route, espérant se mettre à l'abri de Mézières, mais sous la pression du gouvernement, il reprend la direction de l'est le et franchit la Meuse. Ces nombreux changements d'objectifs font perdre du temps, fatiguent les hommes, et le , Mac Mahon décide de repartir au nord pour faire étape à Sedan et reconstituer ses forces. Dans les jours qui suivent, les Allemands investissent les hauteurs de la ville et resserrent leur dispositif d'encerclement tandis que les troupes d'Albert de Saxe écrasent le 5e corps d'armée du général de Failly à Beaumont[51],[52].  Le , pendant que le 1er corps bavarois donne l'assaut sur le village de Bazeilles, défendu héroïquement par les troupes marines de la Division Bleue, les Allemands opèrent leur jonction et finalisent l'encerclement de Sedan. Dans le même temps, Mac Mahon est gravement blessé à la cuisse par un éclat d'obus alors qu'il inspectait les positions. Il cède le commandement au général Ducrot qui ordonne la retraite vers Mézières, une directive immédiatement contredite par le général Wimpffen, porteur d'un mandat du ministre de la Guerre lui confiant la succession de Mac Mahon en cas d'empêchement de ce dernier. Wimpffen ordonne de contre-attaquer à Bazeilles et lance plusieurs charges de cavalerie pour tenter, en vain, de briser l'étau allemand[51],[52]. La position française dans Sedan est intenable : soumis aux bombardements de l'artillerie prussienne, les soldats sont démoralisés et épuisés. Pour éviter un massacre, Napoléon III fait hisser le drapeau blanc en fin d'après-midi, et la capitulation est signée le lendemain matin. L'empereur est fait prisonnier avec plus de 100 000 hommes[51],[52]. La Défense nationale La nouvelle de la capitulation de l'empereur, qui parvient à Paris le , entraîne un soulèvement populaire et la fuite de l'impératrice[53]. Le , la République est proclamée depuis l'hôtel de ville de Paris par les députés républicains de la Seine qui constituent aussitôt un gouvernement de la Défense nationale présidé par le général Trochu[54][55]. Le désastre de Sedan ne marque pas la fin de la guerre car Napoléon III n'a entamé aucun pourparlers de paix et n'a pas abdiqué formellement[56]. Le nouveau gouvernement entend poursuivre la lutte et, comme le déclare le ministre des Affaires étrangères Jules Favre le , il n'entend céder « pas un pouce de notre territoire, pas une pierre de nos forteresses »[57]. De l'armée impériale, décimée, il ne reste principalement que les forces du maréchal Bazaine enfermées dans Metz et la route de Paris est ouverte aux troupes allemandes qui s'y engagent tandis que le nouveau pouvoir organise la défense de la capitale[56]. Les ministres sont cependant divisés car le gouvernement est rapidement fragilisé : alors que le siège de Paris se profile, il est d'une part contesté par les éléments les plus révolutionnaires et radicaux, et d'autre part dans l'impossibilité d'asseoir sa légitimité par les urnes car l'occupation d'une partie du territoire empêche la tenue des élections[56],[57]. Le gouvernement choisit de rester à Paris mais il envoie une délégation de ses services à Tours sous l'autorité du ministre Adolphe Crémieux[58]. Certains ministres espèrent pouvoir négocier une paix de compromis dans la mesure où ils considèrent que le conflit opposait la Prusse à l'Empire et non au peuple français dans son ensemble. De sa propre initiative, Jules Favre rencontre le chancelier Bismarck au château de Ferrières les 19 et mais ce dernier impose des conditions inacceptables : comme gage pour un armistice, il demande la reddition de plusieurs places fortes et comme condition d'un accord de paix, la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine[57],[56]. Siège de Paris et chute de Metz L'encerclement de la capitale commence le avec l'occupation des villes de la grande ceinture et s'achève deux jours plus tard par la conquête du plateau de Châtillon. La défense de la capitale est cependant bien organisée : elle s'appuie sur une ligne continue de 38 kilomètres de rempart et 16 forts avancés. La garnison compte environ 400 000 hommes dont les deux tiers relèvent de la garde nationale, le reste des effectifs se répartissant entre garde mobile et unités de ligne dans des proportions identiques. Ces forces hétéroclites manquent toutefois de formation militaire et de discipline, tandis que leur armement est vétuste. Le maréchal von Moltke, qui ne dispose pas de forces suffisantes, n'envisage pas d'attaquer ce camp retranché, mais il veut faire plier ses habitants en recourant au blocus[57].  Du côté français, la stratégie mise en place par le général Trochu est exclusivement défensive et consiste à tenir le plus longtemps possible pour permettre la levée de nouvelles armées en province. Le , les Prussiens coupent le câble télégraphique installé dans le lit de la Seine, si bien que toutes les communications entre la capitale et la province sont interrompues. Livrée à elle-même, la Délégation de Tours reçoit l'appui du ministre de l'Intérieur, Léon Gambetta, qui parvient à quitter la capitale en ballon le . Une commission d'armement est créée pour réquisitionner des usines et mobiliser une première armée de 80 000 hommes en faisant venir notamment d'Algérie plusieurs contingents militaires[59].  La Délégation tout comme la population parisienne attendent de Trochu qu'il entreprenne une sortie massive pour tenter de percer les lignes prussiennes, mais ce dernier considère que les troupes dont il dispose ne sont pas suffisamment aguerries. Il n'ordonne donc que de simples « reconnaissances offensives » qui visent à identifier les positions ennemies, entretenir le moral des Parisiens et entraîner ses soldats, comme à Villejuif le , Chevilly le 30, Bagneux le , la Malmaison le 23, et Le Bourget du 28 au [57].  Dans le même temps, l'armée allemande poursuit son avancée et s'impose définitivement en Alsace. De nombreuses villes déclarées ouvertes sont prises sans combats, et d'importants moyens d'artillerie sont mis en œuvre pour faire tomber celles qui résistent. Toul se rend le après quarante jours de siège et Strasbourg, assiégée depuis le , tombe cinq jours plus tard, au terme d'un bombardement soutenu qui cause près de 200 morts et 3 000 blessés parmi la population. Les autres villes alsaciennes sont conquises au cours du mois d'octobre, à l'exception de Belfort qui résiste sous le commandement du colonel Denfert-Rochereau[60],[61].  À Metz, la situation s'aggrave au fil des semaines du fait de l'épuisement des vivres, des intempéries et de l'hygiène insuffisante qui entraînent des épidémies de typhus, de dysenterie et de fièvre typhoïde parmi les militaires et les civils. Dans le même temps, élus et habitants s'exaspèrent du manque d'activité de l'armée et reprochent au maréchal Bazaine de n'ordonner que des actions de faible envergure.Le , ce dernier réunit un conseil de guerre qui décide de capituler. Plus de 170 000 hommes sont faits prisonniers et contraints de livrer leurs armes aux Allemands qui s'emparent d'environ 1 500 canons, 250 000 fusils et de grandes quantités de munitions et d'équipements. La capitulation de Bazaine est aussitôt vécue comme une « trahison » par la population française comme par les membres du gouvernement, une accusation fondée sur les rumeurs d'intrigues du maréchal avec l'ennemi pour favoriser ses ambitions personnelles ou la restauration de l'Empire[62],[63]. La chute de Metz est un tournant du conflit. D'une part, l'ancienne armée impériale est pratiquement démantelée, de sorte que la défense du territoire ne repose plus que sur la capacité du gouvernement de lever de nouvelles armées. D'autre part, les troupes allemandes qui assiégeaient la ville peuvent désormais se porter sur un autre front[62],[63]. À Paris, l'annonce de la capitulation parvient en même temps que celle de l'échec de la sortie du Bourget, ce qui conduit à un soulèvement populaire le . Des éléments révolutionnaires d'extrême gauche parviennent à s'introduire à l'hôtel de ville avant de quitter les lieux dans la soirée contre la promesse de l'organisation d'élections municipales[62],[63]. Réorganisation de l'armée française en province Gravure publiée dans The Graphic en 1883. Hors de Paris, l'armée française ne compte plus que 150 000 hommes après les défaites de Sedan et de Metz. À la tête de la Délégation de Tours, Léon Gambetta s'appuie notamment sur les compétences du polytechnicien Charles de Freycinet pour mobiliser, équiper et former de nouvelles troupes. Les membres de la classe 1870 sont appelés avec une année d'avance et les gardes nationaux sont incorporés dans l'armée d'active, de sorte que les effectifs montent rapidement à 500 000 soldats. Trois nouvelles armées sont ainsi formées successivement : l'armée du Nord, l'armée de la Loire et l'armée de l'Est. Onze camps d'instruction sont créés en province pour assurer la formation des nouvelles recrues. Les conditions de vie y sont parfois très rudes, comme au camp de Conlie où est cantonnée l'armée de Bretagne du général de Kératry. Des armes sont achetées en Belgique, en Angleterre et aux États-Unis[60].  Paris, hôtel des Invalides. Par ailleurs, des milliers d'étrangers volontaires s'engagent dans les rangs français, à l'image du patriote italien Giuseppe Garibaldi qui reçoit le commandement de l'armée des Vosges et dont les Chemises rouges rejoignent dans le combat pour la France les Zouaves pontificaux de Charette qu'elles avaient pourtant combattus en Italie. À ces diverses troupes s'ajoutent des corps francs levés un peu partout sur le territoire et qui rassemblent près de 72 000 hommes dont le quart opère en région parisienne. Leur mode d'action, inspiré de la guerre d'indépendance espagnole, leur vaut toutefois la méfiance du gouvernement, qui ne peut les contrôler[60]. Sur la LoireLe , à Artenay, l'armée de la Loire rencontre, sans succès, l'armée bavaroise du général von der Thann, et doit abandonner Orléans le lendemain. Léon Gambetta en confie le commandement au général d'Aurelle de Paladines avec pour mission de protéger les arsenaux de Bourges et les villes de Blois et Tours. Entre les positions françaises et bavaroises, des francs-tireurs tentent des coups de main et défendent notamment Châteaudun qui finit par tomber le . En réaction à la résistance acharnée de la ville, les Allemands massacrent des civils et incendient des bâtiments[64].  Réorganisée, l'armée de la Loire passe à l'offensive quelques semaines plus tard. Les Bavarois sont battus à Coulmiers le et évacuent à leur tour Orléans. Côté français, ce premier succès fait naître l'espoir d'un dégagement de la capitale[65], mais venue de Metz après la capitulation de Bazaine, l'armée prussienne du prince Frédéric-Charles est dirigée vers la Loire pour inverser le rapport de force, si bien qu'Aurelle de Paladines renonce à poursuivre les Allemands vers le nord malgré l'insistance de Gambetta et Freycinet. L'armée de la Loire est battue à Beaune-la-Rolande le et à Loigny le . Deux jours plus tard, les Allemands investissent Orléans, ce qui entraîne des fuites massives parmi les soldats français démoralisés[64]. L'armée de la Loire est scindée en deux : une partie, sous les ordres du général Chanzy, devient la deuxième armée de la Loire qui se replie sur la rive droite du fleuve, tandis que l'autre rejoint Bourges pour constituer l'armée de l'Est sous le commandement du général Bourbaki[64]. Chanzy entame une retraite vers l'Ouest et parvient à ralentir les troupes allemandes malgré la perte de Beaugency le et de Vendôme le 16, avant de s'établir au Mans. La Délégation doit quitter Tours et s'installe à Bordeaux le [64]. Dans le Nord Fin septembre, Achille Testelin est nommé commissaire général de la Défense nationale pour les départements du Nord. Avec l'aide du colonel Farre, il entreprend l'organisation de l'armée du Nord dont le général Bourbaki prend le commandement supérieur le . Compte tenu de la faiblesse de ses effectifs, environ 24 000 soldats insuffisamment armés et équipés, ce dernier choisit la défensive face aux 43 000 soldats du général von Manteuffel[64]. Après le transfert de Bourbaki vers la Loire, le commandement est confié au général Faidherbe le . Les combats de concentrent autour d'Amiens, où les Allemands mènent une vaste offensive. Après la bataille de Villers-Bretonneux, ils s'emparent de la ville le avant de poursuivre vers la Normandie avec la prise de Rouen le 6, sans combat[66]. Faidherbe reconstitue ses troupes en déroute et se replie sur Arras pour envisager une nouvelle offensive vers le Somme. Le , Allemands et Français se livrent des combats indécis lors de la bataille de l'Hallue à Pont-Noyelles, et Faidherbe préfère se retirer pour sauver son armée[64]. Dans l'Est et en Bourgogne Dans l'Est, les Allemands progressent vers la vallée de la Saône et la Bourgogne : Luxeuil-les-Bains et Vesoul sont prises le , puis Dijon le 30. La route de Lyon est ouverte mais la résistance française s'organise autour de plusieurs places fortes comme Langres, Besançon et Belfort dont le siège commence le . Fort de 17 000 hommes, le colonel Denfert-Rochereau y organise une résistance héroïque et acharnée, menant des sorties qui obligent parfois les Allemands à reculer[64]. Dans le même temps, l'armée des Vosges s'organise sous les ordres de Giuseppe Garibaldi. Aucun officier supérieur français n'acceptant de le servir, l'Italien reçoit le commandement des corps francs de la zone des Vosges, de Strasbourg à Paris, et une brigade de gardes mobiles[67]. Le , son fils Ricciotti Garibaldi surprend les troupes prussiennes du général Werder à Châtillon-sur-Seine, mais il échoue à reprendre Dijon[67]. En décembre, Charles de Freycinet envisage une offensive pour dégager Belfort et interrompre les lignes de communication allemandes en s'appuyant sur l'armée de l'Est nouvellement formée et les troupes garibaldiennes. Le transport ferroviaire est cependant ralenti en raison des conditions météorologiques d'un hiver rigoureux et l'armée de l'Est n'est prête à combattre que début janvier, cependant que les Allemands ont renforcé leurs unités[65],[64]. Derniers combats Les armées françaises connaissent une véritable déroute lors du mois de janvier. À l'Ouest, le général Chanzy est battu au Mans le et ses troupes décimées par le nombre de fuyards ou de prisonniers se replient sur Laval[68].  À l'Est, le général Bourbaki lance une offensive en direction de Villersexel qui est prise le , mais cette victoire reste sans lendemain car les Allemands, retranchés derrière le cours de la Lizaine, stoppent l'avancée de Bourbaki lors des violents affrontements de la bataille d'Héricourt, disputée sous un froid glacial du 15 au . Mal ravitaillées, épuisées, les troupes françaises se replient vers Besançon mais l'entrée de la place leur est refusée. Prise en chasse par les Allemands, l'armée de l'Est traverse les montagnes enneigées du Jura et se retrouve prise en étau à Pontarlier. Après la tentative de suicide de Bourbaki le , le commandement échoit au général Clinchant qui négocie l'internement de ses troupes en Suisse par la convention des Verrières signée le par le général Hans Herzog, commandant en chef de l'armée helvétique[65],[68].  Au Nord, le général Faidherbe tente de briser le siège de Péronne en attaquant les environs de Bapaume le , mais l'opération n'est qu'un succès relatif : bien que les Allemands évacuent momentanément la ville, l'armée du Nord, qui a elle aussi subi de lourdes pertes, est contrainte de se replier[69],[68]. Une nouvelle opération est menée à Saint-Quentin mais les Allemands remportent une victoire décisive le . Il ne s'agit pas pour autant d'un désastre pour l'armée française car, bien qu'elle ne puisse délivrer Paris, l'armée du Nord échappe à l'anéantissement et permet aux départements du Nord et du Pas-de-Calais de ne pas être envahis[68].  À Paris, la pression s'accentue alors que les Allemands commencent à bombarder les forts ceinturant la capitale le [70]. Le bombardement de la ville elle-même débute le . Un certain défaitisme gagne l'état-major qui renonce à monter une opération d'envergure pour briser le siège. Ce manque d'initiative contraste avec l'ardeur des éléments révolutionnaires et d'une partie des gardes nationaux qui font notamment placarder une Affiche rouge dans la nuit du 5 au pour appeler au sursaut et à la formation de la Commune de Paris[71],[68].  Sous la pression de la population parisienne et de Gambetta, la Défense nationale se résout à mener des offensives pour rompre le blocus de la capitale. Mais les différentes sorties menées, comme à Champigny début décembre, au Bourget le puis à Buzenval les 19 et restent sans effets : à chaque fois, après un succès initial, les troupes françaises doivent se replier sous les tirs de l'artillerie allemande[71],[68]. Le , l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des Glaces du château de Versailles, tandis qu'un nouveau soulèvement populaire éclate à Paris le . Le gouvernement entreprend des négociations en vue de mettre fin aux hostilités, par l'intermédiaire de Jules Favre. L'armistice, signé le , entre en vigueur le 28 pour une durée de trois semaines, le temps d'élire une Assemblée habilitée à négocier le traité de paix[70],[68]. Ce texte ne concerne pas l'armée de l'Est internée en Suisse, de même que les places fortes de Belfort et de Bitche qui résistent respectivement jusqu'au et au [68]. Par ailleurs, selon les termes de l'armistice, Paris doit verser une indemnité de guerre de 200 millions de francs. Les forts sont occupés et sa garnison est désarmée, à l'exception d'une force de 12 000 hommes, chargée du maintien de l'ordre, et des gardes nationaux. À Bordeaux, Gambetta, furieux, s'oppose à cette capitulation et entend poursuivre la guerre. Il démissionne finalement le [72],[68]. Principales batailles et sièges

BilanLes pertes humainesLe bilan des pertes militaires est plus lourd du côté français avec 139 000 morts, 143 000 blessés et 370 000 prisonniers. Dans les rangs allemands, le conflit fait 50 000 morts, dont la moitié ont péri de maladie, 90 000 blessés et 14 000 disparus[68]. Par ailleurs, la puissance de feu des armes modernes employées pendant cette guerre entraine un taux de pertes plus élevé que lors des précédents conflits au regard des effectifs engagés. C'est notamment le cas lors des premiers affrontements, notamment les batailles de Wissembourg et Frœschwiller-Wœrth où les pertes françaises s'élèvent à 23 % des soldats engagés. La bataille de Saint-Privat est la plus meurtrière du conflit et conduit à la mise hors de combat de 12 000 Français et 20 000 Allemands[73]. De plus les Allemands progressaient à travers un pays résolument hostile : l’action des francs-tireurs fut très forte et entraîna une psychose dans l’armée allemande[74]. La variole a ravagé les deux armées. Cependant, les Prussiens, qui connaissaient l'efficacité du rappel antivariolique, ont eu nettement moins de pertes dues à cette maladie. En effet, sur 8 500 Prussiens contaminés, 450 en sont morts (5 %), alors que les Français, qui ne connaissaient pas la nécessité du rappel du vaccin, ont eu 125 000 contaminations et 23 500 décès (19 %).

Prisonniers de guerreLe nombre de prisonniers de guerre français fut exceptionnellement élevé. En , Jules Favre, ministre des affaires étrangères, donnait l'estimation suivante : 509 000 combattants français prisonniers dont 420 000 détenus en Allemagne, 4 000 internés en Belgique et 85 000 en Suisse contre 35 000 soldats allemands faits prisonniers. La plupart des prisonniers français restèrent captifs en Allemagne de 2 à 10 mois, certains ne revenant que plusieurs mois après la fin de la guerre et le traité de paix. 18 000 prisonniers français morts dans les camps sont enterrés en Allemagne. Les enseignements de la guerreSupériorité technique et militaire de l'armée allemandeLa relative brièveté du conflit témoigne de la supériorité allemande dans de nombreux domaines. Dès les premiers affrontements en , ce sont les Allemands qui prennent systématiquement l'initiative sur le terrain, le plus souvent sans avoir reçu l'ordre direct du chef du Grand État-Major général, Helmuth von Moltke. La témérité des généraux allemands et leur liberté d'action ont pour effet de surprendre les chefs français qui, le plus souvent, se montrent passifs, indécis et incapables de réagir. À l'inverse de leurs homologues allemands, les généraux français appliquent la stratégie défensive de l'état-major sans cherche à prendre l'initiative de l'engagement, du moins pendant les premiers mois du conflit. Ainsi le commandement français montre ses limites, ce que l'historien Xavier Boniface explique par la promotion d'officiers en raison de leurs origines sociales ou leur ancienneté plutôt que de leurs compétences. Par ailleurs, il affirme que la plupart des chefs militaires français ont acquis leur expérience sur le terrain colonial, ce qui ne leur permet pas de manœuvrer efficacement d'importantes masses de soldats, et que les cadres d'état-major sont le plus souvent confinés à des tâches administratives qu'à la planification et à la conduite d'opérations[75]. L'armée française paye également son manque d'organisation et l'inefficacité de ses services. L'intendance peine à suivre les mouvements de troupes et le génie militaire ne se montre pas à la hauteur des enjeux, comme l'affirme l'aumônier Emmanuel Domenech qui déplore son inefficacité en expliquant qu'il a tardé pour « la construction des ponts nécessaires au passage rapide de l'armée et la destruction de ceux sur lesquels l'ennemi devait passer […]. Il s'est contenté de faire sauter [ceux] qui nous étaient utiles et dont les Prussiens n'avaient que faire ». Sur un autre plan, le service de renseignements est défaillant, tandis que le service de santé est dépassé par l'ampleur des pertes. L'état-major allemand montre également sa supériorité dans l'utilisation des chemins de fer : tandis que les choix tactiques de von Moltke prennent systématiquement en compte le réseau ferré, les Français ne l'utilisent que pour des renforts ponctuels et certaines lignes sont inadaptées au trafic militaire[75]. L'inefficacité du commandement français s'explique également par les mauvaises relations entre le pouvoir politique et les chefs militaires : alors que du côté allemand, l'état-major met à exécution son plan d'invasion sans que les politiques interfèrent, du côté français, « le pouvoir politique met sans cesse les généraux en situation d'improvisation et d'incertitude », selon l'analyse des historiens Nicolas Bourguinat et Gilles Vogt[76]. En outre, dès le début du conflit, l'expérience militaire de Napoléon III et ses compétences en matière d'artillerie ne peuvent compenser son manque de stratégie et son incapacité à se muer en meneur d'hommes, d'autant plus qu'il apparaît malade et affaibli et perd ainsi le respect de ses officiers[76]. Ainsi du côté français, dès les premières semaines du conflit, un sentiment de gâchis voire de trahison se répand parmi les combattants qui pointent l'absence de stratégie de l'état-major comme responsable de la défaite[77],[78]. Pour la majorité des soldats, qui font preuve de courage et de témérité au combat, les hésitations du commandement provoquent le désarroi et la désillusion des combattants, comme le montrent de nombreux témoignages à l'image de celui du sous-lieutenant Vincent Boucabeille qui défend Metz : « L'état-major et l'intendance, les deux bras principaux de l'armée, […] étaient au-dessous de leurs missions, outrecuidants, paresseux et incapables »[77]. À l'inverse, l'armement français n'est pas inférieur à celui des Allemands, et le fusil Chassepot, meilleur que le fusil Dreyse, leur donne l'avantage dans le combat rapproché et suscite l'inquiétude de l'état-major allemand : par sa portée maximale de 1 700 mètres, sa rapidité de tir jusqu'à 14 coups par minute et son chargement par la culasse, il permet un tir à la fois plus précis, plus régulier et plus meurtrier[76]. L'armée française est aussi l'une des premières à posséder des canons à balles, mais sa puissance de feu n'est pas exploitée par l'artillerie qui déplore sa portée inférieure à celle des canons, tandis que l'infanterie ne peut l'utiliser du fait de sa faible maniabilité en raison d'un poids trop élevé. C'est d'ailleurs sur le plan de l'artillerie que les Allemands ont, dès le début de la guerre, la supériorité numérique avec quatre pièces pour mille hommes contre seulement trois pour les Française[75]. Par ailleurs, la portée et la précision des canons Krupp est supérieure à celles des pièces françaises tandis que le chargement par la culasse leur apporte une cadence de tir inégalée[76]. La modernité technique des pièces d'artillerie change la nature du conflit et rend inefficaces les armes anciennes comme la cavalerie. Ses charges sont sans effet et son utilité ne repose que sur des phases de reconnaissance en petits détachements sur le terrain, un domaine où les uhlans excellent[76]. De la même manière, les charges de lanciers et de cuirassiers entraînent de lourdes pertes sans apporter un avantage quelconque à l'un des deux camps, et « leur intervention semble ne plus servir qu'à fournir des scènes héroïques de sacrifice à la mémoire collective du conflit ». L'impossible guerre navaleÀ la déclaration de guerre, un blocus de l'Allemagne par ses côtes maritimes fut décidé à Paris. La Norddeutsche Bundesmarine, fondée à partir de la flotte prussienne, ne pouvait s'y opposer, mais la marine française n'était pas opérationnelle (manque de charbon, de réservistes qui devaient servir sur les 470 navires français difficiles à mobiliser). Le blocus de Wilhelmshaven s’avéra ainsi inefficace. À partir de , la mer devenant trop impraticable, la flotte française regagna les ports de la Manche et n'en sortit plus.  Un débarquement sur la côte de la Baltique fut envisagé, cette diversion avait pour but de soulager la pression sur l'Alsace et la Lorraine, mais aussi d'amener le Danemark à déclarer la guerre à la Prusse. Mais l'idée s’avéra impossible à mettre en œuvre ; les défenses côtières allemandes (canons Krupp à longue portée) et la géographie de la mer des Wadden n'avaient pas été correctement évaluées. Les troupes de Marine furent redéployées au camp de Châlons et participèrent à la bataille de Sedan. Une grande partie de l'armée étant prisonnière à Metz, la Marine fournit les officiers et sous-officiers qui encadrèrent les Gardes mobiles et les forts de Paris. Les seuls combats navals se résumèrent au combat entre le Bouvet et le Meteor devant La Havane en , au blocus du Herta par le Dupleix en rade de Nagasaki, au forçage du blocus de Wilhelmshaven par la corvette Augusta, à la capture de trois navires marchands au large de Brest, de Rochefort et à l'embouchure de la Gironde, et à une poursuite menée par la frégate L'Héroïne, qui s'acheva par le refuge d'un navire allemand dans le port espagnol de Vigo. Les traités de paixConformément aux clauses de l'armistice, une Assemblée nationale est élue au suffrage universel le . Cette assemblée est majoritairement monarchiste et favorable à la paix. Elle investit le un gouvernement dirigé par Adolphe Thiers.

La France dut céder à l'Allemagne l'Alsace, française depuis les traités de Westphalie (1648) et Ryswick (1697), les territoires annexés par Louis XIV dont Strasbourg en 1681, ainsi que Metz, française depuis le siège de 1552, soit tout ou partie de cinq départements de l'Alsace et de la Lorraine :

Elle dut également payer une indemnité de guerre de 5 milliards de francs-or. Les historiens Jean-Pierre Azéma et Michel Winock soulignent que le montant exigé « représentait beaucoup plus que ce que la guerre avait coûté aux Allemands : ce n’était pas une simple « indemnité », c’était un tribut »[79]. Les troupes allemandes occupèrent une partie de la France, jusqu'à ce que le total du tribut soit versé en . L'agrandissement devait concerner la Moselle et l'Alsace dont le Territoire de Belfort, mais étant donné la résistance jusqu'au bout des troupes françaises du colonel Denfert-Rochereau lors du siège de Belfort, ce territoire resta à la France en contrepartie d'autres territoires lorrains, notamment les villages correspondant au champ de bataille de Saint-Privat : « le tombeau de ma garde » disait Guillaume Ier de Prusse. Conséquences de la guerre La chute du Second EmpireLa capitulation de Sedan provoqua deux jours plus tard, le à Paris, une révolution sans violence. La déchéance de l'empereur Napoléon III fut votée par le Corps législatif et Léon Gambetta proclama la république à l'hôtel de ville de Paris. Un Gouvernement de la Défense nationale se forma pour continuer la guerre. Au niveau colonial, la France qui était déjà présente en Extrême-Orient depuis la conquête de la Cochinchine, dut cesser toute expansion dans la péninsule indochinoise jusqu'aux années 1880, date à laquelle les conquêtes coloniales reprirent. En Afrique, l'expansion des conquêtes coloniales autour du Sénégal furent aussi ralenties, tout comme la pénétration du Sahara au sud de l'Algérie. L'achèvement de l'unité italienneLa guerre franco-prussienne eut pour conséquence indirecte l'achèvement de l'unité italienne. Pendant le Second Empire, les troupes françaises protégeaient la ville de Rome qui restait ainsi sous la souveraineté pontificale. Après l'évacuation des troupes françaises du fait de la guerre avec la Prusse, Rome fut annexée (le ) par l'Italie et devint la capitale du pays. Le pape cessa d'être un souverain temporel jusqu'à la signature des Accords du Latran de 1929 qui lui accordèrent la souveraineté sur la cité du Vatican. L'unité allemande La conséquence immédiate de la guerre de 1870 fut l'avènement de l'Empire allemand — l'Allemagne bismarckienne — et donc d'un pays unifié en tant que nation et en tant qu’État, qui domina l'Europe continentale pendant près de trente ans devenant progressivement la première puissance industrielle du continent[80]. La politique du chancelier Bismarck fut dès lors d'isoler diplomatiquement la France. La guerre avait uni tous les territoires allemands sous l'autorité de la couronne prussienne, dans le combat contre l'agresseur français. Le roi de Prusse fut proclamé empereur, le , dans la galerie des Glaces du château de Versailles. La politique de Bismarck avait triomphé. Bismarck aurait choisi Versailles en représailles de la décision de Louis XIV de mettre à sac le Palatinat[81]. L'Allemagne décida, en outre, d'annexer l'Alsace-Lorraine (l'Alsace et la Moselle actuelle), qui demeurèrent allemandes jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Fin de la démilitarisation de la mer NoireProfitant de la distraction de la guerre franco-prussienne, l'Empire russe avait commencé en la reconstruction de ses bases navales en mer Noire, une violation flagrante du traité qui avait mis fin à la guerre de Crimée 14 ans plus tôt[82]. Après la paix de Francfort de 1871 naît un rapprochement entre la France et la Russie. « Au lieu de tisser des liens avec la Russie à l'est et de paralyser davantage la France à l'ouest, l'erreur de calcul de Bismarck avait ouvert la porte à de futures relations entre Paris et Saint-Pétersbourg. Le point culminant de cette nouvelle relation sera finalement l'Alliance franco-russe de 1894 ; une alliance qui fait explicitement référence à la menace perçue de l'Allemagne et à sa réponse militaire »[83]. L'insurrection de la Commune de ParisLa déception face à la défaite, l’hostilité vis-à-vis de l’Assemblée récemment élue, à majorité monarchiste ainsi que certaines mesures prises par celle-ci ou par le gouvernement renforcèrent un climat d’agitation, à Paris, au sein de la Garde nationale et des milieux populaires. Une insurrection éclata à Montmartre, le , alors que des troupes régulières essayaient, sur ordre du gouvernement, de saisir des canons de la Garde nationale. Une autorité insurrectionnelle se mit en place : la Commune de Paris. Avec l'accord tacite des Prussiens, elle fut combattue puis écrasée lors de la « Semaine sanglante » (21-) par le gouvernement investi par l'Assemblée nationale, qui était replié à Versailles depuis le . Une volonté de revanche ?L'avènement d'un régime républicain en France suscita la méfiance des monarchies européennes. Isolée en Europe, la France s'employa à constituer un vaste empire colonial, gage de sa puissance[84] mais elle fut malgré tout en proie au sentiment douloureux d'une revanche à prendre, terreau d'un nationalisme qui perdura une vingtaine d'années. Toutefois, ce sentiment perdit progressivement de sa force et se réduisit ensuite à une nostalgie des « provinces perdues » jusqu'à la fin du XIXe siècle[85]. Cependant, à partir de la crise boulangiste, un nationalisme revanchard se développa, dans une partie de la presse et l'opinion française, renforcé par l'affaire Dreyfus. Il se diffusa pendant la Belle Époque et conduisit après l'assassinat de Jean Jaurès, partisan de la paix, le , au ralliement des pacifistes à l'Union sacrée et à la Première Guerre mondiale. Fondation de l'École libre des sciences politiquesCette défaite provoqua un véritable traumatisme au sein des sphères intellectuelles françaises dans les années 1870, forcées malgré elles de constater la faillite collective et morale de leurs élites dans le cadre de la guerre franco-allemande. Frappés par l'arrogance, le manque d'ouverture et la méconnaissance accablante de ces élites, quelques érudits, savants, professeurs et hommes d'affaires emmenés par Émile Boutmy vont alors tirer les leçons de l'échec passé afin de remédier aux carences fonctionnelles et structurelles de la jeune IIIe République. Ceci aboutit à la création de l’École libre des sciences politiques en 1872 à Paris par Boutmy, qui s'entoure d'un cercle d'éminents universitaires, comptant dans ses rangs Hippolyte Taine, Ernest Renan, Albert Sorel et Paul Leroy-Beaulieu. L'ambition des fondateurs de la nouvelle école était de doter la IIIe République d'élites, la formation des élèves étant totalement repensée avec notamment une approche pluridisciplinaire et une ouverture à l'international. Progrès du droit humanitaire internationalL'une des conséquences de la guerre de 1870-1871 fut une accélération du développement du droit humanitaire international. En effet, il n'existait auparavant que la première convention de Genève () destinée à protéger des militaires blessés pendant les guerres, mais rien de précis n'encadrait le droit de la guerre. Cette lacune avait provoqué de sérieuses contestations entre les belligérants, et des mesures de représailles. Le tsar Alexandre II convoqua donc à Bruxelles, du au , une conférence qui avait pour objet de codifier les lois et coutumes de la guerre[86]. Par ailleurs, alors que son projet ne prévoyait rien quant aux règles à appliquer concernant l'internement de belligérants en pays neutre, la retraite et le passage en Suisse des 90 000 survivants de l'Armée Bourbaki avaient si profondément marqué les esprits qu'il fallut aussi traiter cette question. En effet, les nombreux problèmes juridiques inédits posés par cet internement concernant le droit de la guerre et celui de la neutralité ne furent résolus que par des négociations bilatérales de la Suisse avec l'Allemagne d'une part, et avec la France d'autre part[86]. Tout cela fut intégré soit à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre adoptée à La Haye le 29 juillet 1899 soit à la convention adoptée lors de la seconde conférence de La Haye conclue le 18 octobre 1907 quant aux droits et devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, dont les dispositions sont toujours en vigueur aujourd'hui (articles 11 à 15 de la Convention)[86]. DécorationsDans la mesure où la guerre fut une défaite pour la France et que les anciens combattants cherchaient à oublier cet aspect pour mettre en valeur des actes héroïques individuels, les monuments érigés comme les commémorations sont souvent issus d'initiatives locales (cf. section suivante et article dédié). C'est par ailleurs seulement en 1911 que l'État choisit d'honorer les anciens combattants de ce conflit par une médaille[87],[88].

Mémoire de la guerre de 1870Le traité de Francfort du , qui clôtura la guerre franco-prussienne de 1870, stipulait, dans son article 16, que les deux États signataires s'engageaient, sur leur territoire respectif, à entretenir les tombes de soldats morts pendant le conflit. La loi allemande du régla la question des tombes militaires allemandes et françaises dans les trois départements annexés d'Alsace-Moselle. La loi française du , relative à la conservation des tombes des soldats morts pendant la guerre de 1870-1871, réglementa la question des tombes militaires sur le sol français. De 1873 à 1878, l’État français a financé la construction de 25 ossuaires surmontés d'un monument et l'aménagement de 87 396 sépultures réparties dans 1 438 communes et 36 départements. En France, l'édification de monuments commémoratifs a été, pour une part, l’œuvre du Souvenir français et celle des sections de vétérans. C'est à partir de la loi de 1890, laissant aux communes l'initiative de leur érection, que l'on vit se multiplier les monuments aux morts de la guerre de 1870-1871 en France. Outre les monuments et mémoriaux (comme le Lion de Belfort) érigés sur les lieux des combats, une plaque a été apposée au Panthéon dans l'escalier menant à la crypte. Il y est gravé : « À la mémoire des généraux D'Aurelles de Paladines, Chanzy et Faidherbe, des colonels Denfert-Rochereau et Teyssier ainsi que des officiers et des soldats des armées de terre et de mer qui en 1870-1871 ont sauvé l'honneur de la France ». Deux médaillons portent les noms de villes où les officiers et leurs soldats se sont distingués : Patay, Orléans, Belfort, Bapaume, Coulmiers, Bitche. En France comme en Allemagne, la mémoire de la guerre de 1870 se matérialise rapidement dans l'architecture et l'urbanisme. Des monuments, des mémoriaux et des toponymes sont ainsi inaugurés, qui donnent lieu à des commémorations officielles auxquelles participent les associations d'anciens combattants. Tandis que du côté français, les œuvres (panoramas, sculptures, etc.) valorisent le courage des vaincus et que la mémoire de la Commune s'inscrit dans des réalisations plus modestes du fait de la censure (livres, chansons, estampes, etc.), du côté allemand la victoire est célébrée dans les arts (peintures, statues, monuments à Guillaume Ier, Bismarck et Moltke), alors que le monde des lettres (historiens, journalistes) retrace le récit de l'unification du pays[89]. À partir de 1910, sur l'initiative de Stephen Pichon, sont publiés des documents relatifs à l'histoire politique et diplomatique des événements de 1870-1871[90], disponibles aujourd'hui sur la Bibliothèque diplomatique numérique. Dans les arts et la culture populaireLa guerre de 1870-1871 a été abondamment représentée par des photographies et des estampes, gravures et caricatures[91], ainsi que des images d’Épinal. IconographiePeintureLa guerre de 1870 a également inspiré de nombreux peintres :

SculptureParmi les nombreux monuments commémoratifs de la guerre de 1870, certaines œuvres ont eu un rayonnement particulier, on peut citer, entre autres, les œuvres des sculpteurs suivants :

Littérature Romans

Nouvelles

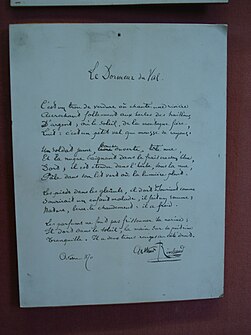

Poèmes

ChansonsLa guerre franco-prussienne et l'annexion de l'Alsace-Lorraine ont suscité la création d'un certain nombre de chansons, la plupart dans le style revanchard propre à l'époque, parmi lesquelles :

FilmographieCinémaLa guerre franco-prussienne a été portée sur grand écran dès le début du cinéma muet dans des productions cinématographiques diverses[92] :

TélévisionLa guerre franco-prussienne a été porté sur le petit écran dans des productions télévisuelles diverses :

Notes et référencesNotesRéférences

Voir aussiSources primairesTémoignages

BibliographieÉtudes historiquesGénéralités

Études générales sur la guerre franco-allemande de 1870

Études thématiques

Aspects mémoriels

Articles connexes

Liens externes

|