|

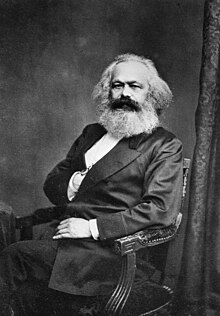

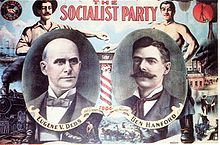

Socialisme Le concept de socialisme recouvre un ensemble divers de courants de pensée et de mouvements politiques[1], dont le point commun est de rechercher une organisation sociale et économique plus juste. Le but originel du socialisme est d'obtenir l'égalité sociale, ou du moins une réduction des inégalités[2] et, notamment pour les courants d'inspirations marxiste et anarchiste, d'établir une société sans classes sociales. Plus largement, le socialisme peut être défini comme une tendance politique, historiquement marquée à gauche, dont le principe de base est l'aspiration à un monde meilleur, fondé sur une organisation sociale harmonieuse et sur la lutte contre les injustices. Selon les contextes, le mot socialisme ou l'adjectif socialiste peuvent qualifier une idéologie, un parti politique, un régime politique ou une organisation sociale. La notion de socialisme s'exprime également par une forme spécifique de morale sociale laïque et non-religieuse véhiculant des valeurs morales individuelles et collectives. Le terme socialisme entre dans le langage courant à partir des années 1820, dans le contexte de la révolution industrielle et de l'urbanisation qui l'accompagne : il désigne alors un ensemble de revendications et d'idées visant à améliorer le sort des ouvriers, et plus largement de la population, via le remplacement du capitalisme par une société plus juste. L'idée socialiste, sous de multiples formes, se développe au long du XIXe siècle et donne naissance dans le monde entier à des partis politiques s'en réclamant sous diverses dénominations (socialiste, mais également social-démocrate, travailliste, etc.)[3]. Au tournant du XXe siècle, le marxisme supplante progressivement l'anarchisme puis l'approche dite du « socialisme utopique » : le courant de pensée marxiste se veut porteur d'une forme « scientifique » de socialisme, fondé sur une analyse du capitalisme, du dépassement de celui-ci par le biais de la lutte des classes et du passage à la propriété sociale des moyens de production[4]. Dans les dernières années du siècle, une partie du socialisme européen s'oriente cependant dans les faits vers le réformisme. À la fin de la Première Guerre mondiale, la famille politique socialiste connaît une division avec la naissance du courant communiste, se réclamant du socialisme en affirmant le ramener à la tradition révolutionnaire. Les partis socialistes connaissent dans le monde entier des scissions au cours des années 1920 ; ils se trouvent dès lors en compétition avec des partis communistes qui se réclament du « socialisme réel » (ou « socialisme réellement existant »[5]) appliqué par l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), cette dernière s’étant auto-proclamée « patrie du socialisme »[6],[7]. La plupart des partis socialistes européens accélèrent après la Seconde Guerre mondiale, leur évolution vers un réformisme éloigné du marxisme, tandis que les régimes communistes alignés sur l'URSS et qui se disent eux-mêmes socialistes, se multiplient dans le monde. Le socialisme démocratique, c'est-à-dire un socialisme converti à la démocratie libérale et respectueux du jeu parlementaire est associée à la notion de social-démocratie[8]. Outre les diversités liées à ses variations idéologiques, le socialisme connaît également de nombreuses variétées liées aux contextes géographiques et culturels, comme le socialisme arabe ou le socialisme africain. Les communistes ont dénoncé, en des termes parfois particulièrement virulents, les socialistes comme des « sociaux-traîtres » - voire, au moment de la ligne « classe contre classe » du Komintern, des « sociaux-fascistes » - et ont revendiqué le monopole du véritable socialisme[9],[10],[5],[11]. Le terme de social-démocratie a, quant à lui, acquis dans certains discours une charge négative, en ce qu'il supposerait une forme « molle » de réformisme, synonyme de l'abandon de « véritables perspectives socialistes » La mouvance socialiste, prise au sens large, demeure aujourd'hui l'une des plus importantes de la vie politique mondiale, bien que le mot socialisme continue de recouvrir un ensemble de réalités, de pratiques politiques, et de formes de pensées diverses et parfois contradictoires entre elles, allant des partis travaillistes aux diverses variétés de « gauchisme »[1], en passant par les partis et régimes communistes actuels. La majorité des principaux partis se réclamant du socialisme se réunit, au niveau international, au sein de l'Internationale socialiste et, au niveau européen, au sein du Parti socialiste européen. Ces organisations n'ont cependant pas le monopole de l'usage de l'appellation socialiste. Définitions Socialisme et socialiste sont des termes qui, en raison de leur connotation, ont été revendiqués et diffusés depuis leur création dans de nombreux contextes, et ont acquis une mosaïque de significations différentes, bien que des lignes directrices communes s'en dégagent. Le socialisme naît d'une philosophie de l'histoire occidentale, qui repose sur l'idée de progrès, c'est-à-dire de la transformation du monde dans un sens positif[3] : dans son acception la plus large, il condamne les inégalités sociales et l’exploitation de l’homme par l’homme[12] et défend le progrès social[13]. Le Grand Larousse encyclopédique définit le socialisme comme une « théorie visant à rénover l’organisation sociale dans un but de justice »[14]. Les universitaires Georges Bourgin et Pierre Rimbert le présentent comme « une forme de société dont les bases fondamentales sont les suivantes : propriété sociale des instruments de production ; gestion démocratique de ces instruments ; orientation de la production en vue de satisfaire les besoins individuels et collectifs des hommes »[15]. Sur le plan économique, le mot socialisme désigne à l'origine un ensemble de doctrines fondées sur la propriété collective — ou « propriété sociale » — des moyens de production, ou du moins la critique de la propriété privée de ceux-ci[16],[17],[18], par opposition à la vision capitaliste. Élie Halévy résume le socialisme par la possibilité de « remplacer la libre initiative des individus par l'action concertée de la collectivité dans la production et la répartition des richesses » : ainsi défini, le socialisme est vu comme un système de valeurs opposées à celles du libéralisme. Dès le XIXe siècle, cependant, des écoles de pensée ont tenté de concilier libéralisme et socialisme, en conciliant les valeurs de la solidarité avec les principes de la liberté, dans le cadre d'une relation critique avec le libéralisme économique[19]. Sur le plan politique, le socialisme s'affirme en Europe au XIXe siècle, en même temps que le libéralisme et l'aspiration démocratique. Si le socialisme se veut porteur d'une démocratie universelle, socialisme et démocratie ne sont cependant pas synonymes sur les plans politique, économique et social. En effet, de par ses contraintes particulières, le socialisme peut se trouver en contradiction avec la démocratie[20]. La revendication commune de la filiation socialiste par des tendances politiques souvent opposées entre elles a accentué la polysémie du terme, mais aussi favorisé les confusions. Ainsi, le fait que les sociaux-démocrates et les communistes se réclament du socialisme a permis aux adversaires des mouvements socialistes de pratiquer, au XXe siècle, des amalgames entre le réformisme socialiste et le communisme révolutionnaire et autoritaire[10]. Concept aux significations multiplesDéfinitions de l'essence du socialisme  Bertrand Russell décrit en 1918 « l'essence du socialisme » comme étant « par définition la revendication de la propriété commune de la terre et du capital. La propriété commune peut signifier la propriété par un État démocratique, mais n'inclut pas la propriété par un quelconque État qui ne serait pas démocratique »[21]. Karl Marx et Friedrich Engels utilisent alternativement les mots « communisme » et « socialisme » pour désigner la société sans classes qui naîtra après la révolution et le renversement du capitalisme[22] : Marx ne définit pas avec précision ce que serait une société socialiste post-révolutionnaire : il se borne à des formules générales (une description trop précise du socialisme étant combattue par les deux auteurs, dénoncée comme utopisme), indiquant qu'elle sera basée sur la liberté et le développement humain[23]. Le Manifeste du parti communiste parle ainsi d'« une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous ». Émile Durkheim définit le socialisme comme étant, sur le plan économique, « essentiellement une tendance à organiser », et visant à instaurer une forme d'organisation sociale dont l'amélioration du sort des travailleurs ne sera que l'une des conséquences[24]. Selon Durkheim, le socialisme, relevant d'une certaine sensibilité morale, est d'abord un idéal et non le produit d'une démarche scientifique : pour lui, le socialisme se caractérise surtout par « le rattachement de toutes les fonctions économiques, ou de certaines d'entre elles qui sont actuellement diffuses, aux centres directeurs et conscients de la société ». Joseph Schumpeter donne du socialisme une définition strictement économique et assimilée aux conceptions marxistes, en le décrivant comme « un système institutionnel dans lequel une autorité centrale contrôle les moyens de la production et la production elle-même »[25]. Le socialisme, sous cette acception, s'oppose donc au libéralisme économique classique en ce qu'il ne croit pas au laissez-faire et à l'autorégulation du système économique par la seule recherche de l'intérêt personnel et par la liberté individuelle, dont la quête ne suffirait pas à aboutir à l'harmonie des intérêts. Les degrés de régulation dans l'économie sont cependant nombreux : le collectivisme économique est longtemps apparu comme une condition sine qua non du socialisme, mais l'appellation de socialiste (ou de social-démocrate) est aujourd'hui revendiquée par des courants qui acceptent l'économie de marché et prônent un contrôle de l'économie qui n'irait pas jusqu'à la collectivisation[24]. L'historien Albert Samuel définit le socialisme, au sens large, comme « la recherche raisonnée et active d'un ordre politique qui partage le pouvoir ; d'un ordre économique qui partage équitablement la production et les biens produits ; d'un ordre juridique qui protège les pauvres, et d'une culture qui soit le fruit d'une création commune »[25]. Le théoricien Francesco Merlino donne quant à lui une définition avant tout philosophique du socialisme, distinguant le « socialisme des choses », c'est-à-dire les tentatives concrètes de mise en œuvre, du « socialisme des socialistes », c'est-à-dire celui des théoriciens : pour lui, l'essence du socialisme est à chercher dans une aspiration à l'égalité des conditions et au bien-être pour tous. Dans cette optique, le socialisme se définit donc moins par le biais de telle ou telle théorie que comme une aspiration à la dignité et à la justice sociale[26]. Usages politiquesSur le plan politique, le terme de socialisme désigne l'ensemble des pratiques mises en œuvre par les partis et autres groupements qui s'en réclament. Si le socialisme ne se prête pas à une définition unique, il se distingue par un système de valeurs dont le principe central est que les relations collectives et la justice sociale doivent l'emporter sur les actions et les intérêts individuels : en ce sens, il constitue une réaction contre la logique libérale apparue au XVIIIe siècle, tout en constituant le produit du contexte économique et politique né de la révolution industrielle[1]. Selon les pays et en fonction de son implantation au cours de l'histoire, le courant socialiste a pu être représenté par des partis utilisant des appellations comme social-démocrate - le terme social-démocratie est devenu, dans certains pays, notamment ceux de culture allemande ou scandinave, un synonyme de socialisme au sens d'organisation partisane - ou travailliste[24]. L'expression socialisme démocratique est utilisée par opposition aux formes « autoritaires » de socialisme, mais l'expression a pu recouvrir des sens différents selon les contextes historiques[8]. L'appellation socialiste a été par ailleurs employée au fil des décennies par des tendances aussi diverses que l'anarchisme socialiste ou le socialisme libéral, voire le national-socialisme (ou nazisme). Le courant socialiste est par définition complexe, divers et contradictoire : la qualité de socialiste est revendiquée par des courants parfois très opposés les uns aux autres, y compris par des mouvements qui emploient le mot « socialisme » en le détournant de son sens originel, et que l'historien Gilles Candar qualifie d'« impostures »[27]. L'adjectif socialiste, bien qu'étant couramment associé de nos jours à des partis modérés, continue ainsi d'être utilisée par des mouvements d'extrême gauche : au Royaume-Uni, par exemple, la qualité de socialiste est revendiquée aussi bien par un parti de centre gauche comme le Parti travailliste[28] que par un parti trotskiste comme le Parti socialiste des travailleurs. Le socialisme apparaît également, dans certains cas, dans le vocabulaire de mouvements d'extrême droite ou de dictatures militaires. En ce qui concerne les régimes politiques, l'application d'une politique socialiste a été et est toujours revendiquée aussi bien par des gouvernements librement élus et respectant les règles de la démocratie parlementaire, que par des pays classés comme dictatoriaux, voire totalitaires. Dans le vocabulaire marxiste : débats, interprétations, utilisations du termeAu sein de la famille de pensée socialiste elle-même, le mot socialisme prend des sens multiples. Dans une optique radicale, voire révolutionnaire, le socialisme ne peut être que l'abolition complète du capitalisme et son remplacement par une société socialiste. Le socialisme est, dans la théorie marxiste puis léniniste, la phase inférieure de la société communiste (ou première phase de la société communiste)[29]. Si Marx et Engels se refusent volontairement à définir trop précisément le socialisme, c'est différent pour ce qui est de Lénine. À partir des textes de Marx et Engels, il développe ce que doit être la phase inférieure du communisme, notamment dans L'État et la révolution. Cependant, l'interprétation des écrits de Lénine est sujette à débat parmi les marxistes. Les communistes de gauche, léninistes, ainsi que d'autres marxistes orthodoxes avancent l'idée que le socialisme, en tant que première phase de la société communiste, comporte déjà les propriétés de la société communiste, à savoir un État dépéri et une absence de classes sociales, de production marchande, d'argent, etc. En se basant sur les écrits de Marx, Engels[30] et Lénine[31],[32],[33] ainsi que plusieurs autres sources, cette vision marxiste explique que l'une des seules différences entre le socialisme est le communisme se situe sur la « répartition des produits et de la répartition du travail entre les membres de la société. »[29] Sur cette idée, L'article 9 de la Constitution russe de 1918 dit par exemple, sur la fin des classes et de l'État sous le socialisme :

Et sur l'idée plus précisément de la fin des classes sociales dès le socialisme, Lénine dit :

Sans classes sociales ni État, le socialisme serait — selon cette vision marxiste — différent du communisme seulement dans la répartition des produits et du travail, et par d'autres facteurs économiques (qui ne concernent pas directement l'État ni les classes sociales) cités par Marx dans la Critique du programme de Gotha[35]. D'où la phrase de Lénine, qui explique, dans L'État et la révolution (et plus précisément dans sa partie sur la première phase de la société communiste), que :

Ainsi, l'État ne subsisterai que dans la mesure d'un pan du droit bourgeois servant à la répartition des produits et du travail. Le socialisme étant déjà sans classes sociales ni État, les rares appels de Lénine à un État sous le socialisme peuvent être compris, selon cette vision, comme l'idée de cette subsistance du droit bourgeois à la répartition, et non d'un État comme l'État bourgeois et l'État prolétarien; car les classes sociales n'existant plus sous le socialisme, cette force de coercition du peuple ne serait pas un État — puisque, selon la définition marxiste, l'État est un outil d'oppression d'une classe par une autre[36],[37],[38]. Aussi, selon cette interprétation, si Lénine revendique une seule fois le besoin d'un État bourgeois « sans bourgeoisie »[39], en contradiction direct avec ses nombreux appels — comme Marx[40] et Engels — à briser la machine d'État bourgeoise comme condition nécessaire à la dictature du prolétariat[41],[42], c'est parce qu'il vise, par « État bourgeois» , le droit bourgeois qui subsiste sous le socialisme. Aussi, selon cette interprétation, la dictature du prolétariat et le socialisme sont deux phases différentes et ne se chevauchent pas. Cette idée, indissociable de l'interprétation selon laquelle les classes sociales n'existent plus sous le socialisme, est directement tirée de propos de Marx[43], d'Engels[44] ou de Lénine[45],[46],[47],[48] comme :

En 1907, Staline tient d'ailleurs le même genre de propos sur le socialisme, qu'il considère sans classes sociales, sans État et sans production marchande, notamment :

Et en 1928 :

Ce qui ne l'empêche pas, en 1936, de se contredire en expliquant que l'URSS a atteint le socialisme :

Cette idée selon laquelle les principaux dirigeants de pays autoproclamés socialistes — Staline, Mao, Castro, Hô Chi Minh, Tito, etc — auraient falsifié la définition du socialisme pour donner un caractère marxiste et post-capitaliste à leur régime est appuyée par plusieurs exemples, comme celui de la contradiction entre les dires du Staline de 1907 et ceux du Staline de 1936 ci-dessus, ou encore ci-dessous quand Lénine dit en 1919 :

Alors que Staline affirme l'existence des deux classes — et donc implique par leur existence qu'elles sont distinctes, séparées et ne sont pas abolies — en 1952 :

Et que la négation stalinienne du propos de Lénine selon lequel le socialisme est impossible sans la fin de la distinction entre ouvriers et paysans continue même après sa mort, comme ci-dessous en 1957 :

L'autre interprétation sur le socialisme est celle faite notamment par les partisans des régimes dits du « socialisme réel ». Ils considèrent que le socialisme et la dictature du prolétariat se chevauchent, et que le socialisme, en tant que simple phase de transition — sans critères précis si ce n'est la propriété étatique des moyens de production — aux côtés de la dictature du prolétariat, n'est pas une société sans classes sociales ni État. Ainsi, la présence d'États et de classes sociales au sein de pays dits "socialistes" ne leur semble pas contradictoire avec la pensée de Marx, Engels et Lénine.