|

Guerre froideGuerre froide

La confrontation des blocs en 1959 :

Batailles Crises et conflits majeurs entre le monde occidental et le monde communiste Crises et conflits mineurs entre le monde occidental et le monde communiste

Crises dans le monde communiste

Crises dans le monde occidental

Autres crises régionales

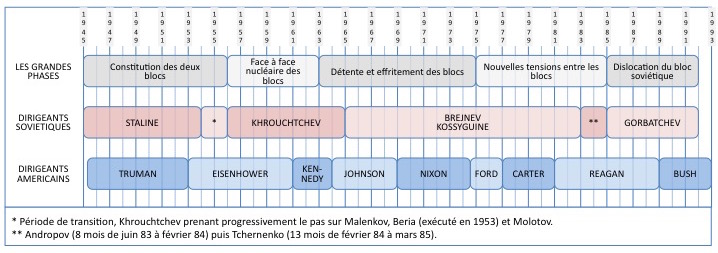

La guerre froide (en anglais Cold War ; en russe Холодная война, Kholodnaïa voïna) est le nom donné à la période de fortes tensions géopolitiques durant la seconde moitié du XXe siècle entre, d'une part, les États-Unis et leurs alliés constitutifs du bloc de l'Ouest et, d'autre part, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et ses États satellites formant le bloc de l'Est. La guerre froide s'installe progressivement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1945 à 1947, et dure jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe en 1989, rapidement suivie de la dislocation de l'URSS en . L'écrivain britannique George Orwell est le premier, dans le contexte de l'après-guerre, à employer le terme « Cold War » en . L'expression se répand en lorsque Bernard Baruch, conseiller auprès du président Truman, l'utilise dans un discours, puis quand son ami Walter Lippmann, journaliste très lu, la reprend dans une série d'articles publiés dans le New York Herald Tribune. Les racines de la guerre froide remontent à la révolution d'Octobre 1917 d'où naît en 1922 l'Union soviétique. Les relations difficiles entre les États-Unis et l'Union soviétique tiennent à la nature même de leurs régimes politiques et des idéologies qui les sous-tendent. Pendant l'entre-deux-guerres pourtant, leurs espoirs de vague révolutionnaire en Europe ayant été déçus, les Soviétiques privilégient la consolidation de leur régime ; mais, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS fait partie des vainqueurs de l'Allemagne nazie et occupe l'essentiel de l'Europe de l'Est, qu'elle place sous son contrôle en imposant un ensemble de régimes satellites. Outre en Europe désormais coupée en deux par le « rideau de fer », le communisme s'étend également en Asie avec la victoire des communistes en Chine. Aux États-Unis, Harry S. Truman, qui succède à Franklin Delano Roosevelt en avril 1945, considère que l'avenir et la sécurité des États-Unis ne peuvent pas être assurés par un retour à l'isolationnisme mais doivent au contraire reposer sur une politique extérieure de propagation de leur modèle démocratique et libéral, de défense de leurs intérêts économiques et d'endiguement du communisme. La guerre froide est multi-dimensionnelle, davantage portée par les différences idéologiques et politiques entre les démocraties occidentales et les régimes communistes que par des ambitions territoriales. Elle a de fortes répercussions dans tous les domaines : économique, culturel, scientifique ou encore sportif et médiatique. Elle est aussi caractérisée par la course aux armements nucléaires à laquelle se livrent les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, qui y consacrent des ressources colossales. Elle est qualifiée de « froide » au motif que les dirigeants américains et soviétiques qui l'ont menée ont su éviter l'affrontement direct de leur pays, pour partie au moins par peur de déclencher une apocalypse nucléaire, et que l'Europe ne connaît pas de guerre malgré plusieurs graves crises. Mais sur les autres continents, notamment en Asie, des conflits ouverts font de nombreuses victimes civiles et militaires : la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre du Viêt Nam, la guerre d'Afghanistan et le génocide cambodgien totalisent environ dix millions de morts. Bien qu'il s'agissait d'un conflit entre deux internationalismes, l'un libéral, l'autre communiste, plusieurs autres acteurs locaux aux idéologies différentes se retrouvent impliqués dans le conflit, l'Arabie saoudite et les mouvements islamistes sunnites, le Portugal salazariste et l'Espagne franquiste se retrouvant alliés stratégiques des États-Unis quand les puissances nationalistes arabes telles que l'Égypte nassérienne, la République arabe du Yémen et les régimes baasistes de Syrie et d'Irak doivent jongler entre les USA et l'URSS. Encore, le régime nationaliste-travailliste argentin de Juan Peron puis la République islamique d'Iran et les mouvements islamistes chiites et le régime kadhafiste en Libye se montrent hostiles aux deux blocs. Le conflit israélo-arabe a divisé les deux blocs. L'État d'Israël, dans un premier temps plus proche de l'Union soviétique, subit l'hostilité de l'Espagne franquiste, du Portugal, du Pakistan, de l'Arabie saoudite et de l'Irak alors que les autres pays européens du bloc de l'Ouest soutiennent Israël. À l'inverse, les pays du bloc de l'Est soutenaient Israël lors de sa création, mais finissent par se rapprocher des pays arabes et soutenir la création d'un État palestinien. Dans ce contexte de bipolarisation des relations internationales et par ailleurs de décolonisation, les pays du tiers monde, tels que l’Inde sous Jawaharlal Nehru, l’Égypte sous Gamal Abdel Nasser et la Yougoslavie sous Josip Broz Tito forment le mouvement des non-alignés, proclamant leur neutralité et jouant sur la rivalité entre les blocs pour obtenir des concessions. Autre évènement majeur de la seconde moitié du XXe siècle, la décolonisation fournit à l'Union soviétique et à la république populaire de Chine de multiples occasions d'accroître leur influence aux dépens des anciennes puissances coloniales. Introduction généraleLa guerre froide marque profondément l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle. L'usage a consacré cette dénomination, bien qu'elle soit plus applicable aux relations américano-soviétiques et à l'Europe qu'au reste du monde. Raymond Aron voit en cette période une « guerre limitée » ou une « paix belliqueuse » dans un monde bipolaire où les belligérants évitent l’affrontement direct, la synthétisant par l'expression : « Paix impossible, guerre improbable »[2],[3]. La spécificité de la guerre froide est d'être un conflit global, multi-dimensionnel, davantage porté par les différences idéologiques et politiques entre les démocraties occidentales et les régimes communistes que par des ambitions territoriales. Elle a de fortes répercussions dans tous les domaines, notamment économiques et culturels. Elle prend toutes les formes possibles d'affrontements, de l'espionnage aux actions secrètes en passant par la propagande, de la compétition technologique à la conquête de l'espace en passant par les compétitions sportives[4],[5],[6]. Premiers usages du terme « guerre froide »L'écrivain britannique George Orwell est le premier, dans le contexte de l'après-guerre, à employer le terme « Cold War », dans son essai You and the Atomic Bomb publié en où il exprime sa crainte que le monde ne se dirige « vers une époque aussi horriblement stable que les empires esclavagistes de l'Antiquité » et soit « dans un état permanent de guerre froide »[a],[7],[8]. L'expression se répand en 1947 lorsque Bernard Baruch, conseiller influent auprès de plusieurs présidents démocrates, proclame dans un discours : « Ne nous y trompons pas, nous sommes aujourd'hui au cœur d'une guerre froide »[9], puis avec la publication par le journaliste Walter Lippmann de son livre The Cold War[10],[11],[12]. Chronologie globaleLa longueur de la guerre froide, le nombre des événements qui s'y sont produits, et les changements de dirigeants qui en ont été les acteurs-clés, ont conduit les historiens à distinguer plusieurs phases permettant de décrire de manière synthétique la montée de la guerre froide, les périodes de détente ou au contraire de tension, puis sa fin avec la dislocation du bloc soviétique[13],[14] :

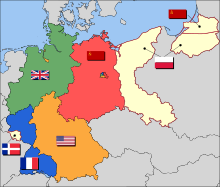

Les ouvrages consacrés à la guerre froide dans son ensemble et référencés dans la section bibliographique de cet article, n'adoptent pas tous le même découpage en tranches chronologiques. Selon les auteurs le début de la guerre froide est situé soit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit un peu plus tard, en 1947 voire 1948. Les années 1945-1946 sont le plus souvent considérées comme une période de transition. L'année 1947 signe, selon C. Durandin, « l’entrée assumée dans la guerre froide des Alliés provisoires d’hier »[23]. Certains auteurs comme Pierre Grosser, Melvyn P. Leffler ou Odd Arne Westad consacrent d'importants développements aux origines de la guerre froide qu'ils font remonter au début du XXe siècle et plus particulièrement à la révolution d'Octobre de 1917[24],[25],[26]. Concernant la fin de la guerre froide, Georges-Henri Soutou la situe entre l'été 1989 et l'automne 1990[27]. Maurice Vaïsse met en exergue 1989, « année de tous les miracles à l'Est »[28]. D'autres prolongent leur récit jusqu'à la dissolution de l'URSS fin 1991, voire 1992. The Cambridge History of the Cold War, ouvrage monumental publié en 2010, débute par une analyse des racines idéologiques de la guerre froide résultant de la révolution d'Octobre de 1917 et s'achève par la réunification de l'Allemagne et la disparition de l'Union soviétique en 1991[29],[30],[31]. Le découpage en cinq phases retenu dans cet article est adopté par Maurice Vaïsse, Allan Todd et d'autres, mais les bornes et le titre de ces phases n'en sont pas strictement identiques[28],[32]. Maurice Vaïsse souligne que les dates choisies sont « de simples repères et non des bornes » : la détente, par exemple, ne se termine pas brutalement en 1973, elle trouve son apogée en 1975 lors de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki, mais depuis 1973 le monde ne vit plus tout à fait à l'heure de la détente. Autre exemple, pour Maurice Vaïsse les années 1956-1962 sont celles de la « coexistence pacifique », tandis que Georges-Henri Soutou y voit surtout une période de crises successives. Dans La guerre froide 1943-1990, ce dernier privilégie un découpage plus fin en vingt chapitres chronologiques, dont le premier détaille les buts de la guerre en 1941-1945, décrits comme les racines de la guerre froide, et le dernier consacré aux années 1989-1990[27]. Bipolarité autour des deux « Grands », les États-Unis et l'Union soviétiqueLes relations entre les États-Unis et l'Union soviétique constituent le fil conducteur du déroulement de la guerre froide, dont les phases de refroidissement ou de réchauffement sont fortement influencées par la personnalité de leurs dirigeants respectifs. Les sommets entre ces dirigeants en sont la manifestation la plus spectaculaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois conférences au sommet ont lieu entre les dirigeants américains, soviétiques et britanniques. Cette pratique cesse après la guerre pour laisser la place à des conférences au niveau ministériel entre 1945 et 1955. En 1955, un sommet se tient à Genève sur l'initiative de Churchill, relançant cette pratique qui devient assez régulière jusqu'à la fin de la guerre froide. De 1959 à 1991, vingt-deux sommets ont lieu, la plupart entre Américains et Soviétiques. Ils traduisent essentiellement la volonté de diminuer les risques de guerre nucléaire et de réduire les coûts énormes de la course aux armements par la limitation des arsenaux nucléaires de part et d'autre[33]. Les cinq vainqueurs[b] de la Seconde Guerre mondiale s'accordent en 1945 pour mettre en place l'Organisation des Nations unies dans l'objectif de régler pacifiquement les conflits entre nations. Mais en s'octroyant, sur l'insistance de Staline, la position de membre permanent du Conseil de sécurité et un droit de veto sur ses résolutions, ces pays créent aussi les conditions du blocage de l'action des Nations unies dès que leurs intérêts majeurs sont en jeu[34]. Origines de la guerre froideDès le XIXe siècle, Alexis de Tocqueville prédit que les États-Unis et l'Empire russe ont tous deux vocation à devenir des empires à l’échelle mondiale, et à s’affronter dès qu’ils entreront en contact. Il écrit que « chacun d'entre eux [États-Unis et Russie] semble être appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde »[35]. Les racines de la guerre froide remontent à la révolution d'Octobre 1917 d'où naît en 1922 l'Union soviétique. L'intervention des Américains et des Britanniques dans la guerre civile russe développe chez Staline une profonde méfiance à leur égard jusqu'à la fin de sa vie. Dans l'entre-deux-guerres, tout oppose déjà les États-Unis au régime communiste installé en Union soviétique, même si, leurs espoirs de vague révolutionnaire en Europe ayant été déçus, les Soviétiques privilégient la consolidation intérieure de leur régime ; les relations difficiles entre les États-Unis et l'Union soviétique tiennent à la nature même de leurs régimes politiques et des idéologies qui les sous-tendent[36]. Cependant, l'opposition la plus marquée pendant cette période est celle qui s'installe entre l'Union soviétique et le Royaume-Uni ; des ténors politiques comme Winston Churchill affichent un discours anticommuniste virulent[37]. Les États-Unis finissent par reconnaître sur le plan diplomatique l'Union soviétique en 1933 par réalisme politique car Roosevelt la voit comme un contrepoids à l'Axe Rome-Berlin-Tokyo[38],[39]. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette opposition va se trouver cristallisée par le fait que les États-Unis et l'Union soviétique sont devenues les seules grandes puissances mondiales, avec le déclin des Européens, et que leurs intérêts respectifs de sécurité nationale, de politique étrangère et de développement économique vont rapidement se trouver en conflit direct. La dégradation des relations résulte aussi du climat de défiance qui s'installe : l'Union soviétique est une société fermée — surtout sous Staline —, ce qui alimente les doutes et les craintes sur ses intentions réelles à l'égard des puissances de l'Ouest dont les changements fréquents de gouvernement et de politique selon les élections successives rendent perplexes les analystes soviétiques[40]. Enfin, la course aux armements nucléaires à laquelle les deux Grands vont se livrer va profondément structurer les relations internationales pendant toute la guerre froide[41],[42]. Quatre sujets majeurs de désaccord entre Américains et Soviétiques à la fin de la guerreÀ la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États européens ruinés par la guerre et aux prises avec la décolonisation ne dominent plus le monde. Annoncée de longue date, la bipolarisation des relations internationales autour des Américains et des Soviétiques est un fait acquis dès 1947, qui sera consacré en septembre 1949 par l'accession de l'Union soviétique à l'arme nucléaire[41]. Seule vraie superpuissance jusqu'à la fin des années 1950, les États-Unis bénéficient d'une forte supériorité militaire stratégique grâce à leur avance dans le domaine des armements et vecteurs nucléaires, et disposent surtout d’une puissance économique et financière écrasante : à la fin de la guerre, les États-Unis possèdent les deux-tiers des réserves mondiales d'or, assurent plus de la moitié de la production manufacturière mondiale, et en 1950, le PNB de l'URSS ne représente qu'environ un tiers de celui des États-Unis. L’Union soviétique, pour sa part, dispose d'une force militaire décisive en Europe centrale et orientale, ainsi que d'un prestige politique considérable[43],[44],[45]. La Grande alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique avait pour objectif d'abattre l'Allemagne nazie[46]. Le temps de la Seconde Guerre mondiale, elle fait passer au second plan l'incompatibilité idéologique et politique entre les démocraties libérales et le régime soviétique. Les premières lézardes apparaissent entre les alliés dès 1945 au cours des conférences de Yalta et Potsdam. Dans les dix-huit mois qui suivent, la détérioration des relations entre Américains et Soviétiques se cristallise autour de quatre sujets principaux de désaccord qui vont conduire à ce que l'état de guerre froide s'installe de manière irréversible : les impératifs de sécurité nationale des deux Grands, l'avenir de l'Allemagne, le sort de la Pologne et de l'Europe de l'Est en général, et la reconstruction économique du monde[47],[48]. Impératifs de sécurité nationale des deux GrandsLe face à face entre les deux Grands prend sa source en premier lieu dans leurs impératifs de sécurité nationale. Les Alliés se sont pourtant mis d'accord pendant la guerre[c] pour instaurer « une organisation générale internationale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité »[49]. Le , portés par le mouvement d’une opinion publique choquée par les exactions nazies et la cruauté des combats, les délégués de 51 pays approuvent à San Francisco la Charte des Nations unies, texte fondateur de l’Organisation des Nations unies (ONU), dont l’objectif le plus important est de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l’espace d’une vie humaine, a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances »[50]. Les pouvoirs les plus importants sont dévolus au Conseil de Sécurité qui compte dans un premier temps onze membres, dont cinq permanents : les États-Unis, l'URSS, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Le mode de scrutin est tel qu'une résolution ne peut être adoptée si un des membres permanents vote contre, conférant ainsi un droit de veto aux grandes puissances, qui en feront fréquemment usage pour bloquer toute résolution contraire à leurs intérêts ; cette disposition due à l'insistance de Staline à Yalta a d'emblée considérablement limité le pouvoir de l'ONU[51]. Les États-Unis aspirent à une relation de coopération avec l'Union soviétique dans le monde d'après-guerre, tout en s'interrogeant. Si la puissance de l'Armée rouge inquiète les Occidentaux, l'état de dévastation du pays au regard des États-Unis — qui n'ont jamais été aussi économiquement dominants — rassure. Militairement de surcroît, les Soviétiques ne sont pas en mesure d'attaquer le territoire américain. Truman considère que la domination financière et économique des États-Unis, alliée à sa toute puissance stratégique aérienne sont des atouts suffisants pour écarter à court terme tout risque de voir l'URSS acquérir une position prépondérante[52],[53]. La grande question à Washington est de savoir si les véritables ambitions du Kremlin dépassent celles résultant d'impératifs de sécurité, donc défensifs, ou bien si elles constituent une menace pour tout le continent européen dont la perte nuirait gravement aux intérêts géopolitiques et économiques vitaux des États-Unis. Le risque apparaît d'autant plus fort que les aspirations des peuples après des années de privations favorisent les partis de gauche, dont au premier chef les partis communistes, et offrent ainsi aux Soviétiques une occasion de prendre le contrôle de pays d'Europe de l'Ouest et du Proche-Orient sans forcément déclencher une guerre ouverte, et de miner l'économie américaine en la privant de sa zone d'échanges et d'accès aux ressources naturelles, notamment pétrolières[54],[53]. En tout état de cause, Truman considère que l'avenir et la sécurité des États-Unis ne peuvent pas être assurés par un retour à l'isolationnisme mais doivent reposer sur une politique extérieure de propagation de leur modèle démocratique et libéral, de défense de leurs intérêts économiques et d'endiguement du communisme[55],[56]. Les préoccupations de Staline sont symétriques de celles des Américains : mettre l'URSS à l'abri des conséquences d'un éventuel affrontement futur avec les anciens alliés de la guerre en constituant une zone tampon suffisamment large. En pratique, Staline veut d'abord contrôler entièrement les pays qui ont été occupés par son armée, même au prix d'entorses aux accords signés à Yalta et Potsdam[57]. Ces politiques essentiellement défensives menées par les États-Unis et l'URSS, comme les archives disponibles de nos jours le démontrent, ont aussi pu être interprétées à l'époque comme une volonté d'hégémonie mondiale par chacun des deux camps[58]. Quel avenir politique et économique pour l'Allemagne ?Dès , en application des accords de Potsdam, les diplomates des quatre vainqueurs de la guerre en Europe se réunissent à de très nombreuses reprises dans le but d'apporter des réponses aux questions de paix, de développement économique et de sécurité en Europe. Le sujet majeur en est le règlement du problème allemand qui, faute d'accord, conduit à l'établissement, en 1949, de deux États allemands, la RFA et la RDA, ancrés respectivement dans le camp occidental et le camp communiste[59]. Toutefois, ces conférences internationales aboutissent en une décennie (1945-1955) à des accords de paix avec tous les pays belligérants de la Seconde Guerre mondiale (à l'exception majeure de l'Allemagne) et à la mise en place des alliances et des institutions intergouvernementales qui régissent chacun des deux blocs en Europe jusqu'à la fin de la guerre froide[60]. En Allemagne, dans leur zone d’occupation, les Soviétiques mènent initialement avec vigueur la dénazification décidée à la conférence de Potsdam. Plus de 120 000 personnes sont internées dans des « camps spéciaux » qui existent jusqu’en 1950. 42 000 détenus y seraient morts de privations et de sévices[61]. Cette politique d’épuration brutale laisse progressivement la place à une approche plus souple pour répondre aux besoins du nouvel État d'Allemagne de l'Est (RDA), avec la nomination d'anciens cadres du parti nazi à des postes-clés de l’administration, de la police et de la justice, le « recyclage » de plusieurs milliers d’agents ayant travaillé pour le Troisième Reich dans les nouveaux services de sécurité d’Allemagne de l’Est et le maintien de nombreux fonctionnaires à leur ancien poste dans l'Administration[62]. Les alliés occidentaux, en revanche, misent davantage sur une « rééducation » (Umerziehung) du peuple allemand[63], associée à une politique d’indulgence à l’égard des « suiveurs » (Mitläufer) et sympathisants du régime nazi. Sort de l'Europe de l'Est et de la Pologne en particulier Staline profite en 1945 de la victoire de l'Armée rouge pour agrandir l’URSS en repoussant plus à l’ouest ses frontières par l’annexion des pays baltes et de territoires à l'est de la Pologne. Dans le même temps, la conférence de Potsdam décide du rattachement à la Pologne des territoires allemands situés à l’est de l’Oder et de la Neisse[64]. La frontière orientale de la Pologne devient la "ligne Curzon". Le dirigeant soviétique veut aussi mettre l’URSS à l’abri d’une nouvelle attaque par la création d’un « glacis » territorial, c’est-à-dire d’un espace protecteur, qui éloigne des frontières soviétiques les menaces potentielles. Pour ce faire, il s'affranchit largement des accords de Yalta et Potsdam et impose entre 1945 et 1948 des gouvernements pro-soviétiques dans les pays d’Europe centrale et orientale occupés par l’Armée rouge (à l'exception de l'Autriche), pays qui deviennent des « démocraties populaires ». Le "coup de Prague" de en Tchécoslovaquie – l'une des rares réelles démocraties d’avant-guerre en Europe de l’Est – en est le dernier acte[65]. Enjeux de la reconstruction économique du mondeLe développement économique est un facteur crucial de la compétition américano-soviétique. Le système économique soviétique, né et nourri des crises du capitalisme, repose sur des principes qui lui sont totalement opposés, mais vise au même objectif de croissance économique, afin d'assurer dans le futur le bien-être matériel de la plus grande partie de la population. À l'Ouest, le renforcement de l'État et les aménagements apportés au système capitaliste par le développement de l'éducation et de la protection des citoyens, vont assurer une cohésion de la société suffisante pour que soit acceptées les conséquences négatives de l'affrontement Est-Ouest. À l'Est, les dirigeants sont convaincus que le système capitaliste finira par s'effondrer et que le système communiste, basé sur la centralisation et l'étatisation de l'économie, lui est supérieur ; de plus durant au moins les dix premières années de la guerre froide, les besoins de reconstruction de l'industrie et des centres urbains de l'URSS mobilisent les populations qui acceptent avec courage et discipline que la satisfaction de leurs besoins personnels soit différée[67]. Sur la durée de la guerre froide, les économies connaissent à l'Ouest comme à l'Est une croissance significative, d'un facteur de l'ordre de quatre en monnaie constante entre 1950 et 1989, mais l'URSS ne rattrape pas son retard sur les États-Unis, et les économies de l'Europe de l'Est ne pèsent qu'un cinquième de celles de l'Europe de l'Ouest[66]. Au lendemain de la guerre, les États-Unis dominent le monde sur le plan économique et financier, tandis que l'Europe et l'URSS sont exsangues et doivent se reconstruire. Les États-Unis ont donc toute latitude pour organiser la reconstruction économique et financière du monde sur des bases cohérentes avec leur système, qui sont incompatibles avec celles du système communiste et le mettrait en péril du fait de l'impossibilité pour l'URSS de s'inscrire dans une économie de marché ouverte. Staline va donc rejeter les accords et structures internationales mis en place par les Américains[68].

Par les accords de Bretton Woods[69], signés le à l’issue d’une conférence qui réunit 44 pays, un nouvel ordre monétaire et financier mondial est créé autour du dollar américain pour éviter l’instabilité économique qui existait pendant l’entre-deux-guerres et relancer les échanges internationaux. Ces accords établissent un Fonds monétaire international (FMI)[70], ainsi qu’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), appelée communément « Banque mondiale ». Le FMI et la BIRD ont notamment pour mission d’assurer la stabilité des devises nationales et d’accorder des prêts à la reconstruction et au développement. La France sera en le premier pays bénéficiaire d'un prêt de la Banque mondiale, d'un montant de 250 M$[71]. Ces accords instituent un système de parités fixes par rapport au dollar US, seule monnaie entièrement convertible en or, dont les États-Unis ont les trois quarts des réserves mondiales. L'Union soviétique qui a participé aux négociations, craint que le FMI devienne un instrument au bénéfice des pays capitalistes et entrave sa politique de constitution d'un bloc de l'Est autour d'elle ; aussi ne ratifie-t-elle pas ces accords. En revanche, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie qui bénéficient encore fin 1945 de certaines marges de manœuvre vis-à-vis de l'URSS les signent.

Il est nécessaire de compléter ce volet financier mis en place à Bretton Woods par un volet favorisant le développement du commerce international par abaissement des barrières douanières. Menées sous l'égide directe des États-Unis, les discussions aboutissent en octobre 1947 à un Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ou GATT en anglais) supposé provisoire, signé par 23 pays[72]. L'URSS ne participe pas à ces négociations et ne signe pas cet accord que, seule parmi les membres du bloc de l'Est, la Tchécoslovaquie signe[d]. Le GATT sera pendant toute la guerre froide la seule organisation internationale compétente en matière de commerce. Centralité du fait nucléaire durant la guerre froide Un des éléments caractéristiques de la guerre froide est la centralité du fait nucléaire dans les relations entre les grandes puissances, les politiques de défense et les réflexions stratégiques[73]. La possession de l'arme nucléaire, utilisée en 1945 par les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki et développée à marche forcée par l'URSS qui fait exploser un premier engin dès 1949, les établit comme les deux seules grandes puissances dans le monde, au détriment notamment du Royaume-Uni et de la France, aux prises avec la décolonisation. La dissuasion nucléaire s'impose peu à peu comme un fait majeur des relations internationales qui conduit les puissances moyennes, la Chine, la France et le Royaume-Uni, à se doter d'une force de frappe nucléaire pour continuer de faire entendre leur voix dans le concert international et ne pas dépendre stratégiquement des deux Grands[74]. Sur le théâtre européen des quantités considérables d'armes conventionnelles et nucléaires tactiques sont accumulées au sein des deux alliances majeures, l'OTAN et le Pacte de Varsovie[75]. La capacité de destruction inégalée de l'arme atomique, qui pour la première fois rend les États-Unis réellement vulnérables à une attaque, et la course aux armements stratégiques[76] qui va résulter de la crainte que chacun des deux Grands a d'être dépassé et donc mis en situation d'infériorité par son rival, vont symboliser la guerre froide, davantage encore que ses dimensions idéologiques, politiques ou économiques. Jusqu'à la fin des années 1950, la doctrine d'emploi de ces armes nouvelles demeure sujette à de nombreuses hésitations et à de nombreuses limitations opérationnelles qui en atténuent considérablement l'impact dans le déroulement concret des négociations et des crises qui émaillent les débuts de la guerre froide. Toutefois, le monopole nucléaire des États-Unis jusqu'en 1949 est largement à l'origine de la demande de la plupart des États de l'Europe de l'Ouest de former l'Alliance atlantique afin de bénéficier du « parapluie atomique américain » pour contrebalancer l'énorme supériorité de l'Union soviétique en matière de forces conventionnelles[77]. L'arme nucléaire aura-t-elle été déterminante dans le fait que la confrontation entre les deux Grands ne débouche pas sur une guerre ouverte directe entre eux ? Certains auteurs le pensent, d'autres estiment que, démonstration faite par la Première Guerre mondiale puis à une échelle encore plus grande par la Seconde Guerre mondiale, les destructions infligées à tous les belligérants dans une guerre de grande ampleur menée avec les moyens propres au XXe siècle étaient suffisantes pour décourager les deux camps à se lancer dans une escalade militaire qu'ils ne maîtriseraient plus[78]. Formation et consolidation des blocs occidentaux et communistes (1945-1955)De la « Grande Alliance » à la guerre froide (1945-1947)La victoire sur l'Axe en vue, la « Grande Alliance » est encore une réalité en 1945 : les Alliés définissent à Yalta et Potsdam les modalités selon lesquelles la transition entre l'état de guerre et la paix sera gérée, et mettent en place, avec les Nations Unies, un instrument de gouvernance mondiale[58]. Avancées prudentes de Staline et premières tensions (août 1945-1946)La fin de l'année 1945 et l'année 1946 sont une période de transition durant laquelle les États-Unis recherchent encore l'entente avec l'Union soviétique qui de son côté avance ses pions avec prudence, sans souhaiter une rupture avec les Occidentaux qui vont alterner concessions et fermeté[79].  L'Allemagne est d'emblée le sujet le plus difficile. Ayant subi des pertes humaines et matérielles considérables pendant la guerre, l'Union soviétique souhaite que l'Allemagne ne soit plus en mesure de reconstituer une industrie et des capacités qui lui permettraient un jour de redevenir une puissance. Les Soviétiques entendent aussi bénéficier de réparations de guerre les plus élevées possibles. Cette vision est celle du plan Morgenthau de 1944 qui propose le retour de l'Allemagne à un État essentiellement agricole sans industrie lourde, plan qui, sans jamais avoir été officiellement entériné, a influencé fortement la directive américaine JCS 1067 d'occupation de l'Allemagne édictées en 1945[80]. Mais le coût économique pour éviter la prolongation de la misère extrême du peuple allemand et les craintes qu'elle n'ouvre la voie aux communistes conduisent le gouvernement américain à abandonner cette optique et à annoncer en 1946 par la voix de son secrétaire d'État James F. Byrnes[81],[82] une nouvelle politique de restauration d'un État allemand viable[53]. Les divergences de point de vue entre les puissances occupantes conduisent à un blocage de la gestion quadripartite de l'Allemagne[83],[84]. En Europe de l'Est, dans tous les pays libérés par l'Armée rouge, le parti communiste est fortement présent dans les gouvernements formés dans la foulée. La fin de l'année 1945 voit la mise en place des régimes sous contrôle de l'Union soviétique en Albanie, en Bulgarie et en Roumanie, et l'assise définitive du pouvoir de Tito en Yougoslavie. Les Occidentaux acceptent de reconnaître les gouvernements bulgares et roumains en échange de la promesse d'élections libres qui n'auront jamais lieu. En Hongrie et en Tchécoslovaquie, les élections conduisent à la formation de gouvernements de coalition où les communistes occupent des postes clés, comme le ministère de l'Intérieur. En 1945, en Pologne, Staline accepte la demande des Anglo-Américains de mettre en place un gouvernement de coalition après avoir instauré dans un premier temps un gouvernement communiste ; il attend début 1947, à la faveur d'élections truquées, pour reprendre définitivement le contrôle du pays[85]. Les réunions du Conseil des Ministres des affaires étrangères (CMAE) des quatre alliés, instaurées par les accords de Potsdam, ont pour seul résultat un accord pour la signature des traités de paix avec les anciens alliés de l'Allemagne nazie (la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie et la Roumanie), mais les désaccords subsistent sur l'Allemagne et l'Autriche[86],[87],[88],[89]. En Méditerranée orientale et au Moyen-Orient, les tentatives de Staline pour agrandir la zone d'influence soviétique sont à l'origine des premières « crises entre Soviétiques et Occidentaux aux sujets de la Turquie, de l'Iran et de la Grèce ; ces derniers ne cèdent pas, et Staline renonce à ses ambitions. La situation en Iran est l'occasion d'une première convocation du Conseil de Sécurité de l'ONU en janvier 1946. Le Conseil ne peut rien faire d'autre que demander aux Iraniens et aux Russes de négocier directement, ce qui met déjà en évidence son impuissance à résoudre les crises qui impliquent l'un de ses membres permanents détenteurs du droit de veto. Plus généralement, l'usage répété du veto par les Soviétiques marque déjà l'échec de la vision optimiste de Roosevelt d'instaurer une forme de gouvernance mondiale[90],[91].  En Asie, le Japon est sous contrôle des États-Unis qui refusent que les Soviétiques y aient un rôle, à la grande fureur de Staline.[réf. souhaitée] Les Américains l'occupent militairement jusqu'à la signature du traité de San Francisco en 1951. Mais en Chine, le régime nationaliste de Tchang Kaï-chek est sur la défensive face au mouvement communiste de Mao Zedong. Staline joue sur deux tableaux en coopérant avec le régime, tout en s'assurant du contrôle de la Mandchourie au nord-est du pays et en fournissant de l'aide à l'insurrection communiste. Le général Marshall envoyé en Chine pendant toute l'année 1946 échoue à trouver un accord entre nationalistes et communistes, ce qui met fin aux espoirs de conserver la Chine dans la zone d'influence occidentale[92]. Les questions nucléaires sont également un sujet de désaccord entre les États-Unis et l'URSS. Les Américains pensent pouvoir rester longtemps les seuls à détenir l'arme nucléaire mais ils découvrent que les Soviétiques ont espionné leur programme Manhattan depuis son début et sont plus proches que prévu de la développer. En 1946, le plan Baruch, présenté par les États-Unis à la Commission de l'énergie atomique de l'ONU, propose de créer une autorité internationale détenant le monopole nucléaire et la propriété des mines d'uranium. Le plan est rejeté par l'Union soviétique[93], qui souhaite que les arsenaux existants (alors uniquement américains) soient démantelés avant que ne soit créée cette autorité. Winston Churchill, lors de son célèbre Discours de Fulton (1946), critique également le plan Baruch. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste d'Attlee est surtout préoccupé de maintenir le rôle mondial du pays et de redresser sa situation économique et financière difficile. Mais il se retrouve en première ligne en Méditerranée et au Moyen-Orient pour résister aux avancées de Staline. L'inquiétude grandissante quant aux véritables intentions de Staline le conduit à renforcer sa « relation spéciale » avec les États-Unis tant pour adopter une politique commune sur la question allemande que pour recevoir une aide concrète dans les zones de crise où elle est exposée. En , Churchill, dans l'opposition, prononce aux États-Unis en présence de Truman un discours devenu fameux dans lequel il dénonce le « rideau de fer » qui sépare dorénavant l'Europe en deux[94],[95]. La France demeure en 1946 avant tout préoccupée d'éviter la résurgence de la menace allemande et ambitionne de pouvoir mener une politique de neutralité entre les États-Unis et l'URSS[96] dont elle tirerait avantage pour dominer en Europe occidentale. Le PCF est puissant et l'URSS prestigieuse ce qui pousse les gouvernements français, qu'il s'agisse du GPRF de de Gaulle ou des premiers gouvernements de la IVe République à rechercher son appui. Devant l'insuccès de cette politique, la nécessité de se rapprocher des thèses anglo-américaines sur la reconstruction de l'Allemagne commence à prévaloir[97]. Durcissement de la politique américaine et réaction soviétique (1947)En 1947, les États-Unis s'engagent résolument contre l'URSS, en énonçant la doctrine Truman d'endiguement du communisme et donnent la priorité au sauvetage de l'Europe occidentale en lançant le plan Marshall. Les Soviétiques réagissent par la création du Kominform et la formulation de la doctrine Jdanov. À la même époque, les partis communistes d'Europe de l'Ouest et du Nord, qui participaient dans de nombreux pays aux gouvernements de coalition issus de la guerre, sont évincés du pouvoir et relégués dans l'opposition. La partition de l'Allemagne s'amorce avec la création de la bizone anglo-américaine et les trois puissances occidentales s'engagent sur la voie d'une alliance occidentale[98]. La doctrine Truman d'endiguement du communisme